- •Лекция 1 Задачи сопротивления материалов. Растяжение и сжатие

- •1.1 Основные формы элементов конструкций

- •1.2 Основные виды деформаций

- •1.3 Основные гипотезы науки о сопротивлении материалов

- •1.4 Классификация внешних сил

- •1.5 Опоры и реакции

- •1.6 Внутренние силы. Метод сечений

- •1.7 Напряжение

- •1.8 Растяжение и сжатие

- •1.9 Нормальные напряжения. Условие прочности

- •1.10 Основные типы расчетов на прочность

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 2 Опытное изучение механических свойств материалов

- •2.1 Опытное изучение свойств материалов при одноосном растяжении

- •2.2 Диаграмма растяжения стали марки Ст3

- •2.3 Наклеп

- •2.4 Диаграммы растяжения других конструкционных материалов

- •2.5 Испытание конструкционных материалов на сжатие

- •2.6 Определение твердости

- •Твердости по Виккерсу

- •2.7 Деформации при растяжении (сжатии)

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 3 Геометрические характеристики плоских сечений

- •3.1 Статические моменты сечений

- •3.2 Моменты инерции сечений

- •3.3 Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей

- •3.4 Моменты инерции простых сечений

- •3.4.1 Прямоугольник

- •3.4.2 Треугольник

- •3 .4.3 Круг

- •3.4.4 Кольцо

- •3.5 Изменение моментов инерции при

- •3.6 Главные оси и главные моменты инерции

- •3.7 Понятие о радиусе инерции

- •3.8 Моменты сопротивления площади

- •3.9 Моменты инерции сечений сложной формы

- •3 .10 Стандартные прокатные профили

- •4.2 Закон парности касательных напряжений. Главные площадки и главные напряжения

- •4.3 Линейное напряженное состояние Линейным или одноосным называется напряженное состояние, при котором два из трех главных напряжений равны нулю (рис. 4.2, в).

- •4.4 Плоское напряженное состояние

- •4.5 Объемное напряженное состояние

- •5.1 Первая гипотеза прочности: гипотеза наибольших нормальных

- •5.2 Вторая гипотеза прочности: гипотеза наибольших удлинений

- •5.3 Третья гипотеза прочности: гипотеза наибольших касательных

- •5.4 Четвертая гипотеза прочности: гипотеза потенциальной энергии

- •5.5 Определение внутренних сил, напряжений и деформаций при сдвиге

- •5.6 Анализ напряженного состояния при сдвиге

- •5 Рисунок 5.6 Соединение двух листов заклепками .7 Расчет на прочность

- •5.8 Примеры расчета

- •5.8.1 Расчет заклепочного соединения

- •5.8.2 Расчет болтового соединения

- •5.8.3 Расчет сварного соединения

- •5.8.4 Конструирование болта

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 6 Кручение

- •6.1 Напряжения в поперечном сечении

- •6.2 Условие прочности при кручении вала

- •6.3 Деформации при кручении и условие жесткости

- •6.4 Определение крутящего момента и построение эпюр крутящих моментов

- •6.5 Расчет винтовых цилиндрических пружин с небольшим шагом

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 7 Плоский изгиб: напряжения и прочность при изгибе

- •7.1 Напряжение при чистом изгибе

- •7.2 Условие прочности при изгибе

- •7.3 Напряжения при поперечном изгибе

- •7.4 Полная проверка прочности балки

- •7.5 Рациональные формы сечений балок

- •7.6. Перемещения при плоском изгибе

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 8 Плоский изгиб: построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.1. Построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.2 Правила проверки эпюр

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 9 Сложное сопротивление

- •9.1 Сложный и косой изгиб

- •9.2 Внецентренное растяжение (сжатие) прямого бруса

- •9.3 Изгиб с кручением

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 10 Устойчивость сжатых стержней: Продольный изгиб

- •10.1 Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие

- •10.2 Формула Эйлера

- •10.3 Влияние способов закрепления концов стержня на критическую силу

- •10.4 Пределы применимости формулы Эйлера

- •10.5 Расчеты на устойчивость при помощи коэффициентов уменьшения основного допускаемого напряжения

- •10.6 Рациональные формы сечений стержней

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 11 Динамическое нагружение

- •11.1 Понятие о динамическом действии нагрузки

- •11.2 Удар

- •11.3 Механические свойства материалов при ударе

- •11.4 Напряжения, изменяющиеся во времени. Явление усталости материалов

- •11.5 Влияние конструктивно-технологических факторов на предел усталости

- •11.5.1 Влияние концентрации напряжений

- •11.5.2 Влияние размеров (масштабный фактор)

- •11.5.3 Влияние состояния поверхности

- •11.5.4 Влияние пауз

- •11.5.5 Влияние температуры

- •11.6 Практические меры повышения сопротивления усталости

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 12 Расчет на прочность при колебаниях

- •12.1 Основные понятия

- •12.2 Жесткость системы (коэффициент упругого сопротивления)

- •12.3 Жесткость системы при параллельном соединении упругих

- •12.4 Жесткость системы при последовательном соединении упругих

- •12.5 Свободные колебания систем с одной степенью свободы.

- •12.6 Логарифмический декремент затухания

- •12.7 Коэффициент динамичности

- •12.8 Виброактивность и виброзащита

- •Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

Назовите основные причины, вызывающие появление динамических нагрузок.

Как найти деформацию возникающую во вращающемся кольце?

Что такое динамический коэффициент?

Как определяются механические свойства материалов при ударе?

В чем заключается явление усталости материала?

Проанализируйте влияние конструктивно-технологических факторов на предел усталости материала.

Лекция 12 Расчет на прочность при колебаниях

Основные понятия; жесткость системы (коэффициент упругого сопротивления); жесткость системы при параллельном и последовательном соединении упругих элементов; свободные колебания систем с одной степенью свободы; колебания без затухания; логарифмический декремент затухания; коэффициент динамичности

12.1 Основные понятия

Колебательным называется процесс, при котором физической величине, его характеризующей, свойственны переходы от возрастания к убыванию, чередующиеся с переходами от убывания к возрастанию. Если колебания представляют собой механическое движение (перемещение какого-либо тела), то происходит механический колебательный процесс механические колебания.

Колебания различают:

1. В зависимости от наличия динамических сил колебания подразделяют на собственные (свободные) и вынужденные.

Собственными называются колебания, возникающие в системе вследствие внешнего кратковременного начального воздействия (толчка) и совершающиеся затем благодаря действию внутренних упругих сил, без притока энергии извне. За счет сил сопротивления (трения среды, вязкости материала) эти колебания постепенно затухают, и через некоторое время система приходит в свое исходное состояние.

Вынужденными называются колебания упругой системы, происходящие под действием внешних возмущающих сил, периодически изменяющихся по любому закону.

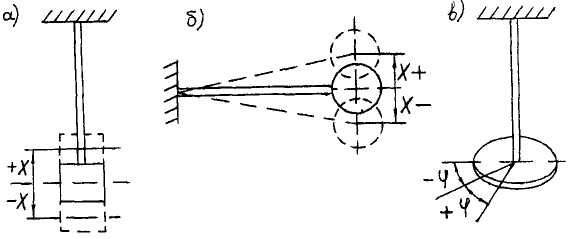

2. По виду деформаций упругих элементов конструкций:

-

Рисунок

12.1

- поперечные (изгибные), сопровождаемые деформациями изгиба (рис. 12.1, б);

- крутильные, сопровождаемые деформациями кручения (рис. 12.1, в).

Часто приходится иметь дело со смешанными изгибно-крутильными колебаниями.

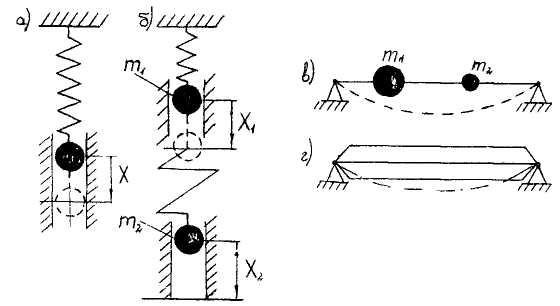

3. По числу степеней свободы различают системы с одной, многими и бесчисленным количеством степеней свободы.

Числом степеней свободы упругой системы называется число независимых координат, определяющих положение всех масс системы в любой момент времени.

Известно, что перемещение материальной точки может быть разложено по осям координат на три линейных перемещения. В этом случае говорят, что материальная точка имеет три степени свободы. Механическую систему можно рассматривать как состоящую из бесконечного множества материальных точек. С этой точки зрения любая упругая система имеет бесконечное число степеней свободы. Однако при решении практических задач пользуются упрощенными расчетными схемами.

Во всех случаях, когда система состоит из упругих элементов (стержней, пружин, валов и т.п.), несущих массивные грузы, влиянием массы упругих элементов пренебрегают. В других случаях эту массу "приводят" в точки приложения нагрузок.

Расчетная схема системы, таким образом, представляется в виде упругих невесомых элементов с закрепленными в отдельных точках сосредоточенными массами. Число степеней свободы такой системы будет определяться количеством колеблющихся масс и возможностями их перемещения. На рис. 12.2а представлена система, имеющая одну степень свободы, так как положение груза определяется одной координатой х перемещением по вертикали; на рис. 12.2б, в системы с двумя степенями свободы, так как положение грузов характеризуется двумя координатами. Увеличивая число сосредоточенных масс колеблющейся балки, переходим в пределе к балке с распределенной по всей длине массой к колебательной системе (рис. 12.2г) с бесконечным числом степеней свободы.

4

Рисунок

12.2

5. В зависимости от учета сил сопротивления имеем затухающие и незатухающие колебания.

Если восстанавливающая сила при колебании линейно зависит от отклонений, имеем линейные колебания. В противном случае возникают нелинейные колебания.