- •Лекция 1 Задачи сопротивления материалов. Растяжение и сжатие

- •1.1 Основные формы элементов конструкций

- •1.2 Основные виды деформаций

- •1.3 Основные гипотезы науки о сопротивлении материалов

- •1.4 Классификация внешних сил

- •1.5 Опоры и реакции

- •1.6 Внутренние силы. Метод сечений

- •1.7 Напряжение

- •1.8 Растяжение и сжатие

- •1.9 Нормальные напряжения. Условие прочности

- •1.10 Основные типы расчетов на прочность

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 2 Опытное изучение механических свойств материалов

- •2.1 Опытное изучение свойств материалов при одноосном растяжении

- •2.2 Диаграмма растяжения стали марки Ст3

- •2.3 Наклеп

- •2.4 Диаграммы растяжения других конструкционных материалов

- •2.5 Испытание конструкционных материалов на сжатие

- •2.6 Определение твердости

- •Твердости по Виккерсу

- •2.7 Деформации при растяжении (сжатии)

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 3 Геометрические характеристики плоских сечений

- •3.1 Статические моменты сечений

- •3.2 Моменты инерции сечений

- •3.3 Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей

- •3.4 Моменты инерции простых сечений

- •3.4.1 Прямоугольник

- •3.4.2 Треугольник

- •3 .4.3 Круг

- •3.4.4 Кольцо

- •3.5 Изменение моментов инерции при

- •3.6 Главные оси и главные моменты инерции

- •3.7 Понятие о радиусе инерции

- •3.8 Моменты сопротивления площади

- •3.9 Моменты инерции сечений сложной формы

- •3 .10 Стандартные прокатные профили

- •4.2 Закон парности касательных напряжений. Главные площадки и главные напряжения

- •4.3 Линейное напряженное состояние Линейным или одноосным называется напряженное состояние, при котором два из трех главных напряжений равны нулю (рис. 4.2, в).

- •4.4 Плоское напряженное состояние

- •4.5 Объемное напряженное состояние

- •5.1 Первая гипотеза прочности: гипотеза наибольших нормальных

- •5.2 Вторая гипотеза прочности: гипотеза наибольших удлинений

- •5.3 Третья гипотеза прочности: гипотеза наибольших касательных

- •5.4 Четвертая гипотеза прочности: гипотеза потенциальной энергии

- •5.5 Определение внутренних сил, напряжений и деформаций при сдвиге

- •5.6 Анализ напряженного состояния при сдвиге

- •5 Рисунок 5.6 Соединение двух листов заклепками .7 Расчет на прочность

- •5.8 Примеры расчета

- •5.8.1 Расчет заклепочного соединения

- •5.8.2 Расчет болтового соединения

- •5.8.3 Расчет сварного соединения

- •5.8.4 Конструирование болта

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 6 Кручение

- •6.1 Напряжения в поперечном сечении

- •6.2 Условие прочности при кручении вала

- •6.3 Деформации при кручении и условие жесткости

- •6.4 Определение крутящего момента и построение эпюр крутящих моментов

- •6.5 Расчет винтовых цилиндрических пружин с небольшим шагом

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 7 Плоский изгиб: напряжения и прочность при изгибе

- •7.1 Напряжение при чистом изгибе

- •7.2 Условие прочности при изгибе

- •7.3 Напряжения при поперечном изгибе

- •7.4 Полная проверка прочности балки

- •7.5 Рациональные формы сечений балок

- •7.6. Перемещения при плоском изгибе

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 8 Плоский изгиб: построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.1. Построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.2 Правила проверки эпюр

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 9 Сложное сопротивление

- •9.1 Сложный и косой изгиб

- •9.2 Внецентренное растяжение (сжатие) прямого бруса

- •9.3 Изгиб с кручением

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 10 Устойчивость сжатых стержней: Продольный изгиб

- •10.1 Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие

- •10.2 Формула Эйлера

- •10.3 Влияние способов закрепления концов стержня на критическую силу

- •10.4 Пределы применимости формулы Эйлера

- •10.5 Расчеты на устойчивость при помощи коэффициентов уменьшения основного допускаемого напряжения

- •10.6 Рациональные формы сечений стержней

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 11 Динамическое нагружение

- •11.1 Понятие о динамическом действии нагрузки

- •11.2 Удар

- •11.3 Механические свойства материалов при ударе

- •11.4 Напряжения, изменяющиеся во времени. Явление усталости материалов

- •11.5 Влияние конструктивно-технологических факторов на предел усталости

- •11.5.1 Влияние концентрации напряжений

- •11.5.2 Влияние размеров (масштабный фактор)

- •11.5.3 Влияние состояния поверхности

- •11.5.4 Влияние пауз

- •11.5.5 Влияние температуры

- •11.6 Практические меры повышения сопротивления усталости

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 12 Расчет на прочность при колебаниях

- •12.1 Основные понятия

- •12.2 Жесткость системы (коэффициент упругого сопротивления)

- •12.3 Жесткость системы при параллельном соединении упругих

- •12.4 Жесткость системы при последовательном соединении упругих

- •12.5 Свободные колебания систем с одной степенью свободы.

- •12.6 Логарифмический декремент затухания

- •12.7 Коэффициент динамичности

- •12.8 Виброактивность и виброзащита

- •Вопросы для самопроверки

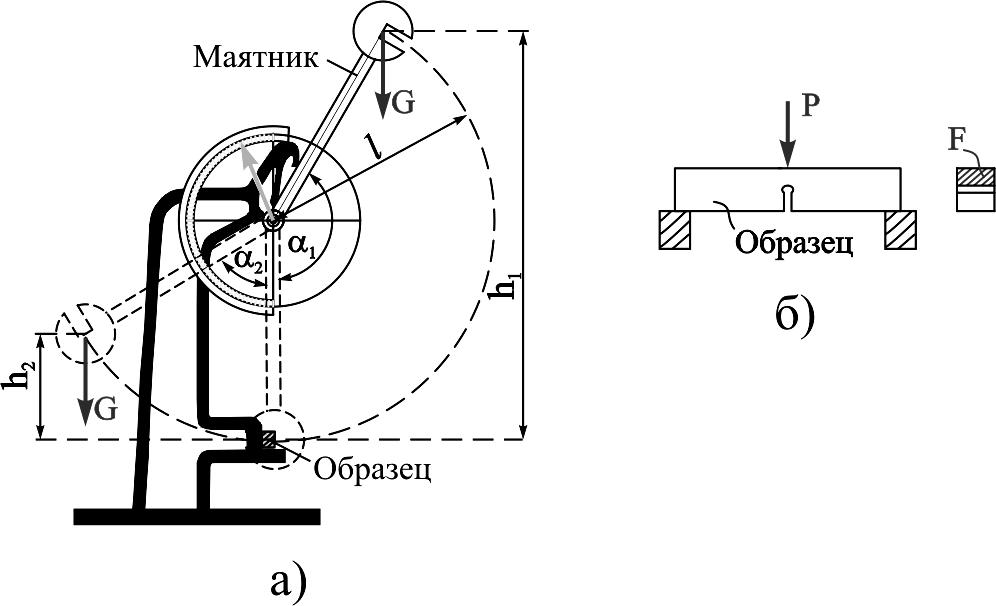

11.3 Механические свойства материалов при ударе

Для проверки способности материала сопротивляться ударным нагрузкам проводят испытания ударным изгибом – определение ударной вязкости надрезанных образцов. Эти испытания проводят на маятниковых копрах (рис. 11.3, а). На рис. 11.3, б показан применяемый при испытании образец. Разность высот маятника до и после удара позволяет вычислить работу А, израсходованную на разрушение образца.

Ударной вязкостью материала называется величина работы разрушения образца, отнесенная к площади поперечного сечения в месте надреза F:

Рисунок

11.3![]()

Данные об ударной вязкости не могут

быть использованы при расчете на

прочность, но они позволяют оценить

особое качество металла – его склонность

к хрупкости при динамических нагрузках.

Низкая ударная вязкость служит основанием

для браковки материала. Стали, применяемые

для изготовления деталей, работающих

при динамических нагрузках, должны

иметь ударную вязкость не менее

![]()

![]() Дж/м2.

Дж/м2.

11.4 Напряжения, изменяющиеся во времени. Явление усталости материалов

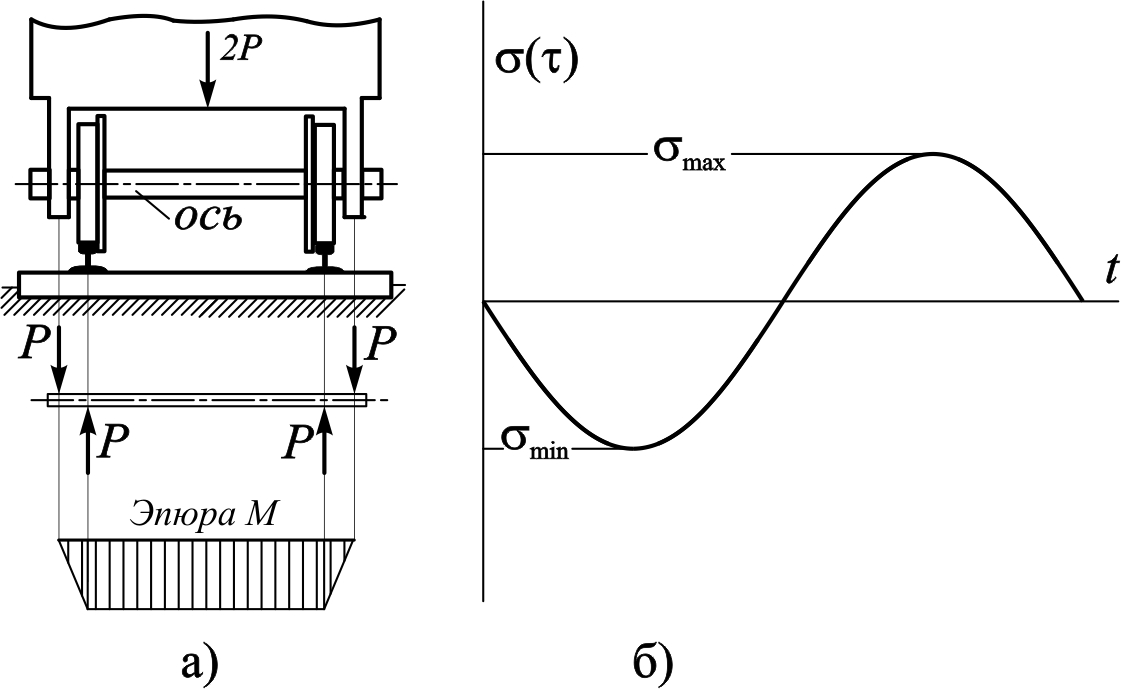

М

Рисунок

11.4

Вагонная ось неподвижного состава (рис. 11.4, а) нагружена таким образом, что в верхней части поперечного сечения возникают нормальные напряжения растяжения, а в нижней – сжатия. При движении вагона каждая точка оси оказывается то в верхней части, то в нижней половине сечения; напряжения изменяются по синусоиде (рис11.4, б).

Законы изменения нагрузок во времени могут быть самыми разнообразными. Далее мы рассмотрим только простейшие режимы, которые вызывают в деталях циклически изменяющиеся во времени напряжения. К таким режимам сводится или может быть сведено нагружение большинства деталей машин и элементов конструкций.

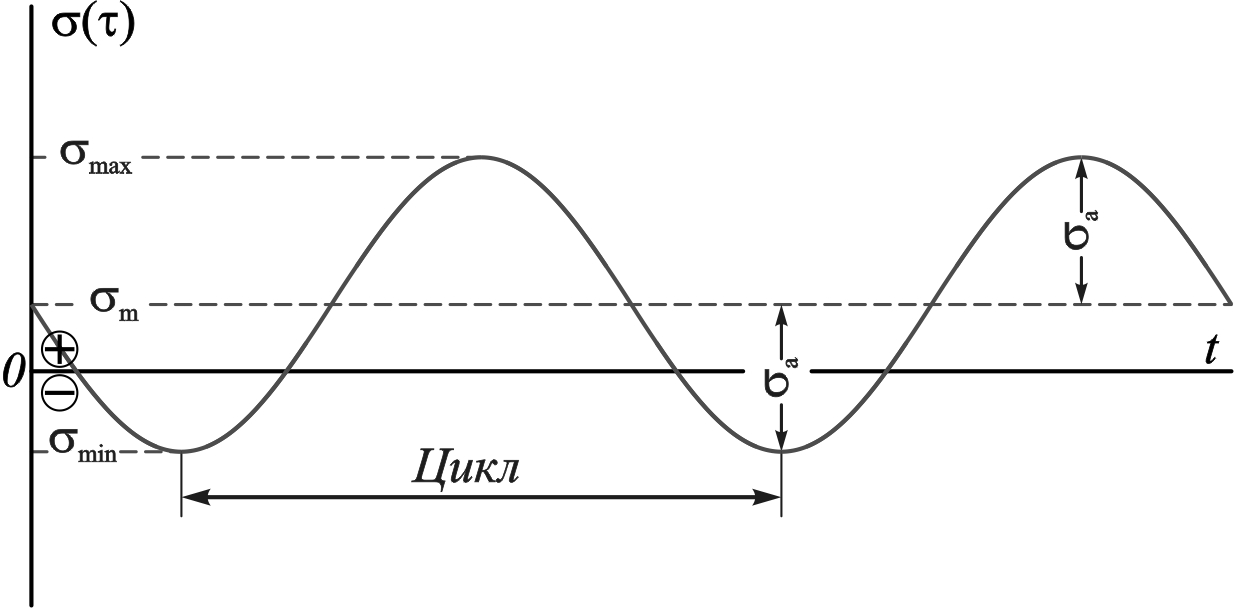

Обычно предполагают, что закон изменения напряжений характеризуется кривой имеющей вид синусоиды (рис. 11.5). Как показывают многочисленные эксперименты, вид этой кривой не имеет значения; прочность материала зависит от величин наибольшего и наименьшего напряжений.

Совокупность всех последовательных значений переменных напряжений за один период их изменения называется циклом напряжений.

Наибольшее (в алгебраическом смысле) напряжение цикла называется максимальным max, а наименьшее – минимальным min.

Алгебраическая полусумма максимального и минимального напряжения цикла называется его средним значением:

Рисунок

11.5![]()

Алгебраическая полуразность максимального и минимального напряжений называется амплитудой цикла:

![]() .

(11.20)

.

(11.20)

Важной характеристикой цикла напряжений является коэффициент асимметрии цикла:

![]() .

.

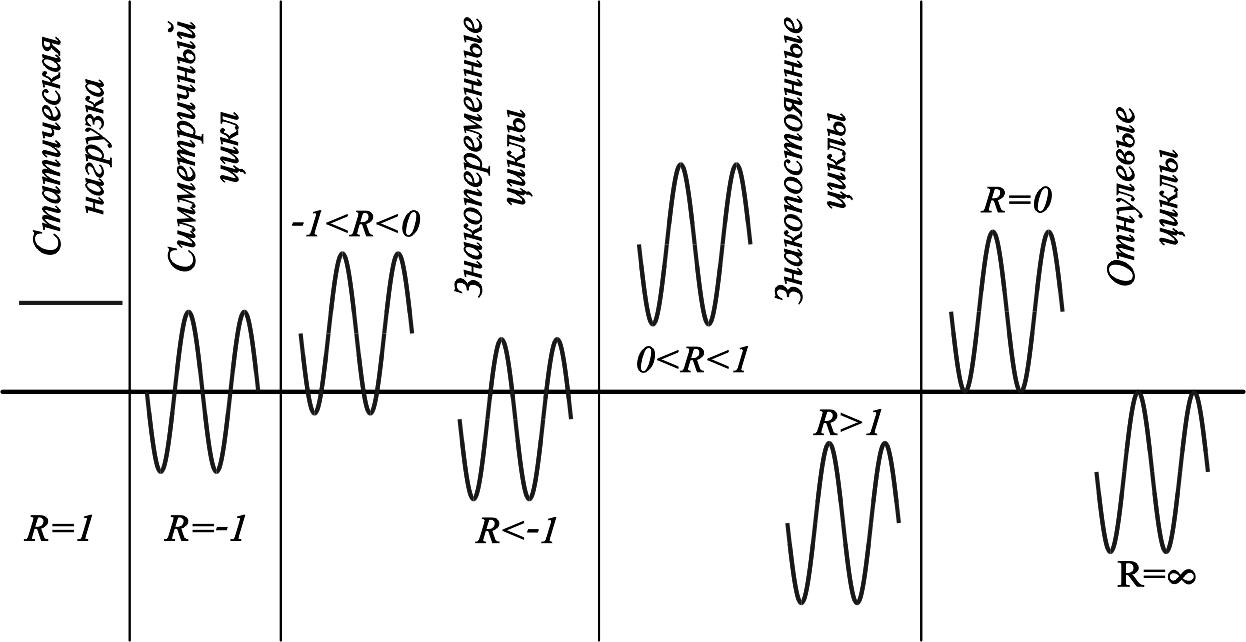

Для статического нагружения max = min (рис. 11.6), поэтому R = 1.

Если напряжения max = min = a, то цикл называют симметричным.

Рисунок 11.6

Ассиметричные циклы могут быть знакопеременными, знакопостоянными и отнулевыми (пульсирующими).

Многократные опыты позволили установить, что при действии переменных напряжений разрушение материалов происходит при напряжениях max и min, значительно меньших, чем опасные напряжения при статическом нагружении. Другими словами, многократное приложение нагрузки приводит к понижению прочности. Такое явление называется усталостью.

Причиной разрушения при циклических нагрузках является неоднородность структуры металла (наличие зерен, микроскопических трещин и т.п.).

При действии повторных повторяющихся напряжений в окрестностях точек с пониженной прочностью возникают микроскопические трещины. У концов этих трещин возникает высокая концентрация напряжений, приводящая к развитию трещин по мере увеличения числа циклов. Если площадь сечения в результате развития трещин уменьшится на столько, что сечение не выдерживает возникающего в нем усилия, происходит разрушение элемента. Получается, что явление усталости материала заключается в постепенном накоплении повреждений материала при действии повторно-переменных напряжений, приводящих к образованию трещин и разрушению.

Например, для того чтобы сломать проволоку, мы перегибаем ее несколько раз то в одну, то в другую сторону. При этом в продольных волокнах проволоки создаются попеременно то растягивающие, то сжимающие напряжения. Если проволоку перегибать сильно, то она сломается после 510 циклов. Не трудно убедиться, что если уменьшить степень перегиба, то число циклов до разрушения увеличится. Перегибая проволоку, мы стремимся создать в ней пластическую деформацию. Если этого не делать, то максимальные напряжения окажутся меньше предела текучести и проволока может выдержать миллионы циклов.

П

Рисунок

11.7

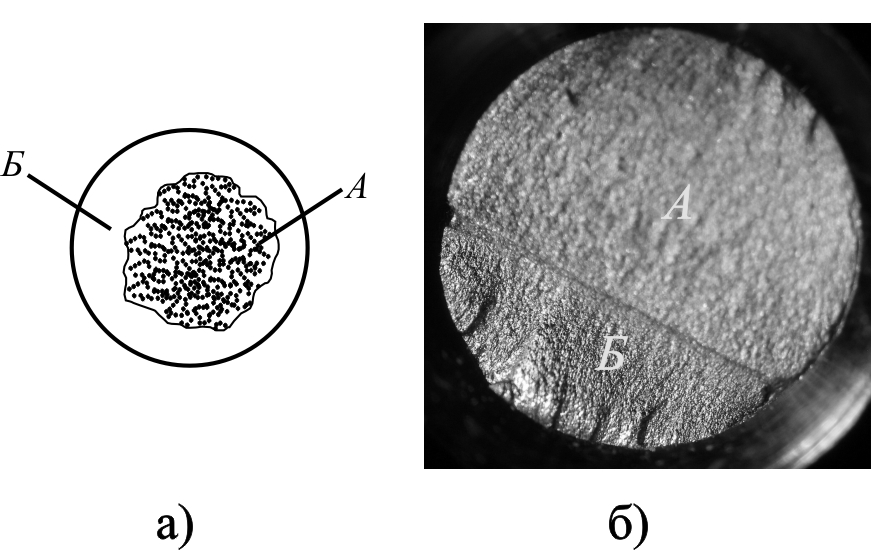

На рисунке 11.7, б приведена фрактография образца круглого поперечного сечения после испытания его на усталость при поперечном изгибе. Здесь четко различимы две характерные зоны: зона (Б) роста трещин и зона (А) окончательного излома.