- •Лекция 1 Задачи сопротивления материалов. Растяжение и сжатие

- •1.1 Основные формы элементов конструкций

- •1.2 Основные виды деформаций

- •1.3 Основные гипотезы науки о сопротивлении материалов

- •1.4 Классификация внешних сил

- •1.5 Опоры и реакции

- •1.6 Внутренние силы. Метод сечений

- •1.7 Напряжение

- •1.8 Растяжение и сжатие

- •1.9 Нормальные напряжения. Условие прочности

- •1.10 Основные типы расчетов на прочность

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 2 Опытное изучение механических свойств материалов

- •2.1 Опытное изучение свойств материалов при одноосном растяжении

- •2.2 Диаграмма растяжения стали марки Ст3

- •2.3 Наклеп

- •2.4 Диаграммы растяжения других конструкционных материалов

- •2.5 Испытание конструкционных материалов на сжатие

- •2.6 Определение твердости

- •Твердости по Виккерсу

- •2.7 Деформации при растяжении (сжатии)

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 3 Геометрические характеристики плоских сечений

- •3.1 Статические моменты сечений

- •3.2 Моменты инерции сечений

- •3.3 Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей

- •3.4 Моменты инерции простых сечений

- •3.4.1 Прямоугольник

- •3.4.2 Треугольник

- •3 .4.3 Круг

- •3.4.4 Кольцо

- •3.5 Изменение моментов инерции при

- •3.6 Главные оси и главные моменты инерции

- •3.7 Понятие о радиусе инерции

- •3.8 Моменты сопротивления площади

- •3.9 Моменты инерции сечений сложной формы

- •3 .10 Стандартные прокатные профили

- •4.2 Закон парности касательных напряжений. Главные площадки и главные напряжения

- •4.3 Линейное напряженное состояние Линейным или одноосным называется напряженное состояние, при котором два из трех главных напряжений равны нулю (рис. 4.2, в).

- •4.4 Плоское напряженное состояние

- •4.5 Объемное напряженное состояние

- •5.1 Первая гипотеза прочности: гипотеза наибольших нормальных

- •5.2 Вторая гипотеза прочности: гипотеза наибольших удлинений

- •5.3 Третья гипотеза прочности: гипотеза наибольших касательных

- •5.4 Четвертая гипотеза прочности: гипотеза потенциальной энергии

- •5.5 Определение внутренних сил, напряжений и деформаций при сдвиге

- •5.6 Анализ напряженного состояния при сдвиге

- •5 Рисунок 5.6 Соединение двух листов заклепками .7 Расчет на прочность

- •5.8 Примеры расчета

- •5.8.1 Расчет заклепочного соединения

- •5.8.2 Расчет болтового соединения

- •5.8.3 Расчет сварного соединения

- •5.8.4 Конструирование болта

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 6 Кручение

- •6.1 Напряжения в поперечном сечении

- •6.2 Условие прочности при кручении вала

- •6.3 Деформации при кручении и условие жесткости

- •6.4 Определение крутящего момента и построение эпюр крутящих моментов

- •6.5 Расчет винтовых цилиндрических пружин с небольшим шагом

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 7 Плоский изгиб: напряжения и прочность при изгибе

- •7.1 Напряжение при чистом изгибе

- •7.2 Условие прочности при изгибе

- •7.3 Напряжения при поперечном изгибе

- •7.4 Полная проверка прочности балки

- •7.5 Рациональные формы сечений балок

- •7.6. Перемещения при плоском изгибе

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 8 Плоский изгиб: построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.1. Построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.2 Правила проверки эпюр

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 9 Сложное сопротивление

- •9.1 Сложный и косой изгиб

- •9.2 Внецентренное растяжение (сжатие) прямого бруса

- •9.3 Изгиб с кручением

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 10 Устойчивость сжатых стержней: Продольный изгиб

- •10.1 Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие

- •10.2 Формула Эйлера

- •10.3 Влияние способов закрепления концов стержня на критическую силу

- •10.4 Пределы применимости формулы Эйлера

- •10.5 Расчеты на устойчивость при помощи коэффициентов уменьшения основного допускаемого напряжения

- •10.6 Рациональные формы сечений стержней

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 11 Динамическое нагружение

- •11.1 Понятие о динамическом действии нагрузки

- •11.2 Удар

- •11.3 Механические свойства материалов при ударе

- •11.4 Напряжения, изменяющиеся во времени. Явление усталости материалов

- •11.5 Влияние конструктивно-технологических факторов на предел усталости

- •11.5.1 Влияние концентрации напряжений

- •11.5.2 Влияние размеров (масштабный фактор)

- •11.5.3 Влияние состояния поверхности

- •11.5.4 Влияние пауз

- •11.5.5 Влияние температуры

- •11.6 Практические меры повышения сопротивления усталости

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 12 Расчет на прочность при колебаниях

- •12.1 Основные понятия

- •12.2 Жесткость системы (коэффициент упругого сопротивления)

- •12.3 Жесткость системы при параллельном соединении упругих

- •12.4 Жесткость системы при последовательном соединении упругих

- •12.5 Свободные колебания систем с одной степенью свободы.

- •12.6 Логарифмический декремент затухания

- •12.7 Коэффициент динамичности

- •12.8 Виброактивность и виброзащита

- •Вопросы для самопроверки

1.4 Классификация внешних сил

Под внешними силами понимаются силы, возникающие в результате взаимодействия рассматриваемого тела с окружающими телами, они классифицируются:

1. По месту расположения точек приложения различают объемные и поверхностные силы.

Объемные силы непрерывно распределены по всему объему, занятому телом (вес, силы инерции, магнитные силы и т.п.). Их размерность Н/м3.

Поверхностные силы приложены к поверхности тела (давление). Интенсивность поверхностной силы имеет размерность Н/м2.

2. По области приложения различают сосредоточенные силы и распределенные.

Соприкосновение тел всегда происходит не в точке, а по некоторой площадке, так как тела деформируются. Поэтому сосредоточенных сил в природе не существует, и все поверхностные силы являются распределенными. Но в тех случаях, когда площадка, на которой действует нагрузка, очень мала по сравнению с размерами тела, будем говорить о сосредоточенной силе, как о равнодействующей сил, (размерность Н).

Иногда тела соприкасаются по очень узкой, но длинной площадке (например, рельс и опорная плоскость). В этом случае можно считать, что поверхностная нагрузка действует по линии или распределена по линии и называется погонная распределенная нагрузка, (размерность Н/м). Эти допущения позволяют значительно упростить расчет при незначительной погрешности.

3. По характеру изменения силы во времени различают нагрузки статические и динамические.

Статические нагрузки (постоянные) такие, которые изменяют свою величину или точку приложения (направление) с очень небольшой скоростью, так что возникающими при этом ускорениями (силами инерции) можно пренебречь.

Динамические нагрузки (переменные) изменяются во времени с большой скоростью, при этом силы инерции должны быть учтены, так как оказывают существенное влияние на конструкцию (например, ударные или повторно-переменные).

1.5 Опоры и реакции

Балку для простоты чертежей изображают в виде прямой линии, т.е. изображают как бы одну ее ось, по отношению к точкам которой вычисляют перечные силы и по изменению формы которой судят об изгибе балки.

Концы балки покоятся на опорах, воспринимающих действие нагрузок.

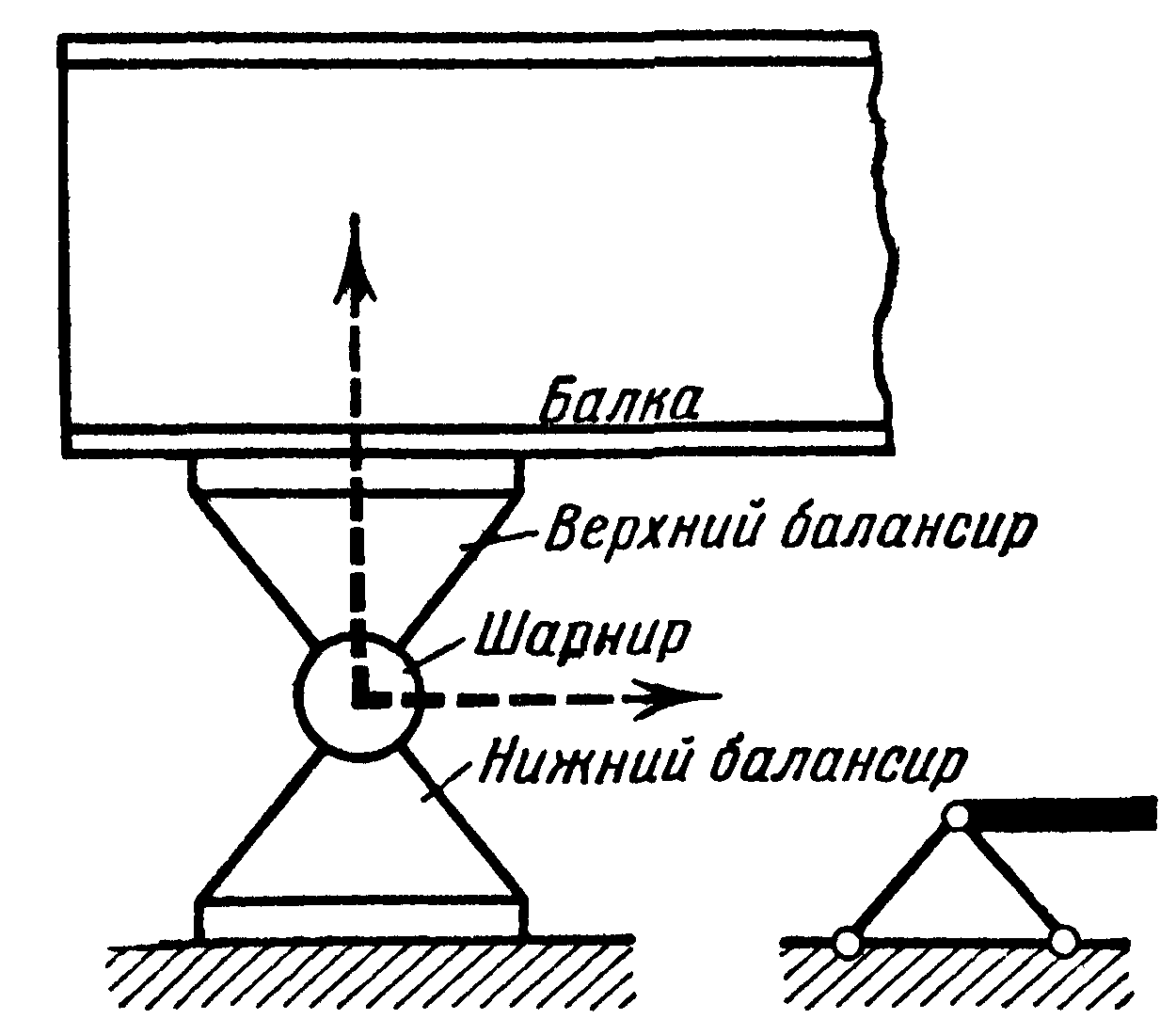

1) Неподвижной шарнирной опорой называют такую, которая, не позволяя концу балки перемещаться в плоскости, дает ему возможность поворачиваться. Она состоит обыкновенно из двух деталей, называемых балансирами (рис. 1.7), между которыми помещается шарнир, представляющий хорошо пригнанный к балансирам цилиндр. Нижний балансир укрепляется к стенке, а к верхнему присоединяется конец балки. Балка, действуя на опору, вызывает в ней реакцию. Очевидно, такая опора, допуская поворот верхнего балансира и связанного с ней конца балки, не допускает горизонтального и вертикального перемещения, поэтому на такой опоре возможно существование двух составляющих полной реакции, о направлении которой заранее, ничего сказать нельзя. Такую опору изображают, условно, как показано на рис. 1.7.

Рисунок 1.7

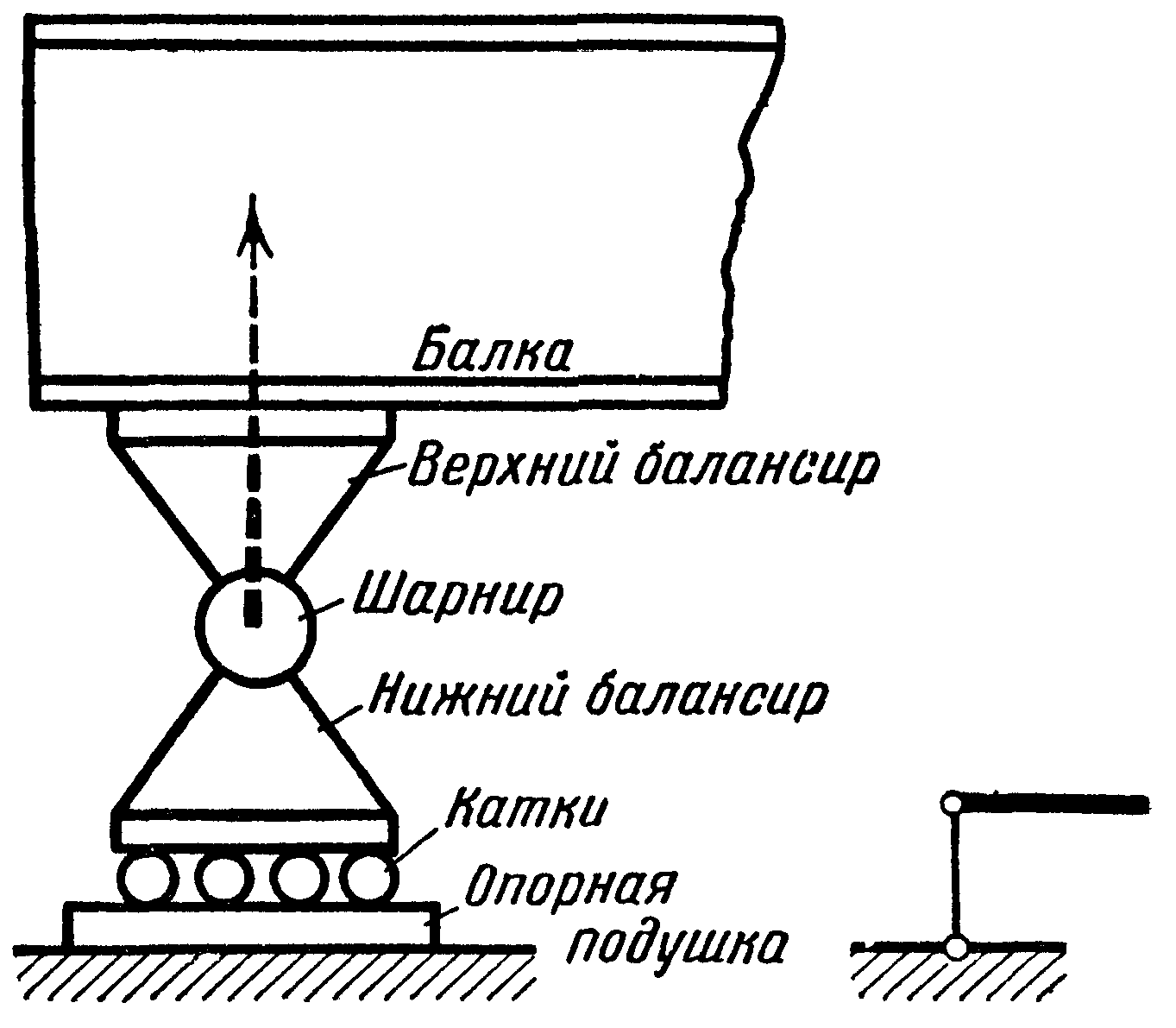

Рисунок 1.8

2) Подвижная шарнирная опора (рис. 1.8) отличается от предыдущей тем, что нижний балансир может перекатываться вправо и влево на подложенных цилиндрических катках. Конец балки может поворачиваться около шарнира и перемещаться вдоль опорной подушки, но опора не допускает перемещения, перпендикулярного к опорной подушке. Поэтому реакция может возникнуть только в направлении, перпендикулярном к опорной подушке. Условное изображение такой опоры показано на рис. 1.8.

3

Рисунок

1.9

При рассмотрении реального объекта в число внешних сил включаются не только заданные нагрузки, но и реакции связей (опор), дополняющие систему сил до равновесного состояния.