- •1)Балетмейстер и сфера его творческой деятельности

- •2)Роль и место балетмейстера в процессе создания хореографического произведения

- •Танцы малых форм. Вариация – танец одного солиста.

- •Хореографическая миниатюра.

- •Тематический танец.

- •Особенности восприятия

- •Пластический этюд

- •Создание хореографического образа

- •Драматургия

- •Подбор музыкального материала

- •Простой

- •Контрапунктные производные

- •Методы подбора музыкального материала

- •Взаимосвязь лексики и музыки

- •Хореографическая лексика

- •Приемы развития хореографической лексики в бальной хореографии

- •Приемы полифонии и хореографического симфонизма

- •Танцевальная миниатюра

- •Понятие секвея

- •Регламент соревнований

- •Сюжетный танец

- •Детский танец

- •Тематика постановочной работы для детей разного возраста

- •Формэйшн Правила проведения Соревнований среди ансамблей танца

- •Основа композиции

Хореографическая миниатюра.

Миниатюра дословно переводится уменьшенное подобие чего-либо или маленькое произведение.

Миниатюра есть в любом виде искусства (в театре, в живописи, в музыку и т.д.).

В миниатюре:

минимальное количество исполнителей.

минимальный объём музыкального материала.

миниатюра не занимает большого пространства.

Музыка является основой любого хореографического произведения. Музыка должна быть яркой, выразительной, образной, законченной по форме и иметь свою драматургию! По времени музыка в миниатюре не должна превышать более 4 минут (2,5 – 4 мин.).

Всё действия строится через развитие хореографической лексики, происходит быстрая смена событий, хореографически текст предельно выразителен. Главное выразительное средство в миниатюре – хореографическая лексика каждое движение имеет своё содержание, лексика несёт действенность, через неё раскрывается содержание.

Тематика самая разнообразная (труд, любовь, образ, философские темы).

Жанры от комического до трагического. Миниатюры имеет драматургию как сюжетного, так и бессюжетного танца.

Разновидность миниатюры.

Миниатюра-рассказ. Драматургия строится по принципу сюжетного танца (типаж, персонаж, главный герой и т.д.). Миниатюра хорошо читаема.

Миниатюра-диалог, диалог согласия, диалог разногласия. Миниатюра строится за счёт взаимоотношений двух сторон.

Миниатюра-монолог. Образная зарисовка (внутреннее состояние человека). Очень часто используются предметы. Один исполнитель.

Миниатюра-плакат. Идея, которую хочет донести балетмейстер до зрителя, должна быть концентрирована. Тема должна привлечь к себе внимание, мгновенно попасть в цель.

предупреждающий эффект;

призывающий эффект;

рекламный эффект.

Экспозиция и развязка часто сливаются в одно. Развитие действия строится по 3 ступеням, которые имеют свою кульминацию. Часто кульминация совпадает с развязкой. Часто используются приёмы: хореографическая пауза, музыкальная пауза.

Миниатюра не предполагает декорации, объемные костюмы. Для развития хореографической лексики используются полифонические приёмы.

Тематический танец.

Тематический танец – это танец на определенную тему. Это большая форма. По времени от шести до пятнадцати-двадцати минут. Тематический танец – это танец массовый. Исполнителей – 8-40 человек. В тематическом танце сложная драматургия. Тема звучит на уровне метафор, символических образов. Тема должна звучать в глобальном масштабе (например, тема любви: любовь к ребенку, любовь к природе, любовь к жизни, любовь к богу, любовь материнская и т.д.). В конце номера обязательно должны быть сделаны обобщения, выводы. Тематический танец требует от балетмейстера знания полифонических приемов.

В тематическом танце два типа драматургии:

Драматургия сюжетного танца (см. «Драматургию сюжетного танца»)

Бессюжетная драматургия. Довольно сложная форма. Через хореографическую тему развивается вся драматургия. Все части драматургии очень тесно связаны с развитием хореографических тем.

Развитие происходит за счет полифонических приемов. Хореографическая лексика в хореографическом танце должна быть разнообразной, ярко выраженной. Используются приемы хореографической паузы, музыкальной паузы, стоп-кадра. В тематическом танце часто используется хореографическая метафора, хореографический символ (это движение, которое напрямую действует на человека и вызывает определенные ассоциации). Лексика взаимодействует с рисунком и пространством.

Выбранная тематика разнообразна – любовь, природа, военная тематика, дружба, актуальная тематика (наркомания, расовая война, беспризорность и т.д.).

Сюита.

Сюита возникла как музыкальная форма в XIV-XV веке. Источник возникновения – исторический танец. Танцы чередовались по принципу контраста. Каждый последующий танец был сложнее предыдущего: в ритмическом, динамическом и лексическом отношении. Хореографическая сюита как отдельная форма сформировалась в творчестве Фокина. Балетный дивертисмент строился по принципу сюиты. Хореографическая сюита формировалась очень бурно, перешла в народную, современную хореографию. В 50-х годах XX века стали использовать готовые музыкальные сюиты для постановок. Фокин использовал для сюиты сборную музыку разных композиторов.

Хореографическая сюита состоит из нескольких законченных хореографических произведений, объединенных общей темой или сюжетом. От трех и более номеров (3-5-7 номеров). Сюита может быть построена на музыкальном материале, специально написанном в форме сюиты, либо музыка подбирается для каждого номера отдельно. Каждый музыкальные отрывок должен сочетаться с другим. Сюита бывает в двух формах: сюжетная и бессюжетная. Могут быть использованы все формы хореографии.

Драматургия – структура многослойная с сложная.

Экспозиция – это целый номер.

Завязка может состоять из целого номера или части номера (дуэт).

Развитие действия – столько номеров, сколько ступеней (см. «Драматургию сюжетного танца»)

Кульминация приходится на любой момент номера.

Развязка может состоять из одного и более номеров.

Каждый номер должен отличаться от предыдущего по принципу контраста и нарастания динамики. Лексика зависит от вида хореографии. Лейтмотив и лейттема присутствуют в хореографической сюите.

Лейттема имеет смысловое значение или является характеристикой образа или настроения, появляется на протяжении всей сюиты на узловых моментах драматургии. Лейтмотив – часть темы (поза, движение) также появляются по всей сюите.

В сюите используются все принципы полифонического развития лексики.

Основные формы и части балетного спектакля:

(Из энциклопедии "Русский балет")

ПА (от фр. Pas - шаг) - отдельное выразительное движение, исполняемое в соответствии с правилами классического танца. Обычно па состоит из двух или трех тактов.

ADAGIO, адажио (итал. - медленно, спокойно), танц. композиция преим. лирич. характера.

ALLEGRO (аллегро, итал. - веселый, радостный), классич. танец, значит. часть к-рого основана на прыжковой и пальцевой технике. Все виртуозные танцы (entrees, вариации, coda, ансамбли) сочинены в темпе А.

ENTREE (антре, франц. - вход), 1) танц. выход на сцену одного или неск. исполнителей. 2) Первая часть развернутых классич. танц. форм (pas de deux, pas de trois, grand pas, pas d'action и др.), часто выполняющая роль экспозиции. (E. в акте "Тени" в "Баядерке" - хореогр. экспозиция всего классич. ансамбля; E. Авроры в 1-м действии - экспозиция характера, так же, как и первое E. Раймонды.)

CODA(кода, итал., от лат. cauda-хвост), 1) заключит. часть мн. танц. форм, преим. виртуозного характера, следующая за вариациями. 2) Финал акта с участием всех персонажей, кордебалета, представляющий, как правило, общий танец (напр., последние акты "Спящей красавицы").

БЕССЮЖЕТНЫЙ БАЛЕТ, вид балета, в к-ром сюжет как после-доват. развёртывание событий отсутствует. На самых ранних этапах (Возрождение, барокко) балет, как правило, не имел сюжета, хотя входил в синтетич. сюжетные представления. С обретением самостоятельности балет стал сюжетным, оставаясь таким до нач. 20 в. Далее возникли новые формы Б. б. Значит, роль в их подготовке сыграли симф. танц. картины балетов 19 в. (акт "Тени" в "Баядерке", сцена нереид в "Спящей красавице"). Новый Б. б. возникает в рус. т-ре на путях сближения хореографии с музыкой. Один из первых Б. б. нового типа - "Шопениана" балетм. М. М. Фокина. В этом жанре работали также А. А. Горский, Ф. В. Лопухов, Дж. Балан-чин, Л. В. Якобсон и мн. совр. хореографы.

ВАРИАЦИЯ (франц. variation, от лат. variatio - изменение), небольшой танец для одного или неск. танцовщиков, обычно технически усложнённый. В. бывают мужские и женские, terre a terre и прыжковые. Первые построены на мелких, технически сложных движениях, вторые - на больших прыжковых. Как правило, В. - часть pas de deux, pas de trois, grand pas, но возможны и как самостоят, эпизоды.

ДИВЕРТИСМЕНТ (франц. divertissement - увеселение, развлечение),

1) вставные (балетные или вокальные) номера, исполняемые между актами спектакля или в конце его, часто составлявшие единое развлекат. представление, не связанное с сюжетом основного. Истоки такого Д. - в нар. представлениях итал. Возрождения (14-15 вв.). В России Д. появился во 2-й пол. 18 в. и был наиболее распространён в 1-й четв. 19 в. (балеты-Д. И. М. Аблеца, А. П. Глушковского, И. К. Лобанова).

2) Структурная форма внутри балетного спектакля, представляющая собой сюиту танц. номеров (как конц. соло и ансамблей, так и сюжетных миниатюр).

В 19 в. Д. получил акаде-мич. разработку в балетах М. И. Петипа, иногда предваряя трагич. развязку спектакля или венчая благополучный исход событий. Внутри Д. имелись свои кульминации (обычно - развёрнутый ансамбль классич. танца, окружённый номерами характерных танцев). Образцы академич. формы Д. - во вторых актах "Баядерки" и "Лебединого озера", а также в последнем акте "Спящей красавицы". Формы дивертисментной сюиты сохраняются в нек-рых балетах сов. композиторов: "Красный мак", "Медный всадник", "Гаянэ", "Спартак", "Семь КрасавИЦ".

PAS D'ENSEMBLE (па д'ансамбль, франц., от ensemble - вместе), танец, исполняемый большой группой танцовщиков. Возможно участие солистов (см. Ансамбль). В совр. терминологии употребляется редко.

ДЕЙСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ, танец, воплощающий развитие действия балетного спектакля. В 18- 19 вв. носил название pas d'action (па д'аксьон), в отличие от канонич. форм pas de deux, pas d'ensemble и др. Напр., танец Ганса с вилисами во 2-м акте "Жизели", сцена Авроры, Дезире и феи Сирени с нереидами во 2-м акте "Спящей красавицы". Д. т. в качестве основы балетного спектакля утверждали Ж. Новер и Ш. Дидло, сближая его с пантомимой. В кон. 19-нач. 20 вв. понятие Д. т. приобрело более широкое значение, оно стало охватывать все разновидности танца, развивающего действие, в отличие от дивертисментного танца (см. Дивертисмент), выражающего не действие, а состояние, и пантомимы, раскрывающей действие, но нетанцевальными средствами. Д. т. - гл. выразит, средство сюжетного балета, бессюжетный балет не имеет Д. т.

В рус. балете в 1920-40-е гг. были созданы выдающиеся образцы Д. т. (массовые народно-танц. сцены в спектаклях В. И. Вайнонена, "диалоги" гл. действующих лиц в пост. Р. В. Захарова "Бахчисарайский фонтан", сцена смерти Меркуцио в пост. Л. М. Лавровского "Ромео и Джульетта"), но порой повышение роли Д. т. принимало упрощённый характер, что было связано с отказом от развитых форм ансамблевого и симф. танца. В 196080-е гг. в балете произошло соединение Д. т. со сложными формами симф. танца. Драматургия балетного спектакля строится на основе крупных танц. сцен (воплощающих этапные, узловые моменты развития действия), каждая из к-рых представляет собой симфонически разработанный Д. т. (в 1-м акте "Спартака": нашествие - страдания рабов - развлечения пирующего Красса - призыв к восстанию; балетм. Ю. Н. Григорович). Д. т. получил развитие также в постановках балетов на симф. музыку ("Ленинградская симфония", балетм. И. Д. Бельский).

ДУЭТНЫЙ ТАНЕЦ (дуэт), парный танец танцовщика и танцовщицы. Может быть частью спектакля или самостоят, номером. В нач. развития балетного иск-ва любой парный танец назывался pas de deux. Ок. сер. 19 в. pas de deux принимает более определённую пятичастную танц. форму. Д. т. входит в неё в качестве составной части. Д. т. в большинстве случаев исполняется под музыку adagio. Дуэт двух танцовщиц или двух танцовщиков также может представлять собой "танцевальный диалог" или сцену-дуэт - Марии и Заремы (балетм. Р. В. Захаров) или Отелло и Яго (балетм. В. М. Чабукиани).

В 19 в. яркий, технически сложный Д. т. получил наибольшее развитие в балетах М. И. Петипа, Л. И. Иванова, А. А. Горского. Постепенно техника и драматур-гич. построение Д. т. развивались и усложнялись, появились воздушные поддержки, гимнастич. и акробатич. элементы, ставшие составной частью Д. т. Дуэты, созданные для конц. программ К. Я. Голейзовским, Л. В. Якобсоном, А. М. Мессерером, выразительны, пронизаны поэзией, обладают красотой пластич. рисунка ("Скрябиниана", балетм. Голейзовский; "Охотник и птица" на муз. Э. Грига, балетм. Якобсон; "Весенние воды" на муз. С. В. Рахманинова и "Мелодия" на муз. К. В. Глюка - обе балетм. Мессерер).

PAS DE DEUX (па де де, франц., букв. - танец вдвоем), балетная форма. Начала складываться в 19 в., эпоху романтизма, и была связана с появлением новых сце-нич. героев, раскрытие образов к-рых требовало более усложненной техники. Одно из Р. de d. такого типа сочинил Ж. Перро в балете "Жизель" (1841). Окончат. структура Р. de d. - entree, adagio, вариация (соло) танцовщика, вариация (соло) танцовщицы и кода - сформировалась во 2-й пол. 19 в. В России классич. образцы Р. de d. создал М. И. Петипа ("Лебединое озеро", "Спящая красавица").

PAS DE TROIS (па де труа, франц., букв. - танец втроем), одна из разновидностей классич. ансамбля, включающая трех участников. Как и др. формы ансамбля, Р. de t. имеет канонич. структуру: вступление (entree), adagio, вариации каждого из участников, общая кода (coda). Однако в отличие от pas de deux, несущего в основном действенные драматургич. функции, Р. de t., как правило, в балетах 19 в. имело дивертисментный (вставной) характер. В нем обрисовывались преим. не гл. герои, а их друзья и окружение, среда действия, эмоц. атмосфера и др. ("Пахита", балетм. М. И. Петипа; "Океан и две жемчужины" в "Коньке-Горбунке", Р. de t. из 1-го акта "Лебединого озера" - оба балетм. А. А. Горский). Стремясь к усилению действенности хореографии, совр. отечеств, балетмейстеры при постановке классич. спектаклей порой вводят Р. de t. гл. героев ("Лебединое озеро", балетм. Ю. И. Григорович). В совр. балете канонич. форма Р. de t. почти не встречается (в форме Р. de t. балетм. В. И. Вайнонен пост. "Танец пастушков" в "Щелкунчике", 1934), но популярна в жанре хореографич. миниатюры (Па де труа на муз. разных комп., балетм. Л. В. Якобсон, Па де труа на муз. Б. Бриттена, балетм. А. М. Полубенцев). Обычно же танц. трио строятся более свободно, в зависимости от характера действия (Данила, Катерина, Хозяйка Медной горы - "Каменный цветок" в пост. Григоровича).

СИМФОНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ, понятие, обозначающее танец, к-рый подобен симф. музыке. Их сходство выражается в поэтич. обобщённости лирико-драм. содержания, в полифонич. структуре, тематич. разработке и дина-мич. композиции формы. Возможность существования С. т. коренится в природе хореогр. иск-ва, близкого по своей сути не только зрелищным иск-вам, но и музыке.

Уже в спектаклях роман-тич. балета, преим. в фантастич. сценах, появились хореогр. композиции с участием солистов, корифеев и кордебалета, основанные на школе классич. танца и построенные по принципу танц. полифонии (многослойной структуры), динамики сгущений и разрежений, спадов и нарастаний, тематич. разработки пластич. мотивов. Они заняли центр, место в балетах М. И. Петипа и Л. И. Иванова (напр., танцы вилис - "Жизель", теней - "Баядерка", дриад - "Дон Кихот", нереид - "Спящая красавица", лебедей - "Лебединое озеро", снежинок - "Щелкунчик", а также grand pas в "Пахите" или сцена "Оживленный сад" в "Корсаре"). Большое значение для развития С. т. имело обогащение балета достижениями симф. музыки в творчестве П. И. Чайковского, А. К. Глазунова и спектакли М. М. Фокина ("Шопениана"; "Прелюды" на муз. Ф. Листа).

В разл. периоды истории рус. балета к С. т. было разное отношение. В 20-е гг. сделаны первые попытки создания балетных представлений на основе симф. произв. (танцсимфония "Величие мироздания", балетм. Ф. В. Лопухов на муз. 4-й симфонии Л. ван Бетховена), где С. т. был основой воплощения образно-аллегорич. содержания. В балетах 30-50-х гг., тяготевших к драм. т-ру, С. т. с его богатыми ансамблевыми формами и поэтич. обобщённостью почти не находил применения. Он вновь возродился в кон. 50-х гг. и получил широкое развитие в последующий период как в танц. воплощениях симф. музыки, так и в сюжетных спектаклях. С. т. широко используется в пост. Ю. И. Григоровича, где на его основе решаются центр, действенные сцены (ярмарка и подземное царство в "Каменном цветке", шествие и погоня в "Легенде о любви", сцены насилия и сражений в "Спартаке"'), И. Д. Бельского ("Ленинградская симфония").

Понятие "С. т." первоначально применялось к массовым композициям классич. танца, впоследствии оно распространилось и на сцены характерного танца, а также на сольные эпизоды. К последним оно применяется тогда, когда сольный танец, подобно развитию музыки, строится на основе тематич. разработки пластич. мотивов, волн спадов и нарастаний с единой кульминацией (монологи гл. действующих лиц в "Спартаке", пост. Григоровича).

ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ (франц. danse de caractere, danse caracteristique), одно из выразительных средств балетного т-ра, разновидность сценич. танца.

В 16-нач. 19 вв. термин служил определением танца в характере, в образе. Был распространён в интермедиях, персонажами к-рых являлись ремесленники, крестьяне, матросы, нищие, разбойники, персонажи комедии дель арте. X. т. обогащался движениями и жестами, специфичными для той или иной социальной группы, а законы композиции соблюдались не так строго, как в танце "серьёзном". С нач. 19 в. значение термина стало меняться. X. т. назвали полухарактерным (деми-характер-ным), а определение характерный перешло к нар. танцу, приспособленному для балетного спектакля. Такое значение термина закрепилось доныне.

В России интерес к претворению на сцене фольклора обострился в нач. 19 в. и был вызван патриотич. подъёмом, связанным с Отечеств, войной 1812. В дивертисментах И. М. Аблеца, И. И. Вальберха. А. П. Глушковского, И. К. Лобанова рус. танец занимал ведущее место. Процесс активизировался в пору расцвета романтич. балета в спектаклях Ф. Тальони, Ж. Перро, Ш. Дидло, где нац. колорит предполагался самой эстетикой: X. т. либо воссоздавал быт, противопоставленный ирреальному миру сильфид и наяд. либо романтизировался. X. т. отличался от народного тем, что имел не самостоятельное, а подчинённое значение. Законы его диктовала оркестровая, затем симф. музыка и стилистика спектакля. Нар. движения были ограничены определенным количеством pas той или иной национальности, к-рые варьировались балетмейстерами. Тем не менее нац. характер, нац. образ X. т. в классич. балетах обычно был подлинным, достоверным, а образцы его, созданные М. И. Петипа и Л. И. Ивановым, обогащали настроение и колорит спектакля.

В кон. 19 в. был создан exercice X. т. В его основе лежал exercice классич. танца. Это позволило при постановках X. т. широко использовать законы хореогр. тематизма ("Венгерская рапсодия" Иванова в "Коньке-Горбунке").

Этапом развития X. т. стало в нач. 20 в. творчество M. M. Фокина, создавшего целые характерные балеты и утвердившего в них принципы хореогр. тематизма ("Половецкие пляски", "Арагонская хота"), развитые затем в творчестве Ф. В. Лопухова, К. Я. Голейзовского, В. И. Вайнонена, В. M. Чабукиани.

В 1930-60-е гг. появились балеты, где каждый эпизод, решённый средствами классич. танца, был пронизан нац. колоритом и перемежался с X. т. той же национальности: "Сердце гор" (балетм. Чабукиани), "Тарас Бульба" и "Весенняя сказка" (балетм. Лопухов), "Али-Батыр" ("Шурале"; балетм. Л. В. Якобсон), "Каменный цветок" (балетм. Ю. Н. Григорович). Задачи X. т. во многом переходили к обогащённому нац. элементами танцу классическому. Одновременно понятие X. т. раздвинулось, снова включив в себя танец в образе: "Болт" (балетм. Лопухов), "Прогульщики" (балетм. Вайнонен), "Клоп" и "Двенадцать" (балетм. Якобсон). В совр. балете X. т. - способ раскрытия образа или создания целого балета.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА, малая форма танц.-сценич. представления. Существует как на эстраде, так и в балетном т-ре. Может быть сюжетной и бессюжетной. X. м. сформировалась внутри балетного спектакля. В нач. 19 в. в России входила в нац. дивертисменты И. М. Аблеца, И. И. Вальберха, А. П. Глушковского. С сер. 19 в. появилась на конц. эстраде ("Мужичок" в исполнении M.C. Суровщиковой-Петипа, балетм. М. И. Петипа; "Матлот" в исполнении О. И. Преображенской), продолжая развиваться и в балетном спектакле ("сказки" в "Спящей красавице", нац. дивертисменты в "Лебедином озере" и в "Раймонде", балетм. Петипа). X. м. создавал М. М. Фокин ("Вакханалия", "Лебедь" - обе на муз. Сен-Сан-са). Нередко X. м., объединённые единым замыслом, складываются в серии ("Скрябиниана" балетм. К. Я. Голейзовского, "Образы Родена" балетм. Л. В. Якобсона, "Картинки с выставки" балетм. Ф. В. Лопухова). На их основе может создаваться целостный спектакль ("Хореографические миниатюры" Якобсона, Т-р им. Кирова; "Хореографические новеллы" Д. А. Брянцева, там же). X. м. - форма, благоприятная для хореогр. эксперимента, поиска новых образов и выразительных средств. Популярность приобрели X. м. балетм. Голейзовского, Якобсона, А. М. Мессе-рера, А. Н. Ермолаева, В. А. Вар-ковицкого, А. А. Лапаури, Г. Д. Алексидзе, Г. А. Майорова, Брянцева, Б. Я. Эйфмана.

ХОРЕОДРАМА (хореографическая драма), вид муз. сценич. представления (балета), обладающего сюжетом, к-рый излагается с помощью пантомимы и танца. X. получила развитие с момента, когда в 18 в. балет стал самостоятельным хореогр. представлением, сменив существовавшие до этого интермедии в операх, танц. дивертисменты, оперы-балеты, комедии-балеты и т. п. В дальнейшем X. претерпевала изменения в зависимости от общего направления иск-ва и творчества того или иного хореографа, но оставалась господствующим видом балета на протяжении 2-й пол. 18 и 19 вв. (хотя продолжали существовать дивертисменты, а в 1880-90-х гг. появились балеты-феерии). К этому виду спектакля можно относить и действенные балеты Ж. Ж. Новера и Г. Анджолини, и постановки Ш. Дидло, и романтические балеты как" Ф. Тальони, так и Ж. Перро. Частичным отходом от X. был "большой" (или "академический") балет М. И. Петипа, где наряду с повествовательными сценами, излагающими перипетии фабулы, существовали большие классич. ансамбли, своего рода лирич. отступления, раскрывающие внутреннее содержание произведения.

Новые формы X. появились в начале 20 в. - это спектакли Горского (нек-рые из них он сам называл "мимодрамами"), повествовательные балеты Фокина (нередко одноактные). В 1920-х годах X. существовала наряду с другими формами балета (включая балеты-симфонии). В России в 1930- 50-е гг. возобладала форма X., к-рую принято называть драмбалетом, где определяющим был лит. сюжет. Ей на смену пришли также являющиеся X. спектакли Ю. Н. Григоровича, основанные на муз.-танц. драматургии. К X. обращаются и многие др. хореографы. (О. М. Виноградов, В. В. Васильев).

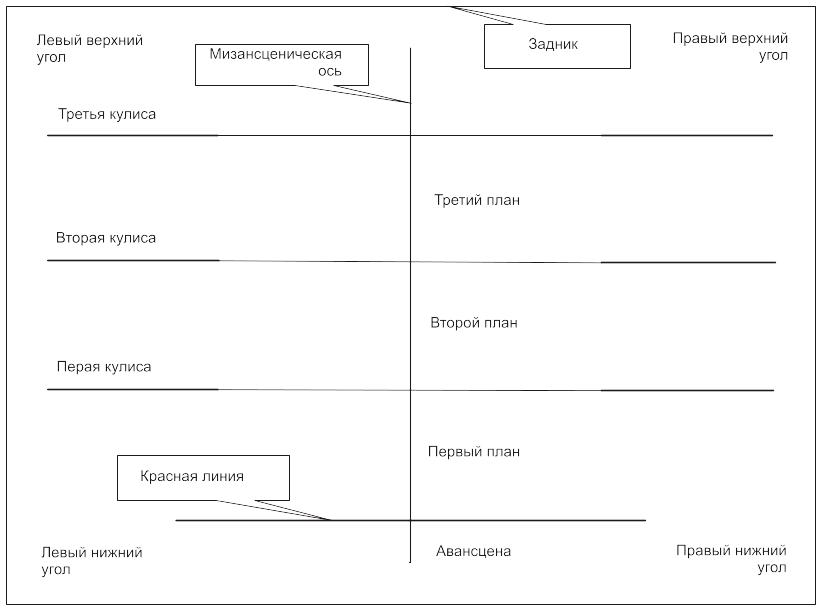

4. Сценическое пространство. Мизансцена. |

Авансцена (фр.Avant-scene )

Авансцена - открытая передняя часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал. Авансцена занимает пространство, равное по ширине портальной арке, от красной линии сцены до рампы.

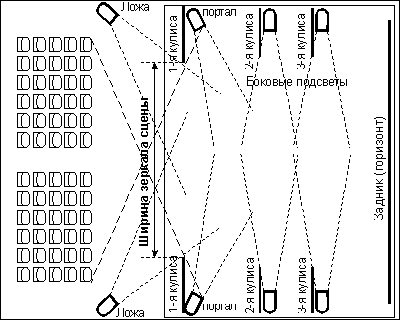

Портал сцены (лат.Portale От лат. Porta – ворота)

Портал сцены - архитектурный портал, отделяющий сверху и с боков сцену от зрительного зала и образующий портальное отверстие (зеркало сцены). Обычно портал сцены имеет форму прямоугольника с закругленными верхними краями. С внутренней стороны арки портала помещается подъемный или раздвижной занавес.

Красная линия (Красная черта) - в театре - граница между авансценой и нулевым планом сцены.

Театральный занавес

Театральный занавес - полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. Занавесы шьются из плотной окрашенной ткани, на плотной подкладке. Занавес подвешивается в виде драпировки с внутренней стороны портальной арки. Занавесы бывают: поднимающиеся, раздвигающиеся и подбирающиеся по диагонали к углам зеркала сцены (греческий занавес).

Игровая часть сцены делится на планы, т. е. на отдельные участки сцены, параллельные портальной стене.

Кулисы

В театре часть подвесной декорации, часть «одежды сцены». Расположены по бокам сценической коробки, параллельно или под углом к порталу, ограничивают игровое пространство, маскируют стоящую по бокам сцены декорацию, прикрывают боковые пространства сцены, скрывая техническое оборудование, осветительную аппаратуру и артистов готовых к выходу. Кулисы делают невидимым то, что за ними.

Ещё одна немаловажная деталь – кулисы вешают на границе планов сцены, так что получается, что они выполняют задачу разбивки площадки сцены на первый план, средний и задний планы.

Задник

Это часть декораций в театре, как правило, рисованный холст в глубине сцены, большое живописное полотно, которое может являться фоном для спектакля. Следует напомнить, что задник не обязательно должен быть живописным. Он иногда может являться просто частью одежды сцены. Значит, он может быть нейтральным таким же по цвету, как кулисы и падуги.

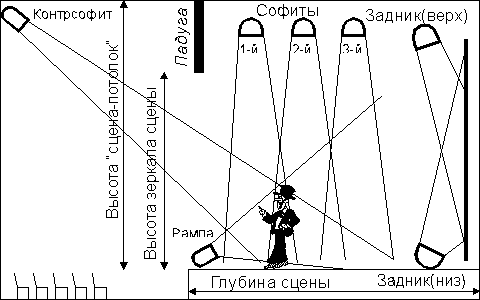

Рампа (От фр.Ramper - спускаться отлого) — осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, предназначенная для освещения пространства сцены спереди и снизу. Скрыта от зрителей низким бортиком (рампой).

Софит — часть осветительной аппаратуры в театре, светильники рассеянного света, освещающие сцену спереди и сверху. Софиты подвешиваются параллельно порталу на границах между планами сцены.

Падуга — полоса занавеса по верху сценической площадки.

МИЗАНСЦЕНА — Мизансцена (от французского misent scene) буквально означает расположение на сцене, расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля.

Применительно к хореографическому искусству мизансцену можно охарактеризовать как статичное расположение нескольких танцоров на сценической площадке, которое выявляет, отражает, показывает суть происходящих между ними взаимодействий и взаимоотношений.

Мизансцена не является доминирующим средством в хореографическом произведении. Основными выразительными средствами в танце являются все-таки пространственный рисунок, движение, характер, манера поведения. Статичные расположения танцоров (мизансцены, позы) на сценической площадке, как правило, являются кратковременным явлением и служат дополнением, связующим звеном в танцевальном действии. Хотя, надо отметить, что в композиции любого танца используются мизансцены, позировки отдельных танцоров, выполняющие роль, если можно так выразиться, «статичных движений».

Прежде чем говорить о мизансценировании как средстве создания художественного образа в танце, есть смысл разобраться в понятиях. Как мы уже сказали, понятие «мизансцена» относится к группе танцоров. Статическое положение, позу каждого отдельного актера или танцора в театре принято называть мизансценой тела. Воспользуемся и мы этим понятием.

При этом надо обязательно иметь в виду, что внутри групповой мизансцены у каждого отдельного исполнителя своя мизансцена тела, свое статичное положение. Мизансцена тела является элементом общей мизансцены.

Это «своего рода жест, вытекающий из осмысленного и выразительно выполненного действия, но жест такой, в котором принимает участие все тело танцовщика». В наше время мизансцена тела «становится все более изменчивой и многоликой». Она «может обогащаться стилистическими признаками народной хореографии; может наполняться признаками образного и очеловеченного подражания птице (лебедю, орлу, голубю и т. д.), сказочной ящерице, цветку, драгоценному камню; может пользоваться некоторыми приемами спорта (например, фехтование, теннис), если это понадобится балетмейстеру по ходу сценического действия».

Обратимся теперь к танцевальной мизансцене, как групповом расположении исполнителей на сценической площадке.

В хореографии немного произведений, в которых используется групповое мизансценирование как ведущее выразительное средство. Однако это не означает, что оно исчерпало свои возможности. Скорее, наоборот. Танцевальная мизансцена таит в себе колоссальные изобразительные и выразительные возможности. Достаточно вспомнить, например, о хореографической композиции «Монумент» в постановке В.А.Варковицкого на музыку советских песен, в которой с успехом использован композиционный прием мизансценирования.

…Открывается занавес. Зрители видят мизансцену – монумент, изображающий солдат в разных позах, сгруппированных вокруг знаменосца. Звучит музыка, мизансцена «оживает». Группа бойцов яростно и настойчиво атакует воображаемого противника. Заканчивается номер «смертельным ранением» знаменосца. Бойцы подхватывают падающего товарища и застывают в первоначальной мизансцене…

Еще один пример, в котором мизансценирование играет едва ли не главную роль. В хореографической миниатюре «Жили, были…» (постановка Г.Ф.Богданова на музыку А.Гречанинова) сюжет развивается в основном за счет мизансцен. Приемом мизансценирования показано течение времени.

На сцене – двое. В начале, Он и Она представляют детей. Как стоп-кадры, одна за другой следуют три-четыре быстро меняющиеся мизансцены, изображающие детские игры в песочнице. Последняя мизансцена «оживает». Идет небольшой кусок детского танца. После него снова несколько быстро меняющихся мизансцен. Дети выросли, стали подростками. И хотя они по-прежнему вместе, но нередко между ними возникают ссоры. Следует кусок танца, в котором раскрываются их меняющиеся отношения. Танец вновь прерывается несколькими мизансценами. Подростки превратились в молодых людей. Подростковые ссоры постепенно перерастают в чувство взаимной любви и глубокой преданности. На сцене – дуэт, заканчивающийся мизансценой.

Мизансценирование, то есть расположение танцоров на сценической площадке, нужно всегда интерпретировать с позиции разворачивающихся отношений между ними. Для того чтобы уметь «прочитывать» мизансцену, надо научиться разбирать ее структуру, знать слагаемые, из которых она состоит.

Как и в танцевальном рисунке, элементами мизансцены являются «поле», «центр», «количество лиц», «взаимосвязи между лицами», «используемые аксессуары».

Поле мизансцены – пространство, в котором зафиксирован момент действий и взаимоотношений героев танца.

Центр мизансцены. Это смысловой центр мизансцены, узел отображаемых взаимодействий, взаимоотношений ее героев, то, что главное в мизансцене, то, что в первую очередь привлекает внимание зрителей.

Мизансцена, запечатленная в картине Ю.Непринцева, выглядит так:

На лесной полянке собрались солдаты – автоматчики, разведчики, танкисты и, конечно, «царица полей» - пехота. Долгожданный перекур, отдых после боя. Спало напряжение, владевшее солдатами, и вот они собрались вокруг одного пехотинца, который, свертывая самокрутку, видимо, рассказывает что-то очень интересное. В этом можно убедиться, глядя на завороженных слушателей. Один внимателен и серьезен, другой не может удержаться от улыбки, третий слушает снисходительно («знаем, мол, такие истории!»), четвертый безудержно хохочет, пятый боится пропустить слово, шестой почесывает затылок, седьмой восхищается рассказом и самим рассказчиком, восьмой… Словом, большая группа слушателей у солдата с красным кисетом в руке – и все они представляют интерес как яркие индивидуальности, своеобразные характеры людей, объединенных в этот момент захватившим всех рассказом…

Как вы уже догадались, центром мизансцены является солдат-рассказчик. С мизансцены, изображенной в картине, начинается композиция. Звучит музыкальное вступление. Мизансцена оживает, начинается действие. Главному герою передают гармонь. Он начинает играть, постепенно разгорается перепляс. Пляшут автоматчики, разведчики, танкисты, пехотинцы. Пляшут порознь, пляшут вместе. Заканчивается номер так же, как и начинался, первоначальной мизансценой.

Количество лиц, занятых в мизансцене – важный элемент, определяющий мобильность мизансцены, ее зрелищность, содержательность.

Хореографическая миниатюра, поставленная Вирским «Куклы». Участвуют Писарь, Муж, Жена. В ней высмеиваются попытки ловеласа Писаря, строя козни, добиться сердечного расположения у замужней женщины.

Перед началом танца на сцену выносятся три «куклы». Их устанавливают, придают им определенные позы. В центре стоит кукла, изображающая Жену. Она слегка наклонилась вперед, подперев правой рукой щеку. Слева, глядя на нее, стоит Муж. У него широко расставлены ноги и раскрыты в сторону руки. Справа от Жены Писарь с лорнетом в руке. Он согнулся в изощренном поклоне, повернув лорнет на соседку.

Вначале оживает Писарь. Следует его небольшая танцевальная характеристика. Муж и Жена стоят неподвижно. Далее оживает Муж. Он после нескольких движений подходит к Жене, оживляет ее. Оба танцуют. В их танец вклинивается Писарь со своими «кознями» и корыстными намерениями… В конечном счете все заканчивается справедливо. Писарь наказан. Муж и Жена остаются вместе в любви согласии…

Взаимосвязи между лицами, занятыми в мизансцене. Это самый сложный и, пожалуй, самый ответственный элемент. Сложность его в реализации, а значит и в предполагаемом зрительском «прочтении». Как выстроить из актеров хорошо «читаемую» группу? Как расположить их так, чтобы между ними «просвечивались» взаимоотношения? Что должны понять и вынести для себя зрители, «прочитав» мизансцену? Эти и другие сопутствующие вопросы требуют многих раздумий и творческих поисков.

Взаимосвязи между героями мизансцены материализуются в их пластике, позах и мимических выражениях - словом во всем, что определяется понятием «мизансцена тела».

«Говорящие аксессуары», «аксессуары-образы» - тоже значимый элемент мизансцены. В качестве аксессуаров могут выступать любые предметы. Но «говорящими», «образными» они могут стать в том случае, если будут наполнены информацией об отношениях лиц, занятых в данной мизансцене.

Прекрасным примером «говорящего аксессуара» являются (!) сапоги в хореографической миниатюре «Чумацкие радости, или восемь ног на одну пару сапог» в постановке П.П.Вирского. Миниатюра начинается и заканчивается мизансценой. В начале и в конце номера мизансцены разные.

…Открывается занавес. Зритель видит четырех исполнителей. Трое полулежат, один играет на сопелке. Перед ними стоят новые, сверкающие лаком сапоги. Чумаки с вожделением смотрят на покупку. Они вскладчину на последние гроши купили их. Сапоги – это мечта. И вот теперь любуются ими, не могут оторвать от них глаз. Каждый втайне надеется, что мечта достанется ему.

Вот первый, торопясь, сбрасывает лапты и надевает сапоги. Он благоговеет, глядя на свои обутые ноги. Пляшет и в то же время бережно старается сохранить чудом доставшуюся заветную обувь. Второй чумак, надев обновку, безмерно рад. Но сапоги ему малы, и радость сменяется чувством разочарования. Но даже и это не останавливает его. Он пляшет, несмотря на боль. Для третьего сапоги, наоборот, слишком большие. И хотя, то один сапог спадает с ноги, то другой, жадность его не знает предела. И когда товарищи в прямом смысле слова «вытаскивают» его сапог, он обиженно отходит в сторону. Четвертому сапоги – лишь повод для бахвальства. Его пляска размашиста и безудержна. Он так безмятежно топает, что подметки у сапог… отрываются.

Такого никто не ожидал. Все четверо застывают в мизансцене. На лицах досада и боль…

Мизансценическая ось делит сцену на левую и правую половины.

Если перегрузить одну половину сцены у зрителя возникает впечатление отталкивающего неравновесия - мизансценического флюса.

Если у композиции есть главная ось, делящая сцену на левую и правую половины, то производными точками будут центры каждой половины сцены. Однако они не равноценны. Поскольку глаз скользит по сцене слева - направо.

На языке простейшей мизансцены композиция в левой части площадки означает предварительность. Взгляд невольно смещается в пустое пространство правой части сцены. Композиция справа тяготеет к окончательности. Пространство левой стороны зрительно давит на расположенную справа композицию и делает ее значительнее, монументальнее.

Теперь поделим сценическую площадку на поперечные доли. Мы видим авансцену и три плана сцены по глубине. Сценические планы определяются обычно по кулисам.

Оптимальное расположение одного актера на сцене - авансцена по мизансценической оси, с таким расчетом, чтобы зрителю глядя ему в лицо, не пришлось задирать голову.

Авансцена - это участок сцены, выходящий в зрительный зал за линию занавеса. Передняя сцена используется как место для игры актеров перед занавесом в непосредственной близости от зрителей.

Авансцена имеет и ряд недостатков:

1. слишком сильное движение "на носу у зрителя" утомляет восприятие;

2. видны как на ладони все "белые нитки" трюков;

3. авансцена убивает иллюзию;

4. большие, сложные композиции на авансцене "не читаются" вовсе или воспринимаются по частям (впрочем, данный недостаток может превратиться в достоинство, если вы хотите раздробить действие).

Отсчет планов начинается с красной линии. Сначала идет нулевой план, за ним первый, второй и т. д. до задней стены сцены. Прежде границей, отделяющей один план от другого, служили кулисы и падуги, висящие на постоянных местах. Кулисы и падуги составляют ряд арок, подвешенных параллельно рампе. Пространство сцены, лежащее между этими арками, и определяло площадь каждого плана.

В современном театре это понятие сохранилось, но получило более широкое значение. Формально границей плана сцены считается линия софитных батарей. Это, пожалуй, единственный признак, по которому можно разделить сценическое пространство. Планшет сцены, оборудованный вращающимся кругом или подъемно-опускными площадками, потерял четкое обозначение параллельных участков, поэтому в некоторых театрах определяют планы весьма условно и по-разному.

Первый план - соответствует первой паре кулис. Иногда, когда говорят о Первом плане, подразумевают так же и авансцену, однако это не верно, поскольку авансцена создает иной пространственный и психологический эффект. Поэтому определим Первый план, как пространство от красной линии (линии движения основного занавеса) до первой пары кулис.

Многое из сказанного об авансцене относится и к Первому плану. На этом плане зритель выделяет каждого исполнителя поочередно. Однако первый план допускает большую свободу движения и больший объем композиции.

Второй план (средний) соответствует уровню второй пары кулис.

Мизансцена Второго плана дает нам возможность воспринимать человеческую фигуру целиком. "На втором плане особенно хороши выходы (или, как говорят в театре, выхода). Когда выходит персонаж, нам бросается в глаза лишь самое главное, как бы создается мгновенный эскиз. И вместе с тем не уничтожается тайна внешнего образа действующего лица". (Ю. Мочалов).

Второй план можно еще назвать "семейным планом" - именно здесь легче всего создается атмосфера жизни целой группы людей. На втором плане хорошо смотрятся танцы.

Недостатком Второго плана является то, что он уводит зрителя от психологии действующих лиц к внешнему образу их поведения.

Третий план (а так же 4, 5, 6 и т.д. в зависимости от глубины сценической площадки) - соответствует общему плану в кино. Здесь трудно разглядеть нюансы актерского исполнения, но зато глаз охватывает всю или большую часть сценического пространства.

Он хорош для монументальных композиций или эпизодов связанных с сильным движением. Человеческая фигура на дальнем плане читается как пятно, поэтому в расчет следует так же принимать цвето-колористическую композицию.

Крупные перемещения на первом плане утомляют восприятие зрителей и мешают просмотру общего мизансценического или хореографического построения. Поэтому для достижения компактности его визуального просмотра необходимо использовать «эффект удаления», более мелкие мизансцены расположить на втором плане, более крупные композиционные или хореографические построения – в глубине сцены.

Возможно построение мизансцены и в третьем измерении - по вертикали. Однако следует учитывать, что на авансцене и первом плане это нежелательно, поскольку мы закрываем пространство второго и третьего планов. На третьем плане возможности работы с вертикальной композицией практически не ограниченны.

В модерн и джаз танце активно используют уровни. Уровнем называется расположение тела танцора относительно земли. Основные виды уровней: стоя, сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. Кроме того, существуют так называемые акробатические уровни: шпагаты, "мост", стойка на руках, стойка на лопатках ("березка"), колесо.

5. Особенности восприятия. |