- •Хаин Виктор Ефимович, ломизе Михаил Григорьевич Геотектоника с основами геодинамики

- •От себя:

- •Оглавление

- •Часть I вводная глава 1 предмет, методы и основные этапы развития геотектоники

- •1.1. Предмет геотектоники и ее подразделения

- •1.2. Методы геотектоники

- •1.3. Основные этапы развития геотектоники

- •Глава 2 общие представления о тектоносфере

- •2.1. Источники сведений о составе и строении тектоносферы

- •2.2. Общие представления о составе и строении тектоносферы

- •Глава 3 концепция тектоники литосферных плит

- •Часть II современные тектонические процессы глава 4 современные тектонические движения, методы и результаты их изучения

- •4.1. Методы изучения вертикальных движений

- •4.2. Методы изучения горизонтальных движений

- •4.3. Изучение современного напряженного состояния земной коры и литосферы

- •Глава 5 рифтогенез

- •5.1. Глобальная система рифтовых зон

- •5.2. Континентальный рифтогенез

- •5.3. Океанский рифтогенез (спрединг)

- •5.4. Активный и пассивный рифтогенез

- •Глава 6 субдукция, обдукция и коллизия (тектонические процессы на конвергентных границах литосферных плит)

- •6.1. Субдукция: ее проявление, режимы и геологические последствия

- •6.1.1. Выражение зон субдукции в рельефе

- •6.1.2. Тектоническое положение и основные типы зон субдукции

- •6.1.3. Геофизическое выражение зон субдукции

- •6.1.4. Зоны Беньофа

- •6.1.5. Геологическое выражение зон субдукции

- •6.1.6. Кинематика субдукции

- •6.1.7. Тектонические режимы субдукции

- •6.1.8. Сегментация зон субдукции

- •6.2. Обдукция

- •6.3. Коллизия

- •Глава 7 внутриплитные тектонические процессы

- •7.1. Современные проявления внутриплитной тектонической и магматической активности

- •7.2. Основные типы внутриплитных дислокаций

- •7.3. Кольцевые структуры и их природа

- •Часть III строение и развитие главных структурных единиц литосферы глава 8 главные структурные единицы литосферы

- •Глава 9 методы изучения тектонических движений и деформаций геологического прошлого (палеотектоническии и неотектоническии анализы)

- •9.1. Анализ фаций и мощностей. Объемный метод

- •9.2. Анализ формаций. Литодинамические комплексы

- •9.3. Анализ перерывов и несогласий

- •9.4. Палеомагнитные методы

- •9.5. Структурно-геоморфологические методы (неотектонический анализ)

- •Глава 10 внутренние области океанов

- •10.1. Срединно-океанские хребты

- •10.2. Трансформные разломы

- •10.3. Абиссальные равнины

- •10.4. Внутриплитные возвышенности и хребты

- •10.5. Микроконтиненты

- •10.6. Возраст и происхождение океанов

- •Глава 11 области перехода континент/океан

- •11.1. Строение и развитие пассивных окраин

- •11.2. Активные окраины и их развитие

- •11.3. Трансформные окраины

- •Глава 12 складчатые пояса континентов

- •12.1. Общая характеристика складчатых поясов

- •12.2. Внутреннее строение складчатых поясов

- •12.3. Развитие складчатых поясов

- •Глава 13 континентальные платформы

- •13.1. Общая характеристика

- •13.2. Внутреннее строение фундамента древних платформ

- •3.3. Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла платформ

- •13.4. Стадии развития платформ

- •13.5. Осадочные формации плитного чехла и эволюция структурного плана платформ

- •13.6. Платформенный магматизм

- •Глава 14 области внутриконтинентального орогенеза

- •14.1. Общая характеристика

- •14.2. Магматизм внутриконтинентальных орогенов

- •14.3. Внутриконтинентальный орогенез — распределение во времени

- •Часть IV общие вопросы формирования и эволюции структуры земной коры глава 15 коровые складчато-разрывные дислокации: их происхождение и развитие

- •15.1. Кинематические и динамические условия образования складок

- •5.2. Геологические условия образования складок

- •15.2.1. Эндогенная складчатость

- •5.2.2. Экзогенная складчатость

- •15.3. Коровые разрывы

- •15.4. Тектонические покровы (шарьяжи)

- •15.5. Развитие тектонических деформаций во времени

- •Глава 16 принципы тектонического районирования и тектонические карты

- •16.1. Этапы развития тектонической картографии

- •16.2. Тектонические карты, задачи и методы их составления

- •16.3. Специальные тектонические карты

- •Глава 17 основные этапы и общие закономерности развития земной коры

- •17.1. Основные этапы развития земной коры.

- •17.2. Основные закономерности эволюции Земли и земной коры

- •Глава 18 основные источники энергии и глубинные механизмы тектонических процессов

- •18.1. Источники энергии глубинных геологических процессов

- •18.2. Реологические свойства коры и мантии, литосферы и астеносферы

- •18.3. Конвекция в мантии Земли

- •18.4. Современные представления о механизме тектонических движений и деформаций

- •Заключение

Глава 2 общие представления о тектоносфере

Как уже отмечалось в главе 1, в понятие тектоносферы включают литосферу и астеносферу, т.е. земную кору и верхнюю мантию (до некоторой глубины). В данной главе мы рассмотрим главные черты строения тектоносферы — основной арены тектонических процессов.

2.1. Источники сведений о составе и строении тектоносферы

Существуют две главные группы методов изучения состава и строения земной коры и верхней мантии — геологические и геофизические. К геологическим относятся прежде всего полевые наблюдения. Они дают возможность непосредственно познакомиться на суше с породами верхней мантии и в немногих районах (Канадский и Западно-Австралийский щиты, Итальянские Альпы — зона Ивреа и некоторые другие) и нижней континентальной коры. В океанах, где земная кора много тоньше, чем на континентах, вдоль разломов она нередко обнажается полностью и из-под нее выступают породы верхней мантии. Они здесь доступны для драгирования (взятия образцов драгами), а также для прямых наблюдений с подводных обитаемых аппаратов. На суше известны древние аналоги океанской коры и верхов мантии — это так называемые офиолиты, выступающие на поверхность во внутренних зонах большинства складчатых систем. По ним мы можем судить об океанской коре геологического прошлого и частично о верхней мантии.

Ценные данные о составе нижних горизонтов коры и особенно верхней мантии дает изучение ксенолитов в базальтах континентов и океанских островов, а также включений в алмазоносных кимберлитах, поступающих с глубин до 150 км. Именно в последних были обнаружены такие минералы сверхвысоких давлений, как сам алмаз, а также коэсит и ступоверит. Научные сведения о составе и особенно физическом состоянии континентальной коры на больших глубинах дало бурение Кольской сверхглубокой скважины, достигшей глубины 12 261 м. В настоящее время по примеру начатого в нашей стране сверхглубинного континентального бурения аналогичная скважина бурится в Германии и проектируется бурение в США, Японии и Франции.

Строение и состав океанской коры были освещены бурением более 800 скважин в Мировом океане с американских судов «Гломар Челленджер» и «Джойдес Резолюшн». В этих исследованиях принимали и принимают участие и ученые нашей страны. Кроме того, буровое судно подобного типа строится в Николаеве, его пробное плавание было намечено на 1994 г. Глубоководным бурением особенно подробно изучен осадочный чехол океанов; консолидированная часть коры вскрыта на ощутимую глубину лишь единичными скважинами и пока нигде не пройдена полностью; этo составляет задачу дальнейших исследований по проекту глубоководного бурения.

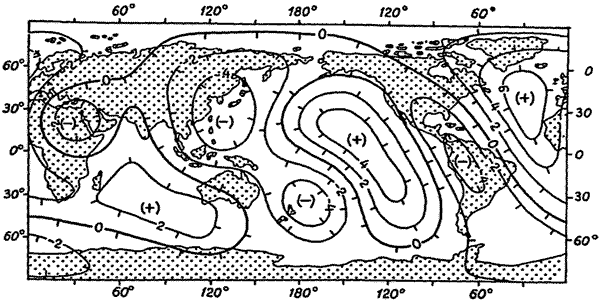

Р

ис.

2.1. Разрез мантии Земли вдоль линии

экватора, по данным сейсмической

томографии (Дж. Вудхауз, Л. Дзевонский,

1984). Аномалии скоростей сейсмических

волн — в процентах от «нормальных»

значении, нарастающих с глубиной. На

шкале верхние цифры для поперечных

волн, нижние — для продольных

Р

ис.

2.1. Разрез мантии Земли вдоль линии

экватора, по данным сейсмической

томографии (Дж. Вудхауз, Л. Дзевонский,

1984). Аномалии скоростей сейсмических

волн — в процентах от «нормальных»

значении, нарастающих с глубиной. На

шкале верхние цифры для поперечных

волн, нижние — для продольных

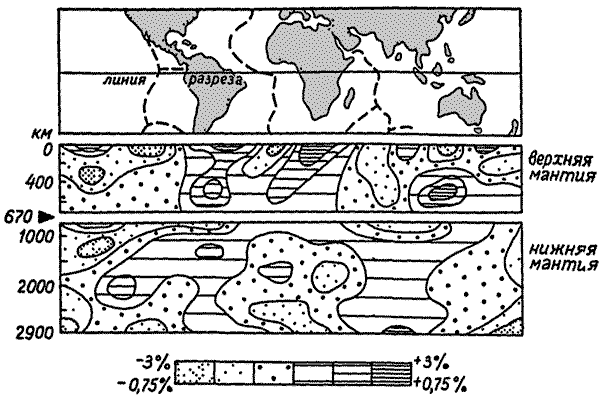

Р

ис.

2.2. Рельеф поверхности ядра Земли по

данным сейсмической томографии (А.

Морелли, А. Дзевонский, 1987). Изолинии

проведены через 2 км

ис.

2.2. Рельеф поверхности ядра Земли по

данным сейсмической томографии (А.

Морелли, А. Дзевонский, 1987). Изолинии

проведены через 2 км

Как уже отмечалось, очень большая роль в изучении тектоносферы принадлежит геофизическим и прежде всего сейсмическим методам. Строение осадочного чехла крупных впадин на континентах и во внутренних и окраинных морях чрезвычайно успешно освещается сейсмостратиграфией, причем для привязки отдельных горизонтов к стратиграфической шкале достаточно редкой сети опорных, параметрических скважин. Для расшифровки строения коры в целом широкое применение нашло глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ), разработанное в СССР Г.Л. Гамбурцевым и его сотрудниками и основанное на использовании корреляционного метода преломленных волн. В дальнейшем в США был разработан и там же и в Западной Европе успешно применен для изучения тонкой структуры коры складчатых сооружений и фундамента платформ метод отраженных волн. В установлении положения кровли астеносферы с сейсмикой конкурирует метод магнитотеллурических зондирований, предложенный в СССР А. Н.Тихоновым.

Настоящим прорывом в мантийные глубины можно считать новое направление — сейсмотомографию, — заключающееся в компьютерном анализе прохождения сквозь всю толщу мантии, вплоть до границы ядра, сейсмических волн от многих тысяч землетрясений. Это позволило выявить в мантии, на разных ее глубинах, области повышенных и пониженных скоростей распространения сейсмических волн, которым, очевидно, соответствуют области уплотнения и разуплотнения мантии, ее охлаждения и разогрева (рис. 2.1). Тем самым было получено первое объективное подтверждение проявления конвекции в мантии (см. гл. 18), были обнаружены также неровности поверхности ядра (рис. 2.2).

Таким образом, к настоящему времени в распоряжении исследователей имеется уже целый арсенал геологических и геофизических методов, позволяющих раскрыть строение и состав тектоносферы. Тем не менее следует признать, что наши знания о составе нижней части континентальной коры и верхней мантии континентов и океанов все еще недостаточны.