- •Хаин Виктор Ефимович, ломизе Михаил Григорьевич Геотектоника с основами геодинамики

- •От себя:

- •Оглавление

- •Часть I вводная глава 1 предмет, методы и основные этапы развития геотектоники

- •1.1. Предмет геотектоники и ее подразделения

- •1.2. Методы геотектоники

- •1.3. Основные этапы развития геотектоники

- •Глава 2 общие представления о тектоносфере

- •2.1. Источники сведений о составе и строении тектоносферы

- •2.2. Общие представления о составе и строении тектоносферы

- •Глава 3 концепция тектоники литосферных плит

- •Часть II современные тектонические процессы глава 4 современные тектонические движения, методы и результаты их изучения

- •4.1. Методы изучения вертикальных движений

- •4.2. Методы изучения горизонтальных движений

- •4.3. Изучение современного напряженного состояния земной коры и литосферы

- •Глава 5 рифтогенез

- •5.1. Глобальная система рифтовых зон

- •5.2. Континентальный рифтогенез

- •5.3. Океанский рифтогенез (спрединг)

- •5.4. Активный и пассивный рифтогенез

- •Глава 6 субдукция, обдукция и коллизия (тектонические процессы на конвергентных границах литосферных плит)

- •6.1. Субдукция: ее проявление, режимы и геологические последствия

- •6.1.1. Выражение зон субдукции в рельефе

- •6.1.2. Тектоническое положение и основные типы зон субдукции

- •6.1.3. Геофизическое выражение зон субдукции

- •6.1.4. Зоны Беньофа

- •6.1.5. Геологическое выражение зон субдукции

- •6.1.6. Кинематика субдукции

- •6.1.7. Тектонические режимы субдукции

- •6.1.8. Сегментация зон субдукции

- •6.2. Обдукция

- •6.3. Коллизия

- •Глава 7 внутриплитные тектонические процессы

- •7.1. Современные проявления внутриплитной тектонической и магматической активности

- •7.2. Основные типы внутриплитных дислокаций

- •7.3. Кольцевые структуры и их природа

- •Часть III строение и развитие главных структурных единиц литосферы глава 8 главные структурные единицы литосферы

- •Глава 9 методы изучения тектонических движений и деформаций геологического прошлого (палеотектоническии и неотектоническии анализы)

- •9.1. Анализ фаций и мощностей. Объемный метод

- •9.2. Анализ формаций. Литодинамические комплексы

- •9.3. Анализ перерывов и несогласий

- •9.4. Палеомагнитные методы

- •9.5. Структурно-геоморфологические методы (неотектонический анализ)

- •Глава 10 внутренние области океанов

- •10.1. Срединно-океанские хребты

- •10.2. Трансформные разломы

- •10.3. Абиссальные равнины

- •10.4. Внутриплитные возвышенности и хребты

- •10.5. Микроконтиненты

- •10.6. Возраст и происхождение океанов

- •Глава 11 области перехода континент/океан

- •11.1. Строение и развитие пассивных окраин

- •11.2. Активные окраины и их развитие

- •11.3. Трансформные окраины

- •Глава 12 складчатые пояса континентов

- •12.1. Общая характеристика складчатых поясов

- •12.2. Внутреннее строение складчатых поясов

- •12.3. Развитие складчатых поясов

- •Глава 13 континентальные платформы

- •13.1. Общая характеристика

- •13.2. Внутреннее строение фундамента древних платформ

- •3.3. Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла платформ

- •13.4. Стадии развития платформ

- •13.5. Осадочные формации плитного чехла и эволюция структурного плана платформ

- •13.6. Платформенный магматизм

- •Глава 14 области внутриконтинентального орогенеза

- •14.1. Общая характеристика

- •14.2. Магматизм внутриконтинентальных орогенов

- •14.3. Внутриконтинентальный орогенез — распределение во времени

- •Часть IV общие вопросы формирования и эволюции структуры земной коры глава 15 коровые складчато-разрывные дислокации: их происхождение и развитие

- •15.1. Кинематические и динамические условия образования складок

- •5.2. Геологические условия образования складок

- •15.2.1. Эндогенная складчатость

- •5.2.2. Экзогенная складчатость

- •15.3. Коровые разрывы

- •15.4. Тектонические покровы (шарьяжи)

- •15.5. Развитие тектонических деформаций во времени

- •Глава 16 принципы тектонического районирования и тектонические карты

- •16.1. Этапы развития тектонической картографии

- •16.2. Тектонические карты, задачи и методы их составления

- •16.3. Специальные тектонические карты

- •Глава 17 основные этапы и общие закономерности развития земной коры

- •17.1. Основные этапы развития земной коры.

- •17.2. Основные закономерности эволюции Земли и земной коры

- •Глава 18 основные источники энергии и глубинные механизмы тектонических процессов

- •18.1. Источники энергии глубинных геологических процессов

- •18.2. Реологические свойства коры и мантии, литосферы и астеносферы

- •18.3. Конвекция в мантии Земли

- •18.4. Современные представления о механизме тектонических движений и деформаций

- •Заключение

6.1.3. Геофизическое выражение зон субдукции

Методы сейсмики, сейсмологии, гравиметрии, магнитометрии, магнитотеллурического зондирования, геотермии, взаимно дополняя друг друга, дают непосредственную информацию о глубинном состоянии вещества и строении зон субдукции, которые удается проследить с их помощью вплоть до нижней мантии.

Многоканальное сейсмопрофилирование позволяет получить структурные профили зон субдукции до глубин в несколько десятков километров при высокой разрешающей способности. На таких профилях бывают различимы главный сместитель зоны субдукции, а также внутреннее строение литосферных плит по обе стороны от этого сместителя.

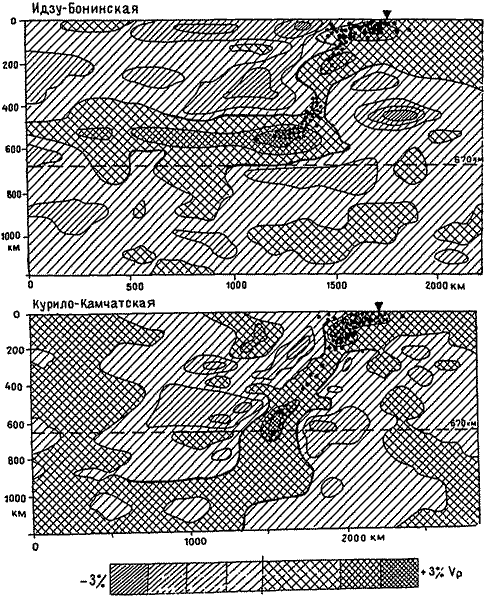

Р

ис

6.6. Прослеживание на глубину субдуцирующей

океанской литосферы посредством

сейсмической томографии. На профиле

через центральную часть Идзу-Бонинской

зоны субдукции океанская литосфера

ложится на поверхность нижней мантии.

На профиле через северную часть

Курило-Камчатской зоны субдукции

океанская литосфера пересекает кровлю

нижней мантии и погружается в нее. По

Р. Ван-дер-Хилсту и др. (1991).

Штриховками

показаны положительные и отрицательные

аномалии скоростей продольных волн

относительно «нормальных» для

соответствующих глубин. Линия на глубине

670 км — поверхность нижней мантии. Точки

— сейсмические очаги зон Беньофа,

треугольником обозначен глубоководный

желоб

ис

6.6. Прослеживание на глубину субдуцирующей

океанской литосферы посредством

сейсмической томографии. На профиле

через центральную часть Идзу-Бонинской

зоны субдукции океанская литосфера

ложится на поверхность нижней мантии.

На профиле через северную часть

Курило-Камчатской зоны субдукции

океанская литосфера пересекает кровлю

нижней мантии и погружается в нее. По

Р. Ван-дер-Хилсту и др. (1991).

Штриховками

показаны положительные и отрицательные

аномалии скоростей продольных волн

относительно «нормальных» для

соответствующих глубин. Линия на глубине

670 км — поверхность нижней мантии. Точки

— сейсмические очаги зон Беньофа,

треугольником обозначен глубоководный

желоб

Методами сейсмической томографии субдуцирующая литосфера прослеживается глубоко в мантию, поскольку эта литосфера отличается от окружающих пород более высокими упругими свойствами («сейсмической добротностью») и скоростными характеристиками. На профилях видно, как субдуцирующая плита пересекает главный астеносферный слой. В некоторых зонах, в том числе под Камчаткой, она и дальше следует наклонно, уходя в нижнюю мантию до глубины 1200 км (рис. 6.6). В других зонах, и частности в Идзу-Бонинской, дойдя до поверхности нижней мантии (где вязкость пород на глубине 670км возрастает в 10—12 раз), литосфера изгибается, а затем следует горизонтально над этой поверхностью. В целом методами сейсмической томографии удалось проследить субдуцировавшую часть океанских литосферных плит длиной до 1800 км, считая от глубоководного желоба. Исходя из средних скоростей субдукции, это результат конвергентного взаимодействия в течение последних приблизительно 25 млн. лет.

Исключительно важную информацию дают сейсмологические наблюдения очагов землетрясений, возникающих в верхней части субдукции (на глубине до нескольких сотен километров) и мощные наклонные сейсмофокальные зоны — так называемые зоны Беньофа (см. рис. 1,1).

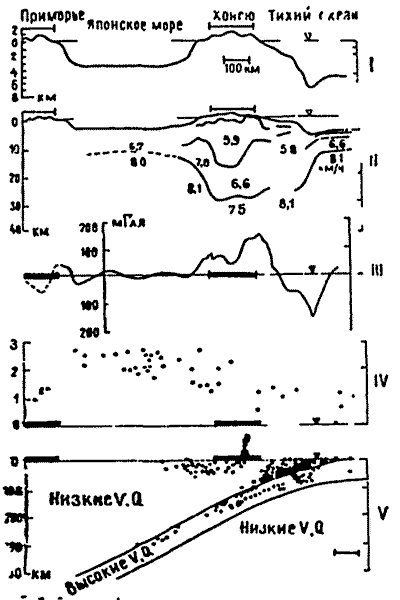

Конвергентное взаимодействие литосферы в зоне субдукции передает напряжения, которые нарушают изостатическое равновесие, поддерживают изгиб литосферных плит и соответствующий тектонический рельеф. Гравиметрия обнаруживает резкие аномалии силы тяжести, которые вытянуты вдоль зоны субдукции, а при ее пересечении меняются в закономерной последовательности (рис. 6.7). Перед глубоководным желобом в океане обычно прослеживается положительная аномалия до 60 мГл, приуроченная к краевому валу. Полагают, что она обусловлена упругим антиклинальным изгибом океанской литосферы у начала зоны субдукции. Далее следует интенсивная отрицательная аномалия (120—150, реже до 300 мГл), которая протягивается над глубоководным желобом будучи смещена на несколько километров в сторону его островодужного (или континентального) борта. Эта аномалия коррелируется с тектоническим рельефом литосферы, а также во многих случаях с наращиванием мощности осадочного комплекса. По другую сторону глубоководного желоба над висячим крылом зоны субдукции наблюдается высокая положительная аномалия (100—300 мГл). Сопоставление наблюденных значений силы тяжести с расчетными подтверждает, что этот гравитационный максимум может быть обусловлен наклонной субдукцией в астеносферу более плотных пород относительно холодной литосферы. В островодужных системах на продолжении гравитационного профиля обычно следуют небольшие положительные аномалии над бассейном краевого моря.

Р

ис.

6.7. Пересечение Японской зоны субдукции

(40° с. ш.), по С. Уеде (1981):

I — рельеф; II

— структура земной коры (скорости

продольных волн); III — гравитационные

аномалии в свободном воздухе (для моря)

и Буге (для суши); IV — тепловой поток; V

— сейсмические очаги (V — скорости

сейсмических волн, Q — механическая

добротность)

ис.

6.7. Пересечение Японской зоны субдукции

(40° с. ш.), по С. Уеде (1981):

I — рельеф; II

— структура земной коры (скорости

продольных волн); III — гравитационные

аномалии в свободном воздухе (для моря)

и Буге (для суши); IV — тепловой поток; V

— сейсмические очаги (V — скорости

сейсмических волн, Q — механическая

добротность)

Современная субдукция находит выражение и в данных магнитометрии. На картах линейных магнитных аномалий бассейнов марианского типа отчетливо различаются их тектонические границы рифтогенной и субдукционной природы. Если по отношению к первым линейные аномалии океанской коры согласны (параллельны им), то субдукционные границы секущие, они срезают системы аномалий под любым углом в зависимости от конвергентного взаимодействия литосферных плит.

При погружении океанской литосферы в глубоководный желоб интенсивность линейных аномалий нередко снижается в несколько раз, что предположительно объясняют размагничиванием пород в связи с напряжениями изгиба. В других случаях аномалии удается проследить до конвергентной границы и даже дальше. На рис. 6.12 приведена карта магнитного поля одного из отрезков Центральноамериканского желоба (16—17° с. ш.). Линейные аномалии океанской коры, имеющей здесь миоценовый возраст, вытянуты в направлении ЮВ—СЗ, пересекают ось глубоководного желоба, а дальше прослеживаются под висячим крылом зоны субдукции в полосе шириной около 25км. Уходящая на глубину океанская литосфера как бы просвечивает сквозь смятые в складки осадочные комплексы континентальной окраины. Еще дальше, где она погружается под мощную гранитогнейсовую кору, линейные аномалии теряются.

Геотермические наблюдения обнаруживают снижение теплового потока по мере погружения относительно холодной литосферы под островодужный (или континентальный) борт глубоководного желоба. Однако дальше, с приближением к поясу активных вулканов, тепловой поток резко возрастает. Как полагают, там выносится энергия, выделяющаяся на глубине в результате субдукционного трения, адиабатического сжатия и экзотермических минеральных превращений.

Таким образом, данные разных геофизических методов находятся в достаточно хорошем соответствии между собой, они послужили основой для модели литосферной субдукции, которая по мере пополнения этих данных проверялась и уточнялась.