- •Хаин Виктор Ефимович, ломизе Михаил Григорьевич Геотектоника с основами геодинамики

- •От себя:

- •Оглавление

- •Часть I вводная глава 1 предмет, методы и основные этапы развития геотектоники

- •1.1. Предмет геотектоники и ее подразделения

- •1.2. Методы геотектоники

- •1.3. Основные этапы развития геотектоники

- •Глава 2 общие представления о тектоносфере

- •2.1. Источники сведений о составе и строении тектоносферы

- •2.2. Общие представления о составе и строении тектоносферы

- •Глава 3 концепция тектоники литосферных плит

- •Часть II современные тектонические процессы глава 4 современные тектонические движения, методы и результаты их изучения

- •4.1. Методы изучения вертикальных движений

- •4.2. Методы изучения горизонтальных движений

- •4.3. Изучение современного напряженного состояния земной коры и литосферы

- •Глава 5 рифтогенез

- •5.1. Глобальная система рифтовых зон

- •5.2. Континентальный рифтогенез

- •5.3. Океанский рифтогенез (спрединг)

- •5.4. Активный и пассивный рифтогенез

- •Глава 6 субдукция, обдукция и коллизия (тектонические процессы на конвергентных границах литосферных плит)

- •6.1. Субдукция: ее проявление, режимы и геологические последствия

- •6.1.1. Выражение зон субдукции в рельефе

- •6.1.2. Тектоническое положение и основные типы зон субдукции

- •6.1.3. Геофизическое выражение зон субдукции

- •6.1.4. Зоны Беньофа

- •6.1.5. Геологическое выражение зон субдукции

- •6.1.6. Кинематика субдукции

- •6.1.7. Тектонические режимы субдукции

- •6.1.8. Сегментация зон субдукции

- •6.2. Обдукция

- •6.3. Коллизия

- •Глава 7 внутриплитные тектонические процессы

- •7.1. Современные проявления внутриплитной тектонической и магматической активности

- •7.2. Основные типы внутриплитных дислокаций

- •7.3. Кольцевые структуры и их природа

- •Часть III строение и развитие главных структурных единиц литосферы глава 8 главные структурные единицы литосферы

- •Глава 9 методы изучения тектонических движений и деформаций геологического прошлого (палеотектоническии и неотектоническии анализы)

- •9.1. Анализ фаций и мощностей. Объемный метод

- •9.2. Анализ формаций. Литодинамические комплексы

- •9.3. Анализ перерывов и несогласий

- •9.4. Палеомагнитные методы

- •9.5. Структурно-геоморфологические методы (неотектонический анализ)

- •Глава 10 внутренние области океанов

- •10.1. Срединно-океанские хребты

- •10.2. Трансформные разломы

- •10.3. Абиссальные равнины

- •10.4. Внутриплитные возвышенности и хребты

- •10.5. Микроконтиненты

- •10.6. Возраст и происхождение океанов

- •Глава 11 области перехода континент/океан

- •11.1. Строение и развитие пассивных окраин

- •11.2. Активные окраины и их развитие

- •11.3. Трансформные окраины

- •Глава 12 складчатые пояса континентов

- •12.1. Общая характеристика складчатых поясов

- •12.2. Внутреннее строение складчатых поясов

- •12.3. Развитие складчатых поясов

- •Глава 13 континентальные платформы

- •13.1. Общая характеристика

- •13.2. Внутреннее строение фундамента древних платформ

- •3.3. Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла платформ

- •13.4. Стадии развития платформ

- •13.5. Осадочные формации плитного чехла и эволюция структурного плана платформ

- •13.6. Платформенный магматизм

- •Глава 14 области внутриконтинентального орогенеза

- •14.1. Общая характеристика

- •14.2. Магматизм внутриконтинентальных орогенов

- •14.3. Внутриконтинентальный орогенез — распределение во времени

- •Часть IV общие вопросы формирования и эволюции структуры земной коры глава 15 коровые складчато-разрывные дислокации: их происхождение и развитие

- •15.1. Кинематические и динамические условия образования складок

- •5.2. Геологические условия образования складок

- •15.2.1. Эндогенная складчатость

- •5.2.2. Экзогенная складчатость

- •15.3. Коровые разрывы

- •15.4. Тектонические покровы (шарьяжи)

- •15.5. Развитие тектонических деформаций во времени

- •Глава 16 принципы тектонического районирования и тектонические карты

- •16.1. Этапы развития тектонической картографии

- •16.2. Тектонические карты, задачи и методы их составления

- •16.3. Специальные тектонические карты

- •Глава 17 основные этапы и общие закономерности развития земной коры

- •17.1. Основные этапы развития земной коры.

- •17.2. Основные закономерности эволюции Земли и земной коры

- •Глава 18 основные источники энергии и глубинные механизмы тектонических процессов

- •18.1. Источники энергии глубинных геологических процессов

- •18.2. Реологические свойства коры и мантии, литосферы и астеносферы

- •18.3. Конвекция в мантии Земли

- •18.4. Современные представления о механизме тектонических движений и деформаций

- •Заключение

Глава 6 субдукция, обдукция и коллизия (тектонические процессы на конвергентных границах литосферных плит)

Взаимодействие литосферных плит при встречном движении (т. е. на конвергентных границах) порождает сложные и многообразные тектонические процессы, проникающие глубоко в мантию. Они выражены такими мощными зонами тектономагматической активности, как островные дуги, континентальные окраины Андского типа и складчатые горные сооружения. Различают два главных вида конвергентного взаимодействия литосферных плит: субдукцию и коллизию. Субдукция развивается там, где на конвергентной границе сходятся континентальная и океанская литосферы или океанская с океанской. При их встречном движении более тяжелая литосферная плита (всегда океанская) уходит под другую, а затем погружается в мантию. Коллизия, т.е. столкновение литосферных плит, развивается там, где континентальная литосфера сходится с континентальной: их дальнейшее встречное движение затруднено, оно компенсируется деформацией литосферы, ее утолщением и «скучиванием» в складчатых горных сооружениях. Гораздо реже и на короткое время при конвергенции возникают условия для надвигания на край континентальной плиты фрагментов океанской литосферы: происходит ее обдукция. При общей протяженности современных конвергентных границ около 57 тыс. км 45 из них приходится на субдукционные, остальные 12 — на коллизионные. Обдукционное взаимодействие литосферных плит в наши дни нигде не установлено, хотя известны участки, где эпизод обдукции произошел в сравнительно недавнее геологическое время.

6.1. Субдукция: ее проявление, режимы и геологические последствия

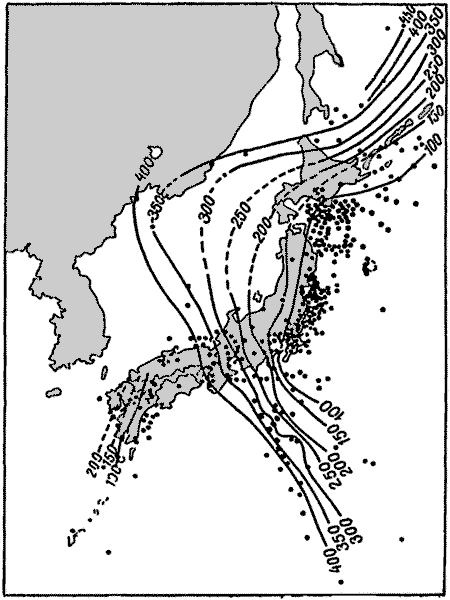

Рис.

6.1. Первое изображение сейсмофокальных

зон в районе Японских островов, по К.

Вадати (1935). Изолинии глубины очагов в

километрах

Рис.

6.1. Первое изображение сейсмофокальных

зон в районе Японских островов, по К.

Вадати (1935). Изолинии глубины очагов в

километрах

![]()

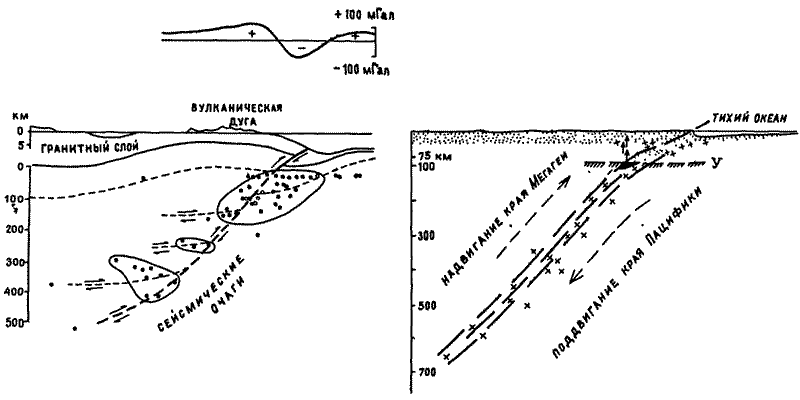

Рис.

6.2. Становление представлений о субдукции.

Слева схема Б. Гутенберга и Ч. Рихтера

(1939), справа схема Г. Штилле (1958); У —

уровень плавления коры

Рис.

6.2. Становление представлений о субдукции.

Слева схема Б. Гутенберга и Ч. Рихтера

(1939), справа схема Г. Штилле (1958); У —

уровень плавления коры

Еще в начале 30-х годов, обнаружив вдоль глубоководных желобов Индонезии резкие отрицательные аномалии, Ф. Венинг-Мейнес пришел к выводу, что в этих активных зонах происходит затягивание в мантию складок легкого корового вещества. Тогда же Ф. Лейк, исследуя форму и размещение островных дуг, объяснил их образование пересечением земной сферы наклонными сколами, по которым Азиатский континент надвигается в сторону Тихого океана. Вскоре К. Вадати впервые установил наклонную сейсмофокальную зону, уходящую от глубоководного желоба, под вулканические цепи Японских островов, что свидетельствовало в пользу предположений о связи островных дуг с крупными поддвигами (или надвигами) по периферии Тихого океана (рис. 6.1).

Эту идею поддержали как сейсмологи, продолжившие изучение сейсмофокальных зон (Б. Гутенберг, Ч. Рихтер, а впоследствии X. Беньоф), так и геологи, в их числе А.Н. Заварицкий. К такому же выводу пришел Дж. Умбгрове, связавший воедино накопленные в середине 40-х годов геолого-геофизические данные об островных дугах. Р. Ганн рассчитал возможность образования глубоководных желобов в результате скола и упругой деформации земной коры под действием горизонтального сжатия. К концу 60-х годов Г. Штилле высказал мысль, что образование глубоководных желобов, сопутствующих им отрицательных гравитационных аномалий и уходящих в мантию сейсмофокальных зон сопряжено с наклонным поддвиганием океанской земной коры; на определенной глубине она подвергается плавлению, порождая вулканические цепи, протянувшиеся параллельно желобу (рис. 6.2).

Эта схема была уже очень близка к современному представлению о субдукции как форме конвергентного взаимодействия литосферных плит. Оно сложилось в 60-х годах, когда была разработана модель литосферной субдукции. Сам термин «субдукция» (лат. sub — под, ductio — ведение) был заимствован из альпийской геологии: в начале 50-х годов А. Амштуц назвал субдукцией подвиг и затягивание на глубину одних сиалических комплексов Альп под другие. В своем новом значении термин «субдукция» был одобрен на II Пенроузской конференции и с тех пор широко используется для одного из основополагающих понятий тектоники литосферных плит. За последние десятилетия учение о субдукции превратилось в обширный раздел геотектоники.

Следует подчеркнуть, что понятие и термин «субдукция» были введены для обозначения сложного глубинного процесса, ранее неизвестного. Субдукцию нельзя свести ни к «поддвигу», ни к «надвигу» литосферных плит. Их сближение при субдукции складывается из векторов движения двух контактирующих плит, причем наблюдается разнообразное соотношение направления и величины этих векторов. Кроме того, в тех случаях, когда происходит быстрое гравитационное погружение одной из литосферных плит в астеносферу, их взаимодействие осложняется откатом конвергентной границы. Установлено, что субдукция развивается по-разному в зависимости от соотношения векторов движения плит, от возраста субдуцирующей литосферы и ряда других факторов.

Поскольку при субдукции одна из литосферных плит поглощается на глубине, нередко увлекая с собой осадочные формации желоба и даже породы висячего крыла, изучение процессов субдукции сопряжено с большими трудностями. Геологические наблюдения затрудняются и глубоководностью океана над субдукционными границами. Поэтому большую ценность представляют результаты первого детального картирования участков дна в желобах (Японском, Нанкай и Курило-Камчатском), которое проведено по франко-японской программе «Кайко» с применением погружаемых аппаратов. Несколько лет назад у берегов Барбадоса (островная дуга Малых Антил), а затем и на склоне желоба Нанкай при бурении с корабля «Джойдес Резолюшн» удалось пересечь сместитель зоны субдукции, находящийся в точке бурения на глубине нескольких сотен метров под поверхностью дна.

Современная субдукция выражается в подводном и наземном рельефе, тектонических движениях и структурах, вулканизме и условиях седиментации. Глубинное строение зон субдукции, ее сейсмические и геотермические проявления изучаются методами геофизики. Для расчетов кинематики субдукционного взаимодействия литосферных плит используются параметры их движения, определяемые относительно осей спрединга и в координатах горячих точек, а также решения фокального механизма непосредственно в верхней части зон Беньофа. В последние годы все большее значение приобретают прямые измерения относительного движения литосферных плит методами лазерных отражателей и радиоинтерферометрии.