- •А. Нахлик

- •12 Пользуюсь случаем принести глубокую благодарность за указанную работу сотрудникам лаборатории и дирекции Института текстильной промышленности.

- •235 Ткани новгорода

- •Пряжа и прядение

- •243 Ткани новгорода

- •245 Ткани новгорода

- •247 Ткани новгорода ,

- •251 Ткани новгорода

- •22 Эти ткани находятся в собрании гим в III отделе археологии.

- •27 A. W о j с I e с h о w s k I. Dvuosnovove tkaniny bia-lostockie. «Polska sztuka ludowa», 1950, № 7—12, str. 107.

- •255 Ткани новгорода

- •35 Ткани из Ополья, относящиеся к X—XII вв., исследуются нами в статье, которая готовится к печати.

- •259 Ткани новгорода

- •42 J. S. Turski I в. Wi eel а г е k. Barwinki roslin-ne I zwierzece. Warszawa, 1952; w. EndreiiJ. Hoj-n о 1. Analyse du colorauts pour textiles. Bulletin cieta № 213, str. 27.

- •43 Е. Trepka. Historia Kolorystyki. Warszawa, 1960, str. 35.

- •Классификация шерсти-новгородских тканей

- •26!} Ткани новгорода

- •270 А. Нахлик

- •273 Ткани новгорода

- •Новгородские текстильные находки и проблема ткацкого станка

- •69;;Этот, материал находится в отделе первобытной культуры гэ..

- •77 М. Н о f f m a n. En gruppevevestoler pa vestlan-det. Oslo, 1958, s. 27, fig. 14,

- •279 Ткани новгорода

- •281 Ткани новгорода

- •100 А. Л. Хорошкевич. Указ, соч., стр. 219; а. Р о р р е. Op. Cit., s. 48. .,. .

- •102 М. Malo wist. Op. Cit., str. 117.

- •Изменения в местном способе производства сукон

- •108 С точки зрения отношения нитей в раппорте к числу переплетений.

- •119 А. В. А р ц и х о в с к и и. Новгородские ремесла. Новгородский исторический сборник, вып. 6.

- •Список сокращений

251 Ткани новгорода

фрагменте, найденном при раскопках близ Доброселья (Московская обл.) 22.

Навиеание основы этой ткани протекало следующим образом: четыре шерстяные нити, четыре холщевые нити, х„ раппортов в частях рисунка, разделяющихся между собой группами, состоящими .из 18 шерстяных нитей. Уток располагается в следующем порядке: три шерстяные нити, три холщевые нити, х„ раппортов в частях рисунка, разделяющихся между собой 15 шерстяными нитями утка. Таким образом, получалась крупная квадратная клетка, которая могла быть заполнена мелкими клеточками, получавшимися переплетением нескольких пасм шерстяных и холщевых нитей утка и основы.

В этих фрагментах ткани, которые сейчас имеют ажурную структуру, обе системы нитей (шерстяные и холщевые) образовывали односложное полотняное переплетение. После распада растительного волокна появились ажурные просветы. В фрагментах «сплошных», выполненных шерстяными утком и основой, холщевые нитки не употреблялись.

Таким образом, русская ажурная ткань, двойная с рисунком, отличается от современной двуосновной ткани тем, что плоскости рисунка выполнены одинарной тканью (плоскости фона были двойными) и основа их набирается различно. В археологических тканях этого типа набор основы 4 : 4, а утка 3 : 3, тогда как двойные ткани XIX и XX вв. имеют набор основы 2 : 2, утка 1 : 1. В остальном же русские ткани эпохи раннего средневековья изготовлялись тем же способом, что и современные народные ткани.

Если мы сопоставим три вида тканей, т. е. простые ажурные, русские двойные ткани эпохи раннего средневековья и современные русские народные ткани, известные по этнографическим исследованиям, то мы заметим интересное явление. Перед нами — цикл развития определенной группы тканей: от одинарной «ажурной» ткани к двойной «ажурной» ткани раннего средневековья и от нее к современной русской двуосновнюй ткани. Первым этапом этого развития была, по всей вероятности, простая одинарная ажурная ткань. Правда, эта ткань имела одинарную структуру, но одинаковое сочетание основы и утка (основа 4 :4, уток 3: 3) при полотняном переплетении свидетельствует о том, что эта техника и техника

22 Эти ткани находятся в собрании гим в III отделе археологии.

двойных ажурных тканей имеют общее происхождение. Вытягивание в процессе тканья шерстяных или холщевых составных частей основы на правую сторону ткани и переплетение ее соответствующим утком было исходным пунктом для возникновения двойных русских тканей.

Русские двойные ткани, известные нам по раскопкам в Новгороде и в Средней России, были для того времени изделиями, свидетельствующими о высоком уровне технического и художественного мастерства. Об этом говорит широкое распространение этих тканей на Руси в эпоху средневековья, а также использование разнообразных рисунков.

Ажурные ткани до сих пор неизвестны в Прибалтике (за исключением Восточной Пруссии) . Они отсутствуют также в известной коллекции тканей из нукшинских курганов23. Ничего аналогичного не было отмечено в литовско-латышских раскопках, которые вела X. Ца-хак-Голубовичева 24. Такие ткани не были обнаружены в курганах Ленинградской области и при раскопках в Старой Ладоге. Чтобы осветить этот вопрос полнее, надо указать также, что ажурные ткани, изготовленные из шерстяной пряжи, были найдены при раскопках некоторых памятников, относящихся к эпохе раннего средневековья, на территории Латвийской ССР. Это тоже ажурные ткани, но в основу их положена другая система переплетения, а также другая композиция клеток. В отличие от ажурных тканей Новгорода, в основе этих тканей лежит не полотняное, а саржевое переплетение25. Надо отметить, что в Новгороде и центральных районах Руси ажурных тканей с саржевым переплетением не обнаружено.

Ткань с просветами, датируемая ранним средневековьем, была найдена также на территории Готланда. Но ажурные просветы расположены в ней нерегулярно и совершенно иначе, чем в тех тканях, о которых мы говорили выше. Эта ткань выткана из конопляной пряжи2&, а ажурные просветы, пЪ-видимому, появились благодаря тому, что в ткань включались шерстяные волокна. Археологи и этнографы отмечают такой способ и для других территорий. Ажурные ткани русского типа не известны по раскопкам Скандинавии и Польши.

23 Ткани хранятся в археологическом отделе ГИМ.

24 Z. I w о г s k i. Welny tkanin z wczesnohistorycz-nych Kurhanow LSRR. «Slavia Antiqua». Poznan, 1949— 1950, t. 2, str. 2.

25 А. Э. 3 a p и н я. Указ, соч., стр.'516.

26 W. Stokar. Op. cit., S. 114.

253

ТКАНИ НОВГОРОДА

Таким образам, ажурные ткани являлись изделиями оригинальной русской техники и на их основе были созданы позднее двойные русские ткани, известные современной этнографии. Кро.ме того, мы имеем, по-видимому, основания предполагать, что к этой группе тканей генетически восходят так называемые двуосновные ковры, отмеченные в этнографических материалах XVIII—XX вв. Мазурского поозерья северной части Белостоцкой области в

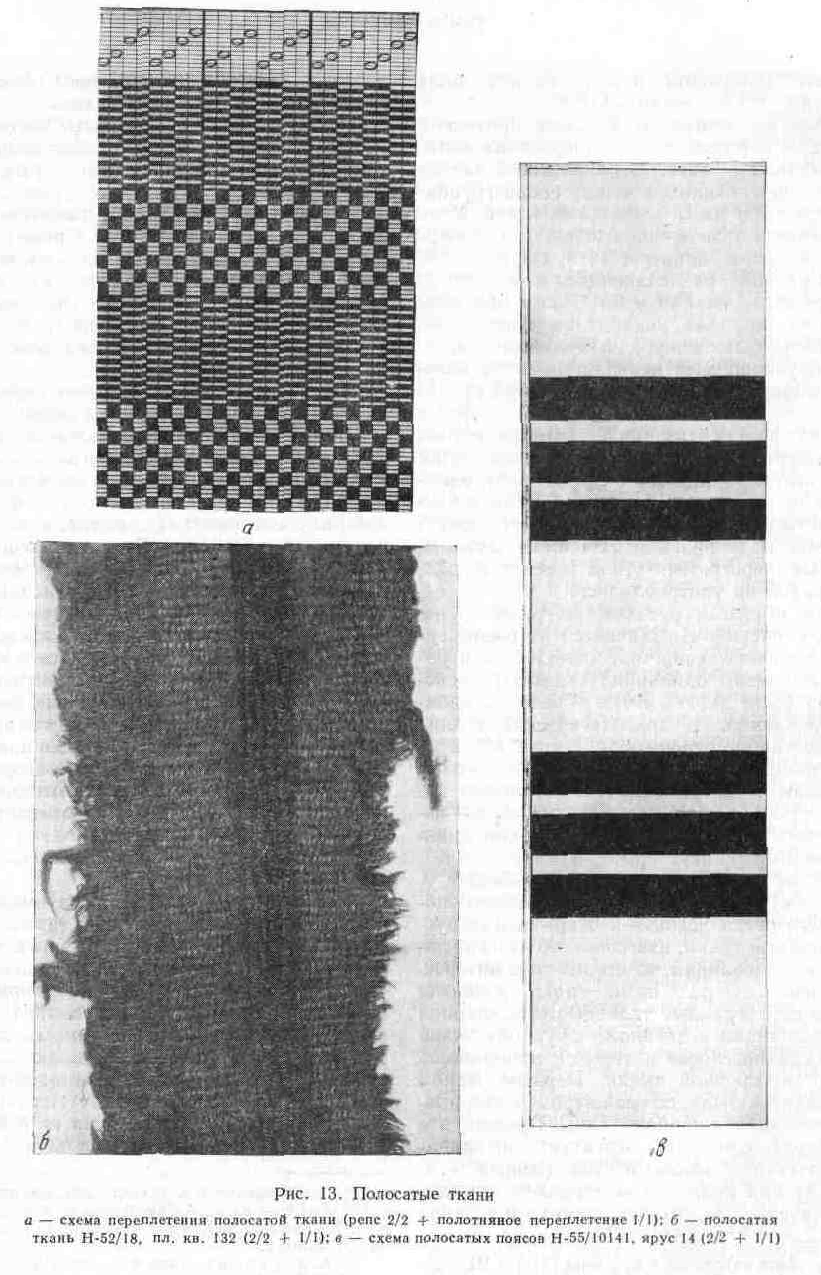

няется и частота утка. В репсовых полосках он бывает вдвое чаще, чем в полотняных полосках (в репсовой полосе 22 нити утка на 1 см, в полотняной — 8 нитей на 1 ом — Н-55/10141). Как правило, основа и уток этих тканей имеют разное скручивание. Переплетение их показывает, что здесь должны были употребляться четыре ниченки, .причем обе пары, помимо независимого хода ниче-нок в каждой паре, имели обоюдный общий ход

Польше и в Гродненской области ib Белоруссии 27.

Итак, русские ажурные ткани — это не только замечательная страница русского местного ткачества эпохи раннего средневековья, не имеющая <в своем роде прецедента в это время во всей Европе, но и пример замечательной традиции, длившейся восемь столетий.

Далее мы переходим к рассмотрению -следующей группы тканей, в основе которых также лежит .полотняное переплетение. Это полосатые ткани Н-55/10141, ярус 14; Н-57/4652, ярус 11; Н-58/пл. 18 и Н-52/11005, ярус 10, в которых расположение полосок, идущих вдоль утка, образуется переменой фактуры ткани (рис. 13, а, б): полоски ткани с полотняным переплетением чередуются с полосками ткани, имеющей репсовое переплетение 2/2 с утковым покрытием. С переменой вида переплетенияме-