- •А. Нахлик

- •12 Пользуюсь случаем принести глубокую благодарность за указанную работу сотрудникам лаборатории и дирекции Института текстильной промышленности.

- •235 Ткани новгорода

- •Пряжа и прядение

- •243 Ткани новгорода

- •245 Ткани новгорода

- •247 Ткани новгорода ,

- •251 Ткани новгорода

- •22 Эти ткани находятся в собрании гим в III отделе археологии.

- •27 A. W о j с I e с h о w s k I. Dvuosnovove tkaniny bia-lostockie. «Polska sztuka ludowa», 1950, № 7—12, str. 107.

- •255 Ткани новгорода

- •35 Ткани из Ополья, относящиеся к X—XII вв., исследуются нами в статье, которая готовится к печати.

- •259 Ткани новгорода

- •42 J. S. Turski I в. Wi eel а г е k. Barwinki roslin-ne I zwierzece. Warszawa, 1952; w. EndreiiJ. Hoj-n о 1. Analyse du colorauts pour textiles. Bulletin cieta № 213, str. 27.

- •43 Е. Trepka. Historia Kolorystyki. Warszawa, 1960, str. 35.

- •Классификация шерсти-новгородских тканей

- •26!} Ткани новгорода

- •270 А. Нахлик

- •273 Ткани новгорода

- •Новгородские текстильные находки и проблема ткацкого станка

- •69;;Этот, материал находится в отделе первобытной культуры гэ..

- •77 М. Н о f f m a n. En gruppevevestoler pa vestlan-det. Oslo, 1958, s. 27, fig. 14,

- •279 Ткани новгорода

- •281 Ткани новгорода

- •100 А. Л. Хорошкевич. Указ, соч., стр. 219; а. Р о р р е. Op. Cit., s. 48. .,. .

- •102 М. Malo wist. Op. Cit., str. 117.

- •Изменения в местном способе производства сукон

- •108 С точки зрения отношения нитей в раппорте к числу переплетений.

- •119 А. В. А р ц и х о в с к и и. Новгородские ремесла. Новгородский исторический сборник, вып. 6.

- •Список сокращений

245 Ткани новгорода

и эластичность, необходимые при образовании зева. Пряжа из битой шерсти неравномерная, мягкая, слабо скрученная, служила в качестве утка, к которому в процессе тканья не прикладывается столько силы, как к основе. Такое различие, хотя и наблюдается в импортных и в местных тканях, не соблюдалось строго. Например, в импортном материале ткани специального типа характеризуются наличием чесаной шерсти как в основе, так и -в утке. Аналогичную картину мы видим и в некоторых местных тканях. Гораздо реже встречаются ткани, уток и основа которых изготовлены из битой шерсти.

Во многих случаях трудно определить метод обработки шерсти перед прядением, и особенно трудно увидеть признаки, неопровержимо свидетельствующие о том, что шерсть чесали; поэтому трудно определить отношения этих двух групп пряжи между собой.

Способ обработки шерсти перед прядением 'оставляет след на изготовленной из нее нити; столь же важным фактором для ее структуры является способ прядения.

В археологическом материале Новгорода мы различаем два способа прядения: а) с помощью сучения ладонями без веретена; б) с помощью веретена. Третий способ прядения (с помощью прялки) можно предполагать лишь по отношению к тканям, импортированным в Новгород не ранее конца XIII в., так как прялка появляется в Западной Европе именно в это время. Однако различия, которые могли бы указывать на употребление веретена или прялки, в пряже неуловимы.

Относительно первого способа прядения на Руси в период раннего средневековья мы jmo-жем утверждать, что пряжа вязаных изделий изготавливалась таким же способом, как верчь или сучанина, известная по этнографическим исследованиям. Ее толщина, характер шерсти и хаотическое скручивание говорят о том, что она получалась чесанием и кручением ладонями отходов шерсти, полученных после просеивания, или остатков кудели.

При прядении с помощью веретена дело обстояло иначе. В эпоху средневековья было два способа прядения с помощью веретена: прядение с прялкой, широко известной по археологическим находкам, и без нее. Этот последний способ можно видеть на фреске в Софийском соборе в Киеве, на которой изображена пряха, одной рукой крутящая веретено, а другой держащая кудель (рис. 9). Надо упомянуть, что первый способ служил для пря-

дения чесаной и битой шерсти, а второй, по-видимому, исключительно для битой шерсти. Процесс прядения протекает следующим образом: пряха пальцами одной,руки вытягивает волокно из кудели, прикрепленной к прялке, а другой вращает веретено, скручивая тем самым нить. Когда нить достаточно скручена, она наматывается на веретено, а чтобы она не разматывалась, на конец веретена набрасывается петелька. Веретено приводится в

Рис. 9. Прядение шерсти без прялки и с прялкой

1 — фреска Софийского собора в Киеве, 2 — рисунок из Вели-славской библии

движение правой или левой рукой, смотря по тому, какое направление скручивания пряха хочет придать пряже. Полученная пряжа может поэтому иметь либо левое скручивание, либо правое. Конечно, прядение без прялки труднее, чем прядение с прялкой, так как пряха при этом одной рукой должна держать кудель шерсти.

Употребление тех или иных типов скручивания пряжи придавало ткани различные свойства. Так, в тканях с саржевым переплетением, в которых направление рядков противоположно направлению скручивания нити основы, усиливало диагональный рисуно-к ткани. Если же направление скручивания нити основы и направления рядков совпадают, полосатый рисунок выступает менее отчетливо, и ткань выглядит более гладкой.

При изготовлении валяных тканей необходимо, чтобы уток и основа имели различное направление скручивания. Это создает технические предпосылки, необходимые для валки.

246

А.

Н А X

Л И К

Таблица 3

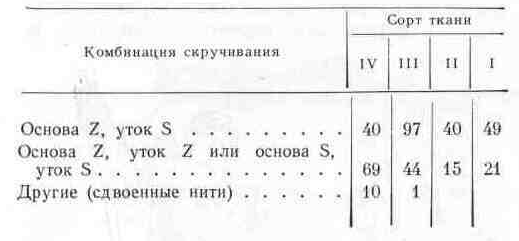

это. Значок IV обозначает ткани низшего сор та, III — среднего, II — первого, а I —высшего сорта.

Из этой таблицы видно, что в тканях низшего сорта скручивание, направленное в одну и ту же сторону и ib основе, и в утке, употреблялось чаще, чем разнонаправленное скручивание. Тем не менее и разнонаправленное скручивание встречается в этой группе довольно часто. Напротив, в тканях высшего сорта количество экземпляров, имеющих для основы и утка разнонаправленное скручивание, вдвое больше, чем тканей с однонаправленным скручиванием. Выводы из этих фактов будут сделаны в другом разделе.

В немногочисленных случаях, в особенности при производстве грубых тканей с полотняным переплетением, с очень отчетливой