- •А. Нахлик

- •12 Пользуюсь случаем принести глубокую благодарность за указанную работу сотрудникам лаборатории и дирекции Института текстильной промышленности.

- •235 Ткани новгорода

- •Пряжа и прядение

- •243 Ткани новгорода

- •245 Ткани новгорода

- •247 Ткани новгорода ,

- •251 Ткани новгорода

- •22 Эти ткани находятся в собрании гим в III отделе археологии.

- •27 A. W о j с I e с h о w s k I. Dvuosnovove tkaniny bia-lostockie. «Polska sztuka ludowa», 1950, № 7—12, str. 107.

- •255 Ткани новгорода

- •35 Ткани из Ополья, относящиеся к X—XII вв., исследуются нами в статье, которая готовится к печати.

- •259 Ткани новгорода

- •42 J. S. Turski I в. Wi eel а г е k. Barwinki roslin-ne I zwierzece. Warszawa, 1952; w. EndreiiJ. Hoj-n о 1. Analyse du colorauts pour textiles. Bulletin cieta № 213, str. 27.

- •43 Е. Trepka. Historia Kolorystyki. Warszawa, 1960, str. 35.

- •Классификация шерсти-новгородских тканей

- •26!} Ткани новгорода

- •270 А. Нахлик

- •273 Ткани новгорода

- •Новгородские текстильные находки и проблема ткацкого станка

- •69;;Этот, материал находится в отделе первобытной культуры гэ..

- •77 М. Н о f f m a n. En gruppevevestoler pa vestlan-det. Oslo, 1958, s. 27, fig. 14,

- •279 Ткани новгорода

- •281 Ткани новгорода

- •100 А. Л. Хорошкевич. Указ, соч., стр. 219; а. Р о р р е. Op. Cit., s. 48. .,. .

- •102 М. Malo wist. Op. Cit., str. 117.

- •Изменения в местном способе производства сукон

- •108 С точки зрения отношения нитей в раппорте к числу переплетений.

- •119 А. В. А р ц и х о в с к и и. Новгородские ремесла. Новгородский исторический сборник, вып. 6.

- •Список сокращений

69;;Этот, материал находится в отделе первобытной культуры гэ..

ках, видно дополнительное переплетение нитей, но, к сожалению, раппорт этого переплетения точно определить не удалось (рис. 19). Кромки такого рода, изготовленные на табличках, частое явление в тканях XII в. Можно назвать ряд аналогичных тканей. Такие ткани обнаружены в Corse litze70 —комплексе, датируемом III в. н. э. Очень любопытны также находки в Тегле71 (рис. 32), у которых видно начальную кромку ткани со свисающими нитями основы, еще не затканной утком. В Гданьске в пластах, относящихся к эпохе раннего средневековья, были также найдены фрагменты тканей с третьей кромкой, изготовленной на ткацких дощечках 72. Украшен-" ные металлическими колечками ткани, концы и соответственно начала которых вытканы на ткацких табличках,— частое явление в древней Руси и в восточной Прибалтике73. Особенно надо отметить уже упоминавшуюся ткань из Старой Ладоги, которая наряду с кромкой, вытканной в форме рубчика, имеет также третью кромку, выполненную на табличках. »

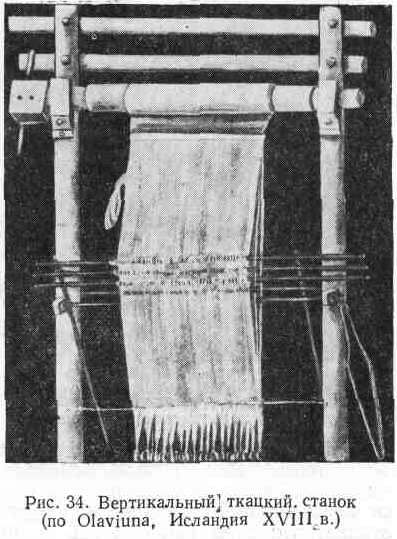

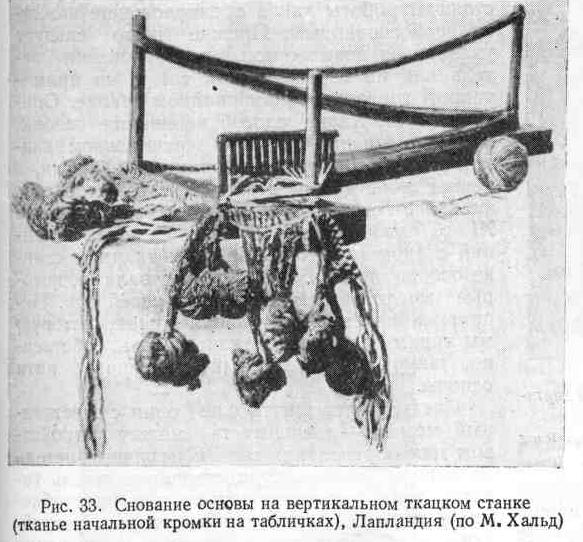

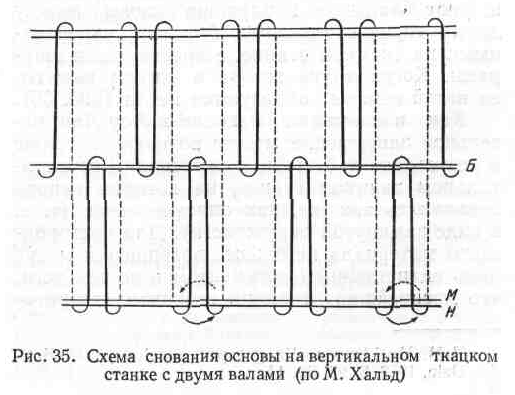

Третья, начальная, кромка, о которой идет речь, изготавливалась с помощью специального вспомогательного устройства следующим образом. На доске соответствующей длины вбивались колки, на которых сновалась узкая вспомогательная основа. Нити этой основы продевались через отверстия дощечек (ткань, найденная в Новгороде, ткалась на четырех таких дощечках). Вращение этих дощечек создавало ткацкий зев. В этот зев продевались нити настоящей основы таким образом, что вдоль всей кромки образовывалась узкая тесьма, из которой с одной стороны свисали нити основы. Затем эту тесьму прикрепляли к ткацкому навою на вертикальном ткацком станке. Кромки подобного типа хорошо видны на ткани, найденной в Тегле. Устройство для изготовления кромки изображено на рис. 33. В случае, о котором идет речь, вместо дощечек употреблялись узкие ткацкие берда. На рис. 35 ясно видно, что нити основы делятся на два слоя—парные и непарные — для облегчения работы при закладывании разделяющей доски (так называемый постоянный зев) и вязания петель полуниченок,

70 М. Hald. Op. cii, S. 141.

71 М. Н о f f m a n, R. Treatteberg. Tegletunnet Saertrykk ow «Staveger Museums Arbok», 1935, fag 1

72 I. К a m i ft s k a, A. N a h 1 i k. Op. cit., str 85—86

соч..

?, ?' ,•?; Ш H ° P e и Т- Я- 3 е й Д а- Указ, стр. 114—115.

•277

ТКАНИ. НОВГОРОДА

В заключение надо упомянуть две ткани (Н-58/2809, ярус 27 и Н-58/2843, ярус 20), которые оканчиваются характерными выступающими петлями, некогда скрученными в бахрому (рис. 18 и 25). Различные варианты тканей такого типа относительно часто встречаются на раскопках в Дании74. Бахромчатое завершение часто встречается в тканях из Люцина и Нукшинского могильника, хотя ни в том, ни в другом случае нельзя утверждать, что они оканчивались именно петлями, как ткани, известные по раскопкам в Лоу-Лан 75.

Анализ причин, побудивших ткачей заканчивать свои изделия таким образом, тщательно проделан М. Хальд76, которая установила, что петельное завершение получается в результате навивания основы на ткацком станке с двумя валами, когда ткань ткется в виде замкнутой окружности. На рис. 35 показано, как навивается основа на вертикальном

74 М. Hald. Op. cit., S. 170.

75 V. S i 1 v a n. Woolen Textiles of the Lou-Lan People. Reports from the Scientific Expeditions to the North-Western Provinces of China, XV, 1941, fig. 23, 30, 31.

76 М. Н a 1 d. Op. cit., S. 167.

ткацком станке и как возникают петли, когда материал готов и снимается со станка. Правда, новгородские ткани отличаются тем, что петли еще и скручиваются, и, кроме того, сквозь их концы протягивается специальный шнур, но причины возникновения петель и техника их изготовления в обоих случаях были одинаковы. На том же рисунке видно, каким образом навивалась основа. Нить основы, зацепившись за шнур Б, перекручивает-

278

А.

Н А X

Л И К

,

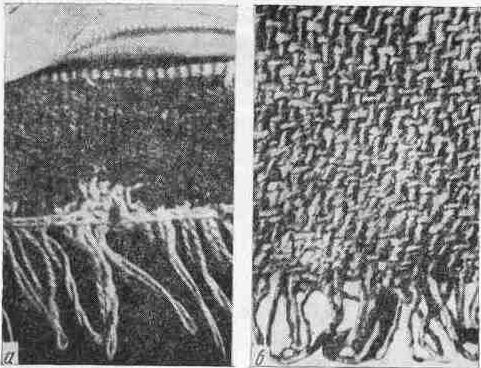

Рис. 36. Начальный край ткани, изготовленной на верти- j кальном ткацком станке

а — ткань из Thorsbjerg (по М. Гофману); б — ткань из Rang Valderes, Oppland (по М. Хальд)

ся через нижний и верхний вал вертикального станка, вторично зацепляется за шнур Б и снова, обегая валы, возвращается к шнуру Б. Так делалось до тех пор, пока основа не навивалась по всей ширине ткацкого станка. После того, как ткань готова и шнур В вытащен, ее можно снимать со станка, не повредив петель на концах. Такие петли не образуются, если ткач начинает ткать одновременно и вверх и вниз от шнура Б.

Интересны причины возникновения петель при тканье килимов на вертикальных народных ткацких станках в Норвегии, о чем пишет М. Гофман77. В этом случае петли возникают благодаря навиванию основы между двумя горизонтальными брусами, укрепленными на ткацком станке, с протянутыми шнурами. Когда ткань готова и шнуры вынуты, из нитей основы образуются петли (рис. 36).

Как показывают находки в Лоу-Лан, петельное завершение может возникнуть также в результате работы на примитивном горизонтальном ткацком станке, на котором основа навивалась так же, как описано выше (т. е. в виде замкнутой окружности). Для новгородского материала петельные завершения могут быть единственным аргументом в пользу того, что древнейший ткацкий станок на террито-