- •Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия (практические навыки)

- •Оглавление

- •Предисловие редактора

- •Практические навыки по травматологии и ортопедии

- •Клиника и диагностика

- •Практические навыки по военно-полевой хирургии

- •Блокада места перелома.

- •Футлярные блокады.

- •Футлярная блокада плеча.

- •Футлярная блокада бедра.

- •Футлярная блокада голени.

- •Блокада поперечного сечения.

- •Проводниковая блокада бедренного нерва.

- •Проводниковая блокада седалищного нерва.

- •Проводниковая блокада большеберцового нерва.

- •Проводниковая блокада малоберцового нерва.

- •Внутритазовая блокада.

- •Блокады межреберных нервов. Межреберная новокаиновая блокада.

- •Паравертебральная новокаиновая блокада.

- •Шейная вагосимпатическая новокаиновая блокада.

- •Поясничная (паранефральная) новокаиновая блокада.

- •Осложнения при выполнении новокаиновых блокад.

- •Максимальное сгибание конечности в суставе.

- •Наложение кровоостанавливающего жгута.

- •Наложение жгута-закрутки из подручных средств.

- •Способы временной остановки наружного кровотечения при оказании первой врачебной помощи. Тампонада раны.

- •Наложение зажима на сосуд в ране.

- •Прошивание сосуда на протяжении.

- •Первичная медицинская карточка (форма 100).

- •Экстренная специфическая профилактика столбняка.

- •Первичная хирургическая обработка огнестрельной раны

- •Определение степени кровопотери

- •Транспортная иммобилизация.

- •Иммобилизация при переломах плечевой кости.

- •Иммобилизация при переломах костей предплечья.

- •Иммобилизация при повреждении лучезапястного сустава, переломах костей кисти.

- •Иммобилизация при переломе и вывихе бедра, повреждении тазобедренного и коленного суставов.

- •И ммобилизации при переломах костей голени.

- •Иммобилизация при переломах костей таза.

Экстренная специфическая профилактика столбняка.

Экстренную профилактику столбняка проводят активно-пассивным методом в следующих случаях:

при травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек;

при огнестрельных ранениях

при обморожениях и ожогах II, III и IV степеней;

при гангрене или некрозе тканей любого типа, абсцессах;

при укусах животными;

при проникающих повреждениях желудочно-кишечного тракта.

Для экстренной профилактики столбняка применяют СА - столбнячный анатоксин (возможно использование и АДС-М), противостолбнячный человеческий иммуноглобулин (ПСЧИ); при отсутствии ПСЧИ используют противостолбнячную сыворотку, лошадиную, очищенную, концентрированную, жидкую (ПСС).

СА вводят подкожно в подлопаточную область в дозе 1,0 мл. ПСЧИ вводят в дозе 250 ME внутримышечно в верхненаружный квадрант ягодицы. ПСС вводят подкожно в дозе 3000 ME. Перед введением ПСС для выявления чувствительности к чужеродному белку в обязательном порядке ставят внутрикожную пробу с разведенной в соотношении 1:100 сывороткой, которая находится в коробке с препаратом (ампула маркирована красным цветом), в соответствии с прилагаемой инструкцией. После этого содержимое ампулы с 3000 МЕ неразведенной сыворотки делят пополам и вводят частями с интервалом в 10-15 мин.

В военно-полевых условиях допустимо единовременное введение 3000 МЕ ПСС, после проведения пробы с разведенной 1:100 сыворотки.

* *

*

Первичная хирургическая обработка огнестрельной раны

ПХО раны – первое после ранения оперативное вмешательство выполняемое по поводу ранения и направленное на создание благоприятных условий для заживления. Включает четыре этапа.

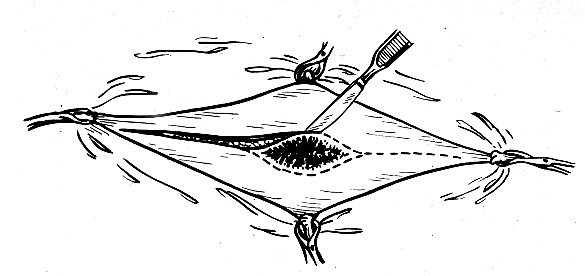

Первый этап – рассечение раны – производится скальпелем через входное (выходное) отверстие раневого канала в виде линейного разреза достаточной длины для последующей работы на поврежденной области.

Рис. 63. Рассечение раны.

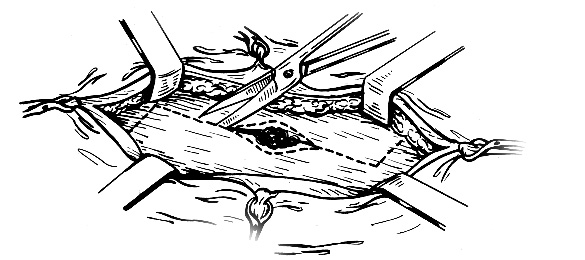

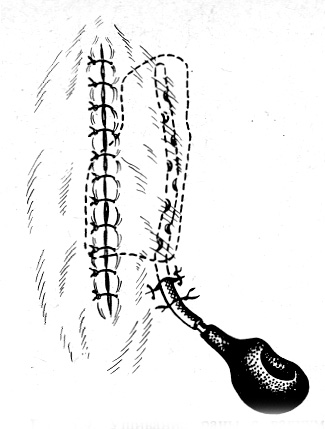

Направление разреза соответствует топографо-анатомическим принципам (вдоль сосудов, нервов, кожных линий Лангера и т. д.). Послойно рассекаются кожа, подкожная клетчатка и фасция. На конечностях фасция рассекается и за пределами операционной раны на протяжении всего сегмента в проксимальном и дистальном направлениях Z - образно для декомпрессии фасциальных футляров (широкая фасциотомия). Ориентируясь на направление раневого канала, рассекаются мышцы вдоль хода их волокон. В случаях, когда масштабы повреждения мышц превышают длину кожного разреза, последний расширяется до границ поврежденных мышечных тканей.

Рис. 64. Широкая фасциотомия.

Далее производится удаление инородных тел: ранящих снарядов или их элементов, вторичных осколков, обрывков одежды, свободно лежащих костных осколков, а также кровяных сгустков, кусков мертвых тканей, составляющих содержимое раневого канала. Для этого эффективно промывание раны растворами антисептиков пульсирующей струей. Отдельные инородные тела располагаются глубоко в тканях и для их удаления требуются специальные доступы и методы, использование которых возможно только на этапе оказания специализированной помощи.

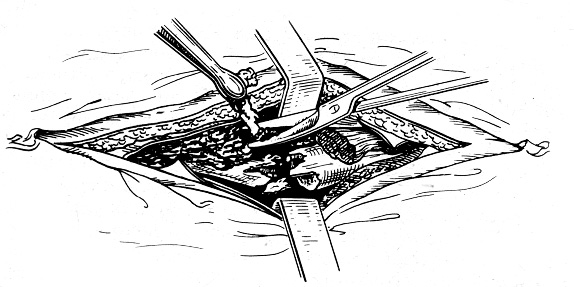

Второй этап – иссечение нежизнеспособных тканей, то есть иссечение зоны первичного некроза, а так же тканей имеющих сомнительную жизнеспособность. Критериями сохраненной жизнеспособности тканей являются: яркий цвет, хорошая кровоточивость, для мышц – сократимость в ответ на раздражение пинцетом. Иссечение нежизнеспособных тканей осуществляется послойно с учетом различной реакции тканей на повреждение. Кожа является наиболее устойчивой к повреждению, поэтому иссекается скальпелем экономно. Следует избегать выкраивания больших круглых отверстий («пятаков») вокруг входного (выходного) отверстия раневого канала. Подкожная клетчатка менее устойчива к повреждению и поэтому иссекается ножницами до отчетливых признаков жизнеспособности. Фасция плохо кровоснабжается, но устойчива к повреждению, поэтому иссекаются только те ее участки, которые утратили связь с подлежащими тканями. Мышцы являются той тканью, где в полной мере развертывается раневой процесс и в которой прогрессирует либо регрессирует вторичный некроз.

Рис. 65. Иссечение нежиснеспособных тканей.

Третий этап – восстановление анатомо-физиологических взаимоотношений, операции на поврежденных органах и тканях: черепе и головном мозге, позвоночнике и спинном мозге, на органах груди и живота, на костях и органах таза, на магистральных сосудах, костях, переферических нервах, сухожилиях и т.п..

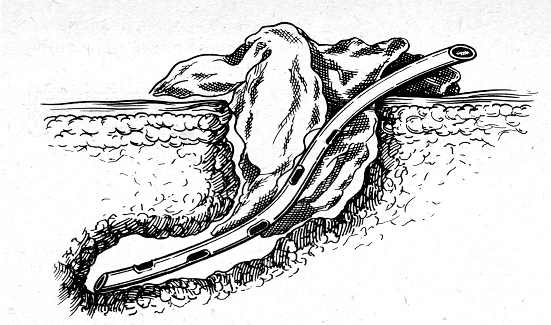

Четвертый этап – дренирование раны, которое должно быть направлено на создание оптимальных условий для оттока раневого отделяемого.

Рис. 66. Дренирование раны.

Дренирование осуществляется путем установки трубок в образовавшуюся после хирургической обработки рану и выведения их через контрапертуры в наиболее низко расположенных по отношению к поврежденной области местах. При сложном раневом канале каждый его карман должен дренироваться отдельной трубкой. Возможны три варианта дренирования огнестрельной раны. Самый простой – пассивное дренирование через толстую однопросветную трубку (трубки). Более сложный – пассивное дренирование через двухпросветную трубку: по малому каналу осуществляется капельное постоянное орошение трубки, что обеспечивает ее постоянное функционирование. Оба эти метода используются при лечении неушитых ран и являются методом выбора на этапах оказания квалифицированной хирургической помощи. Третий способ – приточно-отливное дренирование – используется при ушитой наглухо ране, то есть на этапе оказания специализированной хирургической помощи. Суть метода состоит в установке в рану входной полихлорвиниловой трубки меньшего диаметра (5 – 6 мм) и выходной (одной либо нескольких) силиконовой или полихлорвиниловой трубки большего диаметра (10 мм). В ране трубки устанавливаются таким образом, чтобы жидкость через входную трубку омывала раневую полость, а через выходную трубку свободно оттекала. Наилучший эффект достигается при активном приточно-отливном дренировании, когда выходная трубка соединяется с аспиратороми в ней создается слабое отрицательное давление в 30 – 50 см вод. ст..

Рис. 67. Аспирационное дренирование.

Повторная хирургическая обработка раны второе и последующие оперативные вмешательства, производимые в связи с неполным выполнением пхо, оставлением в ране инородных тел, а так же развитием ранних осложнений раневого процесса до возникновения признаков раневой инфекции.

Вторичная хирургическая обработка раны – оперативное вмешательство, направленное на лечение развившихся в ране инфекционных осложнений. Вторичная хирургическая обработка раны может быть первой операцией у раненого, если осложнения развились в ранее необработанной ране, или второй – в случаях, когда по поводу ранения уже выполнялась первичная хирургическая обработка. Объем вторичной хирургической обработки зависит от характера и степени выраженности развившихся в ране осложнений. Если вторичная хирургическая обработка раны выполняется как первое вмешательство, она осуществляется в такой же последовательности, с теми же этапами, что и первичная хирургическая обработка. Различия заключаются в расширении отдельных этапов операции, связанных с характером и масштабами повреждения тканей, формированием гнойных полостей, затеков и др..

В случаях, когда вторичная хирургическая обработка выполняется как повторное вмешательство, целенаправленное воздействие реализуется на отдельных этапах операции. В случаях развития гнойной инфекции основным элементом вторичной хирургической обработки раны является вскрытие абсцесса, флегмоны, затека и их полноценное дренирование. Техника операции зависит от локализации гнойной инфекции, а принципом является сохранение естественных защитных барьеров. Наиболее обширной и сложной является вторичная хирургическая обработка раны при анаэробной инфекции. Рассекается, как правило, весь сегмент конечности или область тела, иссекаются большие объемы пораженных мышц, осуществляется широкая фасциотомия всех мышечных футляров. Раны хорошо дренируют и заполняют салфетками с перекисью водорода. Налаживают региональное внутриартериальное введение антибиотиков и препаратов, улучшающих кровообращение. Выполняются околораневые противовоспалительные блокады. Параллельно осуществляется интенсивная общая и специфическая терапия. При неэффективности вторичной хирургической обработки необходимо своевременно ставить показания к ампутации конечности.

* *

*