- •Периоды истории византийского искусства и их характеристика[править]

- •Константинополь)|храма Святой Софии]] в Константинополе и равеннских мозаик (VI-VII века)

- •VI век усовершенствовал эту схему. Мозаики Арианского баптистерия в Равенне

- •Золотой фон, ноги в бок , но они фронтально. Складки сделаны контуром -Это ранневизантийское искусство. Индивидуализации нет. Орнамент и контур – бесплотность.

- •Нижний уровень апсиды

- •034, 035. Боковые нефы базилики св. Дмитрия.

- •Период иконоборчества.

Период иконоборчества.

В Ветхом Завете существует запрет « не сотвори себе кумира» . Любое изображение Бога ограничивает его. В виде слова только существовало. Но в один момент в Христианстве появилось изображение Бога- человека. У человека потребность выразить ,то что видит и иконописание Боговоплощения вошло в жизнь.

Причины появления иконоборчества:

К началу 8 века политическая причина. Была большая Византийская империя , как вдруг в 7 веке появилось множество кочевых племен, завоевавших восточные земли. Византийский император не мог смириться с потерями и пытался с восточными землями всячески договориться, а там совсем другое искусство, человека-Бога не изображали и очень строго к этому относились. И тогда византийский император ,дабы им угодить, решил ,что отныне любое изображение Бога-человека под запретом и иконы больше не пишем. А все что есть принадлежит сжиганию вместе с непокорными монахами.

Злоупотребление иконами среди населения Византии. Иконоборцами стали император и придворные, защитники – монашество. Иконоборцы видели в иконах нотки язычества( преклонение вещи, использование для украшения)

Все это создало условия. В 726 году сбила статую на входных воротах в Константинопль . Стали убивать иконозащитников.

Император Лев Исавр переизбрал патриарха, который встал на его сторону.

Следующий император Константин (по прозвищу Компронин-«навозный») начал страшные гонения. Созвал иконоборческий Собор, кто не поддерживал –мертв. До 780 годов , Компронин умер и взошел новый император- молодой и иконопочитательный. Пока молод правила его мать-Феодора до 787 г ,вернула иконопочитание . Принята разница между словами «поклонение»( к Богу) и «почетательное поклонение» ( к иконе ,мощам) Но когда везли этот приказ к Западному императору ,слова перепутали, и он не принял.

Потом опять иконоборец император. В итоге живопись в храмах сбита, украли пейзажами ,птицами. Узнать живопись 8-9 веков можно только в Турции в пещерных храмах, куда бежали монахи ,кое-что осталось в Италии. Она упрощенная, выразительная.

Послеиконоборческий

и классический период. Когда

использование фигуративного искусства

для религиозных целей вновь получило

официальную поддержку, оно не обрушило

на зрителя все свое богатство, но

возрождалось постепенно. Первыми

изображениями, допущенными на церковные

стены, были одиночные фигуры, которые

некоторое время оставались единственными

фигуративными элементами послеиконоборческого

декора. Богоматерь в апсиде, Христос и

ангелы в куполе, апостолы, пророки и

святые в наосе и несколько почти

неизобразительных символов вроде

Этимасии были основными элементами

программ IX в. Сюжетные композиции, за

исключением купольного "Вознесения"

и, вероятно, "Сошествия Святого Духа",

все еще были исключены. Конечно, в этом

значительную роль сыграло художественное

наследие иконоборческой эпохи. Однако

свою лепту внес и теоретический подход

к образам, развитый во время споров об

иконопочитании. Собственно, сами эти

споры и были ориентированы на проблему

"портрета", то есть на вопрос о

допустимости изображений Христа и

других священных персонажей. После того

как победа осталась за изображениями,

случилось то, что часто бывает в истории

споров: на первых порах победители

помнили лишь о парадигмальных моментах.

Для начала духовенство и художники

довольствовались восстановлением самых

почитаемых изображений, которые вновь

обретали свои законные места. Так, фигура

Богоматери снова заменяла крест,

изображенный в главной апсиде. Надпись,

подобная надписи "установил Навкратий

божественные образы" в алтаре церкви

Успения в Никее, кажется отзвуком триумфа

победивших Иконопочитателей. Комплекс

мозаик, сопровождающий эту надпись, –

изображения четырех архангелов и

Этимасии – прост и небогат, но он вместе

с фигурой Богоматери воплощает изощренную

богословскую программу. В ней делается

акцент на учении о Троице и на связи

этого учения с Воплощением и с той ролью,

которую в нем сыграла Богоматерь. Наос

должен был добавить к этому идею

Вседержителя, образ которого объединяет

три Лица Троицы. Эта величественная и

простая схема типична для раннего этапа

развития новой иконографии. Еще более

архаичная схема частично сохранилась

в храме Св.

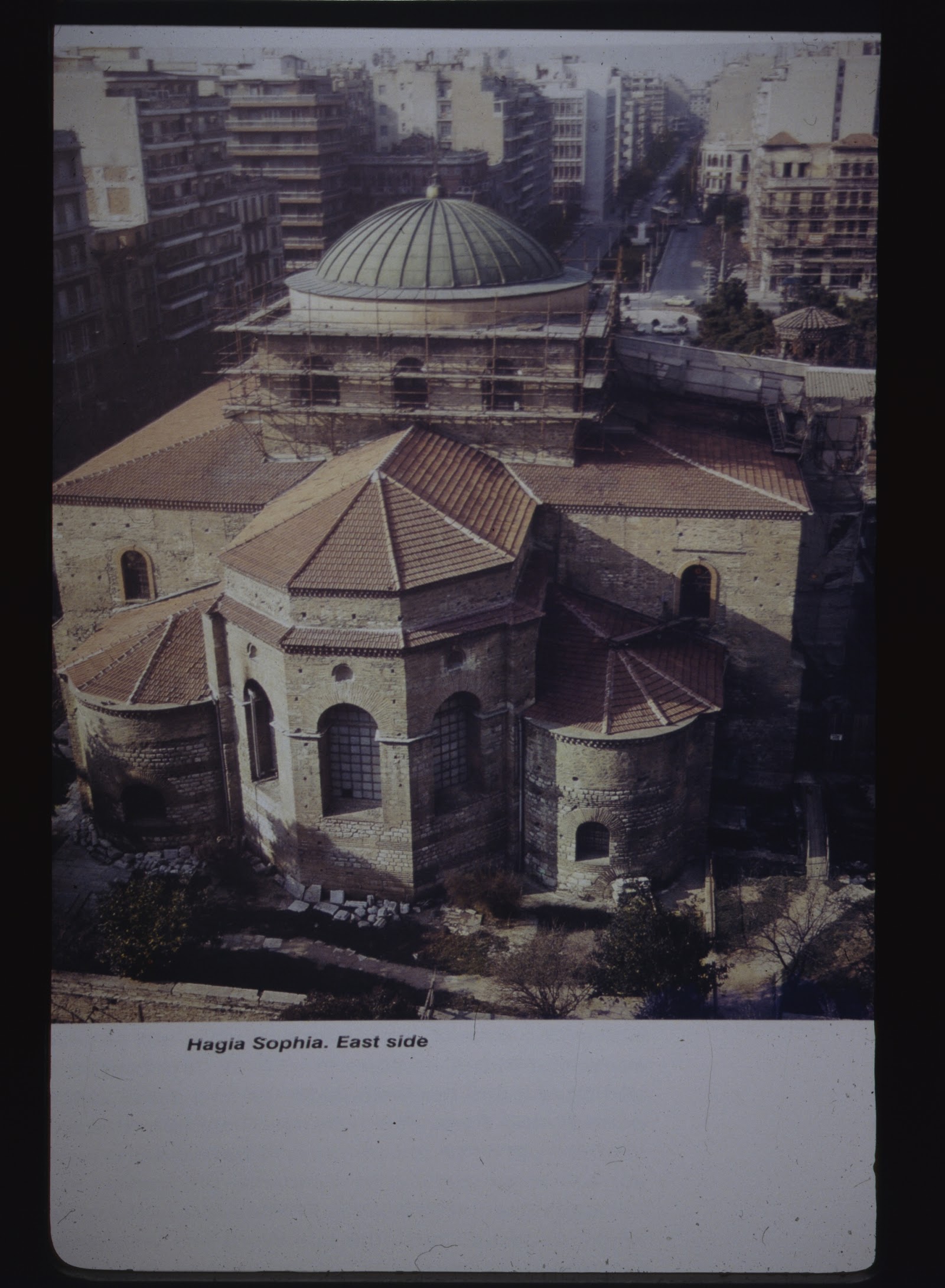

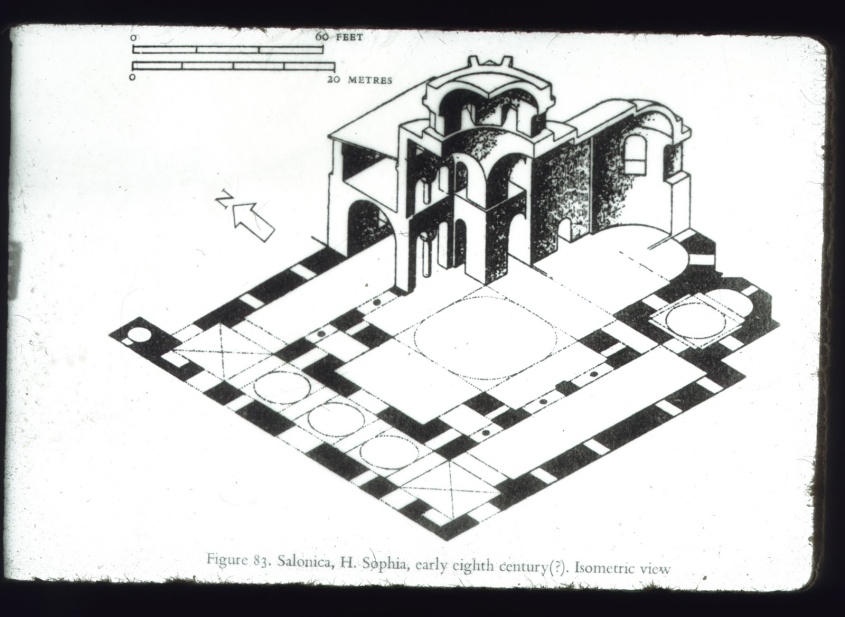

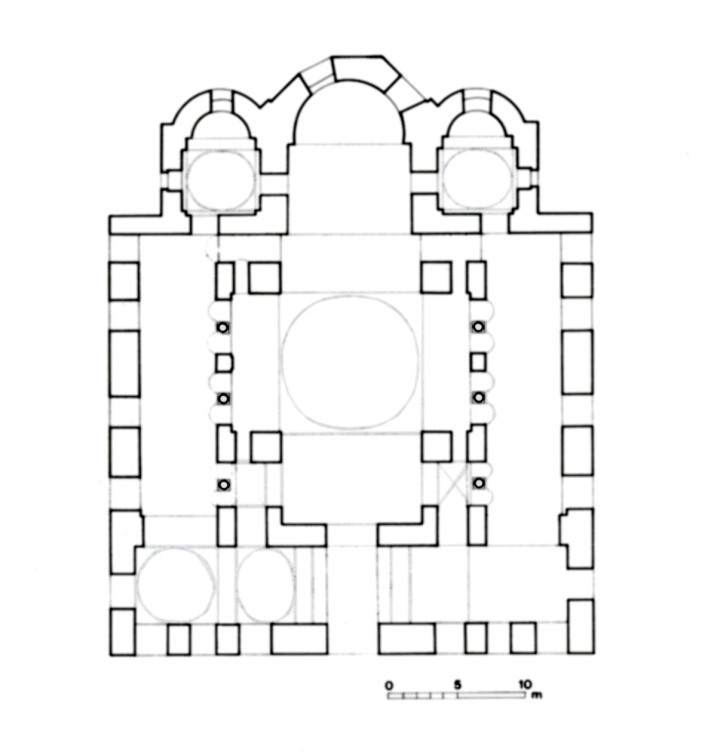

Софии в Салониках. ( 2 папка хгф)

Начало 8 века

Начало 8 века

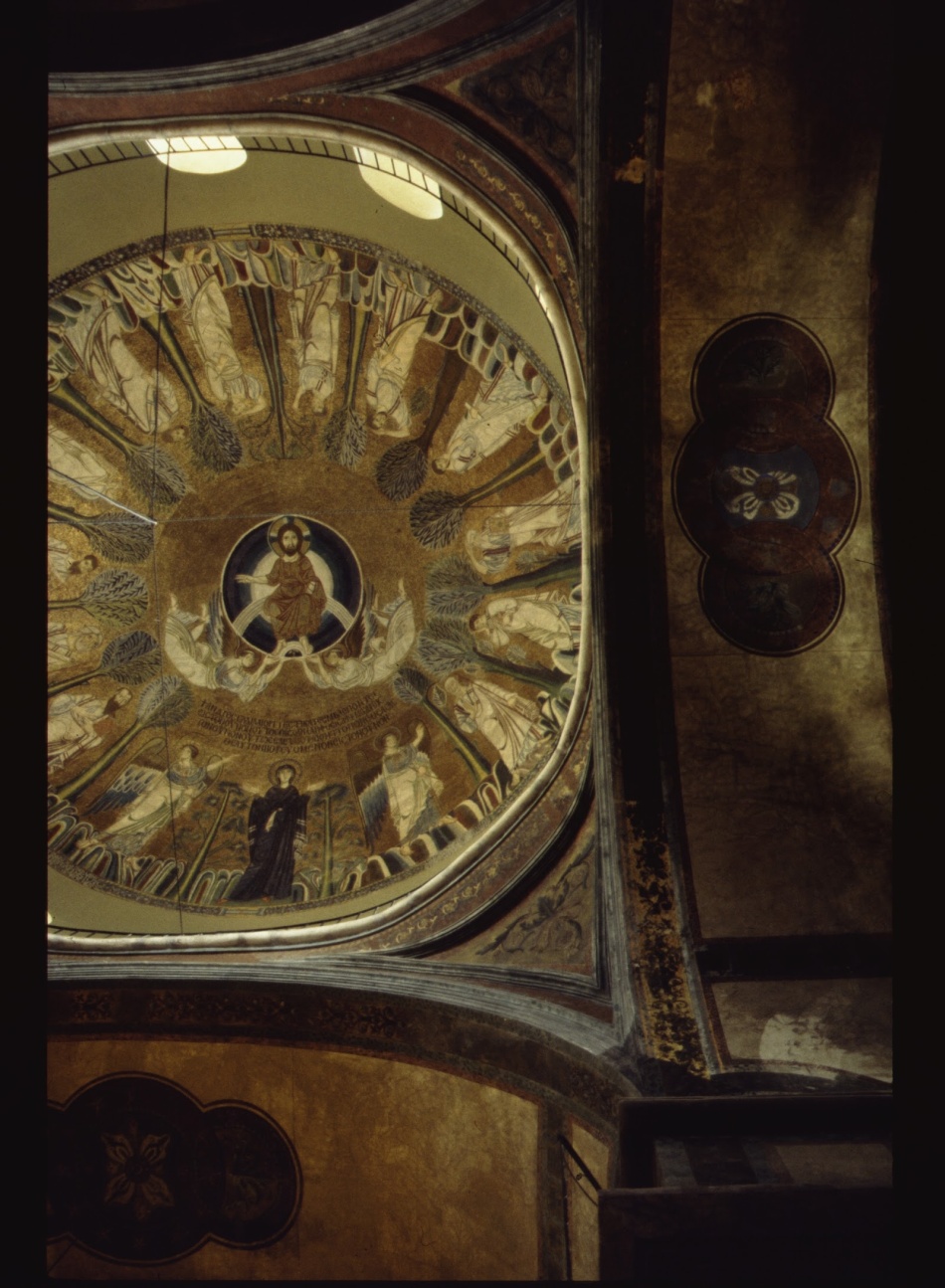

Мозаики ее купола

относятся к концу IX, а не к XI в., как часто

утверждают путеводители. Мозаики апсиды

еще старше – изображение Богоматери,

вероятно, является единственным

сохранившимся свидетельством краткого

периода возобновления иконопочитания

во время правления Ирины, в конце VIII в.

Из-за простоты ансамбля создается

впечатление, что весь мозаичный декор

представляет собой единое целое, хотя

его главные элементы – мозаики апсиды

и купола – созданы в разное время и

разрыв между ними почти равен веку.

Иконография купола, где вместо Пантократора

помещено "Вознесение", пожалуй,

более архаична, чем иконография апсиды,

хотя купольные мозаики и выполнены

позже. Судя по всему, недопущение в

убранство этого храма нового типа

купольной иконографии – изображения

Пантократора – объясняется провинциальным

положением Салоник. Впрочем, с точки

зрения стиля мозаики купола кажутся

более зрелыми, чем изображение Богоматери

в апсиде, с ее грузной и широкой фигурой

и пропорциями, которые не учитывают

оптических искажений помещенных в

полукруглую нишу форм. Голова Богоматери

чрезмерно велика, а ее тело и фигура

Младенца слишком малы. Очевидно, мастер

VIII в. еще не был знаком с новыми принципами

исправления перспективных искажений.

Между тем в куполе мы сталкиваемся с

характерной для средневизантийской

оптической системы отрицательной

перспективой в ее почти идеальном

варианте. Длинные ноги фигур, то есть

те их части, что находятся на более или

менее вертикальных и поэтому подверженных

сильному сокращению участках купола,

укороченные торсы, небольшие головы –

словом, все изображено именно так, чтобы

при взгляде снизу пропорции фигур

казались нормальными. Даже несколько

странное изображение сидящего Христа

в зените купола попадает в точку –

зритель воспринимает Его фигуру почти

неискаженной, а это значит, что она

оказывается меньше и шире. Ее относительная

неуклюжесть связана с тем, что изображение

сидящей фигуры на обозреваемой снизу

горизонтальной поверхности для

византийского художника было почти

неразрешимой проблемой. Мастера следующих

поколений пытались, насколько это было

возможно, обходить подобного рода

трудности, однако тоже не могли их

преодолеть, что видно по венецианским

и русским купольным композициям XII–XIII

вв.

Мозаики ее купола

относятся к концу IX, а не к XI в., как часто

утверждают путеводители. Мозаики апсиды

еще старше – изображение Богоматери,

вероятно, является единственным

сохранившимся свидетельством краткого

периода возобновления иконопочитания

во время правления Ирины, в конце VIII в.

Из-за простоты ансамбля создается

впечатление, что весь мозаичный декор

представляет собой единое целое, хотя

его главные элементы – мозаики апсиды

и купола – созданы в разное время и

разрыв между ними почти равен веку.

Иконография купола, где вместо Пантократора

помещено "Вознесение", пожалуй,

более архаична, чем иконография апсиды,

хотя купольные мозаики и выполнены

позже. Судя по всему, недопущение в

убранство этого храма нового типа

купольной иконографии – изображения

Пантократора – объясняется провинциальным

положением Салоник. Впрочем, с точки

зрения стиля мозаики купола кажутся

более зрелыми, чем изображение Богоматери

в апсиде, с ее грузной и широкой фигурой

и пропорциями, которые не учитывают

оптических искажений помещенных в

полукруглую нишу форм. Голова Богоматери

чрезмерно велика, а ее тело и фигура

Младенца слишком малы. Очевидно, мастер

VIII в. еще не был знаком с новыми принципами

исправления перспективных искажений.

Между тем в куполе мы сталкиваемся с

характерной для средневизантийской

оптической системы отрицательной

перспективой в ее почти идеальном

варианте. Длинные ноги фигур, то есть

те их части, что находятся на более или

менее вертикальных и поэтому подверженных

сильному сокращению участках купола,

укороченные торсы, небольшие головы –

словом, все изображено именно так, чтобы

при взгляде снизу пропорции фигур

казались нормальными. Даже несколько

странное изображение сидящего Христа

в зените купола попадает в точку –

зритель воспринимает Его фигуру почти

неискаженной, а это значит, что она

оказывается меньше и шире. Ее относительная

неуклюжесть связана с тем, что изображение

сидящей фигуры на обозреваемой снизу

горизонтальной поверхности для

византийского художника было почти

неразрешимой проблемой. Мастера следующих

поколений пытались, насколько это было

возможно, обходить подобного рода

трудности, однако тоже не могли их

преодолеть, что видно по венецианским

и русским купольным композициям XII–XIII

вв.

Сирия

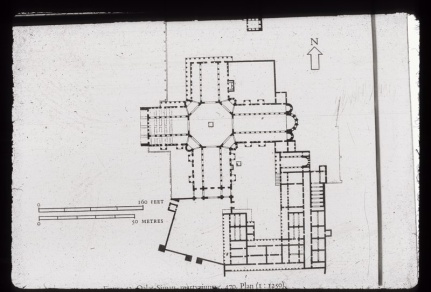

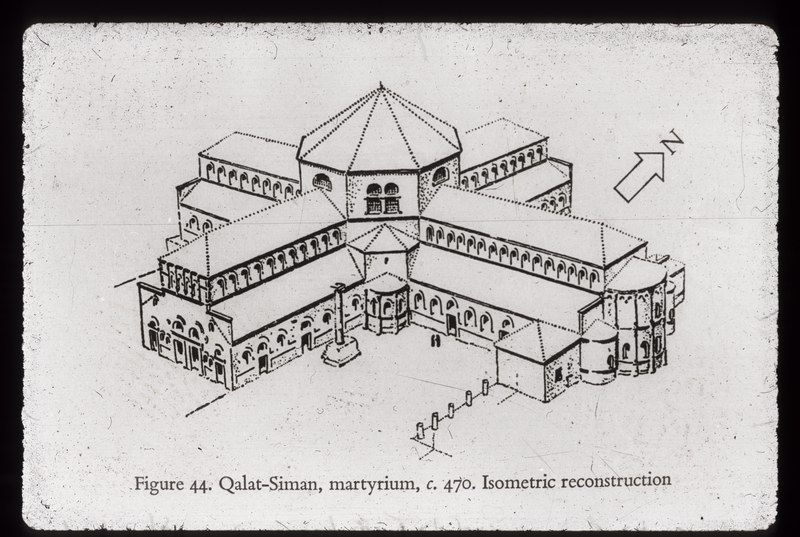

Монастырь Св.Симеона Столпника (Калат-Симан) V в. Калат-Семан, Сирия - располагается в 40 км к северу от сирийского города Алеппо рядом с римской дорогой, соединявшей Алеппо и Антиохию. Инициатива строительства монастыря принадлежит последователю Св. Симеона Столпника, Св.Даниилу Столпнику, который обратился к императору Льву I (457-474 гг.) с просьбой увековечить память учителя. Однако строительство монастыря началось лишь при императоре Зиноне (474-491 гг.) и длилось с 476 по 490 годы.

На

вершине холма был построен мартирий,

бытовые постройки и странноприимный

дом. Мартирий Симеона Столпника стал

самым грандиозным культовым сооружением

той эпохи, и лишь Софийский собор,

завершенный в 537 году, превзошел его по

размаху строительства.

Пролеты восьми арок октагона поддерживают

дополнительные пары колонн (как серлианы).

Колонны в углах помещения чуть-чуть

отстоят от стен. С 3 еще арками, центральная

из которых обрамляет нишу.

Пролеты восьми арок октагона поддерживают

дополнительные пары колонн (как серлианы).

Колонны в углах помещения чуть-чуть

отстоят от стен. С 3 еще арками, центральная

из которых обрамляет нишу.

Центральный

октагон. Одна из реконструкций базилики

Калат-Симан

Центральный

октагон. Одна из реконструкций базилики

Калат-Симан

В центре – октагональное пространство с нишами по углам, в которых, видимо, были захоронения. Это пространство, возможно, было перекрыто шатром. Если так, то перед нами одно из ранних центрических сооружений. Но, возможно, перекрытия и не было, и в центре был восьмиугольный двор.

Монастырский комплекс в Калат Семан возник на том месте, где в конце 4 – первой половине 5 в. подвизался Св. Симеон Столпник. Это четыре базилики, поставленные крестообразно по сторонам его столпа. Из них только одна использовалась для богослужений, она имеет три апсиды в алтарной части. Остальные служили для размещения паломников.

![]()

Реконструкция

фасада базилики. Турманин, Сирия. 5 в.

Реконструкция

фасада базилики. Турманин, Сирия. 5 в.

В Сирии раннехристианские базилики обладали некоторыми особыми чертами. У них всегда выделен западный фасад. Он имеет трехчастную структуру, отражающую внутреннее деление на три нефа. Центральная часть выделена, обычно она представляет собой оформленную колоннами перемычку между двумя башнями. Здание нередко стоит на высоком цоколе, на который ведут лестницы. В боковых стенах имеются дополнительные входы, т.е. в базилике предполагается поперечный проход. Это в корне отлично от идеи римской базилики. Сама стилистика сирийских базилик совсем другая. Они строились из тесаного камня. Тяжелая и плотная каменная кладка сочеталась с классическими декоративными элементами, нередко тоже довольно массивные. Всеми этими особенностями обладала разрушенная сейчас базилика в Турманине, а также лучше сохранившаяся базилика в Калб Лузе.

Калб-Пузе

Калб-Пузе