- •Периоды истории византийского искусства и их характеристика[править]

- •Константинополь)|храма Святой Софии]] в Константинополе и равеннских мозаик (VI-VII века)

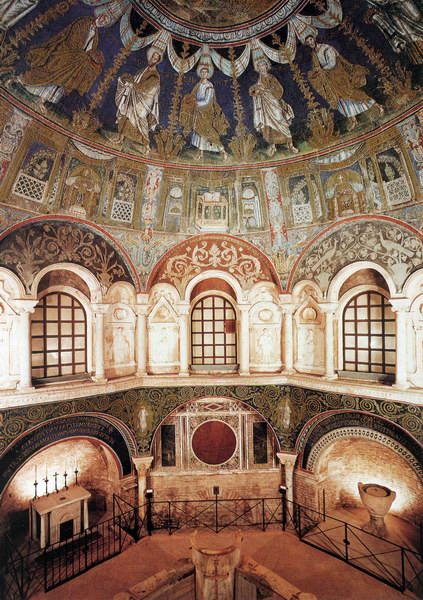

- •VI век усовершенствовал эту схему. Мозаики Арианского баптистерия в Равенне

- •Золотой фон, ноги в бок , но они фронтально. Складки сделаны контуром -Это ранневизантийское искусство. Индивидуализации нет. Орнамент и контур – бесплотность.

- •Нижний уровень апсиды

- •034, 035. Боковые нефы базилики св. Дмитрия.

- •Период иконоборчества.

Билеты по Византии

Периоды истории византийского искусства и их характеристика[править]

раннехристианский период (так называемой предвизантийской культуры, I-III века)

Константинополь)|храма Святой Софии]] в Константинополе и равеннских мозаик (VI-VII века)

иконоборческий период (VIII-начало IX века). Император Лев III Исавр (717—741), основатель Исаврийской династии, издал Эдикт о запрещении икон. Этот период получил название «темное время» — во многом по аналогии со сходным этапом развития Западной Европы.

период Македонского Возрождения (867—1056) Принято считать классическим периодом византийского искусства. XI век стал высшей точкой расцвета. Сведения о мире черпались из Библии и из произведений древних авторов. Гармония искусства достигалась за счёт строгой регламентации.

период консервантизма при императорах династии Комнины (1081—1185) эллинистических традиций (1261—1453).

Раннехристианский период. Когда в IV в. христианские храмы стали впервые украшать монументальной живописью, ее элементы заимствовались из разных сфер. Узоры, развитие которых было связано с мозаичными полами, появлялись на сводах, что можно видеть на своде обхода Санта Костанца в Риме; сюжетные изображения с характерными чертами и размерами станковых картин или увеличенных миниатюр оказывались на стенах, из-за чего их иной раз, как в нефе Санта Мария Маджоре, почти нельзя было разглядеть снизу; и даже в куполах (Санта Костанца) и апсидах (Санта Пуденциана) размещались изображения, едва ли имевшие какое-нибудь отношение к форме купола или конхи. Две главные стены нефа, на которых, если не считать апсиды, размещена большая часть мозаик, так же самостоятельны, как самостоятельны обращенные друг к другу фасады двух одинаковых зданий. Архитектура базилики с открытыми конструкциями ее перекрытия не способствует установлению формальных связей между двумя противоположными стенами. Зритель едва ли сознает, что эти две стены ограничивают замкнутое пространство. Ничто не побуждает его перевести взгляд с одной стены на другую. Он следит за безыскусной нитью повествования, которому соответствует ряд обособленных композиций, и их порядок заставляет его двигаться с запада на восток вдоль левой стены и с востока на запад вдоль правой, как если бы он следовал вдоль аркад открытого внутреннего двора или клуатра.

Пятый век и эпоха Юстиниана. Однако в течение V в. появились новые идеи. Принцип простой последовательности исторических сцен стал уступать место новой, более сложной концепции – взаимного соответствия Ветхого и Нового Заветов. Отныне два ряда изображений на противоположных стенах нефа стали объединяться не только продольно, слева направо, в том направлении, в котором развивался рассказ, но и поперек нефа, в соответствии с усвоенными им взаимоотношениями события и его прообраза. Взглянув на одну стену, зритель должен был посмотреть на другую; его взгляду приходилось пересекать неф, перемещаясь слева направо и в то же время продвигаясь с запада на восток. Таким образом, он осваивал пространство нефа. Это было время попыток превратить интерьер базилики в однородную пространственную структуру с помощью соединяющего обе главные стены коробового свода. Мозаика захватывает большую часть поверхности интерьера, иногда покрывая его полностью. Она становится чем-то вроде его сплошной оболочки.

Части стен и сводов, которые не были заняты фигуративными композициями и их рамами, заполнялись орнаментами.

Аморфные ковровые узоры IV в. уступили место мотивам, выражающим идеи роста, разветвления, изгиба и т. п. В сюжетных композициях фигуры стали крупнее. Они не так загромождены пейзажными и архитектурными деталями, которые почти полностью поглощали их в иллюзионистических мозаиках IV в. Фигуры отчетливо вырисовываются на темно-синем или золотом фоне. И формально, и иконографически они принадлежат не только своему непосредственному окружению, но и всей декоративной программе. В интерьере начинают господствовать прежде всего фигуры, расположенные в апсидах. Взгляд зрителя следует от фигуры к фигуре, подчиняясь их изящным движениям, или ритму. Купол, например, теперь осмысляется как однородное пространство, которое в то же время связано с убранством остальных частей храма.

К

примеру, в равеннском

баптистерии епископа Неона

(449–452 гг.)

(баптистерий православных) крупные фигуры апостолов, возглавляемых Петром и Павлом, изображены идущими в два ряда навстречу друг другу вдоль окружности купола. Правда, если сравнить эту композицию со средневизантийскими купольными мозаиками, окажется, что ей недостает логики. Движение двух шеренг апостолов не имеет реальной цели; оно не охватывает собой всю окружность купола, но без всякой видимой причины замирает у оси между двумя главными фигурами. Между апостолами помещены растительные орнаменты в форме канделябров, которые не поддаются иконографической интерпретации. Более того, между изображениями апостолов и отделенной от них обрамлением композицией "Крещение" в зените купола нет ни формальной, ни событийной связи. Расположение этого медальона напоминает окруженную сложной рамой "эмблему" позднеантичных мозаичных полов. Апостолы и "Крещение" представлены в разном масштабе, медальон же отделен от апостолов висячими занавесами (vеlа), которые, подчеркивая, что центральное изображение сохраняет черты ораеоn (греч. отверстие в кровле), относят его к иной категории, нежели та, к которой принадлежат апостолы. Ниже, за пределами апостольского регистра, находится еще одно кольцо, представляющее собой раму из архитектурных мотивов. Кажется, что мастер V в. был одержим идеей рамы. Однако внешний вид наружного обрамления показывает, что композиция в целом вовсе не предназначалась для купола. Внешнее кольцо составлено из элементов базилики (с апсидой и престолом или троном, фланкированными нефами), которые производят впечатление тянущейся под ногами апостолов аркады. Все убранство купола оказывается не более чем перенесенной на новое место декорацией стены базилики, в том числе и аркад нефа. Этим объясняется нелогичное размещение центрального медальона, которому не было места в базиликальной системе. V век все еще был веком базиликальной декорации. Чтобы украсить купол, приходилось приспосабливать к новым условиям систему декорации базиликального нефа, и трудности с ее адаптацией заметны до сих пор.