- •Глава 2. Методы исследования в нейрохирургии

- •Методы нейровизуализации

- •Другие нейрорентгенологические методы

- •1 Эхоэнцефалография - неправильно.

- •Электрофизиологические методы исследования

- •Диагностические манипуляции и операции

- •1 Сегодня проба Квеккенштедта производится на этапе гемостаза, в конце внутричерепного этапа любой нейрохирургической операции, с целью выявления в ране источников венозного кровотечения.

Диагностические манипуляции и операции

Люмбальная пункция

Поясничный прокол производится в целях получения цереброспинальной жидкости для ее анализа, в том числе бактериологического, реже - для временного снижения внутричерепного давления или введения лечебных препаратов.

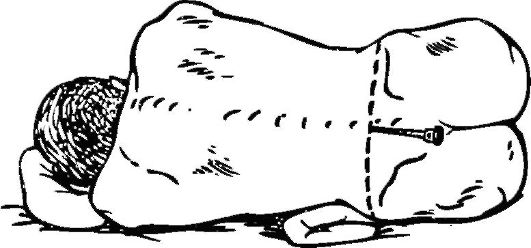

Пункция обычно производится специальной иглой между остистыми отростками LIII-LIV или LIV-LV,. Больного укладывают на бок с согнутыми и приведенными к животу ногами. Промежуток между остистыми отростками располагается на линии, сое-

диняющей гребни подвздошных костей (рис. 2.24) или чуть ниже.

После обработки кожи в месте пункции дезинфицирующим раствором производят местную анестезию кожи и мягких тканей на глубину межостистого промежутка (5-6 см у взрослого). Анестезия выполняется у всех больных, в том числе находящихся в коматозном состоянии. В идеале анестезия должна захватывать все мягкие ткани в месте пункции, включая желтую связку и перидуральную клетчатку; для этого требуется ввести 10-15 мл слабого раствора анестетика (например, 0,25% раствора лидокаина). Такая анестезия требует определенного опыта, при отсутствии которого можно ограничиться анестезией кожи, подкожной клетчатки и 3-4 см межостистого промежутка.

Для люмбальной пункции используют специальную иглу длиной 9-12 см с косым срезом и соответствующим ему мандреном. Иглу с мандреном продвигают строго в сагиттальной плоскости и несколько кверху в промежутке между остистыми отростками. Момент прокола ТМО хирург определяет по ощущению «проваливания» иглы. Иглу продвигают на 1-2 мм глубже, затем извлекают мандрен, и из иглы вытекает цереброспинальная жидкость (в норме прозрачная, бесцветная, как вода). Если у больного возникает

|

Рис.

2.24. Положение

больного при выполнении люмбальной

пункции

Рис.

2.24. Положение

больного при выполнении люмбальной

пункции

резкая боль, иррадиирующая в ногу или промежность, это указывает на контакт иглы с одним из корешков конского хвоста. При этом иглу следует извлечь на 1-2 мм, если же боль сохраняется и цель исследования (например, взятие жидкости на анализ) не достигнута, иглу следует извлечь и повторно ввести в несколько ином направлении.

Обычно люмбальная пункция заканчивается взятием на исследование 2-3 мл жидкости. При необходимости с помощью подсоединенной к игле трубки или специального манометра (до выведения жидкости) может быть измерено внутричерепное давление (информативность такого измерения относительна, поскольку у больного в сознании стресс и возможная боль вызывают повышение давления - и артериального, и внутричерепного).

С лечебной целью, особенно после нейрохирургических операций, может извлекаться различное количество жидкости (до 10- 15 мл и более).

Ликвородинамические пробы могут производиться для определения проходимости субарахноидального пространства спинного мозга. В связи с наличием более точных методов (МРТ, КТ) используются редко. Проба Квеккенштедта1 заключается в сдавлении вен шеи, вследствие чего повышается внутричерепное давление. При отсутствии блока ликворных пространств выше уровня пункции одновременно повышается и давление в пункционной игле.

Субокципитальная пункция

Субокципитальная пункция (пункция большой цистерны мозга) производится крайне редко, по особым показаниям, и может выполняться только квалифицированным нейрохирургом.

Вентрикулярная пункция

Пункция боковых желудочков мозга с чисто диагностической целью производится крайне редко. Обычно вентрикулярную пункцию выполняют с лечебной целью для борьбы с острой внутричерепной гипертензией при ЧМТ, внутричерепном кровоизлиянии, окклюзии путей оттока цереброспинальной жидкости и т.д. Техника вентрикулярной пункции описана в разделе «Гидроцефалия».

|