- •1. Роль материалов в современной технике. Об истории развития материаловедения как науки

- •2. Материаловедение. Классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы решеток и их характеристики.

- •2.3. Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы решеток и их характеристики.

- •3. Реальное строение металла. Анизотропия. Полиморфизм

- •4. Виды дефектов кристаллической решетки. Диаграмма прочность-плотность дефектов.

- •5. Строение металлических сплавов (химические соединения, твердые растворы, механические смеси).

- •6. Диаграмма состояния и ее построение (метод термического анализа). Правило фаз.

- •7. Диаграмма состояния системы с полной нерастворимостью компонентов в твердом состоянии (с эвтектикой).

- •8. Диаграмма состояния системы с полной (неограниченной) растворимостью компонентов в твердом состоянии.

- •9. Диаграмма состояния системы с неполной (ограниченной) растворимостью компонентов в твердом состоянии (с эвтектикой).

- •10. Диаграмма состояния системы с образованием химического соединения. Диаграмма состав-свойства двойных сплавов (по н.С.Курнакову).

- •11. Примеси, фазы и структуры в железоуглеродистых сталях. Качество стали.

- •12. Диаграмма состояния Fe-Fe3c, значение ее линий, классификация сплавов.

- •13. Углеродистые стали, их маркировка, классификация по равновесной структуре, качеству, назначению.

- •14. Автоматные стали (состав, структура, маркировка, применение).

- •15. Чугуны белые и серые. Процесс графитизации. Диаграмма железо-графит.

- •16. Процесс графитизации при отжиге белого чугуна.

- •17. Серые, ковкие, высокопрочные чугуны (получение, маркировка, структура, применение).

- •18. Упругая и пластическая деформация. Влияние пластической деформации на структуры и свойства металлов. Текстура. Наклеп.

- •19. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Рекристаллизация. Холодная и горячая пластическая деформация.

- •20. Стандартные механические свойства и методы их определения.

- •Вязкость – способность материала поглощать механическую энергию внешних сил за счет пластической деформации.

- •Технологические свойства

- •21. Основные виды термической обработки и их классификация. Критические точки для сталей.

- •22. Образование аустенита и рост его зерна при нагреве. Перегрев и пережог.

- •22.1. Образование аустенита при нагревании Механизм и кинетика аустенитизации

- •23. Перлитное превращение переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита.

- •24. Мартенситное превращение. Мартенсит, его строение и свойства.

- •25. Превращение при нагреве закаленной стали. Виды отпуска, строение и свойства стали после закалки и различных видов отпуска. Применение.

- •26. Отжиг, его виды (технология, применение).

- •Полный и неполный отжиг[править | править исходный текст]

- •Изотермический отжиг[править | править исходный текст]

- •Диффузионный (гомогенизирующий) отжиг[править | править исходный текст]

- •Методы выполнения диффузионного отжига[править | править исходный текст]

- •Высокотемпературный диффузионный отжиг[править | править исходный текст]

- •Рекристаллизационный отжиг[править | править исходный текст]

- •27. Закалка, ее виды (технология, применение).

- •28. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Дефекты закалки.

- •29. Поверхностное упрочнение стали (закалка, наклеп).

- •30. Химико-термическая обработка. Твердая и газовая цементация (науглероживание).

- •31. Процесс формирования цементованного слоя и его строение.

- •32. Стали для цементации. Термическая обработка после цементации.

- •33. Азотирование стали. Стали для азотирования.

- •34. Нитроцементация стали. Азотонауглероживание.

- •Применение[править | править исходный текст]

- •Оборудование[править | править исходный текст]

- •Структура и свойства нитроцементированного слоя[править | править исходный текст]

- •35. Легирующие элементы в стали. Их влияние на основные превращения и свойства.

- •36. Классификация и маркировка легированных сталей.

- •37. Конструкционные цементуемые легированные стали.

- •38. Конструкционные улучшаемые легированные стали.

- •39. Рессорно-пружинные, шарикоподшипниковые стали.

- •40. Материалы для режущего инструмента, быстрорежущие стали (маркировка, состав, структура, термическая обработка, применение).

- •41. Стали для измерительного инструмента, штамповые стали для деформирования металлов в холодном и горячем состоянии.

- •43. Виды коррозия. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали.

- •43.1.Виды коррозии по механизму протекания процесса:

- •Виды коррозии по условиям протекания:

- •Виды коррозии по характеру разрушения:

- •44. Жаростойкость и жаропрочность. Жаростойкие и жаропрочные стали.

- •45. Алюминий и его сплавы (деформируемые и литейные).

- •46. Медь и ее сплавы. Латунь, бронза.

- •47. Классификация полимеров по методам получения и поведению при нагревании.

- •48. Неорганические неметаллические материалы, применяемые в технике. Стекло, ситаллы, техническая керамика.

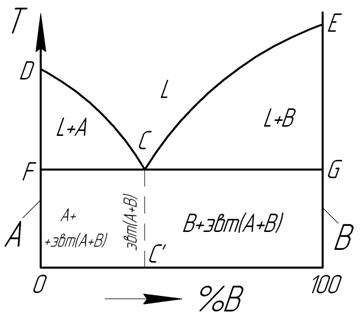

7. Диаграмма состояния системы с полной нерастворимостью компонентов в твердом состоянии (с эвтектикой).

Рисунок 1 – Диаграмма состояний сплавов с эвтектикой

В этих сплавах компоненты в твердом состоянии нерастворимы друг в друге и химически не взаимодействуют.

Однофазные области диаграммы:

1) жидкость L – выше линии ликвидус DCE;

2) фаза А – линия 0FD;

3) фаза В – линия 100-G-E.

Характерной точкой диаграммы является тройная точка С, ей соответствует эвтектический сплав, содержащий С'% В. Эвтектика в этих сплавах состоит из кристаллов А и В, ее область на диаграмме – линия СС'. Линия FCG – линия эвтектического превращения: Lэвт–>эвт(А+В). Эта же линия – солидус. Кристаллизация сплавов этой системы начинается на линии DCE с выделения твердых кристаллов компонента, избыточного по отношению к эвтектическому составу, и заканчивается на линии FCG – эвтектическим превращением.

Структурные составляющие сплавов (и их области на диаграмме):

1) кристаллы А – линия 0FD;

2) кристаллы В – линия 100-G-E;

3) кристаллы эвтектики (эвт(А+В)) – линия СС'.

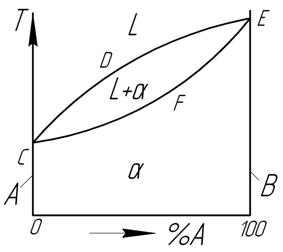

8. Диаграмма состояния системы с полной (неограниченной) растворимостью компонентов в твердом состоянии.

Рисунок 1 – Диаграмма состояний сплавов с неограниченной

растворимостью компонентов

В этих сплавах компоненты в твердом состоянии неограниченно растворяются друг в друге; при этом образуется взаимный твердый раствор α. В данном случае чистые компоненты А и В не являются самостоятельными фазами системы, – они представляют собой предельные частные случаи твердого раствора α.

Однофазные области на диаграмме:

1) жидкость L – выше линии ликвидус CDE;

2) твердый раствор α – ниже линии солидус CFE.

Кристаллизация сплавов этого типа начинается на линии СDE и заканчивается на линии CFEпостепенным переходом жидкого раствора L в твердые кристаллы α. Структуры всех сплавов этого типа при комнатной температура подобны: однородные кристаллы твердого раствора α, являющиеся единственной структурной составляющей в сплавах этого типа.

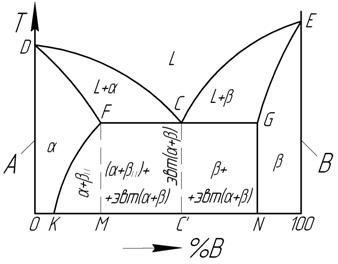

9. Диаграмма состояния системы с неполной (ограниченной) растворимостью компонентов в твердом состоянии (с эвтектикой).

В этих сплавах в твердом состоянии компоненты растворяются друг в друге с образованием твердых растворов α (В в А) и β (А в В), между которыми образуется эвтектика эвт(α+β).

Однофазные области на диаграмме:

1) жидкость L – выше линии ликвидус DCE;

2) тв. раствор α – область 0DFK0;

3) тв. раствор β – область NGE-100-N.

Рисунок 1 – Диаграмма состояний сплавов с ограниченной растворимостью

Линии верхней части диаграммы – образование кристаллов твердых растворов α и β.

Однако, в отличии от предыдущей диаграммы, предельное содержание компонента B в α ограничено: оно не может быть более М% В (в точке F). Аналогично, предельное содержание А в β не может быть более (100-N)% A (в точке G). То есть, в данном случае при растворении компонентов друг в друге образуются так называемые ограниченные твердые растворы α и β.

В общем случае, при снижении температуры после достижения предела растворимости (т.е. ниже уровня FCG) предельное содержание растворенного компонента в твердом растворе может изменяться. Эта зависимость предела растворимости от температуры твердого раствора α показана линией FK, а дляβ – линией GN. Видно, что с уменьшением температуры возможное содержание В в α уменьшается (от М% В до К% В при 0ºС). Поэтому, при охлаждении сплавов, содержащих от К % В до М % В, ниже линии FKиз них будет выделяться оказавшаяся избыточная часть компонента В в виде кристаллов вторичного βII(доказывается правилом отрезков), и в области KFMK сплавы будут иметь фазовый состав α+βII.

В частном случае, показанном линией GN, предел растворимости А в β не зависит от температуры и кристаллы твердого раствора β, образовавшиеся на линии GE, будут охлаждаться до комнатной температуры без каких-либо внутренних изменений.

В средней части диаграммы сплавы кристаллизуются с образованием эвтектики на линии FCG. Эвтектика содержит С/% В и кристаллизуется по реакции: Lэвт–>эвт(α+β). В доэвтектических сплавах этой области в конечной структуре сплава будут присутствовать кроме эвтектики кристаллы (α+βII), а в заэвтектических – кристаллы β.

Структурные составляющие сплавов:

1) кристаллы α – область 0DFK0;

2) кристаллы β – область NGE-100-N;

3) кристаллы эвтектики эвт(α+β) – линия СС/.