- •Краткая характеристика телекоммуникационных систем

- •1.2. Назначение телекоммуникационных систем

- •1.3. Структура телекоммуникационных систем

- •1.4. Описание технической подсистемы телекоммуникационных систем

- •1.5. Модель телекоммуникационной системы согласно рекомендации мсэ.

- •1.6. Основная характеристика телекоммуникационных систем

- •1.7.Структурно-функциональное построение телекоммуникационных систем

- •1.9. Основные тенденции развития телекоммуникационных систем

- •2.1. Классификация по принадлежности к различным службам радиосвязи

- •2.2. Классификация по применению

- •2.3 Классификация по диапазону используемых радиочастот

- •2.4 Классификация по характеру используемого физического процесса в тракте распространения радиоволн

- •2.5. Классификация по виду передаваемых сигналов

- •2.6. Классификация по способу разделения каналов

- •2.7. Классификация по виду модуляции несущей

- •2.8. Классификация по пропускной способности

- •2.9. Классификация в зависимости от области использования

- •Лекция3. Структура построения и характеристики радиосистем передачи

- •2.10.Структура и функции радиосистем передачи

- •2.11. Общая схема организации радиорелейной связи

- •Самые читаемые

- •2.12. Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи

- •2.13. Назначение и состав радиоствола

- •2.14. Структурная схема ствола дуплексной радиосистемы передачи

- •2.14.1 Принцип многоствольной передачи

- •2.15. План распределения частот в дуплексном стволе радиосистемы передачи

- •2.16.Определение и общая структура радиоканала

- •2.17. Бюджет канала связи

- •2.18 Причины искажений сигналов в радиосистемах передачи.

- •Лекция 3. Структура построения, характеристики радиосистем передачи и критерии качества телекоммуникационных каналов и систем

- •3.1.Структура и функции радиосистем передачи

- •3.2. Общая схема организации радиорелейной связи

- •3.3. Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи

- •3.4. Структурная схема ствола дуплексной радиосистемы передачи

- •3.5. Принцип многоствольной передачи

- •3.6. План распределения частот в дуплексном стволе радиосистемы передачи

- •3.7.Определение и общая структура радиоканала

- •3.8. Бюджет канала связи

- •3.9. Причины искажений сигналов в радиосистемах передачи.

- •3.10. Характеристики и критерии качества телекоммуникационных каналов и систем

- •3.11. Требования к характеристикам телекоммуникационных каналов и систем

- •3.12. Пропускная способность и спектральная эффективность телекоммуникационных систем

- •3.13 Критерии помехоустойчивости телекоммуникационных каналов и систем

- •3.14. Надежность функционирования канала связи

- •3.14.1 Критерии надежности телекоммуникационных каналов и систем

- •Общие положення

- •4.1. Ослабление радиоволн при распространении в свободном пространстве

- •4.2.Множитель ослабления в реальных условиях

- •4.2.1. Учет влияния рефракции при распространении радиоволн

- •4.2.1.1. Эквивалентный радиус Земли

- •4.2.1.2. Виды рефракции радиоволн в тропосфере

- •4.3. Замирания радиосигналов на интервалах ррл

- •4.4. Профиль и классификация трасс радиорелейных линий

- •4.4.1.Последовательность построения профиля интервала.

- •4.4.2. Классификация просветов и интервалов радиорелейных линий

- •4.4.3. Интерференционные формулы для расчета множителя ослабления

- •4.4.4. Коэффициент отражения от земной поверхности

- •4.4.5. Частотная селективность изменения множителя ослабления

- •Лекция 5. Замирания радиосигналов на интервалах радиорелейных линий

- •5.1. Замирания из-за ослабления сигнала гидрометеорами ,из-за поглощения в газах , в песчаных и пыльных бурях.

- •5.2. Ослабление радиосигнала в дожде

- •5.3. Ослабление сигнала в сухом снеге и граде

- •5.4. Ослабление сигнала в мокром снеге

- •5.5. Ослабление сигнала в туманах и облаках

- •5.6. Эффективная длина трассы

- •5.7. Методика расчета ослабления радиосигнала в дожде Методика расчета ослабления радиосигнала в дожде состоит в следующем:

- •2. Определяется ,зная значение интенсивности дождя ід (мм/ч), при котором необходимо обеспечить работу радиолиний, погонное ослабление (коэффициент ослабления) д (дБ/км) в дожде по формуле

- •Коэффициент ослабления д также можно определить из номограммы (рис. 5.1.).

- •5.8. Замирания из-за поглощения в газах

- •5.9. Замирания из-за ослабления сигнала в песчаных и пыльных бурях

- •6.1. Энергетический потенциал радиорелейных линий

- •6.2. Полная мощность шумов, создаваемых на входе приемного устройства телекоммуникационной системы различными источниками

- •6.2.1. Полная эквивалентная шумовая температура приемной системы

- •6.2.2. Эквивалентная шумовая температура антенны

- •6.2.3. Космическое радиоизлучение

- •6.2.4. Радиоизлучение земной атмосферы с учетом гидрометеоров

- •6.2.5. Радиоизлучение земной поверхности и излучение атмосферы, отраженное от Земли

- •6.2.7. Шумовая температура антенны, обусловленная потерями сигнала в радиопрозрачном обтекателе

- •6.2.9. Решения при проектировании радиорелейных линий, вытекающие из особенностей распространения радиоволн.

- •6.2.9. 2 Неготовность из-за влияния субрефракции

- •6.2.9. 3. Неготовность из-за влияния интерференционных замираний

- •6.2.9. 4. Неготовность из-за влияния гидрометеоров

- •Лекция 7. Частотные планы радиорелейных систем передачи

- •7.1. Полосы частот, выделенные для радиорелейной связи

- •7.2. Планы частот радиорелейных станций

- •7.3. Рабочие частоты радиорелейных станций

- •1. Международная таблица распределения частот

- •2. Основные положения Регламента радиосвязи

- •3. Планы использования полос радиочастот

- •4. Международно-правовая защита частотных присвоений

- •5. Распределение полос частот между различными радиослужбами

- •Лекция 8. Радиорелейные системы передачи прямой видимости общие принципы и особенности построения радиорелейных линий

- •8.2. Расчет уровней сигнала на интервале ррл

- •8.3.Пример расчета

- •Аппаратура радиорелейных систем и ее особенности

- •8.5.Пропускная способность

- •8.6.Адаптивная модуляция

- •8.8. Симплексная радиорелейная система

- •8.8.1.Устройство и работа системы в целом.

- •8.9. Внешний вид и конструкция устройства апу

- •8.8.4.Устройство и работа составных частей системы.

- •8.8.5. Активные промежуточные ретрансляционные станции

- •8.8.6. Пассивные ретрансляторы

- •8.8.7.Построение цифровых радиорелейных систем

- •8.8.8. Принципы построения, оборудование и функционирование цифровых

- •Эврика мик рл4…8с

6.2.4. Радиоизлучение земной атмосферы с учетом гидрометеоров

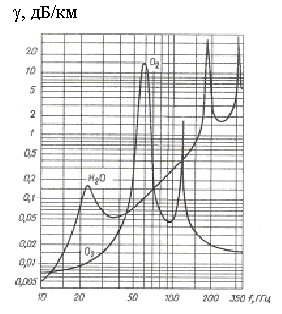

Радиоизлучение земной атмосферы имеет тепловой характер и обусловлено поглощением сигналов в атмосфере. Установлено, что в диапазонах частот выше 500 МГц, основное поглощение определяется тропосферой, точнее газами тропосферы – кислорода и водяными парами, а также дождем и прочими гидрометеорами (ионосфера и остальные газы тропосферы, например, двуокись углерода или азот, играют малую роль). Коэффициенты поглощения для стандартной атмосферы имеют ярко выраженный частотно-зависимый характер (рис.6.4): наблюдаются резонансные пики на частотах 22 и 165 ГГц (для водяных паров), а также 60 и 120 ГГц (для кислорода).

Рис.6.4. Зависимость коэффициента молекулярного поглощения для кислорода и водяных паров от частоты

Эквивалентная длина пути сигнала в стандартной атмосфере, очевидно, зависит не только от эквивалентной толщины атмосферы, но и от угла места земной антенны и высоты земной станции над уровнем моря h3:

;

;

,

где

,

где

=5,3км,

=5,3км,

=2,1км

– эквивалентная толщина слоя кислорода

и водяных паров в стандартной атмосфере.

=2,1км

– эквивалентная толщина слоя кислорода

и водяных паров в стандартной атмосфере.

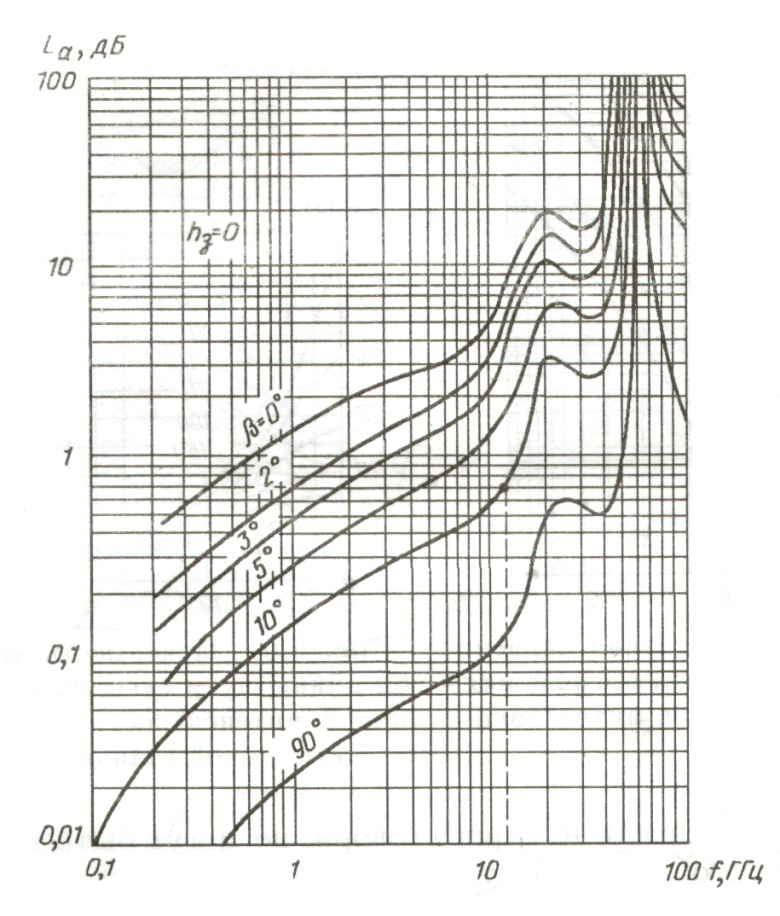

Частотная зависимость поглощения радиоволн в основной (невозмущенной) атмосфере без гидрометеоров, которые представляют собой как бы постоянную составляющую потерь, имеющих место в течение 100% времени, представлена на рис.6.5.

В силу термодинамического равновесия среда (атмосфера) излучает такое же количество энергии на данной частоте, которое поглощает, соответственно шумовая температура Тша, обусловленная излучением атмосферы с учетом гидрометеоров, равна ее яркостной температуре Тяа:

,

,

где:

- средняя термодинамическая температура

стандартной атмосферы,

- средняя термодинамическая температура

стандартной атмосферы,

- поглощение радиоволн в атмосфере.

- поглощение радиоволн в атмосфере.

Как

показывают расчеты, средняя термодинамическая

температура стандартной атмосферы для

углов места

в рассматриваемых диапазонах частот

равна:

в рассматриваемых диапазонах частот

равна:

.

.

Яркостную температуру спокойной атмосферы (без дождя) на разных частотах можно найти, воспользовавшись значениями из рис. 6.5.

Рис.6.5. Частотная зависимость поглощения радиоволн в спокойной атмосфере (без дождя) при различных углах места

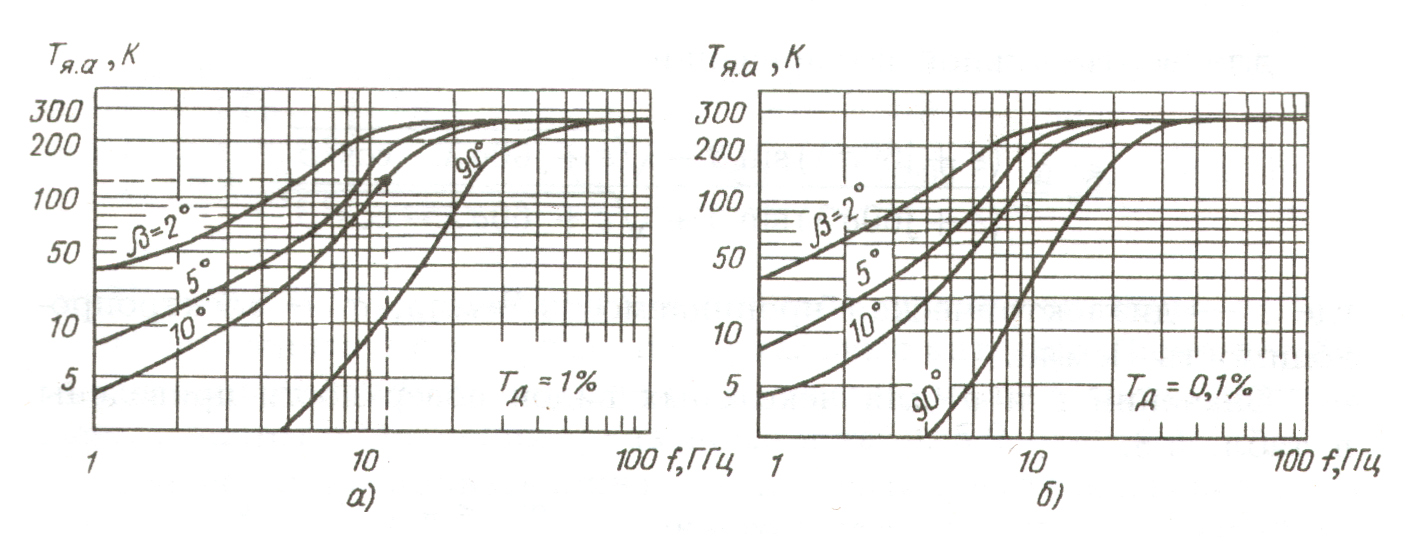

Результаты вычислений частотных характеристик яркостной температуры атмосферы с дождем при различных углах места (рис.6.6.) показывают, что максимальная температура шумов неба не превышает 260К и начинает играть существенную роль в диапазонах частот выше 5 ГГц.

Рис.6.6. Частотные зависимости шумовой температуры атмосферы

(с учетом дождя) для разных процентов времени Т дождя в течение часа: а) для процента времени Т =1%; б) для процента времени Т =0,1%.

Например, на частоте 10 ГГц для радиорелейной связи при =0 величина Тша=220К, а для спутниковой связи при =100 величина Тша=90К.

Приведенная оценка температуры атмосферы, по существу, относится к тропосфере. Радиоизлучением ионосферы в диапазоне частот выше 1 ГГц можно пренебречь, так как поглощение в ионосфере обратно пропорционально квадрату частоты Lи2,5 х 1015/f2 и не превышает 2,5 х 10-3 дБ даже при низких углах места антенны.