- •3 Функции синтаксемы:

- •Сопоставление основных признаков словосочетания и предложения

- •Семантическая характеристика словосочетаний

- •Категория предикативности

- •4.Структурная схема предложения и компоненты ее презентации. Вопрос о минимальной и расширенной структурной схеме в концепции в.А. Белошапковой. Понятие фразеологизированных структурных схем.

- •I блок (двухкомпонентные — номинативные)

- •II блок (двухкомпонентные — инфинитивные)

- •III блок (однокомпонентные)

- •6.Роль эллипсиса в коммуникативном аспекте высказывания. Парадокс неполного предложения: коммуникативное преимущество при грамматической «ущербности».

- •7.Понятия вопросительного, побудительного и повествовательного предложения. Типы предложений по цели высказывания

- •Типы вопросительных предложений

Синтаксические единицы в их отношении к языку, речи и тексту. Ориентация на многомерность при изучении синтаксических единиц. Сущность словоформы. Общая характеристика «Синтаксического словаря» Г.А.Золотовой (М., 1988). Типология словоформ (синтаксем).

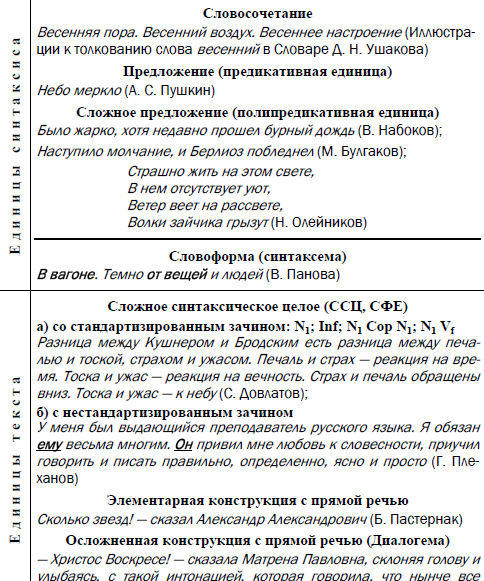

Много синтаксических единиц (словосочетание, предложение, текст, синтаксема, сложное синтаксическое целое или сверхфазовое единство или прозаическая строфа, предикативно-релятивный комплекс, конструкция с прямой речью, диалогическое единство, синтагма, фраза, высказывание, речевая реализация (синтаксемы и т.д.).

Множественность синтаксич.единиц в отличие единиц других уровней, надо их дифференц. ед.языка, речи, предикативные и непредикативные, дискусионные единицы (ссц, синтаксема).

Почему их так много?

1.В современном синтаксисе много противоречащих концепций. Семантический, динамический (коммуникативный), структурно-семантический подход, разговорный.

2. Синтаксис реализует потенциал всех других языковых уровней. Именно здесь происходит своеобразное аккумулирование языковых единиц всех существующих уровней.

3. Единицы синтаксиса – коммуникативные единицы.

В учебнике Бабайцевой и Максимова синтаксич.единицами считаются словосочетание, простое предложение, сложное предложение, сложное синтаксическое целое. В учебнике Белошапковой представлены три позиции: словосочетание, предложение и сложное предложение. Сложное предложение – синтаксическая единица? У него двойственная языковая природа. По коммуникативной функции простое и сложное предложение идентичны, то и другое передает сообщение. Различаются в структурно-семантическом плане: простое предложение монопредикативно, сложное – полипредикативно.

Единицы книжного типа речи:

-Синтаксема (словоформа) (термин Золотовой)

Вагон, в вагоне – синтакс.синоним односоставного предложения «вагон».

-Словосочетание – синтаксико-смысловое единство, непредикативная единица, состоящая из двух или нескольких слов, находящихся друг с дру-

гом в подчинительной связи и служащая для обозначения атрибутивных (жаркое лето), объектных (вырастить дерево), субъектных (переписанная учеником тетрадь) и обстоятельственных (гулять в парке) отношений..

-Предложение – коммуникативная единица, облад.предикативностью, формализованной в категориях синтаксического времени, модальности и лица. Предложение – не сумма синтаксем, словосочетаний, а отдельная единица.

Осложненное предложение – в котором есть однородные обособленные члены предложения, вводные, вставные компоненты. Осложненное предложение – 1,5 предикативности.

Сложное предложение – коммуникативно-структурное единство, состоящее из 2 и более предикативных единиц, вступающих друг с другом в сочинит., подчинит. или интонационно-композиционную связь.

Сложное синтаксическое целое – содружество предложений, объединенных общей темой и своеобразием синтаксической организации. Не любой фрагмент текста с общей темой, это формирующаяся единица. Это сложное тематическое целое.

Разговорный тип речи:

реализация синтаксемы, высказывание, диалогическое единство (2 и более реплики).

Вопрос о конструкциях с прямой речью – уникальная синтаксич.единица текстовой природы.

Синтагма и фраза – противоречивость.

Синтагма – фонетич. единство, выражающее единое смысловое целое. Это компонент высказывания. Как удивил меня (синтагма) вопрос студента!(синтагма). Наверху живут на юг уехали. Фраза – более крупный термин, синтагма – компонент фразы.

Золотова. Синтаксический словарь.

Синтаксема – минимальная, далее неделимая семантико-синтаксическая единица русского языка, выступающая одновременно как носитель элементарного смысла и как конструктивный компонент более сложных синтаксических построений, характеризуемая, следовательно, определенным набором синтаксических функций.

Различительные признаки синтаксемы:

1.категориально-семантическое значение слова, от которого она образована

2.соответствующая морфологическая форма

3. из 1. и 2. Способность синтаксически реализоваться в определенных позициях.

Функциональная типология синтаксем базируется на понимании синтаксической функции как конструктивной роли синтаксической единицы в построении коммуникативной единицы.

3 Функции синтаксемы:

1.самостоятельное, изолированное употребление единицы

2.употребление единицы в качестве компонента предложения

3.присловное употребление единицы в качестве компонента словосочетания (или сочетания слов)

=: 3 вида синтаксем:

Свободные (в 1, 2, 3 функциях) Другу-стихотворцу, обидчику – адресатное значение – свободное

Обусловленные (2, 3 ф.) всем весело, старику нездоровится, колонна из мрамора

Связанные (3 ф.) верить другу, мстить обидчику – объектное значение;

.

Функция 1 чаще всего связана с заголовками, драматургическими ремарками, экспозиционными предложениями текста.

Функции 2 и 3 (связано с позицией).

Функция 2. Позиции

1.предицируемого компонента предложения

2.предицирующего компонента предложения

3.распространителя предложения (ситуанта)

4.полупредикативного осложнителя предложения

Функция 3. Позиции

1.приглагольная

2.приименная (присубстантивная)

3. приадъективная и приадвербативная

В словаре получает отражение функционально систематизированный синтаксический строй языка.

МНЕНИЕ ИЛЬЕНКО И МАРТЬЯНОВОЙ О ЗОЛОТОВОЙ: Вызывает сомнение синтаксемы как единицы строевой, т.к. здесь учитывается реализация в разных позициях. Это точно не сугубо грамматическая единица. Сомнение по поводу узости материала. Рассматриваются существительные и местоимения. В конце есть список предикатов (глаголов), наречия – только в зоне переходности. Делать вывод на основе только существительных делать не приходится. Механистичный подход. Для РКИ должны быть студенты-филологи, возможно, специалисты-переводчики. Не для широкого круга, а для специалистов. Словарь входит в русло совр.синтакс.представления рус.яз., синтаксисты общаются не т. к макро единицам, но и перешагивают границы словосочет-я и предлож-я, рассматривая словоформу. Она пытается преодолеть схоластику в изучении границ языка, устан-т морфологич, лекс-синтаксич.подход. «Живой» подход к синтаксису.

Синтаксему целесообразно трактовать как единицу вспомогательного уровня – не собственно синтаксическую, но и не чисто морфологическую, сплав морфологии и синтаксиса.

КПР – явление текста, лишь условно причисляют к единицам синтаксиса для «методического удобства».

Т.о. рассматривать синтаксич.единицы следует за счет внимания не только к книжному, но и к разговорному типу речи, в оппозиции язык-речь.

![]()

Типология синтаксем:

Позиции

1.самостоятельное, изолированное употребление (название, предложение)

2.В качестве компонента предложения (детерминант, предикат)

3.присловное употребление в качестве компонента словосочетания или сочетания слов.

Если все 3 – свободная синтаксема. 2 и 3- обусловл.синтаксема. Только как компонент словосочетания – связанная.

Над морем.

Над морем туман (компонент словосочетания)

мстить обидчику – связанное синтаксема

2. Общая характеристика словосочетания как синтаксической единицы. Семантическая специфика словосочетания. Формально-структурная характеристика словосочетания: морфологическая природа компонентов, синтаксическая связь, количественный состав компонентов.

Словосочетание – (Белошапкова) слово и словоформа, связанные подчинит.отношениями. или 2 словоформы, связ-е подчинит.отношениями (СУП).

Словосочетание – непредиктивная, некоммуникативная единица синтаксиса, состоящая как минимум из 2 компонентов (главного и зависимого) с подчинительной связью (СУП). Компоненты словосочетания – формы знаменательных частей речи. Словосочетаниями не являются подлежащие и сказуемые (некорректно говорить о согласовании подлежащего и сказуемого; кардинативная, предикативная связь), однородные члены, фразеологизмы (Собаку съел). Белошапкова выражала идею изоморфизма (=подобия) единиц разного уровня =: однор.члены для нее являются словосочетаниями. …В числе отбитых Денисовым и Долоховым пленных был Пьер Безухов. В числе – производный предлог. В следствие опоздания, в течение и т.п. – не словосочетания. Двигаться по направлению к дому – производный предлог (=двигаться к дому), предложно-падежное словосочетание. Двум-трём; вот какой рассеянный!- производная частица;с вечера до полудня.

Является ли словосочетание «строительным материалом» (В.В.Виноградов) предложения?

Спор о соотношении словосочетания и предложения, о характере номинативной природы словосочетания.

Точки зрения.

Словосочетание – основная единица синтаксиса (русистика XIX века: Фортунатов, Петерсон). В качестве словосочетания и коммуникатив.основа предложения.

Словосочетание рассматривается наряду с предложением, словосочетание возникает, рождается в предложении (Шахматов).

Словосочетание – «строительный материал» предложения, синтаксическая единица номинативного характера (Виноградов)

Словосочетание – единица номинативного характера, но за пределы словосочетания надо выводить детерминанты, надо различать сочетания слов, присловные отношения и детерминантные (В.А.Белошапкова, Н.Ю.Шведова). В Польше (детерминант – член предложения, кот. соотносится со всей основой в целом) назревал мятеж против Сигизмунда.

В современной русистике вопрос, метафорически сформулированный Виноградовым неактуален, непринципиален. Существуют готовые словосочетания, клише, штампы, идеалогемы эпохи, но многие словосочетания рождаются именно в предложении или в контексте целого произведения (В.Набоков «Другие берега»:личико цветка, клякса усов, маленькие Фюреры – не готовые словосочетания).

Д.Н.Шмелев иронизировал по поводу виноградовской метафоры: Я помню чудное мгновенье. Если рассматривать предожение с точки зрения строительных блоков, то мгновение попадает и в чудное мгновение и помню мгновение. В клише нет негативной оценочности, в штампе – есть.