- •3. Виды перкуссии: по технике, по цели, по громкости.

- •4. Свойства перкуторных звуков

- •8.2. Тупой перкуторный звук, причины, диагностическое значение

- •8.3. Тимпанический перкуторный звук, диагностическое значение

- •9.2.1. Изменения положения нижних границ в патологии

- •9.3. Подвижность нижнего легочного края в норме

- •9.3.1. Изменения подвижности нижнего легочного края в патологии

- •2. Диффузное ослабление:

- •I тон называется систолическим, так как выслушивается в начале систолы. По механизму образования он состоит из 4-х компонентов:

- •Который тон первый?

- •1. Шумы, выслушиваемые при наиболее часто встречающихся клапанных пороках сердца.

- •3. Функциональные шумы.

- •1. Чрезмерного разрушения эритроцитов и повышенной выработки билирубина — гемолитическая или надпечёночная желтуха;

- •2. Нарушения улавливания клетками печени билирубина и связывания его с глюкуроновой кислотой — паренхиматозная;

- •1. Первичная, эссенциальная аг

- •2. Симптоматическая аг

- •1. Синдром нарушения (недостаточности) пищеварения (малъдигестии)

- •1. Нарушение полостного пищеварения - это "диспепсия" в широком смысле слова.

- •2. Нарушение преимущественно пристеночного пищеварения.

- •3. Эндокринные нарушения:

- •1. Синдром портальной гипертензии

- •II. Геморрагический синдром. Три основных фактора лежат в основе геморрагического синдрома при спн:

- •7. Затруднение и болезненность мочеиспускания при отёке наружных половых органов;

- •Причины опн:

- •I стадия — начальная

- •II стадия — олиго-анурическая

- •III стадия — стадия восстановления диуреза

- •IV стадия — стадия выздоровления

1. Шумы, выслушиваемые при наиболее часто встречающихся клапанных пороках сердца.

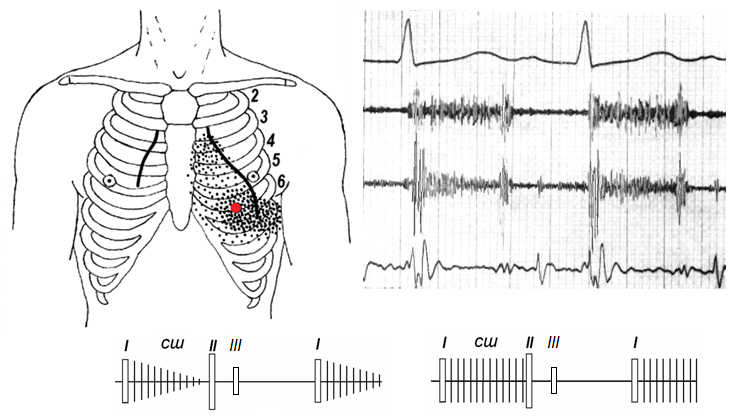

Шум митральной недостаточности (рис. 4, см. также рис.3):

систолический,

точка максимальной громкости над верхушкой сердца (также может хорошо выслушиваться во II межреберье или над III ребром слева у грудины и в задней зоне левого предсердия),

обычно занимает всю систолу,

дующий, нередко грубый дующий, громкий (до 4/6 баллов), но очень редко сопровождается дрожанием, постоянной громкости (на ФКГ лентовидный) или затихающий к концу систолы (треугольный с основанием у I тона), мало меняется от положения тела и физической нагрузки,

имеет большую зону проведения от точки максимальной громкости, но лучше всего в подмышечную область,

начинается вместе с I тоном, который тем слабее, чем более выражена недостаточность митрального клапана.

При небольшой степени митральной недостаточности шум дующий нежный тихий, занимает не всю систолу, заканчиваясь до II тона, лучше выслушивается в положении лежа с небольшим поворотом на левый бок и после физической нагрузки.

Шум ослабевает при резко выраженной митральной и (или) левожелудочковой недостаточности. В этом случае I тон и систолический шум могут совсем исчезнуть.

Рис. 4. Шум митральной недостаточности:

Вверху слева – границы относительной тупости сердца по данным перкуссии, точка максимальной громкости шума (кпасный кружок) и зона проведения (густота точек соответствует громкости шума),

Вверху справа – ЭКГ II, ФКГ (высокая 1, средняя 2 и низкая частоты) - пансистолический шум. На средней и низкой частотах – картина суммационного ритма галопа: I, II, III+IV тоны.

Внизу справа – два варианта шума (схема). I, II – тоны сердца, СШ – систолический шум.

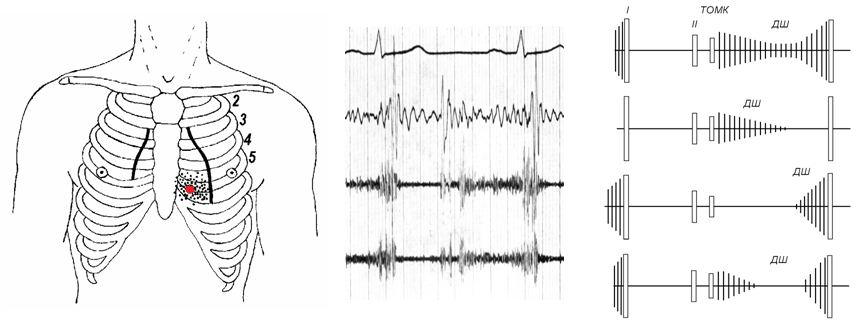

Шум митрального стеноза (рис.5):

диастолический,

с точкой максимальной громкости над левым желудочком, часто чуть медиальнее и выше верхушки сердца,

начинается в мезодиастоле; если есть тон открытия митрального клапана, то после него; продолжается до I тона с пресистолическим усилением; между мезодиастолическим и пресистолическим шумами может быть короткая пауза; возможны варианты, когда имеется только мезодиастолический или только пресистолический шум;

часто не громкий (максимально 4/6), если громкость достигает 4/6 баллов, пальпируется диастолическое дрожание. Изменение громкости шума в течение фазы зависит от варианта шума: мезодиастолический - затихающий, пресистолический – нарастающей громкости, шум занимающий всю часть диастолы после открытия митрального клапана, вначале затихает, а потом (в пресистоле) усиливается; шум лучше выслушивается в положении в пол-оборота на левом боку, а также после физической нагрузки;

зона проведения шума небольшая,

в отличие от диастолического шума аортальной недостаточности, шум митрального стеноза начинается не вместе со II тоном, а, как уже указано, после открытия митрального клапана, т.е. в мезодиастоле.

Рис. 5. Шум митрального стеноза.

Слева – границы относительной сердечной тупости, точка максимальной громкости и зона проведения шума.

Справа – схематическое изображение тонов и шумов, сверху вниз: мезодиастолический шум, переходящий в пресистолический,

– только мезодиастолический шум,

– пресистолический шум

– мезодиастоличский и пресистолический шумы с паузой между ними.

I, II – тоны. ТОМК – тон открытия митрального клапана,

ДШ – диастолический шум.

В середине – ЭКГ II, ФКГ: Н1, С2, В1, точка записи 4лс+3,5. Мезодиастолический шум плавно переходящий в пресистолический (седловидный).

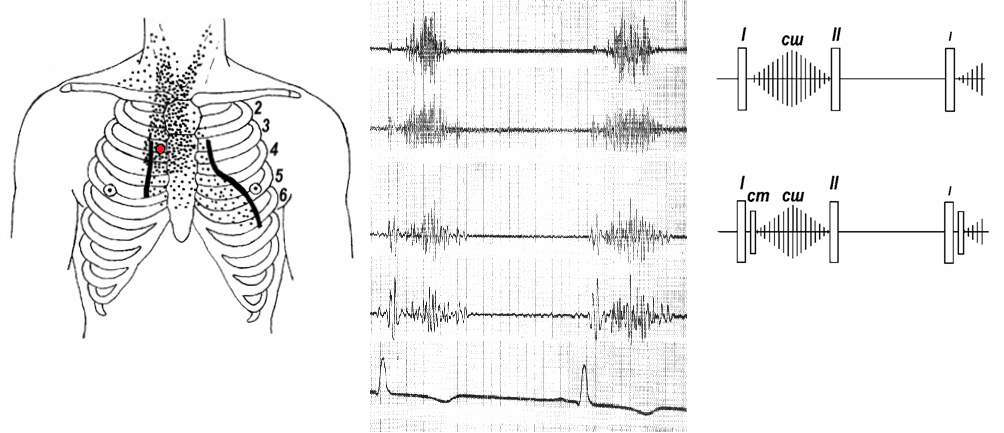

Шум аортальной недостаточности (рис.6):

диастолический,

точка максимальной громкости в зоне аорты, часто в зоне Боткина-Эрба (слева от грудины от ее края до окологрудинной линии на уровне III-IV ребер-межреберий), но может быть и над грудиной на уровне III ребра или даже во II межреберье справа у грудины,

шум продолжительный, часто занимает всю диастолу (не менее 1/3),

высокий, обычно имеет мягкий дующий характер,

громкость шума редко превышает 3/6 баллов, но никогда не сопровождается дрожанием, он постепенно ослабевает к I тону, на ФКГ имеет треугольную форму с основанием у II тона, шум лучше выслушивается в вертикальном положении пациента, иногда усиливается при наклоне вперед или при приподнятых руках, проводится в основном влево вниз, вплоть до верхушки сердца,

начинается вместе со II тоном.

При небольшой аортальной недостаточности шум очень слабый, короткий и не имеет зоны проведения, выслушиваясь в одной из точек, которую следует искать, методично выслушивая всю зону Боткина-Эрба. При сифилитическом аортальной недостаточности без изменения створок клапана II тон на аорте, в отличие от ревматической громкий, звенящий.

Рис.6. Шум аортальной недостаточности. Слева – границы относительной сердечной тупости, точка максимальной громкости и зона проведения шума.

Справа – схематическое изображение протодиастолического шума.

В середине – ЭКГ II, ФКГ: каналы С1, С2, А, В1. Запись с верхушки сердца.

Голодиастолический шум (протодиастолический шум, продолжающийся вплоть до I тона) и слабый сопровождающий систолический шум при отсутствии стеноза.

Шум аортального стеноза (рис.7):

систолический,

точка максимальной громкости в зоне аорты (справа во II межреберье у края грудины, над грудиной на уровне III межреберий или даже слева от нее),

шум занимает большую часть систолы,

он низкий, носит грубый характер (рокочущий, режущий, пилящий, шум терки),

обычно громкий и часто очень громкий, может достигать 6/6 баллов; физической нагрузки, чтобы его услышать обычно не требуется, громкость постепенно нарастает и вновь ослабевает ко II тону (на ФКГ – ромбовидный или веретенообразный),

шум имеет большую зону проведения, преимущественно по току крови (на шею, плечо, в межлопаточное пространство), но и во все стороны от сосудистого пучка и границ относительной сердечной тупости,

он начинается после I тона.

Систолическому шуму нередко предшествует ранний добавочный систолический тон.

Рис. 7. Шум аортального стеноза.

Слева – границы относительной тупости сердца, точка максимальной громкости шума 4/6 баллов и зона проведения.

Справа – схематическое изображение звуковой картины: I, II – тоны сердца, ст – сосудистый тон, сш – систолический шум.

В середине сверху вниз: ФКГ: каналы В1, В2, С1, Н Ромбовидный систолический шум; ЭКГ I стандартное отведение. Точка записи 2пс.

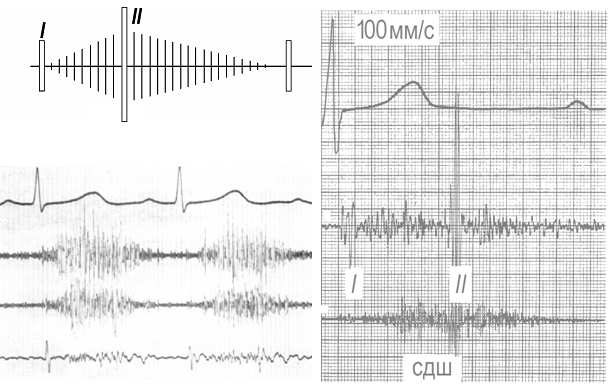

2. Шум при незаращении артериального протока (рис.8) относится к так называемым продолжительным шумам. Это название свидетельствует о том, что шум из одной фазы продолжается во вторую. В данном случае кровь сбрасывается из аорты в легочную артерию как во время систолы, так и во время диастолы, т.к. градиент давления имеется в обеих фазах. Шум

систолодиастолический,

точка максимальной громкости его находится слева от грудины на уровне II-III межреберий,

шум грубый,

громкий, до 6/6 баллов, может сопровождаться дрожанием,

он начинается сразу после I тона, усиливается к концу систолы и, перекрывая II тон, переходит в диастолу, где постепенно ослабевает и заканчивается на некотором расстоянии от I тона, на слух напоминает работу паровой машины (машинный шум),

зона его проведения достаточно большая, в том числе влево в подмышечную область, он может выслушиваться на спине слева паравертебрально.

Отмечается акцент II тона на легочной артерии вследствие легочной артериальной гипертензии.

Рис. 8. Шум незаращения артериального протока. Слева вверху - схематическое изображение звуковой картины, внизу - данные ЭКГ и ФКГ (систолодиастолический шум, II тон плохо дифференцируется). Справа - второй вариант звуковой картины на ФКГ: систолодиастолический шум (СДШ), резкое усиление II тона. Запись с точки 2 лс.