- •3. Виды перкуссии: по технике, по цели, по громкости.

- •4. Свойства перкуторных звуков

- •8.2. Тупой перкуторный звук, причины, диагностическое значение

- •8.3. Тимпанический перкуторный звук, диагностическое значение

- •9.2.1. Изменения положения нижних границ в патологии

- •9.3. Подвижность нижнего легочного края в норме

- •9.3.1. Изменения подвижности нижнего легочного края в патологии

- •2. Диффузное ослабление:

- •I тон называется систолическим, так как выслушивается в начале систолы. По механизму образования он состоит из 4-х компонентов:

- •Который тон первый?

- •1. Шумы, выслушиваемые при наиболее часто встречающихся клапанных пороках сердца.

- •3. Функциональные шумы.

- •1. Чрезмерного разрушения эритроцитов и повышенной выработки билирубина — гемолитическая или надпечёночная желтуха;

- •2. Нарушения улавливания клетками печени билирубина и связывания его с глюкуроновой кислотой — паренхиматозная;

- •1. Первичная, эссенциальная аг

- •2. Симптоматическая аг

- •1. Синдром нарушения (недостаточности) пищеварения (малъдигестии)

- •1. Нарушение полостного пищеварения - это "диспепсия" в широком смысле слова.

- •2. Нарушение преимущественно пристеночного пищеварения.

- •3. Эндокринные нарушения:

- •1. Синдром портальной гипертензии

- •II. Геморрагический синдром. Три основных фактора лежат в основе геморрагического синдрома при спн:

- •7. Затруднение и болезненность мочеиспускания при отёке наружных половых органов;

- •Причины опн:

- •I стадия — начальная

- •II стадия — олиго-анурическая

- •III стадия — стадия восстановления диуреза

- •IV стадия — стадия выздоровления

I тон называется систолическим, так как выслушивается в начале систолы. По механизму образования он состоит из 4-х компонентов:

основной компонент – клапанный, образован звуком закрытия створок митрального и трикуспидального клапанов в начале систолы – в фазу асинхронного сокращения, причем сначала закрывается митральный клапан, а чуть позже – трикуспидальный клапан. Но время между закрытием митрального и трикуспидального клапана составляет 0,02 с и ухом не различимо: это время физиологического асинхронизма.

мышечный компонент – обусловлен колебаниями миокарда желудочков в фазу изометрического напряжения желудочков;

сосудистый компонент – обусловлен колебаниями начальных отделов аорты и легочной артерии под влиянием потока крови, перемещающегося из желудочков в магистральные сосуды в фазу быстрого изгнания.

предсердный компонент – обусловлен колебаниями миокарда желудочков во время систолы предсердий. Этот компонент предшествует клапанному компоненту I тона.

II тон называется диастолическим, он выслушивается в начале диастолы.

Состоит из 2-х компонентов:

клапанный компонент образован звуком захлопывания створок полулунных клапанов аорты и легочной артерии;

сосудистый компонент связан с вибрацией стенок аорты и легочной артерии под влиянием потока крови, направляющейся в сторону желудочков.

Полулунные клапаны захлопываются неодновременно, время между закрытием клапанов аорты и легочной артерии также составляет 0,02 с – это время физиологического асинхронизма.

При анализе сердечных тонов необходимо уметь отличать I и II тоны:

I тон возникает после более продолжительной паузы, т.е. диастолы, II тон – после короткой паузы, т.е. систолы.

I тон громче II-го на верхушке и в 4-ой точке аускультации (там находится проекция митрального и трикуспидального клапанов, закрытием которых и образован I тон). I тон более продолжительный и низкий. II тон громче I-го на основании сердца – во 2-й и 3-й точках аускультации (точки проекции полулунных клапанов), он более короткий и высокий.

При тахикардии, особенно у детей, когда систола равна диастоле, отличить I и II тоны поможет следующий приём: аускультация в сочетании с пальпацией пульса на сонной артерии; тот тон, который совпадает с пульсом на сонной артерии, является I.

III и IV физиологические тоны.

Их появление связано с колебанием миокарда желудочков под влиянием крови, перемещающейся из предсердий в желудочки во время диастолы желудочков. Условиями для возникновения III и IV физиологических тонов является высокий тонус миокарда. Эти тоны можно выслушать у подростков и молодых людей с тонкой грудной стенкой и гиперкинетическим типом гемодинамики (повышенная скорость и увеличение силы, при физической и психической нагрузке). Лучше выслушиваются при непосредственной аускультации на верхушке сердца.

III тон – протодиастолический, он появляется в начале диастолы через 0,14-0,20 с после II тона. При высоком тонусе миокарда в фазу быстрого пассивного наполнения желудочков миокард начинает колебаться, вибрировать под действием тока крови. Это слабый, низкий непродолжительный звук.

IV тон – пресистолический, он появляется в конце диастолы, предшествует I тону. Очень тихий, короткий звук. Выслушивается у лиц при высоком тонусе миокарда желудочков и повышенном тонусе симпатической нервной системы. IV тон обусловлен колебаниями миокарда желудочков при поступлении в них крови в фазе систолы предсердий – фаза активного наполнения желудочков (как 4-й компонент I тона). Чаще выслушивается в вертикальном положении у спортсменов и после эмоциональной нагрузки. Это обусловлено тем, что предсердия чувствительны к симпатическим влияниям, поэтому при повышении тонуса симпатической НС, отмечается некоторое опережение сокращений предсердий от желудочков и поэтому четвертый компонент I тона начинает выслушиваться отдельно от I тона и называется IV тоном.

Изменение звучности тонов сердца.

Одновременное усиление или ослабление I и II тонов обусловлено прежде всего экстракардиальными причинами.

Причины усиления обоих тонов в норме:

Тонкая грудная стенка – при слабом развитии мышц и ПЖК

Физическое и эмоциональное напряжение, при этом возрастает ЧСС, укорачивается диастола, и снижается диастолическое наполнение желудочков. Сила сокращения желудочков и скорость кровотока при этом повышаются, что приводит к усилению тонов.

В патологии усиление обоих тонов обусловлено экстракардиальными причинами:

Снижение воздушности легочной ткани в месте проекции сердца на грудную стенку – пневмосклероз, воспалительная инфильтрация.

Воздушная резонирующая полость в легком, прилегающая к сердцу – в ней происходит усиление звука.

Опухоль заднего средостения, при которой сердце приближается к грудной стенке.

Увеличение ЧСС при лихорадке, тиреотоксикозе – снижается диастолическое наполнение желудочков.

Причины ослабления обоих тонов в норме:

Толстая грудная стенка – при избыточном развитии мышц и жировой ткани.

Во сне. При этом уменьшается ЧСС, увеличивается диастолическое наполнение желудочков, уменьшается скорость кровотока. В положении на спине сердце отодвигается от передней грудной стенки и звучность тонов ослабевает.

В патологии ослабление I и II тона обусловлено в основном экстракардиальными причинами:

Повышение воздушности легочной ткани в месте проекции сердца на грудную стенку – при эмфиземе легких.

Левосторонний экссудативный плеврит или пневмоторакс, отодвигающие сердце от передней грудной стенки.

Выпотной перикардит.

Интракардиальная причина одновременного ослабления обоих тонов - понижение сократительной способности миокарда желудочков. Причины - миокардиодистрофии, миокардиты, миокардиопатии, кардиосклероз. При этом уменьшается скорость кровотока и сила сокращения миокарда, что ведет к ослаблению I тона, понижается объем поступающей крови в аорту и ЛА, значит, ослабевает II тон.

Аускультация сердца проводится в следующих точках:

область верхушки сердца, которая определяется по локализации верхушечного толчка. Это точка проекции митрального клапана;

II межреберье у правого края грудины. Здесь выслушивается аортальный клапан;

II межреберье у левого края грудины. Здесь выслушивается клапан легочной артерии;

Место прикрепления мечевидного отростка к телу грудины. Здесь выслушивается трикуспидальный клапан

точка Боткина-Эрба – III межреберье на 1-1,5 см кнаружи от левого края грудины. Здесь выслушиваются звуковые колебания, возникающие при работе аортального клапана, реже – митрального.

При аускультации определяют точки максимального звучания сердечных тонов:

I тона – область верхушки сердца (I тон более громкий, чем II)

II тона – область основания сердца.

Сопоставляется звучность II тона слева и справа от грудины.

У здоровых детей, подростков, молодых людей астенического типа телосложения наблюдается усиление II тона на легочной артерии (справа тише, чем слева). С возрастом наблюдается усиление II тона над аортой (II межреберье справа).

Причины изолированного изменения звучности I или II тона чаще являются интракардиальными.

Усиление I тона связано прежде всего со снижением диастолического наполнения желудочков. Причины:

- митральный стеноз. Утолщение створок митрального клапана ведет к усилению звучности клапанного компонента I тона, снижение диастолического объема крови в ЛЖ приводит к повышению скорости сокращения миокарда и усилению мышечного и сосудистого компонентов I тона. I тон при митральном стенозе называется хлопающий I тон.

- тахикардия

- экстрасистолия. Усиление I тона определяется в момент внеочередного сокращения сердца после короткой диастолы.

- мерцательная аритмия, тахиформа. Укорочение диастолы.

- полная АВ блокада, когда происходит полное разобщение во времени сокращения миокарда желудочков и миокарда предсердий. В момент, когда сокращение предсердий совпадает с сокращением желудочков, происходит усиление I тона – пушечный тон Стражеско.

Если на верхушке I тон по громкости равен II или тише II тона – ослабление I тона. Причины:

- недостаточность митрального или трикуспидального клапана. Отсутствие периода замкнутых клапанов приводит к резкому ослаблению клапанного компонента. Диастолическое переполнение желудочков приводит к ослаблению мышечного и сосудистого компонентов I тона.

- недостаточность аортального клапана – в диастолу в левый желудочек поступает больше крови – уменьшается скорость его сокращения и скорость кровотока.

- стеноз устья аорты – I тон ослабевает за счет выраженной гипертрофии миокарда ЛЖ, понижения скорости сокращения миокарда из-за наличия повышенной постнагрузки.

- заболевания сердечной мышцы, сопровождающиеся понижением сократительной способности миокарда (миокардиты, кардиомиопатии, кардиосклероз), но если понижается сердечный выброс, то уменьшается и II тон.

- гипертрофии миокарда, например, при АГ, гипертрофической кардиомиопатии. При этом снижается скорость сокращения миокарда.

Изменение громкости II тона.

В норме звучность II тона во второй и третьей точках аускультации одинакова. Это объясняется тем, что хотя давление в аорте выше давления в ЛА, но аортальный клапан расположен глубже. Если во второй или третьей точках аускультации происходит усиление II тона – это называется акцентом II тона. Он может быть над аортой или легочной артерией.

Причины акцента II тона над легочной артерией:

Физиологическая причина – у детей и молодых людей до 25 лет. Причиной является более поверхностное расположение клапана ЛА и более высокая эластичность аорты, более низкое в ней давление. С возрастом повышается АД в БКК; ЛА отодвигается кзади, акцент II тона над ЛА исчезает.

В патологии усиление II тона над ЛА обусловлено повышением давления в МКК и наблюдается при митральных пороках сердца, хронических заболеваниях органов дыхания, первичной легочной гипертензии.

Причины акцента II тона над аортой:

- повышение АД

- атеросклероз аорты, усиление II тона появляется вследствие склеротического уплотнения створок аортального клапана и стенок аорты.

Причины ослабления II тона

на ЛА:

– недостаточность клапана ЛА, стеноз устья ЛА.

Над аортой:

- выраженная артериальная гипотензия

- недостаточность аортального клапана – при этом створки аортального клапана не смыкаются, следовательно, ослабляется клапанный компонент II тона.

- стеноз устья аорты – в результате снижения скорости кровотока через суженное отверстие аортального клапана ослабляется сосудистый компонент II тона.

Расщепление и раздвоение тонов.

У здоровых людей существует асинхронизм в работе правого и левого желудочков, в норме он не превышает 0,02 сек, эта разница ухом неразличима, и мы слышим один тон.

Если время между сокращением правого и левого желудочков увеличивается более 0,02 с, то каждый тон воспринимается не как единый звук. Если время асинхронизма увеличивается в пределах 0,02-0,04 сек – это расщепление. Если время асинхронизма 0,05 сек. и более – это раздвоение – более заметное удвоение тона.

Причины расщепления и раздвоения тонов одинаковы, разница лишь во времени.

Физиологическая причина расщепления и раздвоения I тона:

- можно выслушать в конце выдоха, когда повышается внутригрудное давление и повышается приток крови из сосудов МКК к левому предсердию, в результате чего повышается давление крови на предсердную поверхность митрального клапана. Это замедляет его закрытие, что приводит к выслушиванию расщепления.

Патологическое раздвоение I тона возникает при:

блокаде одной из ножек пучка Гиса, это приводит к запаздыванию сокращения одного из желудочков.

желудочковой экстрасистоле. При этом желудочек, в котором возник импульс, сокращается быстрее.

Выраженная гипертрофия миокарда, чаще левого желудочка (при аортальной гипертензии, стенозе аорты). При этом гипертрофированный желудочек сокращается более медленно.

Расщепление и раздвоение II тона.

Функциональное расщепление или раздвоение II тона наблюдается чаще, чем первого, встречается у молодых людей в конце вдоха или начале выдоха, при физической нагрузке. Причиной является неодновременное окончание систолы левого и правого желудочков.

Патологическое расщепление или раздвоение II тона чаще отмечается на легочной артерии. Механизм связан с повышением давления в МКК и запаздыванием закрытия клапана ЛА по сравнению с аортальным клапаном. Причины – митральные пороки, первичная легочная гипертензия, эмфизема легких и другие хронические заболевания органов дыхания. Как правило, усиление II тона на ЛА сопровождается расщеплением или раздвоением II тона на ЛА.

Патологические III и IV тоны. Условием для их возникновения является резкое снижение сократительной способности миокарда – «дряблый миокард».

III тон возникает через 0,12-0,20 сек. после II тона, то есть в начале диастолы, в фазу быстрого наполнения желудочков. Если миокард желудочков утратил свой тонус, при наполнении кровью полости желудочка мышца его легко и быстро растягивается, стенка желудочка вибрирует, образуется звук. Диагностическое значение патологического III тона - тяжелые миокардиты, миокардиодистрофии.

Патологический IV тон возникает перед I тоном в конце диастолы во время систолы предсердий. Условиями для его возникновения являются: резкое понижение тонуса миокарда желудочков и наличие переполненных предсердий. Быстрое растяжение стенки желудочков, утративших тонус, при поступлении в них большого объема крови в фазе систолы предсердий вызывает колебания миокарда и появляется IV патологический тон.

III и IV тоны лучше выслушиваются на верхушке сердца, на левом боку. С появлением III и IV патологических тонов связано возникновение ритма галопа.

Ритм галопа впервые описан Образцовым в 1912 году – «крик сердца о помощи». Является признаком резкого понижения тонуса миокарда и резкого уменьшения сократительной способности миокарда желудочков. Назван так, потому что напоминает ритм скачущей лошади.

Признаки:

тахикардия,

ослабление I и II тона,

появление патологических III или IV тона.

Выделяют:

протодиастолический ритм галопа – трехчленный ритм за счет появления III патологического тона,

пресистолический – за счет появления IV патологического тона,

мезодиастолический – когда дополнительный тон появляется в середине диастолы (при выраженной тахикардии III и IV тоны сливаются, в середине диастолы выслушивается суммационный тон).

Тон открытия митрального клапана.

– признак митрального стеноза. При митральном стенозе створки митрального клапана сращены между собой, при поступлении крови из предсердий в желудочки открытие митрального клапана сопровождается сильным натяжением створок, образуется звук – тон открытия митрального клапана, он появляется через 0,07-0,12 сек после II тона.

Ритм перепела, или мелодия митрального стеноза – это ритм, обусловленный появлением тона открытия митрального клапана, включающий:

- громкий, хлопающий I тон,

- акцент и расщепление или раздвоение II тона на ЛА,

-тон открытия митрального клапана.

Ритм перепела лучше выслушивается на верхушке сердца.

Маятникообразный ритм.

Условием для его возникновения является резкое снижение тонуса миокарда. При этом обе фазы сердечной деятельности – систола и диастола – уравновешиваются по времени. Это происходит либо за счет укорочения диастолы, либо за счет удлинения систолы. I и II тоны ослаблены и по звучности равны друг другу. Маятникообразный ритм напоминает звук качающегося часового маятника. Если маятникообразный ритм сопровождается тахикардий, это говорит об эмбриокардии, то есть мелодия напоминает биение сердца у плода.

Лекция 7

Аускультация шумов сердца

Экз. вопросы:

Классификация шумов сеpдца.

Причины и механизм обpазования интракардиальных органических шумов.

Оpганические систолические шумы: пpичины, механизм образования, клиническая характеристика,

ФКГ-диагностика.

Оpганические диастолические шумы: пpичины, механизм образования, клиническая характеристика, ФКГ-диагностика.

Функциональные шумы: причины, механизм образования, клиническая характеристика, отличия от оpганических.

Экстpакаpдиальные шумы: причины, механизмы образования, клиническая характеристика, диагностическое значение.

Шумы сердца - это звуки, чаще возникающие при работе сердца в патологии. От тонов они отличаются большей продолжительностью. Механизм образования сердечных шумов связан с переходом ламинарного тока крови в турбулентный.

Причины:

морфологические (анатомические изменения в строении сердца, клапанного аппарата, сосудов). Могут быть в виде:

- стенозов (сужений) клапанных отверстий

- недостаточности клапанов – когда клапан не прикрывает полностью просвет клапанного отверстия

- врожденные дефекты в строении сердца – чаще дефект МПП и МЖП.

2. гемодинамические факторы (наличие большого градиента давления между полостями сердца или полостью сердца и сосудом).

3. реологические – понижение вязкости крови – анемии, полицитемии.

Классификация шумов:

по месту образования: интракардиальные, экстракардиальные, сосудистые.

по причине образования интракардиальные делятся на органические и функциональные.

по механизму образования – стенотические, регургитационные.

по отношению к фазам сердечного цикла – систолические и диастолические.

Выделяют прото-, пре-, мезосистолические (-диастолические), пансистолические (-диастолические).

по форме- убывающие, нарастающие, ромбовидные (нарастающе-убывающие) и убывающее-нарастающие.

Органические интракардиальные шумы.

Обусловлены поражением клапанного аппарата сердца, то есть сужением клапанных отверстий или неполным смыканием створок. При этом неполное смыкание может быть вызвано анатомическим поражением или функциональным нарушением, поэтому их делят на органические и функциональные.

Органические шумы являются наиболее важными, так как являются признаком анатомического поражения клапанного аппарата сердца, то есть являются признаком порока сердца.

При выслушивании шума его анализ проводится в последовательности:

- отношение шумов к фазам сердечного цикла

- эпицентр шума

- связь с тонами сердца

- зона иррадиации

- интенсивность, продолжительность, высота, тембр.

- форма.

Органические систолические шумы выслушиваются в том случае, когда на пути тока крови встречается узкое отверстие, при прохождении которого ламинарный кровоток преобразуется в турбулентный.

Систолические органические шумы делятся на регургитационные и стенотические.

Регургитационные возникают при:

недостаточности митрального клапана – выслушивается на верхушке сердца, тесно связан с клапанным компонентом I тона. Сопровождается ослаблением I тона и акцентом и расщеплением или раздвоением II тона на ЛА. Хорошо проводится в аксиллярную ямку, лучше выслушивается в положении на левом боку в горизонтальном положении. По характеру убывающий. Продолжительность шума зависит от размеров клапанного дефекта и скорости сокращения миокарда левого желудочка.

недостаточности трехстворчатого клапана. Такая же картина выслушивается на основании мечевидного отростка.

дефект межжелудочковой перегородки – грубый, пилящий шум. Лучше выслушивается по левому краю грудины в 3-4 межреберье.

Стенотический систолический шум.

Причины:

аортальный стеноз.

Выслушивается по 2 межреберье у правого края грудины. Начинается от сосудистого компонента I тона. Сопровождается ослаблением I тона на верхушке и ослаблением II тона на аорте. Иррадиирует с током крови на все крупные артерии (сонные, подключичные артерии, дугу аорты, брюшную аорту). Лучше выслушивается в положении лежа на правом боку. Грубый, пилящий, нарастающе-убывающий («ромбовидный») шум.

стеноз легочной артерии – во 2 межреберье слева, по свойствам такой же.

Диастолические шумы.

Выслушивается в тех случаях, когда во время диастолы кровь, поступающая в желудочки, на своем пути встречает суженное отверстие. В отличие от систолических не иррадиируют.

Диастолические шумы регургитации.

Причиной является недостаточность аортального клапана. Шум начинается от сосудистого аортального компонента II тона. Сопровождается ослаблением I тона на верхушке и ослаблением II тона на аорте. Диастолический шум при аортальной недостаточности лучше выслушивается в точке Боткина и во 2 межреберье у правого края грудины. Усиление шума при аортальной недостаточности наблюдается в положении с запрокинутыми за голову руками – симптом Сиротинина-Куковерова. Не иррадиирует.

Диастолический шум во 2 межреберье слева является признаком недостаточности клапана ЛА. Органический порок встречается крайне редко.

Диастолические стенотические шумы.

Причиной является митральный стеноз. Шум сопровождается усилением I тона, акцентом и расщеплением или раздвоением II тона на ЛА, появлением тона открытия митрального клапана (ритм перепела). Шум появляется сразу после тона открытия митрального клапана. Механизм образования связан с поступлением крови в полость левого желудочка через суженное митральное отверстие в фазу быстрого наполнения желудочков. Это мезодиастолический шум. Второй шум связан с усилением скорости кровотока через суженное отверстие митрального клапана в фазу систолы предсердий – это пресистолический шум.

Шум лучше выслушивается на верхушке сердца в вертикальном положении.

Диастолический шум на основании мечевидного отростка – признак стеноза трехстворчатого клапана.

Функциональные шумы.

Выслушиваются при патологических состояниях, не связанных с анатомическими изменениями в клапанном аппарате. Иногда они могут выслушиваться в норме.

Причины:

нарушение гемодинамики, что ведет к увеличении скорости кровотока (физиологическое и эмоциональное напряжение, лихорадка. Шумы, которые

выслушиваются у подростков, - физиологические юношеские шумы – при несоответствии роста сосудов в длину и ширину).

нарушение реологических свойств крови – при анемии, полицитемии (понижение вязкости крови, появление турбулентных токов).

ослабление тонуса папиллярных и циркулярных мышц – при этом створки митрального клапана и трехстворчатого клапана провисают в предсердие, клапаны не полностью закрывают АВ отверстия. Так что во время систолы кровь из желудочка поступает в предсердие, поэтому выслушиваются функциональные шумы.

растяжение клапанного отверстия при дилатации полостей сердца или сосудов (аорты, ЛА). Причина – миокардиты, дилятационные кардиомиопатии.

Подавляющее большинство функциональных шумов являются систолическими. Исключение составляют 2 функциональных диастолических шума – шум Грехема-Стилла (относительная недостаточность клапанов ЛА), и шум Флинта – шум функционального митрального стеноза при органической аортальной недостаточности. Механизм его образования связан с тем, что во время диастолы желудочков поток крови, возвращающийся из аорты через неполностью прикрытое отверстие аортального клапана, ударяет о переднюю створку митрального клапана, в результате чего отверстие митрального клапана оказывается суженным – возникает функциональный стеноз митрального отверстия. В отличие от органического шума при митральном стенозе шум Флинта не сопровождается появлением тона открытия митрального клапана, не выслушивается ритм перепела.

Отличие функциональных шумов от органических.

функциональные выслушиваются чаще в систолу.

они выслушиваются чаще над верхушкой и ЛА

отличаются непостоянством, то исчезают, то появляются, возникают в одном положении, исчезают в другом.

никогда не занимают всю систолу, чаще выслушиваются в середине, не связаны с тонами сердца.

не сопровождаются изменениями громкости тонов, расщеплением и другими признаками пороков сердца.

не имеют характерной иррадиации

по громкости и тембру они более мягкие, нежные, дующие.

Экстракардиальные шумы.

Шумы, которые возникают синхронно с деятельностью сердца, но не связаны с поражением клапанного аппарата или нарушением внутрисердечной гемодинамики. К ним относятся шум трения перикарда, плевроперикардиальный шум, кардиопульмональный шум.

Шум трения перикарда возникает при:

наличии неровностей, шероховатостей на поверхности листков перикарда: при перикардитах, туберкулезе, лейкозной инфильтрации, кровоизлиянии в толщу листков перикарда, уремии – «похоронный звон уремика».

повышенная сухость листков перикарда – обезвоживание при упорной рвоте, поносе.

Признаки:

выслушивается над зоной абсолютной сердечной тупости

выслушивается и в систолу, и в диастолу

не проводится в другие места, выслушивается только в месте образования.

усиливается при надавливании стетоскопом и при наклоне туловища вперед или в коленно-локтевом положении.

Плевроперикардиальный шум.

Представляет собой шум трения плевры, синхронный с систолой и диастолой. Возникает при левостороннем плеврите с локализацией в области сердца. При сокращении сердца в связи с уменьшением его объема, легкие в месте соприкосновения с сердцем расправляются, происходит трение плевральных листков. Он выслушивается по левому краю относительной сердечной тупости. Усиливается при глубоком дыхании, сопровождается наличием шума трения плевры в других местах, удаленных от сердца.

Кардиопульмональный шум.

Это физиологический экстракардиальный шум. Этот шум связан с тем, что во время систолы сердце уменьшается в объеме и дает возможность расправиться прилегающему к нему участку легкого. Расправление альвеол в связи с вхождением воздуха и образует этот шум. Напоминает слабое везикулярное дыхание, синхронное с работой сердца. Выслушивается чаще по левой границе относительной сердечной тупости при гипертрофии сердца или увеличении скорости сокращения миокарда.

Сосудистые шумы.

После пальпации артерий проводят их аускультацию, стенку артерий стараются не сдавливать. В норме без надавливания стетоскопом над сонной, подключичной, бедренной артерией выслушивается I тон. Над менее крупными сосудами тоны не выслушиваются.

В патологии:

При недостаточности аортального клапана над крупными артериями (бедренная) вместо одного I тона выслушивается два тона, что носит название двойного тона Траубе. Его появление обусловлено регургитацией крови из аорты в левый желудочек в диастолу.

При надавливании стетоскопом над бедренной артерией вместо одного систолического шума может выслушиваться два – в систолу и диастолу – двойной шум Виноградова-Дюразье.

Если над любой артерией без надавливания выслушивается шум - это признак резкого сужения артерии: атеросклероз, врожденная аномалия или сдавление снаружи.

Точки аускультации артерий:

Почечные артерии – при сужении развивается вазоренальная или реноваскулярная почечная артериальная гипертензия. Выслушивается систолический шум по краю прямой мышцы живота на уровне пупка.

Чревная артерия выслушивается чуть ниже и правее мечевидного отростка.

Над венами в норме ни тоны, ни шумы не выслушиваются. При выраженных анемиях в результате резкого разжижения крови над яремными венами выслушивается шум волчка.

Аускультация щитовидной железы. В норме шумы не выслушиваются. При тиреотоксикозах и тиреоидитах вследствие повышения количества сосудов, неравномерно расширяющихся артерий в ткани железы и увеличении скорости кровотока выслушивается систолический шум.

ШУМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ СЕРДЦА

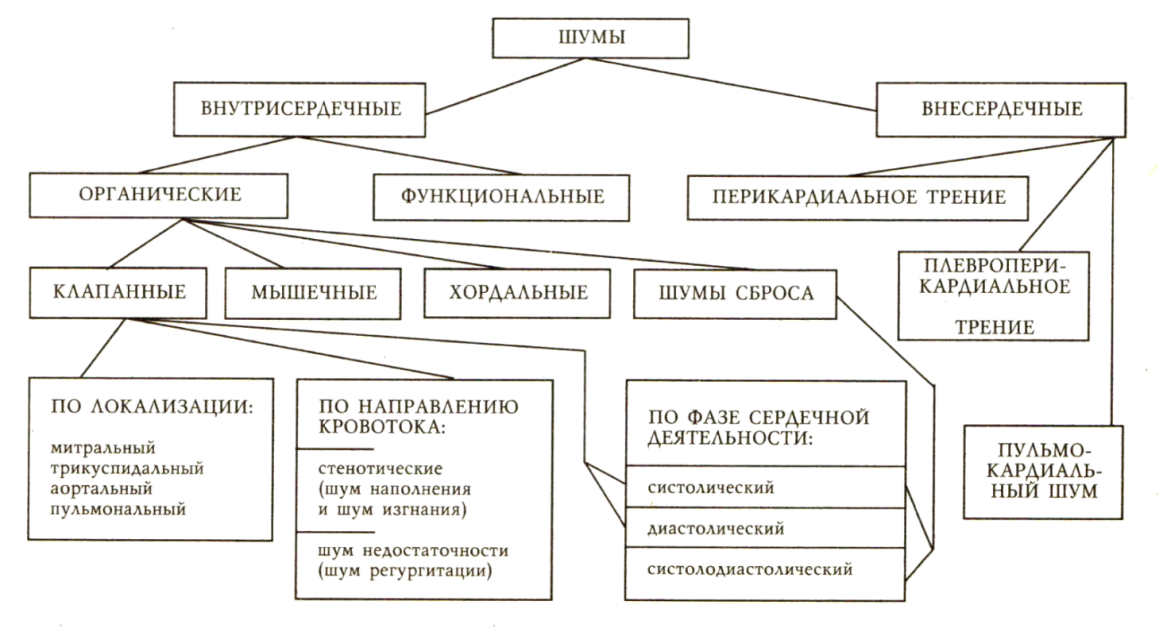

Эти шумы делятся на внутрисердечные и внесердечные (рис.1).

Рис.1. Классификация шумов, образование которых связано с работой сердца.

По Б.С.Шкляру (1972 г.), с дополнениями.

Внутрисердечные шумы.

Эти шумы могут быть органическими и функциональными.

Органические внутрисердечные шумы большей частью обусловлены наличием препятствия для кровотока. Это может быть сужение клапанных отверстий (в этом случае кровоток осуществляется в обычном направлении), недостаточность клапанов (кровоток ретроградный через узкое отверстие между не полностью сомкнувшимися створками клапана), дефекты перегородок (межжелудочковой и межпредсердной), соустья между крупными артериями (незаращение артериального протока).

К мышечным шумам можно отнести следующие:

шум относительной митральной недостаточности, обусловленной выраженной дилатацией левого желудочка с расширением клапанного кольца и регургитацией крови в предсердие (дилатационная кардиомиопатия, митрализация аортальных пороков, миокардит и др.),

шум при пролапсе створки митрального клапана у пациентов с острым инфарктом миокарда с вовлечением сосочковой мышцы, т.е. в случаях, когда основной причиной регургитации крови через атриовентрикулярный клапан является патология мышцы сердца, а створки клапана не изменены.

Условно сюда можно отнести и шум при пролапсе митрального клапана, обусловленном дисплазией.

Хордальные шумы обычно объясняют нахождением на пути тока крови хорды при аномалии развития или при разрыве сосочковой мышцы у пациентов с острым инфарктом миокарда. В последнем случае шум непостоянный, т.к. хорда перемещается вместе с частью сосочковой мышцы и во время систолы может не попадать в струю крови или попадать в различных положениях. Однажды в такой ситуации периодически выслушивался дистанционный шум громкостью свыше 6/6 баллов, т.е. невооруженным ухом на расстоянии нескольких метров от пациента.

Функциональные шумы обусловлены ускорением кровотока при отсутствии патологии сердца. Сюда можно отнести анемические шумы и скоростные шумы у быстро растущих детей и юношей.

В последнее время появилось новое название при оценке шумов – физиологические шумы. К ним относят анемические шумы, шумы при лихорадке, тиреотоксикозе, беременности. Все они обусловлены ускорением кровотока. С этим названием трудно согласиться, т.к., кроме беременности, речь идет о патологических состояниях. Лучше эти шумы называть динамическими, как делает ряд авторов.

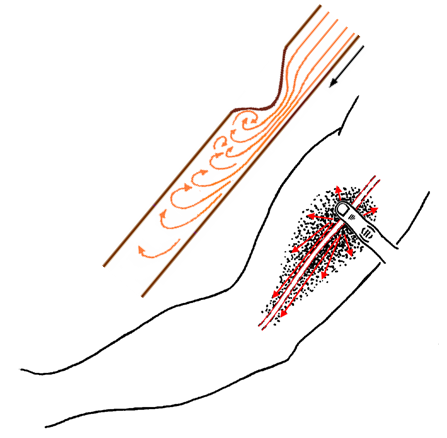

Многие моменты о происхождении и проведении внутрисердечных шумов можно понять на простом опыте – при аускультации искусственно суженных крупных артерий. Удобно исследовать плечевую артерию (рис.2). У лежащего на спине пациента без патологии сердечнососудистой системы артерию прощупывают на всем протяжении, отмечают ее проекцию на коже дермографом и прижимают пальцем к плечевой кости несколько выше середины плеча. Головку стетоскопа помещают дистальнее сдавления на 1,5-2 см, а степень ее сужения регулируют давлением пальца таким образом, чтобы выслушивался громкий шум. После этого, не меняя степени давления пальцем, выслушивают всю артерию – дистальнее сужения до локтевого сгиба и проксимальнее до подмышечной впадины, а также выслушивают внутреннюю поверхность плеча в обе стороны от артерии на всем протяжении. Обнаруживается следующая аускультативная картина. При равной степени сужения артерии шум лучше всего выслушивается после сужения и хорошо проводится, постепенно ослабевая, до локтевого сгиба. Проксимальнее сдавливающего пальца шум значительно слабее. Шум хорошо проводится в обе стороны от артерии: на равном расстоянии от места сужения он лучше выслушивается в стороны от артерии, чем проксимально.

Рис.2. Схема проведения искусственно вызванного артериального стенотического шума.

Этот опыт хорошо демонстрирует выявленные С.Ф.Олейником механизмы образования и проведения стенотических шумов: шум образуется дистальнее места сужения, проводится в стороны от места образования, очень хорошо проводится по току крови и значительно хуже – в противоположном направлении.

Применительно к сердцу эти закономерности сохраняются, но несколько трансформируются вследствие сложного строения органа. Следует обратить внимание на очень важное положение: шум образуется не в узком клапанном отверстии, а после него по току крови. Так, шумы митрального стеноза и аортальной недостаточности образуются в левом желудочке, шум аортального стеноза – в аорте. Вихревой поток крови при митральной недостаточности образуется в левом предсердии.

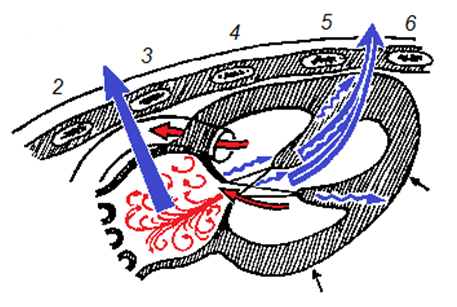

Но шумы проводятся с места своего образования не только по току крови. Вихревой поток, лежащий в основе образования шума, вызывает колебания окружающих структур сердца, по которым шум проводится на грудную клетку, где проводится аускультация. Например, шум митральной недостаточности образуется в левом предсердии (рис.3), но колебания передаются на створки клапана, а через хорды и сосочковые мышцы – на весь миокард левого желудочка и дальше на ткани грудной клетки. Поэтому шум лучше выслушивается над левым желудочком и латеральнее, в подмышечной области, хотя может быть хорошо слышен и в проекции увеличенного левого предсердия как спереди, так и сзади.

Рис.3. Механизм образования и проведения на грудную клетку шума митральной недостаточности по Олейнику. Красные стрелки указывают направление тока крови в аорту и ретроградно в левое предсердие. Сплошная синяя стрелка обозначает проведение шума к ближайшей точке выслушивания, двойная синяя стрелка – против тока крови на верхушку сердца. Извилистые стрелки показывают проведение вибраций по структурам сердца.

С практической точки зрения важно определять проведение шума в стороны от точки максимальной громкости, точнее – возможность выслушать шум на каком-либо расстоянии от точки максимальной громкости (см. рис.4-7).

Внесердечные шумы обусловлены трением серозных оболочек или являются дыхательными шумами, усиливающимися в ритме сердечной деятельности.

Последовательность аускультации сердца и методические приемы, используемые для решения поставленных задач.

На вопрос о последовательности выслушивания сердца имеются разные точки зрения. Большинство врачей начинают аускультацию с верхушки сердца, где обычно хорошо слышны первый и второй тоны сердца. Если верхушечной толчок не пальпируется, стетоскоп помещают чуть кнутри от левой границы относительной сердечной тупости в пятом межреберье. Здесь оценивают ритм сердечной деятельности, определяют, который тон первый, и оценивают его свойства.

Ритм сердечной деятельности определяют, сравнивая между собой диастолические паузы, которые в большинстве случаев практически равны между собой. У молодых пациентов нередко заметна дыхательная аритмия, когда во время вдоха ритм учащается (диастолические паузы укорачиваются), а во время выдоха урежается (диастолические паузы удлиняются). У взрослых людей дыхательная аритмия мало заметна, но если попросить пациента глубоко дышать, она становится отчетливой.