Жесткость.

Определяющими характеристиками для длинномерных деталей (валы, штоки, ходовые винты) являются критерии жесткости. Значительная упругая деформация приводит в таких изделиях к потере формы и нарушению нормальной работы присоединенной детали. Высокая жесткость также важная для корпусных деталей. Именно критерии жесткости обуславливают размеры корпусов, от которых требуется высокая точность.

Возможно и противоположное требование – детали, где жесткость не нужна (мембраны, пружины, чувствительные элементы приборов). Для таких деталей важно обеспечить высокую упругость. В этом случае от материала требуется высокий предел упругости и низкий модуль упругости. Модули нормальный и сдвига структурно нечувствительны, т.к. их значения определяются энергией межатомных связей. Они слабо изменяются при легировании и практически не изменяются при термической обработке.

К металлам с модулем упругости меньше, чем у железа (E=2,1*105 МПа), относят:

Mg – 0,45*105 Мпа; Al – 0,71*105 Мпа; Ti – 1,12*105 Мпа; Cu – 1,15*105 Мпа.

К металлам с модулем упругости выше, чем у железа, относят:

Be – 3,1*105 Мпа; W– 4,1*105 Мпа; Al2O3 – 4*105 Мпа; алмаз – 9,6*105 Мпа.

Надежность.

Для обеспечения надежности конструкции важно, чтобы каждому уровню прочности материала соответствовал необходимый запас трещиностойкости.

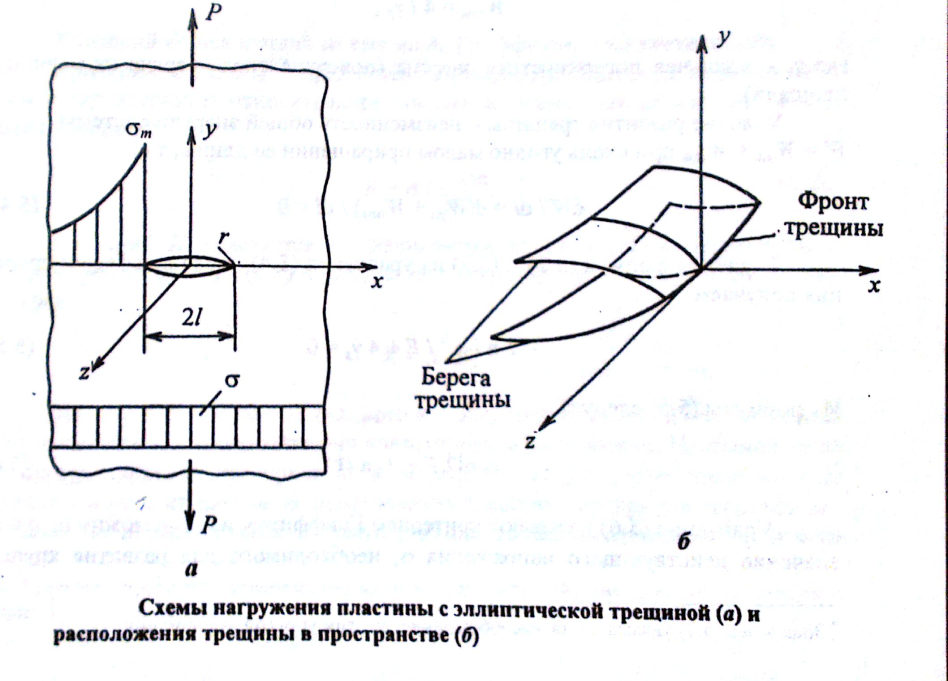

Началом развития современной механики разрушения считаются исследования английского инженера А. Гриффитса. В одной из своих работ он рассматривал изотропную бесконечную пластину конечной толщины, содержащую эллиптическую трещину длиной 2l с радиусом скругления r. Длина трещины существенно меньше ширины пластины:

Критерий Грифиитса – действующее значение напряжения, необходимое для развития хрупкой трещины длиной 2l:

где

– удельная поверхностная энергия.

– удельная поверхностная энергия.

Критерий Гриффитса позволяет также вычислить критическую длину трещины при внешнем напряжении .

Критерий

Гриффитса применим только к хрупким

материалам. Для реальных материалов

невозможно получить полностью хрупкое

разрушение, т.к. зарождению и развитию

трещины предшествует локализованная

пластическая деформация. Если считать,

что пластическая деформация сосредоточена

в вершине трещины, то на нее затрачивается

определенная энергия

.

Поэтому в уравнении критерия Гриффитса

следует заменить на

.

Поэтому в уравнении критерия Гриффитса

следует заменить на

,

и тогда для распространения трещины

должно соблюдаться равенство

выделяющейся энергии упругой деформации

и энергии пластической деформации перед

вершиной трещины.

,

и тогда для распространения трещины

должно соблюдаться равенство

выделяющейся энергии упругой деформации

и энергии пластической деформации перед

вершиной трещины.

Дж.

Ирвин предложил критерий

,

Мпа*м,

характеризующий работу, затраченную

на образование новой поверхности трещины

единичной длины:

,

Мпа*м,

характеризующий работу, затраченную

на образование новой поверхности трещины

единичной длины:

– энергетический

критерий.

– энергетический

критерий.

Также

он предложил критерий

,

характеризующий относительное локальное

повышение напряжения в вершине трещины:

,

характеризующий относительное локальное

повышение напряжения в вершине трещины:

– силовой

критерий.

– силовой

критерий.

Помимо

рассмотренных критериев, существуют

деформационные критерии квазихрупкого

разрушения, по которым также можно

определить будет ли трещина раскрываться.

Но на практике наибольшее распространение

получил коэффициент

интенсивности напряжений

.

Принято считать, что мгновенное развитие

трещины наступает в тот момент, когда

достигает максимального (или критического)

значения

.

Принято считать, что мгновенное развитие

трещины наступает в тот момент, когда

достигает максимального (или критического)

значения

,

которое называют критическим

коэффициентом интенсивности напряжений.

Значение

зависит от толщины образца (детали);

значение

снижается с ростом толщины детали до

тех пор, пока толщина не становится

больше значения

,

которое называют критическим

коэффициентом интенсивности напряжений.

Значение

зависит от толщины образца (детали);

значение

снижается с ростом толщины детали до

тех пор, пока толщина не становится

больше значения

.

При этой толщине значение

стабилизируется, т.к. большая часть

фронта трещины находится в состоянии

плоской деформации.

.

При этой толщине значение

стабилизируется, т.к. большая часть

фронта трещины находится в состоянии

плоской деформации.

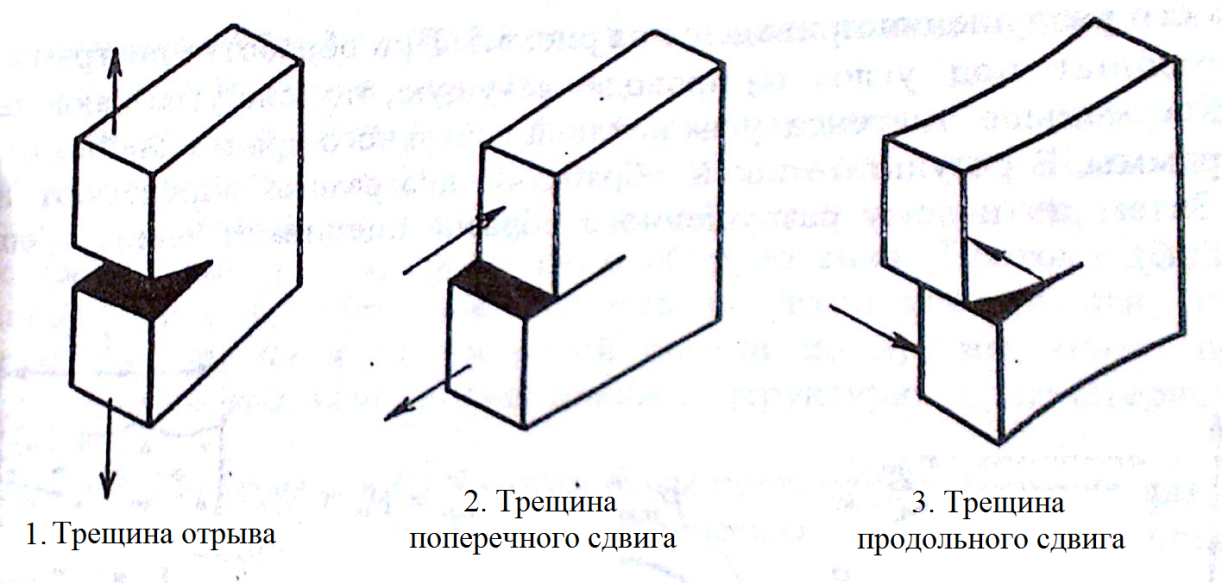

При определении существуют следующие модели типов трещин:

Для

модели трещины 1, как наиболее типичной,

минимальное значение

обозначается

и называется критическим коэффициентом

напряжений в условиях плоской деформации

в вершине трещины. Величина

– количественная

характеристика трещиностойкости

материала.

На практике ее используют для определения

связи между разрушающими напряжениями

и размерами дефектов в элементах

конструкции.

и называется критическим коэффициентом

напряжений в условиях плоской деформации

в вершине трещины. Величина

– количественная

характеристика трещиностойкости

материала.

На практике ее используют для определения

связи между разрушающими напряжениями

и размерами дефектов в элементах

конструкции.

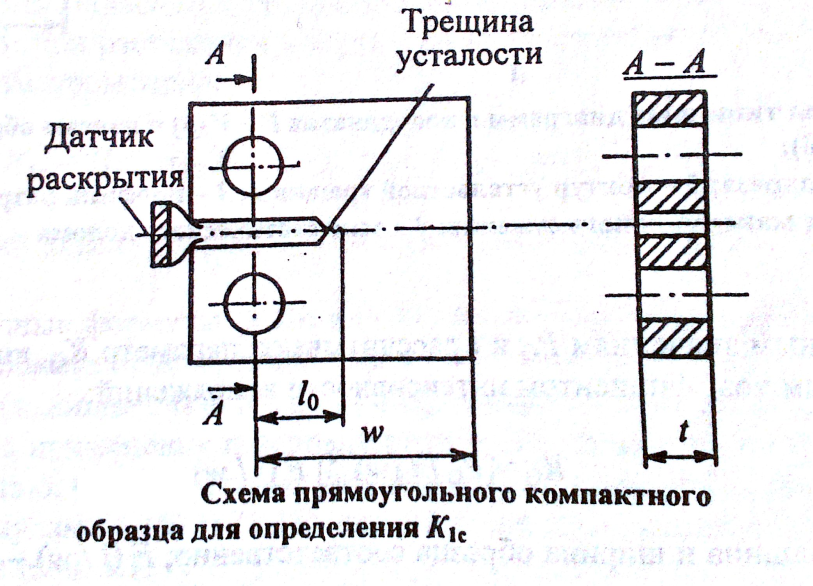

Определяют путем испытания специальных образцов с предварительно выращенной усталостной трещиной (ГОСТ 25506-85). Схема прямоугольного компактного образца с надрезом и выращенной усталостной трещиной:

О бразец

подвергается внецентровому растяжению

с автоматической регистрацией диаграммы

в координатах нагрузка P

– раскрытие берегов надреза V.

По диаграмме определяют максимальное

напряжение PQ,

при котором трещина раскрывается; по

излому образца определяют длину трещины

l.

По этим данным по специальной зависимости

определяют расчетный коэффициент

интенсивности напряжений KQ,

который при соблюдении определенных

условий принимают за

.

бразец

подвергается внецентровому растяжению

с автоматической регистрацией диаграммы

в координатах нагрузка P

– раскрытие берегов надреза V.

По диаграмме определяют максимальное

напряжение PQ,

при котором трещина раскрывается; по

излому образца определяют длину трещины

l.

По этим данным по специальной зависимости

определяют расчетный коэффициент

интенсивности напряжений KQ,

который при соблюдении определенных

условий принимают за

.

Изложенная

методика трудоемка и материалоемка,

для материалов низкой и средней прочности

необходимо изготовить крупногабаритные

образцы, испытание которых требует

мощного и громоздкого оборудования. В

настоящее время существуют методики

косвенной оценки

по другим, более просто и экономично

определяемым механическим и структурным

характеристикам материалов ( )

)