- •Землеустройство

- •1. Роль зем-ва в гос.Регул-и зем.Отношений

- •2. Задачи внутрихозяйственного землеустройства. Состав и содержание проектов землеустройства.

- •3. Способы образования земельных участков

- •4.Нормативно-правовое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ.

- •5.Объекты землеустройства и виды землеустроительных работ.

- •Понятие кадастра, краткие исторические сведения о возникновении и развитии земельного кадастра.

- •2. Гкн: основные понятия, используемые при ведении гкн, цель создания и ведения гкн.

- •Содержание и порядок ведения гкн

- •Объекты гкн и его классификация.

- •5.Основные разделы гкн.

- •6.Структура и содержание межевого плана, создаваемого на земельные участки.

- •7.Понятие мониторинга. Мониторинг земель: цель, задачи и содержание.

- •8.Классификация мониторинга земель.

- •Мониторинг городской среды: понятие, цель, задачи и содержание

- •2. Охрана городской среды: понятие, принципы осуществления и основное

- •1. Проектирование геодезических сетей сгущения для целей государственного

- •Проектирование опорных геодезических сетей для целей государственного кадастра недвижимости.

- •3.Оценка точности опорных межевых сетей, предназначенных для целей государственного кадастра недвижимости.

- •4. Проектирование и построение на местности геодезических фигур разбивки для выноса в натуру проекта межевания или восстановления границ землепользования.

- •5.Оценка точности геодезических фигур разбивки для землеустроительных и кадастровых работ

- •7. Системы координат, применяемые в землеустройстве и кадастре

- •Технология и организация кадастровых работ

- •Введение в дисциплину “Технология и организация кадастровых и землеустроительных работ”

- •2.Термины, определения и основные понятия технологического процесса

- •3.Правила составления сетевого графа и расчет его параметров при проектировании технологического процесса для создания и ведения государственного кадастра недвижимости.

- •4.Методы оптимизации ориентированного сетевого графа для получения минимальной трудоемкости технологического процесса.

- •Информационные системы для землеустройства в Сибири

- •1.Методы и системы сбора кадастровой информации

- •2.Современные наземные методы сбора кадастровой информации Геоинформационные системы

- •1.Геоинформационные системы (гис): понятие, определение, назначение

- •2.Классификация гис. Модули гис

- •3.Системы управления базами данных (субд). Модели данных в субд.

- •4.Растровые и векторные форматы данных.

- •Земельное право

- •Понятие земельного права.

- •Земельные правоотношения.

- •Источник земельного права.

5.Оценка точности геодезических фигур разбивки для землеустроительных и кадастровых работ

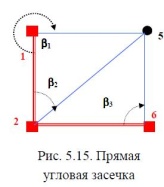

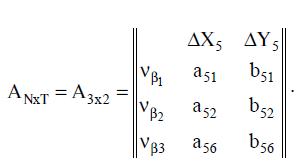

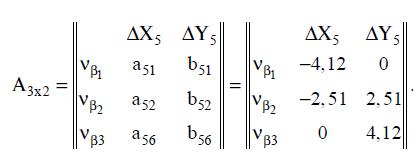

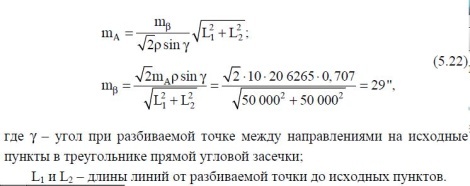

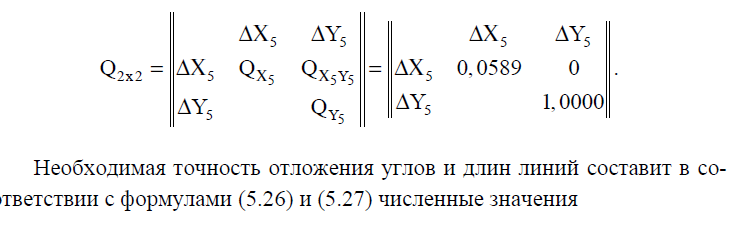

Оценка точности запроектированных фигур разбивки заключается в предвычислении необходимой точности отложения углов и длин линий (mb, mL), исходя из заданной нормативной точности построения на местности межевого знака1) Оценка точности прямой угловой засечки. Для выполнения оценки точности запроектированной прямой угловой засечки необходимо вычислить матрицу весовых коэффициентов определяемых параметров. Дано:mA-const; Найти:mβ,mS-? Для вып-ния оценки точности необх-о сост-ть и выч-ить матрицу весовыхкоэф-тов:Q=(AT*P*A)-1 (1), где А – матрица парам. ур-ний поправок(n*t), для дан.схемы:An*t=A3*2=

Коэффициенты матрицы А вычисляются по формулам

![]()

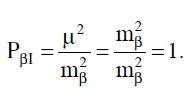

Матрица весов результатов измерений Р в формуле (5.13) для прямой угловой засечки составляется в следующем виде:

![]()

Диагональные элементы матрицы Р на основании принятого условия равенства средней квадратической ошибки единицы веса и СКО угловых измерений вычисляются по формуле

В результате решения матричного уравнения (5.13) получается матрица весовых коэффициентов, имеющая вид

![]()

СКО положения разбиваемой точки А вычисляется по формулам

![]()

На основании принятого условия равенства СКО единицы веса и СКО угловых измерений, заменяя СКО положения разбиваемой точки А на нормативный допуск, получаем формулу, позволяющую вычислить необходимую точность отложения углов в запроектированной угловой засечке

![]()

Предположим, например, что расположение исходных и определяемых пунктов в запроектированной прямой угловой засечке полностью соответствует фрагменту городской триангуляции, изображенной на рис. 3.1. Для этого варианта на основании таблицы для вычисления коэффициентов матрица параметрических уравнений поправок А будет иметь следующий численный вид:

При единичной матрице весов результатов измерений (5.16) решение матричного уравнения (5.13) приведет к матрице весовых коэффициентов следующего вида:

![]()

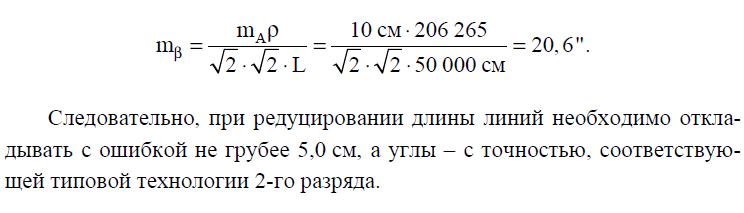

Подставляя значения весовых коэффициентов разбиваемого межевого знака 5 в формулу (5.20) и беря, например, значение нормативного допуска mA = 10 см, получим следующее численное значение:

Следовательно,

необходимая точность отложения углов

в запроектированной прямой угловой

засечке должна быть не грубее 33". Для

выбора геодезических инструментов

воспользуемся данными, приведенными в

табл. 2.14. На основании этих данных типовая

технология выполнения геодезических

разбивочных работ должна соответствовать

программе измерения углов в теодолитном

ходе. Аналогичные вычисления можно

выполнить и с использованием приближенной

формулы для оценки точности запроектированной

прямой угловой засечки, которая для

данного варианта (два симметричных

треугольника с одинаковыми длинами

линий и одинаковыми углами засечки)

имеет следующий вид:

Отметим, что погрешность применения приближенной формулы составляет 12 %. Однако при такой незначительной, на первый взгляд, погрешности, типовая технология, которую необходимо использовать при разбивке точки прямой угловой засечкой, должна соответствовать 2-му разряду. Следовательно, при проектировании наиболее ответственных фигур разбивки необходимо использовать только строгие формулы для оценки точности.

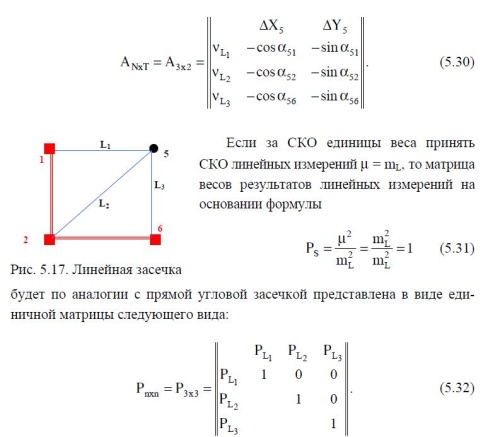

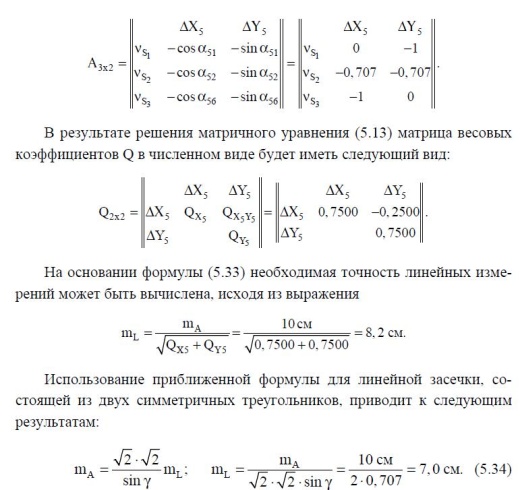

2) Оценка точности линейной засечки

Матрица весовых коэффициентов совпадает с матрицей весовых коэффициентов, полученной для способа прямой угловой засечки, а необходимую точность отложения длин линий можно вычислить по формуле

![]()

Отметим, что в данном случае характерно практически совпадение строгой формулы с приближенной для предвычисления точности запроектированной линейной засечки.

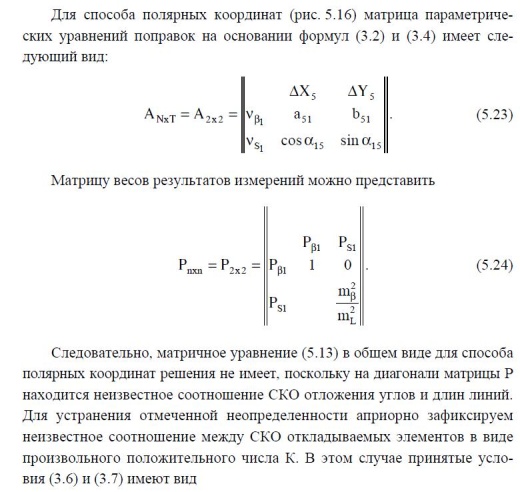

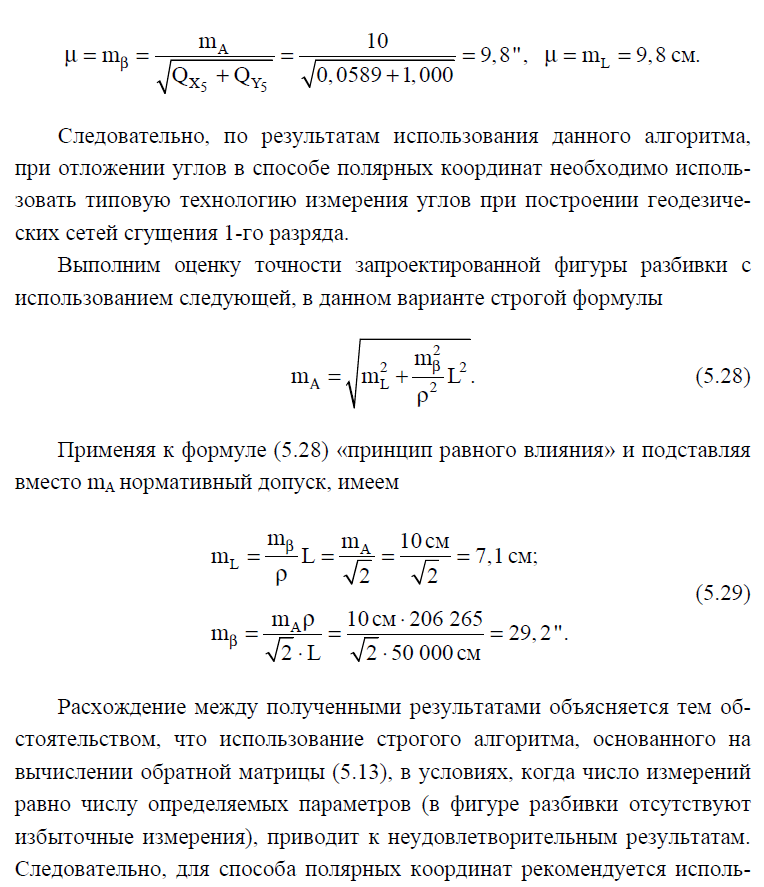

3)Оценка точности способа полярных координат.

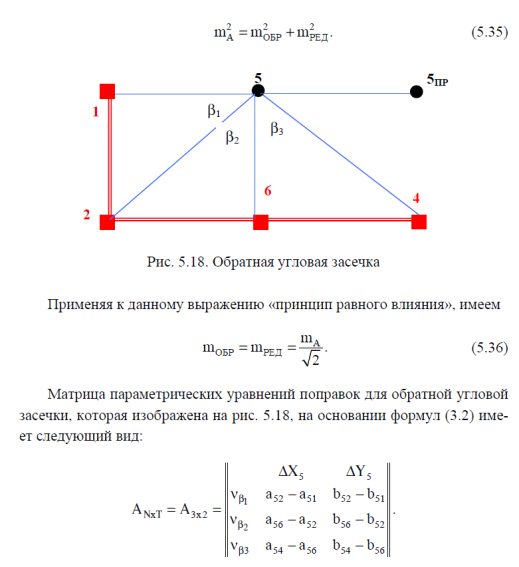

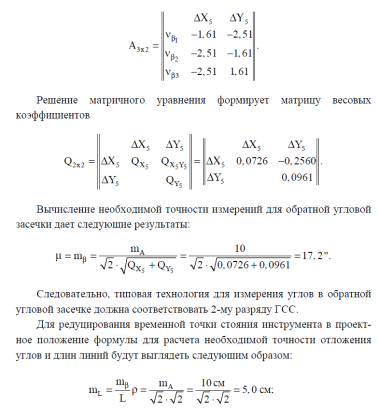

4)Оценка точности обратной угловой засечки:

Разбивка межевого знака в обратной угловой засечке состоит из двух этапов – определения координат временной точки стояния инструмента и редуцирования временной точки стояния инструмента из фактического в проектное положение (рис. 5.18). Следовательно, формула для определения точности положения межевого знака для такой фигуры разбивки будет выглядеть таким образом:

Матрица весов результатов измерений, матрица весовых коэффициентов и формула для вычисления необходимой точности угловых измерений имеют такой же вид, как для прямой угловой засечки. Матрица параметрических уравнений поправок А в численном виде имеет следующую структуру:

6.Способы выполнения крупномасштабного картографирования для целей межевания земель застроенных территорий.

Для создания информ-ной модели местности необходимо выполнить крупномасштабное картографирование городской территории, которая харак-ся следующими особ-стями: 1) На городской территории имеет место большое кол-во контуров и характерных точек, поэтому гориз-ная и верт-ная съемка вып-ся раздельно. 2) Ситуация на городской территории разд-ся на основную и второстепенную. 3) При выполнении съемки основной ситуации, вып-ся координирование углов капитальных зданий и сооружений.

При выполнении крупномасштабного картографирования сущ-ют след. требования к точности выполнения геод-х измерений: 1) Пред. ошибка положения четкого контура относ-но ближайшего пункта геод-го обоснования (ГО) д/быть не > 0,5 мм М – в масштабе, создаваемого плана. 2) Пред. ошибка вз. положения четких контуров, удаленных друг от друга на расстоянии S ≤ 40м, д/б не грубее 0,4 мм М. 3) Пред. ошибка определения отметок характерных точек ситуации должна быть не грубее 2/3 h от принятой высоты сечения рельефа. 4) Число предельных ошибок д/б не > 10% от общего числа контр-х измерений, выполняемых при крупномасштабном картограф-нии. Крупномасштабное картограф-ние разд-ся на гориз-ную и верт-ную съемку основной и второстепенной ситуации. К основной ситуации относятся: - углы капит-х зданий и сооружений; - выходы подз-х коммуникаций; - межевые знаки, которые закрепляют границы з/пользования и з/владения. К второстепенной ситуации отн-ся вся оставшаяся ситуация, которая имеет место на городской территории. Горизонтальная съемка основной ситуации вып-ся след. способами: 1. Способ прямоуг-х координат. Этот способ закл-ся в измерении перпендикуляров от створной линии между пунктами ГО до характерных точек местности. Рис.1

∆ = Sизм – Sкон = 6,08 – 6,00 = 0,08 м (6,00 м – контрольное измерение рулеткой). Допуск 0,4 мм М = 20 см (для городской территории). Нужно проверить как здание СГГА расположено относ-но пунктов 14 и 15. ∆ = Sизм электронной модели (эм) – Sкон. И сравниваем с допуском 0,5 мм М = 25см. Ограничения устанавливаются в способе прямоуг-х координат на длины перпендикуляров

-

Способ построения перпендикуляра

На глаз

Эккер

1:2000 (деревни)

8 м

60 м

1:1000 (ПГТ)

6 м

40 м

1:500 (город)

4 м

20 м

Данный способ удобно использовать в условиях плотной застройки, когда с пунктов ГО затруднена видимость на характерные точки основной ситуации. 2. Способ полярных координат. Этот способ закл-ся в измерении углов и длин линий от пунктов ГО до характерных точек местности. Рис.2

Ограничения, которые накладываются на съемку основной ситуации в методе полярных координат

-

Способ измерения S

Электронный тахеометр

Рулетка

Нитяной дальномер

1:2000

750 м

450 м

100 м

1:1000

450 м

250 м

60 м

1:500

250 м

150 м

- (запрещен слишком грубо)

В настоящее время наиболее распр-ный способ выполнения крупномасштабного картогр-ния. 3. Способ угловых засечек. Этот способ закл-ся в измерении углов от пунктов ГО до характерных точек местности. Рис.3

При съемке основной ситуации методом прямых углов засечек желательно, чтобы углы засечки находились в диапазоне от 300 ≤ γ ≤ 1500. Съемка второстепенной ситуации вып-ся след. способами: 1. Способ линейных и створных засечек. Этот способ закл-ся в измерении длин линий от точек основной ситуации до характерных точек второстепенной ситуации. Рис.4

Исходной основой для выполнения съемки второстепенной ситуации явл-ся характерные точки основной ситуации. 2. Графо-аналитический способ. Закл-ся в определении точек второстепенной ситуации с помощью тахеометра или мензулы относ-но исх-х точек основной ситуации. Рис.5

На 1-ом этапе определяем координаты точки установки тахеом. (способом линейной засечки – относ-но основной ситуации). Затем определяем искомые точки с помощью способа полезных координат. 3. Обычные способы съемки незастроенной территории.