- •Землеустройство

- •1. Роль зем-ва в гос.Регул-и зем.Отношений

- •2. Задачи внутрихозяйственного землеустройства. Состав и содержание проектов землеустройства.

- •3. Способы образования земельных участков

- •4.Нормативно-правовое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ.

- •5.Объекты землеустройства и виды землеустроительных работ.

- •Понятие кадастра, краткие исторические сведения о возникновении и развитии земельного кадастра.

- •2. Гкн: основные понятия, используемые при ведении гкн, цель создания и ведения гкн.

- •Содержание и порядок ведения гкн

- •Объекты гкн и его классификация.

- •5.Основные разделы гкн.

- •6.Структура и содержание межевого плана, создаваемого на земельные участки.

- •7.Понятие мониторинга. Мониторинг земель: цель, задачи и содержание.

- •8.Классификация мониторинга земель.

- •Мониторинг городской среды: понятие, цель, задачи и содержание

- •2. Охрана городской среды: понятие, принципы осуществления и основное

- •1. Проектирование геодезических сетей сгущения для целей государственного

- •Проектирование опорных геодезических сетей для целей государственного кадастра недвижимости.

- •3.Оценка точности опорных межевых сетей, предназначенных для целей государственного кадастра недвижимости.

- •4. Проектирование и построение на местности геодезических фигур разбивки для выноса в натуру проекта межевания или восстановления границ землепользования.

- •5.Оценка точности геодезических фигур разбивки для землеустроительных и кадастровых работ

- •7. Системы координат, применяемые в землеустройстве и кадастре

- •Технология и организация кадастровых работ

- •Введение в дисциплину “Технология и организация кадастровых и землеустроительных работ”

- •2.Термины, определения и основные понятия технологического процесса

- •3.Правила составления сетевого графа и расчет его параметров при проектировании технологического процесса для создания и ведения государственного кадастра недвижимости.

- •4.Методы оптимизации ориентированного сетевого графа для получения минимальной трудоемкости технологического процесса.

- •Информационные системы для землеустройства в Сибири

- •1.Методы и системы сбора кадастровой информации

- •2.Современные наземные методы сбора кадастровой информации Геоинформационные системы

- •1.Геоинформационные системы (гис): понятие, определение, назначение

- •2.Классификация гис. Модули гис

- •3.Системы управления базами данных (субд). Модели данных в субд.

- •4.Растровые и векторные форматы данных.

- •Земельное право

- •Понятие земельного права.

- •Земельные правоотношения.

- •Источник земельного права.

4. Проектирование и построение на местности геодезических фигур разбивки для выноса в натуру проекта межевания или восстановления границ землепользования.

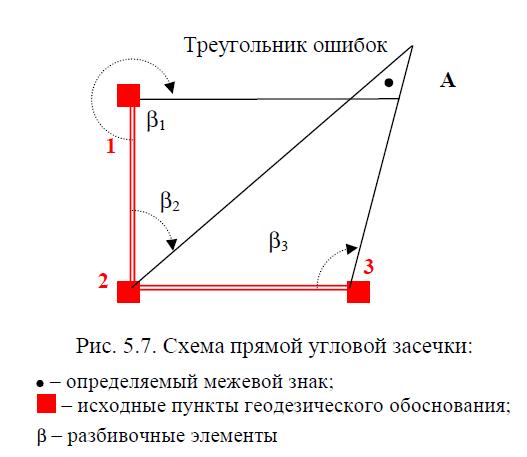

Вынесением в натуру называются геодезические работы по определению на местности проекта территориального и внутрихозяйственного землеустройства или проекта межевания земель. Исходными данными для выполнения таких работ являются пункты геодезического обоснования с исходными координатами и проектные координаты межевых знаков. Следовательно, по своему содержанию разбивочные работы противоположны съемочным работам. При съемочных работах строится информационная модель местности путем измерения углов и длин линий от исходных пунктов городского геодезического обоснования до характерных точек местности. При выполнении разбивочных работ от исходных пунктов ГГО откладываются вычисленные заранее разбивочные элементы для получения на местности характерных точек, определяющих границы земельного участка. Проектные (аналитические) координаты межевых знаков (поворотных точек) измеряются с топографической основы, на которой выполняется проектирование границ территориальных зон, земельных участков или иных объектов недвижимости. Целью построения фигур разбивки является получение на местности межевых знаков, закрепляющих проект межевания. Основой для построения фигур разбивки являются пункты существующего на местности геодезического обоснования. В качестве фигур разбивки могут быть использованы следующие геодезические построения: прямая угловая засечка, способ полярных координат, линейная засечка, обратная угловая засечка и комбинированные построения, которые являются комбинацией перечисленных выше способов. Геод.фигуры разбивки проек-ся способами:

Прямая угловая засечка - отложение от 3-х исх. пунктов разбивочных углов,запрок-х на бумаж. носителе на прое-ую точку или меж. знак. В рез-те пересечения 3х плоскостей получ-ся треугольник ошибок, по размерам сторон кот-о оцен-ют кач-во выпол-ныхразбивоч. работ.Если наиб. сторона треу-ка ошибок удов-етусло-ю, то кач-во разбивки удов-но Smax≤2mA ;mA -точ-тьопр-ния меж. знака.За окончат. полож-е меж. знака берут сред. знач-е в треугольнике ошибок.)) Условия для проек-я: 1) при выборе исх.пунктовнеобх-о стремиться, чтобы длины линий были как м. меньше.2) углы при разбивочной точки (γ) д.б. в диапазоне от 30° – 150°. Оптимал. знач. угла 90°. Недостатки: 1. Сложность при закреплении разбивочных углов на больших расстояниях от исходных пунктов.2. Большие временные затраты при организации разбивочных работ(переезды с одного исходного пункта на другой).3. Зависимость точности вынесения проектной точки от величин углов разбивки.

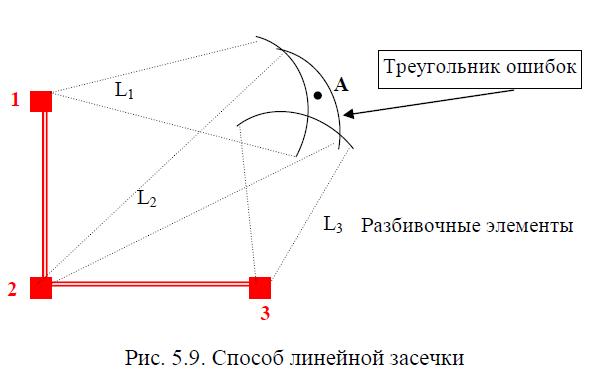

2)Линейная засечка-отложение от 3х исх. пунктов разбивочных длин линий. Для контроля кач-ва разбивоч. работ д. б. не менее 3-х исх. пунктов. (( вставить )).

Пересечение трех окружностей с радиусами, равными разбивочным длинам линий L1, L2, L3, приводит к образованию треугольника ошибок, по размерам сторон которого оценивают качество выполненных разбивочных работ (проверка качества разбивочных работ по аналогии с прямой угловой засечкой выполняется с использованием уравнения, на основании сторон треугольника ошибок). Использование в такой схеме разбивки только двух исходных пунктов не оправдано, поскольку не обеспечивает контроль качества разбивки.Усл-я для проек-я:1)углы засечки д. нах-ся в диапозоне 30°-150°. Оптимал. знач. угла 90° 2) длина разбивоч. эл-ов не д. превышать длину мерного приборат.е.Li < Lприбора. Достоинство: простая орг-ция работ на корот. длинах линий. Недостатками данной схемы разбивки проектной точки являются следующие:1. Зависимость точности вынесения проектной точки от величин углов разбивки.2. Сложность в использовании светодальномеров.3. Зависимость длины разбивочных элементов от длины мерного прибора (как правило, используется металлическая рулетка длиной 50 м).4. Очень высокая необходимая плотность пунктов исходного геодезического обоснования.

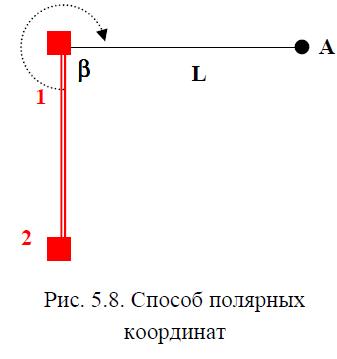

3)Способ полярных координат- отложение от одного исх. пункта и одного исх. дир. угла разбивоч. угла и длины линии. Разбивка проектной точки способом полярных координат заключается в отложении от одного пункта и одного дирекционного угла исходного геодезического обоснования разбивочного угла и длины линии

Достоинства: 1. Конструкция фигуры разбивки не оказывает влияния на точность выносимой проектной точки. 2. Для выполнения разбивки необходимы только один исходный пункт и один исходный дирекционный угол. 3. Простая организация работ на коротких длинах линий.Недостатки: 1. Отсутствует контроль качества разбивки проектной точки. 2. Сложность при организации работ на больших длинах линий.

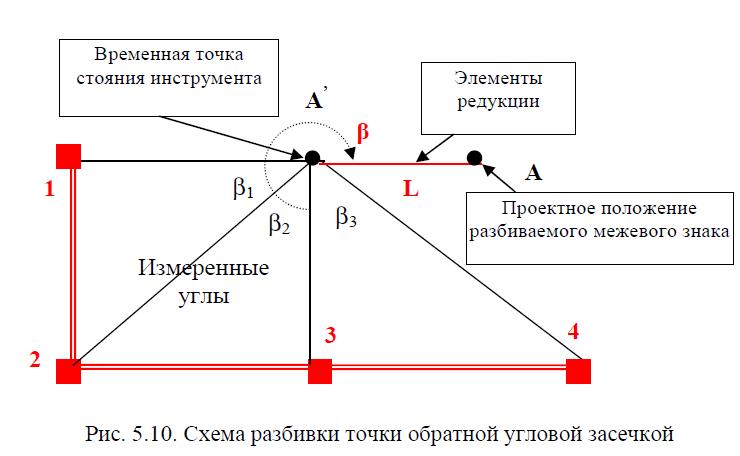

4)Обратная угловая засечка Разбивка межевого знака обратной угловой засечкой заключается в измерении с временной точки стояния инструмента углов (β1, β2, β3) на не менее чем 4 исходных пункта геодезического обоснования, а затем редуцировании временной точки в проектное положение (β, L).

Методика разбивки проектной точки (межевого знака) способом обратной угловой засечки заключается в следующем:1. Устанавливают теодолит на временную точку А' и измеряют углы на исходные пункты геодезического обоснования 1, 2, 3, 4. При этом желательно расположение временной точки А' вблизи проектного положения А.2. Выполняют математическую обработку результатов геодезических измерений и вычисляют уравненные координаты временной точки стояния инструмента XA', YA' (в современных тахеометрах, как правило, присутствует опция вычисления координат из решения обратной угловой засечки).

3.

По разностям проектных координат

межевого знака и уравненных координат

временной точки стояния инструмента

вычисляют угловой β и линейный элемент

L для редуцирования временной точки в

проектное положение А (способ полярных

координат, формулы для вычисления

элементов редуцирования).4. Откладывают

элементы редуцирования и с полученного

в натуре проектного положения измеряют

углы на исходные пункты геодезического

обоснования. По разности координат,

полученных из уравнивания и их проектных

значений, делают _______заключение о

качестве выполненной разбивки. 5. В том

случае, когда расхождение между проектными

и полученными координатами межевого

знака превосходит заданную точность

(mA), выполняют повторные редуцирование

и контроль качества разбивки. При

проектировании разбивки проектной

точки способом обратной угловой засечки

следует учитывать следующие моменты:

1. Простая организация работ. Углы

измеряются, а не откладываются только

на одной точке (сравните со способом

прямой угловой засечки). 2. В полевых

условиях необходимо выполнять уравнивание

результатов геодезических измерений

и вычислять элементы для редуцирования

временной точки стояния инструмента

А' (это недостаток данного способа,

поскольку во всех остальных способах

разбивки разбивочные элементы вычисляются

в камеральных условиях до начала

разбивочных работ). 3. Точность разбивки

точки способом обратной угловой засечки

зависит от ее расположения относительно

«опасного круга» («опасным кругом»

называют окружность, проходящую через

исходные пункты и разби-ваемую точку).

Чем ближе ра збиваемая точка к «опасному

кругу», тем ниже ее точность, и наоборот.

4. Необходимо достаточно большое

количество исходных пунктов.Этапы

постр-я: 1)от произ-но выбран.на мес-ти

времен. точки стояния инструмента

измер-ют углы b1,b2,b3 на 4 исх. пункта.2)в

р-те матем. обработки выполн. измерений

выч-ют коо-ты времен. точки стояния

инструмента (XАВ,YАВ); 3)в р-те сравнения

коо-т времен.точки с проек. знач-ми,

выч-ют эл-ты Q, L для переноса точки из

врем. в проек. полож-е (XАВ,YАВ) ÐQ = aАв-А -

aАв-2 ; aАв-А = arctg (УА-УАв)/(ХА-ХАв) L =

Ö(ХА-ХАв)2+(УА-УАв)2 4)в кач-ве контроля

прав-ти разбивки повт-но изме-ют углы

на исх. пункты и в р-те сравнения фактич.

и проек. коо-т делают заключ-я о кач-ве

разбивки. В случае значит.расхож-й вып-ют

повтор. редуцир-е и заново конт-ют кач-во

разбивки. Достоин-ва: простая орг-ция

работ на бол.длинах линий. Недостатки:

необ-ть в полев. усл-яхвып-тьматем.

обра-ку р-товизмер-й; задача не имеет

реш-я, когда врем.точка нах-ся на опасном

круге

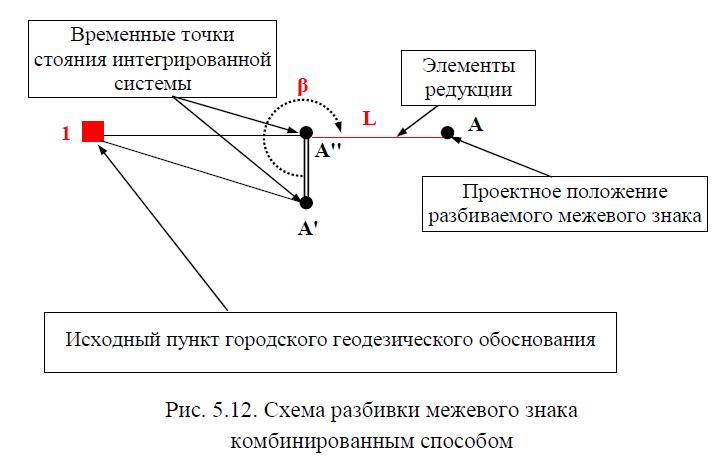

Разбивка

межевого знака комбинированным способом

Недостатком

разбивки межевого знака способом

обратной угловой

засечки

является большое количество исходных

пунктов,

которое

не всегда возможно обеспечить,

а

недостатком теодолитного хода –

большая

трудоемкость.

Поэтому

наиболее перспективным в настоящее

время является комбинированный способ

разбивки межевого знака,

основанный

на

использовании

GPS-технологий

и метода редуцирования.

Методика разбивки проектной точки (межевого знака) комбинированным способом заключается в следующем:

1. Устанавливают интегрированную систему на временные точки А' и А'' таким образом, чтобы они располагались, по возможности, вблизи проектного положения межевого знака А и между ними была прямая оптическая видимость.

2. Выполняют сеансы спутниковых определений, в результате которых вычисляются уравненные координаты временных точек установки интегрированной системы XA', YA' и XA'', YA''.

3. Для контроля правильности определения координат временных точек стояния интегрированной системы с использованием наземных средств измеряют расстояние А'–А''.

4. По разностям проектных и уравненных координат межевого знака вычисляют угловой β и линейный элемент L для редуцирования временной точки стояния инструмента в проектное положение А (способ полярных координат) по формулам (5.1) и (5.6). 5. Откладывают элементы редуцирования и с полученного проектного положения межевого знака выполняют сеанс спутниковых измерений на базовый исходный пункт геодезического обоснования. По разности координат, полученных из спутниковых определений и их проектных значений, делают заключение о качестве выполненной разбивки.

При проектировании разбивки проектной точки комбинированным способом можно отметить следующие положительные моменты:1. Простая организация работ. Для выполнения сеансов спутниковых наблюдений необходимо использовать только один исходный пункт. 2. Точность разбивки межевого знака комбинированным способом не зависит от конструкции фигуры разбивки.

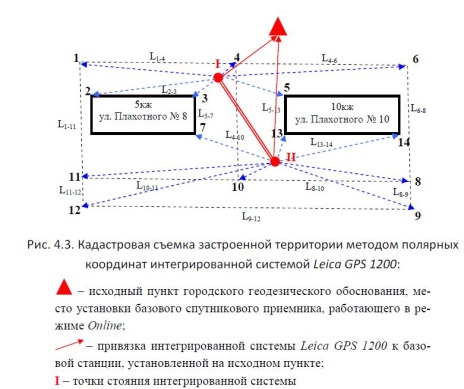

При наличии в территориальной зоне сети постоянных опорных станций наиболее оптимальным способом выполнения кадастровой съемки местности является способ, основанный на использовании интегрированной системы Leica GPS 1200, объединяющей спутниковый приемник и электронный тахеометр. Принципиальная схема данного способа приведена на рис. 4.3. Отметим, что удаление базовой станции от объекта кадастровой съемки может достигать 15 км. Места стояния интегрированной системы выбираются таким образом, чтобы с них была обеспечена видимость на все характерные точки местности, подлежащие координированию.

Контролем точности спутникового позиционирования является выполнение следующего статистического критерия, который основан на сравнении длины линии, измеренной наземным средством и вычисленной из спутниковых определений:

![]()

Заключительным

контролем нормативно заданной точности

выполнения кадастровой съемки местности,

так же, как и в предшествующем способе,

является условие

![]() .Достоинством

данного способа является высокая

точность GPS-определений, достаточно

разреженная сеть опорных пунктов, до

которых отсутствует необходимость

иметь прямую оптическую видимость. В

качестве не-достатка можно отметить

высокую стоимость GPS-оборудования и его

отсутствие в ряде структурных

подразделений, осуществляющих кадастровую

деятельность и ведение Государственного

кадастра недвижимости.

.Достоинством

данного способа является высокая

точность GPS-определений, достаточно

разреженная сеть опорных пунктов, до

которых отсутствует необходимость

иметь прямую оптическую видимость. В

качестве не-достатка можно отметить

высокую стоимость GPS-оборудования и его

отсутствие в ряде структурных

подразделений, осуществляющих кадастровую

деятельность и ведение Государственного

кадастра недвижимости.