- •Землеустройство

- •1. Роль зем-ва в гос.Регул-и зем.Отношений

- •2. Задачи внутрихозяйственного землеустройства. Состав и содержание проектов землеустройства.

- •3. Способы образования земельных участков

- •4.Нормативно-правовое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ.

- •5.Объекты землеустройства и виды землеустроительных работ.

- •Понятие кадастра, краткие исторические сведения о возникновении и развитии земельного кадастра.

- •2. Гкн: основные понятия, используемые при ведении гкн, цель создания и ведения гкн.

- •Содержание и порядок ведения гкн

- •Объекты гкн и его классификация.

- •5.Основные разделы гкн.

- •6.Структура и содержание межевого плана, создаваемого на земельные участки.

- •7.Понятие мониторинга. Мониторинг земель: цель, задачи и содержание.

- •8.Классификация мониторинга земель.

- •Мониторинг городской среды: понятие, цель, задачи и содержание

- •2. Охрана городской среды: понятие, принципы осуществления и основное

- •1. Проектирование геодезических сетей сгущения для целей государственного

- •Проектирование опорных геодезических сетей для целей государственного кадастра недвижимости.

- •3.Оценка точности опорных межевых сетей, предназначенных для целей государственного кадастра недвижимости.

- •4. Проектирование и построение на местности геодезических фигур разбивки для выноса в натуру проекта межевания или восстановления границ землепользования.

- •5.Оценка точности геодезических фигур разбивки для землеустроительных и кадастровых работ

- •7. Системы координат, применяемые в землеустройстве и кадастре

- •Технология и организация кадастровых работ

- •Введение в дисциплину “Технология и организация кадастровых и землеустроительных работ”

- •2.Термины, определения и основные понятия технологического процесса

- •3.Правила составления сетевого графа и расчет его параметров при проектировании технологического процесса для создания и ведения государственного кадастра недвижимости.

- •4.Методы оптимизации ориентированного сетевого графа для получения минимальной трудоемкости технологического процесса.

- •Информационные системы для землеустройства в Сибири

- •1.Методы и системы сбора кадастровой информации

- •2.Современные наземные методы сбора кадастровой информации Геоинформационные системы

- •1.Геоинформационные системы (гис): понятие, определение, назначение

- •2.Классификация гис. Модули гис

- •3.Системы управления базами данных (субд). Модели данных в субд.

- •4.Растровые и векторные форматы данных.

- •Земельное право

- •Понятие земельного права.

- •Земельные правоотношения.

- •Источник земельного права.

3.Оценка точности опорных межевых сетей, предназначенных для целей государственного кадастра недвижимости.

Оценка точности заключается в вычислении средних квадратических ошибок следующих элементов проекта геодезической сети: − СКО положения пункта в наиболее слабом месте сети m0; − СКО положения наиболее слабых смежных пунктов mI-J; − СКО дирекционного угла ma I-J; − СКО длины линии msI-J; − СКО определения площади геометрической фигуры, образованной пунктами ГО mp и сравнение их с нормативными величинами. СКО элементов вычисляются по заданной нормативно СКО угловых и линейных измерений (mβ и mL), которые соответствуют запроектиро- ванному классу геодезического построения (см. табл. 2.4, 2.6). В качестве нормативных требований, предъявляемых к геодезическим построениям для целей ГКН, фигурирует СКО положения наиболее слабых смежных пунктов mI-J и СКО определения длины линии в наиболее слабом месте. Оценка точности проекта геодезической сети выполняется на основании теории метода наименьших квадратов, детально изложенной в работах. Основой для выполнения оценки точности является выполненный проект геодезической сети с определенными графически координатами исходных и определяемых пунктов и запроектированные измерения. Оценка точности выполняется на основании принятия гипотезы о нормальном характере распределения случайных ошибок в векторе измерений, который затем будет получен в результате реализации выполненного проекта. Оценка точности необходима для анализа выполненного проекта геодезического построения и определения его соответствия целям и задачам Государственного кадастра недвижимости, создаваемого в заданной территориальной зоне.

Оценка точности – вычисление СКО уравненных элементов и сравнение полученных значений с нормативными допусками. Под СКО понимают: 1) ош. положения пункта относ-но ближайшего исходного (mi); 2) ошибку взаимного положения 2-х определяемых п-тов (mi-j); 3) ош. опред-ния длины линии в относ.мере; 4) ош. ориен-ния направления (mαi-j); 5) ош. опред-я площади структурной единицы город. кадастра (mР). Вычисление СКО элементов выполняется по заданной точности углов и лин. измерений: mβ = Const, mb/b = Const Необходимо найти: mi, mi-j, , mαi-j, mР. Для выполнения оценки точности по схеме запроект. сети необх. составить матрицу весовыхкоэф-тов:Q=(AT*P*A)-1 (1)

A – матрица парам. уравнений поправок, кот. в общем виде имеет размерность n*t (Ant); n – число всех запроек. измерений (строк); t – удвоенное число определяемых п-тов (число столбцов).Например,

Ant =А4x2 =

Уравнение поправок для запроект. углов в индексном виде запис-ся след.образом:

Vβk’=(akj-aki).∆xk+(bkj-bki).∆yk+ajk.∆xj+bjk.∆yj-aik.∆xi-bik.∆yi (2)

В уравнении (2) k' обозначает порядк. номер запроект. угла (в примере k' будет меняться от 1 до 3 – 3 угла); индексы k, j, i – обозн-ют название п-тов, кот.образуют запроект. угол (либо пункт 1, 2, 3);

∆xk,∆yk; ∆xj, ∆yj; ∆xi, ∆yi-поправки, приближенные к значениям координат опред-мых п-тов, кот.на этапе оценки точности проекта остаются неизв-ми величинами и кот. обозначают название столбцов матрицы А.

akj, bkj, aik, bik – коэф-ты, кот.необходимо получить в числ. виде и кот. находятся по след. уравнениям (3): 206265 "

akj= ;

bkj=

;

bkj= ;

;

=206265*(a13=

=206265*(a13= )

)

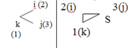

αkj, Skj – соотв-но дирекц. угол и длина стороны, кот.измер-ся со схемы запроект. геод. сети. Для преобр-ния уравнения (2) к виду, кот.соотв-етзапроект. измерению, необходимо индексный рисунок положить на схему запроект. сети для соот. измерения. Индекс. рис. (соотв. рис.1):

Всоотв. срис.1: Vβ1=(a13-a12)∆x1+(b13-b12)∆y1+a31.∆x3+b31.∆y3-a21.∆x2-b21∆y2

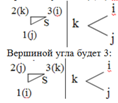

При исх. пунктах (1, 2) коэф-ты параметрич. уравнения обнуляются, затем записываем рез-ты в матрицу (a31, b31). Вершиной угла будет уже 2 (а не 1):

Vβ2=-a32*.∆x3-b32*∆y3

Vβ3=(a32-a31) *.∆x3+(b32-b31)*∆y3

Парам. ур-е поправок для запроект. длин линий в общем виде запис-сяслед.образом:

Парам.ур-е поправок для запроект. длин линий в общем виде запис-ся след. образом: VS=-cosαij∆xi-sinαij∆yi+cosαij∆xj-sinαij∆yj

Для преобр-ния индексного урав-я (4) к виду, кот.соотв-етзапроект. измерению, необходимо индекс. рис. наложить на схему запроект. сети:

.к. коэф-ты при исх.пунктах обнуляются, то

VS13=-cosα13∆x1-sinα13∆y1+cosα13∆x3-sinα13∆y3= cosα13∆x3-sinα13∆y3

В урав-ях (3) размерности Skj д/быть такими, чтобы величины коэф. (akj, bkj) были бы как можно ближе к 1.Q=(AT*P*A)-1

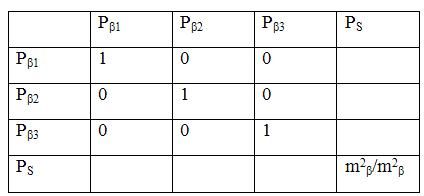

Р – матрица весов запроект. измерений. В общем виде имеет размер n*n (Р n*n ). Для рис.1 имеет размер 4*4 (Р 4*4 - квадратная матрица). Р n*n = Р 4*4 =

Вес запроект. угла выч-ся по ф-ле:Pβk’=µ2/m2β (5)

μ – СКО единицы веса. На этапе предвычисления точности она приравн-ся к mβ: μ = mβ (6), т.е. Рβk = 1 (Рβ1=1; Рβ2=1; Рβ3=1).

Вес запроектирован.длины линии вычисляются по ф-ле:

Ps=mβ2/mβ2

На основании условия (6):PS=µ2/m2β

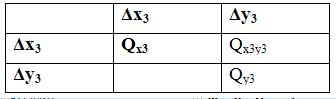

В результате решения ур-я (1) получается матрица вес.коэф-ов, кот. имеет размер t*t (2*2 – для данной сети). t*t = Q 2*2 =

На диагонали матрицы Q находятся вес.коэф-ты, кот. определяют точность положения пункта mi (QX3, QY3) .

Ошибка

положения пункта по оси х: mx3=

µ x3

; по оси ординат: my3=µ

y3Ошибка

пункта (mi):

m3=

x3

; по оси ординат: my3=µ

y3Ошибка

пункта (mi):

m3= =

= = µ

= µ

m3= µ. Т.о. m3=mβ (7)

Для варианта, когда геод. сеть состоит из неск-ких опред-мых п-тов, ф-ла длявычисления ошибки положения пункта имеет след.вид:

mi=

µ =mβ

(8)

=mβ

(8)

В том случае, когда необходимо вычислить ошибку определения пункта в наиболее слабом месте сети, используют макс. сумму диагональных элементов, кот.опред-ет наиболее слабый пункт

mi=mβ (9)

(9)

Заключит.этапом оценки точности явл. сравнение полученных рез-тов с нормативной величиной.