- •Землеустройство

- •1. Роль зем-ва в гос.Регул-и зем.Отношений

- •2. Задачи внутрихозяйственного землеустройства. Состав и содержание проектов землеустройства.

- •3. Способы образования земельных участков

- •4.Нормативно-правовое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ.

- •5.Объекты землеустройства и виды землеустроительных работ.

- •Понятие кадастра, краткие исторические сведения о возникновении и развитии земельного кадастра.

- •2. Гкн: основные понятия, используемые при ведении гкн, цель создания и ведения гкн.

- •Содержание и порядок ведения гкн

- •Объекты гкн и его классификация.

- •5.Основные разделы гкн.

- •6.Структура и содержание межевого плана, создаваемого на земельные участки.

- •7.Понятие мониторинга. Мониторинг земель: цель, задачи и содержание.

- •8.Классификация мониторинга земель.

- •Мониторинг городской среды: понятие, цель, задачи и содержание

- •2. Охрана городской среды: понятие, принципы осуществления и основное

- •1. Проектирование геодезических сетей сгущения для целей государственного

- •Проектирование опорных геодезических сетей для целей государственного кадастра недвижимости.

- •3.Оценка точности опорных межевых сетей, предназначенных для целей государственного кадастра недвижимости.

- •4. Проектирование и построение на местности геодезических фигур разбивки для выноса в натуру проекта межевания или восстановления границ землепользования.

- •5.Оценка точности геодезических фигур разбивки для землеустроительных и кадастровых работ

- •7. Системы координат, применяемые в землеустройстве и кадастре

- •Технология и организация кадастровых работ

- •Введение в дисциплину “Технология и организация кадастровых и землеустроительных работ”

- •2.Термины, определения и основные понятия технологического процесса

- •3.Правила составления сетевого графа и расчет его параметров при проектировании технологического процесса для создания и ведения государственного кадастра недвижимости.

- •4.Методы оптимизации ориентированного сетевого графа для получения минимальной трудоемкости технологического процесса.

- •Информационные системы для землеустройства в Сибири

- •1.Методы и системы сбора кадастровой информации

- •2.Современные наземные методы сбора кадастровой информации Геоинформационные системы

- •1.Геоинформационные системы (гис): понятие, определение, назначение

- •2.Классификация гис. Модули гис

- •3.Системы управления базами данных (субд). Модели данных в субд.

- •4.Растровые и векторные форматы данных.

- •Земельное право

- •Понятие земельного права.

- •Земельные правоотношения.

- •Источник земельного права.

1. Проектирование геодезических сетей сгущения для целей государственного

кадастра недвижимости.

Геодезические сети сгущения предназначены для сгущения ОГС и доведения плотности пунктов всего городского геодезического обоснования до 4 пунктов на 1 км2 для застроенной и 1 пункт на 1 км2 для незастроенной территории. ГСС создаются, как правило, методом полигонометрии в трехступенчатом варианте построения. Городская полигонометрия проектируется в виде одиночных ходов или систем ходов с одной или более узловыми точками. В качестве исход- ных используются пункты ОГС.

Геод.обоснование состоит из плановых и высотных геод-х сетей. Применительно к территории города плановое геод.обоснование создается, как правило, в многоступенчатом варианте и состоит из след.типов геод-х сетей:

1) Опорные геодезические сети; 2) Геодезические сети сгущения; 3) Геодезическое съёмочное обоснование.

ГСС предназначены для сгущения опорных геод-х сетей и доведения плотности всех пунктов городского геод-го обоснования до 1п на 0.25 км2 для застр. тер-рии, 1 п на 1 км2 для незастр. терр.

ГСС создаются, как правило, методом полигонометрии, в виде системы ходов или одиночных ходов. В кач-ве исх-х использ-сяп-ты ОГС или п-ты ГСС старших ступеней. В случае, когда S террит.зон >10км2, ОГС не созд-ся и 1 ступень ГСС д/б запроектирована в виде самост.геод. построения с 1исх.п-том и 2 исх.дирекц. углами.

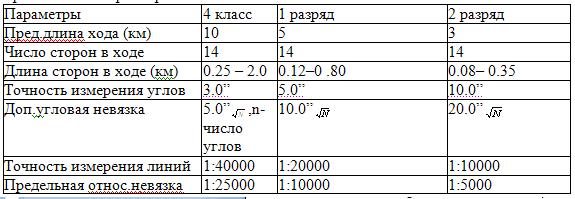

Требования к параметрам ГСС

Особенности проектирования и построения на местности городской полигонометрии заключаются в следующем: 1. Между исходными пунктами ОГС может быть утрачена видимость, поэтому в ходах полигонометрии возможна неполная угловая привязка к исходной основе. 2. В ряде случаев необходима повышенная точность измерения примычных углов (например, при расположении исходных пунктов ОГС на крышах высотных зданий и, как следствие, большие углы наклона на сторонах полигонометрии, примыкающих к исходным пунктам). 3. При построении полигонометрических ходов сгущения возможна угловая привязка к исходным знакам стенной полигонометрии. 4. Геодезические знаки, закрепляющие полигонометрические сети, могут располагаться в стенах зданий и сооружений

Проектирование опорных геодезических сетей для целей государственного кадастра недвижимости.

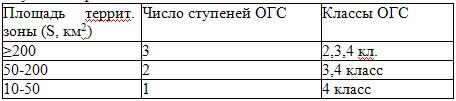

Опорные геодезические сети предназначаются для закрепления на местности выбранной системы координат и решения научных задач по определению локальных движений земной коры в территориальной зоне. В соответствии с нормативно-справочными документами, плотность пунктов ОГС должна быть доведена до 1 пункта на 4 км2. В зависимости от пло- щади городской территории, ОГС могут состоять из одной, двух или трех ступеней.

Геодезическое обоснование на территориях городов, как правило, создается в местной системе координат. Поэтому первая ступень ОГС имеет только один исходный пункт, расположенный, по возможности, в центральной части города, и несколько сторон с исходными дирекционными углами. Такая схема построения позволяет исключить влияние ошибок исходных данных, которые возникают при полной привязке городского геодезического обоснования к исходной государственной геодезической сети. Для ориентирования городского геодезического обоснования между сторонами с исходными дирекционными углами и любой стороной сети должны быть измерены примычные углы

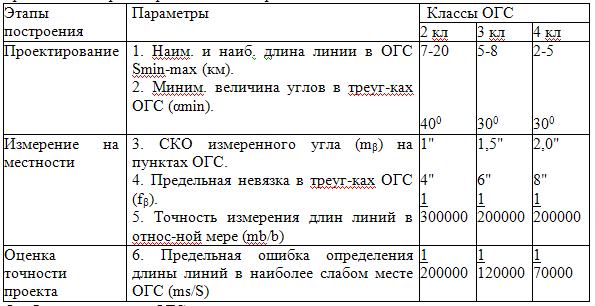

ОГС д/быть запроектирована таким образом, чтобы один пункт располагался на 4 км2: 1п - 4км2. Для целей кадастра ОГС проектируется в местной системе координат с 1 исх. пунктом, который д/быть расположен в центральной части террит-ной зоны и 2мя исх. дирекц-ми направлениями. Для того, чтобы связь заданной террит-ной зоны с гос. системой коорд-т, исходный пункт одновременно должен принадлежать гос. геод. сетям. ОГС созд-ся в виде триангуляции, трилатерации, линейно-угловых и комбинир-х построений. Для определения ключа перехода от государственной к местной прямоугольной системе координат, все исходные пункты, в том числе образующие исходные дирекционные углы, должны принадлежать государственным геодезическим сетям.

Опорные геодезические сети строятся в виде триангуляции, трилатерации, линейно-угловых и комбинированных построений.

Триангуляция предст-ет собой сеть треуг-ков или геод-х 4хуг-ков со всеми измеренными углами и для 1-ой ступени 2-умя базисами. 2-ая и 3-ая ступень проектируется как вставка в исходную 1-ую ступень. При этом число исх-х пунктов д/быть менее 2.

Трилатерация предст-ет собой сеть треуг-ков или 4хуг-ков со всеми измеренными длинами линий и для 1-ой ступени с измеренными углами для ориентирования сети. 2-ая и последующие ступени ОСГ проект-ся по аналогии с сетью триангуляции.

Линейно-угловые – это геод-е построения, в которых измерены все углы и все длины линий.

Требования к проектированию и построению на местности ОГС.

Особ-сти построения ОГС закл-ся в следующем:

1) 1-ая ступень ОГС проект-ся с 1-ым исх. пунктом и 2-умя исх. дирекц-ми углами. 2) Линейные измерения необходимо редуцировать на уровенную поверхность, которая соотв-ет средней отметке городской территории. 3) Территория городов харак-ся сильным температурным полем с локальными темпер-ми полями, поэтому углы измер-ся по рефракционно опасным напр-ниям (рефракция – это искривление визирного луча, в следствии изменения темп-ры. 4) Пункты ОГС распол-ся на крышах зданий, которые подвержены осадкам и деформациям, поэтому ОГС может терять свою стабильность и изменять значения координат.

Отметим достоинства и недостатки каждого способа построения ОГС

Триангуляция

как метод построения геодезических

сетей известна очень давно и точность

ее уравненных элементов, а также

особенности построения на местности

детально отражены во многих

нормативно-справочных документах.

Недостатками триангуляционных построений

считаются следующие: 1. В треугольниках

триангуляции, которые по своей форме

отличаются от равносторонней, длины

линий вычисляются с разнойстепенью

точности. Следовательно, в триангуляции

происходит быстрое понижение точности

определения длин линий по мере их

удаления от исходного базиса. 2. При

построении на местности углы в

треугольниках измеряются в условиях

сильных рефракционных полей. Поэтому

измеренные углы могут искажаться на

величины до 5–10''. К положительным

сторонам трилатерации можно отнести

следующие: 1. Поскольку измеряются все

длины линий, то точность их определения

после уравнивания практически одинаковая

по всей сети и незначительно грубее

(10–20 %) относительно точности измерений

(отметим, что это нормативно заданный

допуск, который является критерием для

проверки качества проектирования ОГС).

2. Рефракция оказывает влияние на точность

измерений не более 30 % от инструментальной

точности используемого светодальномера

или тахеометра. 3. Измерение длин линий

в современных условиях намного

технологичнее по сравнению с угловыми

измерениями. Отрицательными аспектами

трилатерации являются следующие: 1.

Измеренные длины линий можно оценивать

только по внутренней сходимости между

сериями наблюдений, в то время как

угловая невязка в треугольнике,

вычисленная по измеренным углам,

обеспечивает надежный контроль качества

угловых измерений. 2. В треугольниках

трилатерации, которые по своей форме

отличаются от равносторонней, углы

вычисляются с разной степенью точности.

Следовательно, в трилатерационных

построениях происходит быстрое понижение

точности определения дирекционных

углов по мере их удаления от исходного

пункта с исходными дирекционными углами.

3. За счет угловых невязок в сетях

триангуляции намного больше геометрических

условий. Линейно-угловые сети

характеризуются максимальным числом

избыточных измерений, следовательно,

у них отмечается максимальная точность

уравненных элементов. Недостатки

линейно-угловых построений: 1. Максимальная

трудоемкость при выполнении полевых

геодезических измерений. 2. Необходимость

согласования точности угловых и линейных

измерений, которое выполняется на

основании следующего уравнения:

![]() где

mβ – точность угловых измерений; ρ –

число секунд в одном радиане; К –

коэффициент согласования точности. Для

линейно-угловых построений оптимальное

значение коэффициента К около единицы.

При К меньше 1/3 рекомендуется метод

триангуляции, при К больше 3 – метод

трилатерации. При проектировании ОГС

и их построении на городской территории

где

mβ – точность угловых измерений; ρ –

число секунд в одном радиане; К –

коэффициент согласования точности. Для

линейно-угловых построений оптимальное

значение коэффициента К около единицы.

При К меньше 1/3 рекомендуется метод

триангуляции, при К больше 3 – метод

трилатерации. При проектировании ОГС

и их построении на городской территории

с использованием традиционных наземных методов измерений существуют следующие особенности: 1. Первая ступень ОГС создается в местной системе координат с одним исходным пунктом, расположенным, как правило, в центре города (это необходимо для минимизации поправок за редуцирование линейных измерений с поверхности относимости на плоскость в проекции Гаусса – Крюгера). 2. Линейные измерения редуцируются на поверхность относимости, которая соответствует средней отметке городской территории (это необходимо для минимизации поправок за редуцирование линейных измерений с физической поверхности Земли на поверхность относимости).__ 3. Городская территория характеризуется сильным рефракционным полем с большим числом локальных температурных полей. Поэтому угловые измерения при определенных условиях могут выполняться по рефракционно опасным направлениям (например, температура в Новосибирске изменяется от периферии к центру на 5–6 оС, а локальные температурные поля могут отличаться от общегородского поля на величину до 10–15 оС). Геодезические пункты ОГС располагаются на крышах зданий, которые подвержены осадкам и деформациям. Поэтому геодезические центры могут терять свою стабильность и, как следствие, изменять значение своих координат. 5. При несовпадении оси визирного барабана геодезического знака над центром пункта ОГС в измеренные значения направлений необходимо вводить поправки за редукцию.