- •Тема 1: Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (чс).

- •Тема 2: Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы медицины катастроф.

- •Тема 3: медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях.

- •Тема 4: подготовка лечебно-профилактического учреждения к работе в чрезвычайных ситуациях.

- •Тема 5: организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях.

- •Тема 6: Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного (антропогенного) характера.

- •5.1. Мероприятия, проводимые заблаговременно

- •7.2. Мероприятия, проводимые при возникновении пожаров и

- •7.3. Средства ликвидации пожаров и взрывов

- •7.3.1. Системы автоматического пожаротушения

- •7.3.2. Огнетушащие вещества

- •Тема 7: медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (стихийных бедствиях).

- •Тема 8: организация санитарно-противоэпидемического обеспечения в чрезвычайных ситуациях.

- •Тема 9: медицинское снабжение формирований и учреждений, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях

- •1. Задачи, цели и определение снабжения медицинским имуществом.

- •1. Задачи, цели и определение снабжения медицинским имуществом

- •2. Характеристика и классификация медицинского имущества

- •3. Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях

- •Тема 10: медицинская служба Вооруженных Сил рф в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

- •Врачебно-сестринские формирования

Тема 7: медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (стихийных бедствиях).

Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий землетрясений:

Характеристика землетрясений;

Основы организации медицинского обеспечения при ликвидации последствий землетрясений;

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации медико-санитарных последствий землетрясений;

Основы организации оказания медицинской помощи в очаге землетрясений.

Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий природных катастроф:

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера (наводнения, бури, ураганы, циклоны, смерчи, селевые потоки, снежные лавины, лесные и торфяные пожары);

Основы организации медицинского обеспечения при ликвидации последствий природных катастроф;

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий природных катастроф;

Принципы оказания медицинской помощи при наводнении, при попадании людей под снеговые лавины, в районе, пострадавшем от селя, при ликвидации медико-санитарных последствий пожаров.

Землетрясения.

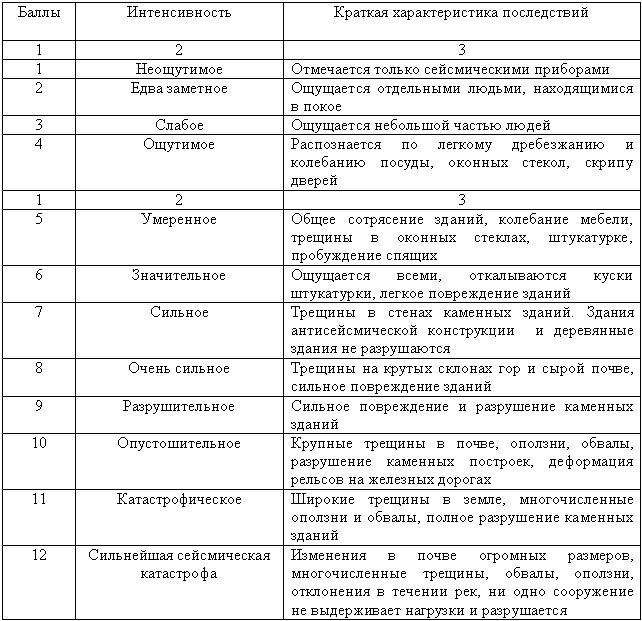

Землетрясение характеризуются подземными толчками и колебаниями земной поверхности, появляющимися в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхних частях мантии и распространяющимися на большие расстояния в виде упругих колебаний. Сила этого стихийного бедствия измеряется величиной магнитуд в эпицентре, а для характеристики разрушений на поверхности Земли принята балльная шкала оценки (в странах СНГ принята 12-балльная шкала) и международная шкала МК-64. Во время землетрясения возможны единичные, множественные и последовательные подземные толчки (афтершоки). Этому природному явлению подвержена 1/10 всей поверхности континентов Земли.

Землетрясение силой в 1 балл регистрируется только сейсмическими приборами, а силой от 6-7 баллов и выше нарушает нормальную жизнь людей и представляет угрозу здоровью и жизни населения. На земле ежегодно происходит более 1 млн. сейсмических толчков, в том числе катастрофических - 1, сильных разрушений – 10, разрушительных – 100, повреждающих – 1000. Около 6% территории бывшего СССР является сейсмоопасной зоной: наиболее сильные (9-11 баллов по 12-балльной шкале) землетрясения характерны для Кавказа, Камчатки и Курильских островов, 9-10-балльные – для Средней Азии, 6-9-балльные – для Южной Сибири.

Основная угроза для населения во время стихийного бедствия – разрушающиеся части зданий и сооружений, что приводит к массовой гибели людей под обломками строений либо тяжелым травмам. Наиболее частым повреждением является синдром длительного сдавления у пострадавших, находящихся под завалами. При землетрясениях, сопровождающихся пожарами, возможно значительное число обожженных с достаточно обширными и глубокими ожогами. Считается, что до 45% травм возникает от разрушающихся конструкций зданий и других построек, а 55%- от неправильного поведения людей (паника, неумение укрыться, падение с высоты и пр.).

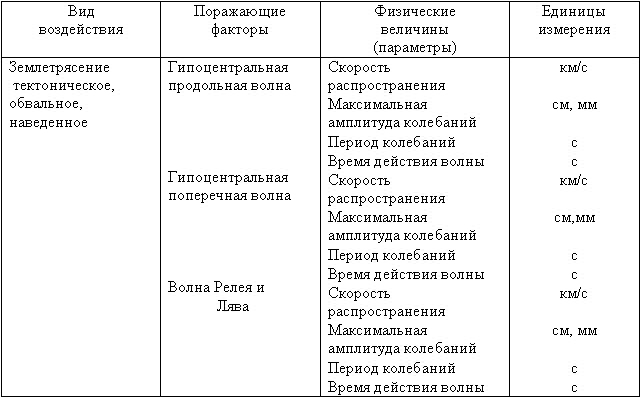

Для всех типов землетрясений основными поражающими факторами являются сейсмические волны. Они подразделяются на гипоцентральные (продольные и поперечные) и поверхностные (волны Релея и Лява) [4].

Гипоцентральные продольные волны (Р-волны) - сейсмические волны, распространяющиеся от очага землетрясения во всех направлениях с поочередным образованием зон сжатия и растяжения. Смещение частиц грунта при этом происходит вдоль направления распространения волн.

Гипоцентральные поперечные волны (S-волны) - сейсмические волны, распространяющиеся от очага землетрясения во всех направлениях с образованием зон сдвига. Смещение частиц происходит перпендикулярно направлению распространения волн.

Волны Релея и Лява (R-волны и L-волны) - сейсмические волны, распространяющиеся от эпицентра землетрясения в толще верхнего слоя земной коры. Смещение частиц грунта в R-волне происходит в вертикальной плоскости, а в L-волне - в горизонтальной плоскости перпендикулярно направлению распространения этих волн. Основными параметрами указанных волн являются: скорость распространения, максимальная амплитуда колебаний, период колебаний и время действия волн. Скорость распространения гипоцентральных продольных волн около 8 км/с, гипоцентральных поперечных волн около 5 км/с, а поверхностных волн - 0,5...2 км/с [4].

Поражающие факторы землетрясений, физические величины и единицы их измерения представлены в табл. 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Поражающие факторы, физические величины и единицы их измерения

Максимальная амплитуда колебаний, период колебаний и время действия волн зависят от грунтовых условий, расположения очага и мощности землетрясения.

Общее воздействие приведенных поражающих факторов землетрясения на земную поверхность характеризуется интенсивностью землетрясения, которая выражается в баллах.

В зависимости от интенсивности колебаний поверхности земли установлена следующая классификация землетрясений (табл.3.4.2).

Таблица 3.4.2

Классификация землетрясений

Сложность спасения людей в условиях землетрясения обусловлена внезапностью его возникновения, трудностями ввода сил и развертывания поисково-спасательных работ в зоне массовых разрушений; наличием большого количества пострадавших, требующих экстренной помощи; ограниченным временем выживания людей в завалах; тяжелыми условиями труда спасателей. Ведь очаг поражения землетрясением в общем случае характеризуется: разрушением и опрокидыванием зданий и сооружений, под обломками которых гибнут люди; возникновением взрывов и массовых пожаров, происходящих в результате производственных аварий, замыканий в энергетических сетях и разгерметизации емкостей для хранения воспламеняющихся жидкостей; образованием возможных очагов заражения АХОВ; разрушением и завалом населенных пунктов в результате образования многочисленных трещин, обвалов и оползней; затоплением населенных пунктов и целых районов в результате образования водопадов, подпруд на озерах и отклонения русел рек.

Главной целью аварийно-спасательных и других неотложных работ при землетрясениях является поиск и спасение пострадавших, блокированных в завалах, в поврежденных зданиях, сооружениях, оказание им первой медицинской помощи и эвакуация нуждающихся в дальнейшем лечении в медицинские учреждения, а также первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

Основными требованиями к организации и ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий землетрясений являются:

- сосредоточение основных усилий на спасении людей;

- организация и проведение работ в сроки, обеспечивающие выживание пострадавших и защиту населения в опасной зоне;

- применение способов и технологий ведения аварийно-спасательных работ, соответствующих сложившейся обстановке, обеспечивающих наиболее полное использование возможностей спасателей и технических средств, а также безопасность пострадавших и спасателей;

- оперативность реагирования на изменения в обстановке.

Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий землетрясений включают:

поиск пострадавших;

деблокирование пострадавших из завалов строительных конструкций, замкнутых помещений, с поврежденных и разрушенных этажей зданий и сооружений;

оказание пострадавшим первой медицинской и первой доврачебной помощи;

эвакуацию пострадавших из зон опасности (мест блокирования) на пункты сбора пострадавших или в медицинские пункты;

эвакуацию населения из опасных мест в безопасные районы;

проведение первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению населения.

Неотложные работы при землетрясениях направлены на локализацию, подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия вредных и опасных факторов, препятствующих проведению аварийно-спасательных работ и угрожающих жизни и здоровью пострадавших и спасателей, оказание пострадавшему населению необходимой помощи. Указанные работы включают:

оборудование и расчистку путей движения в зоне разрушений;

обрушение и укрепление конструкций, угрожающих обрушением;

локализацию и тушение пожаров, проведение противодымных мероприятий на участках (объектах) ведения спасательных работ;

локализацию и обеззараживание источников заражения химически опасными и радиоактивными веществами;

локализацию повреждений на коммунально-энергетических сетях и гидротехнических сооружениях, которые могут стать вторичными источниками заражения;

проведение противоэпидемических мероприятий.

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясениями, привлекаются к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в установленном порядке.

Управление аварийно-спасательными и другими неотложными работами при землетрясениях, как и при других чрезвычайных ситуациях, заключается в целенаправленной деятельности руководства по эффективному использованию имеющихся сил и средств при спасении пострадавших, оказании им медицинской помощи, эвакуации из зоны бедствия и дальнейшем жизнеобеспечении.

Основой для организации управления является заблаговременно разработанный план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Аварийно-спасательные работы при землетрясениях должны начинаться немедленно и вестись непрерывно, днем и ночью, в любую погоду, обеспечивать спасение пострадавших в сроки их выживания в завалах.

Непрерывность и эффективность ведения аварийно-спасательных работ достигаются: созданием группировки сил, соответствующей сложившейся обстановке; устойчивым и твердым руководством действиями спасателей; сосредоточением основных усилий в местах наибольшего скопления пострадавших и там, где пострадавшим угрожает наибольшая опасность; полным и своевременным обеспечением действий спасателей необходимыми материально-техническими средствами; организацией режима работ в соответствии со складывающейся обстановкой.

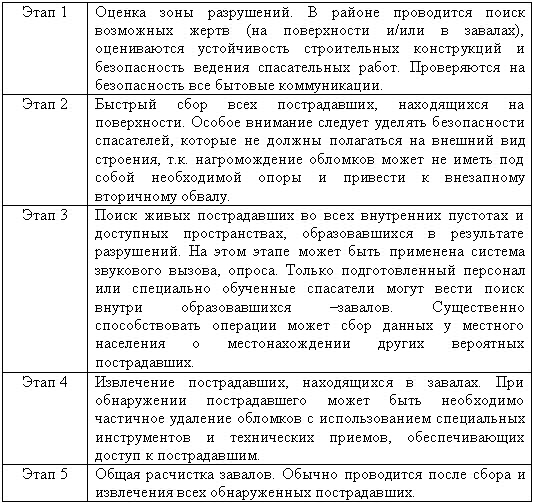

Как правило, аварийно-спасательные операции в зонах разрушений землетрясений имеют пять этапов, представленных в табл. 3.4.3.

В ходе ведения спасательных работ в завалах и в других сложных условиях могут назначаться микропаузы - "минуты тишины" продолжительностью 2-3 минуты для кратковременного отдыха и прослушивания завалов с целью поиска пострадавших.

Перерывы в работе продолжительностью 10-15 мин. назначаются с учетом состояния работоспособности спасателей. При тяжелой работе отдых во время перерыва должен носить пассивный характер. При отрицательных температурах окружающей среды места отдыха организуются в теплых помещениях, а при жаркой погоде - в тени.

После окончания последней (в течение суток) рабочей смены спасателям предоставляется межсменный отдых - не менее 7-8 часов полноценного сна, а также для удовлетворения нужд и активного отдыха - исходя из необходимости полного восстановления работоспособности.

Прием пищи во время проведения аварийно-спасательных работ организуется до начала и после окончания рабочей смены.

Таблица 3.4.3

Этапы аварийно-спасательных операций в зонах разрушений землетрясений

Соединению (воинской части) для ведения аварийно-спасательных работ при землетрясении назначается несколько участков работ, батальону - один участок работ.

В целях обеспечения устойчивого управления участок делится на объекты работ, включающие определенную территорию с расположенными на ней зданиями и сооружениями. Количество участков и объектов работ определяется исходя из сложившейся обстановки, объема завалов, степени разрушения зданий, ожидаемого количества пострадавших, их состояния.

Поисково-спасательному отряду (службе) назначается один-два объекта работ.

Организационно-технологическая схема проведения аварийно-спасательных работ выбирается командиром соединения (воинской части), начальником поисково-спасательного отряда (службы), исходя из обстановки, объема, условий работы в районе землетрясения и принятой технологии отработки отдельных рабочих операций (табл.3.4.4).

Практические приемы, используемые при ведении поисковых работ представлены в табл. 3.4.4

Деблокирование пострадавших при проведении спасательных работ в условиях разрушения зданий представляет собой комплекс мероприятий, проводимых для обеспечения доступа к пострадавшим, высвобождения их из-под обломков строительных конструкций и замкнутых помещений, организации путей их эвакуации из мест блокирования.

Виды и способы деблокирования пострадавших перечислены в табл. 3.4.4.

Первая медицинская помощь пострадавшим - это комплекс простейших медицинских мероприятий, выполняемых спасателями, санинструкторами и врачами спасательных подразделений непосредственно на месте получения пострадавшими травм с использованием табельных и подручных средств, а также самими пострадавшими в порядке само- и взаимопомощи. Основная цель первой медицинской помощи - спасение жизни пораженного, устранение продолжающего воздействия поражающего фактора и подготовка пострадавшего к эвакуации из зоны поражения.

Оптимальный срок оказания первой медицинской помощи - до 30 мин. после получения травмы. При остановке дыхания это время сокращается до 5...10 мин.

Оказание первой медицинской помощи начинается с определения, в каком состоянии находится пострадавший: жив или мертв. Для этого необходимо:

- определить, сохранено ли сознание;

- прощупать пульс на лучевой артерии, а при повреждении верхних конечностей - на бедренных или сонных артериях. Пульс определяют в нижней части предплечья на 2...3 см выше лучезапястного сустава по ладонной поверхности, слегка отступив от ее середины в сторону большого пальца. Если в этом месте проверить пульс невозможно (например, при наличии раны), пульс определить на боковой поверхности шеи, в средней части плеча на его внутренней поверхности, в середине трети бедра с внутренней стороны;

- установить, дышит ли пострадавший; дыхание, которое у здорового человека осуществляется в виде 16...20 вдохов и выдохов в минуту, у людей, получивших травму, может быть слабым и частым;

- определить, суживаются ли зрачки на свет, отметить их величину.

При отсутствии пульса, дыхания и сознания, широком, не реагирующем на свет зрачке, констатируется смерть. Если определяются два признака из трех (сознание, пульс, дыхание) при реагирующем на свет зрачке - пострадавший жив, ему оказывается первая помощь.

ТАБЛИЦА 3.4.4

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В первую очередь следует избавить от давления голову и грудь пострадавшего. До освобождения сдавленных конечностей из-под завала или как можно быстрее после их освобождения на придавленную руку или ногу выше места сдавления необходимо наложить жгут или тугую закрутку. После извлечения пострадавшего из-под обломков необходимо оценить состояние его здоровья.

Если пострадавший находится в крайне тяжелом, бессознательном состоянии, прежде всего необходимо восстановить проходимость дыхательных путей, очистить рот, глотку от земли, песка, строительного мусора и начать делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Только при наличии у пострадавшего самостоятельного дыхания и пульса можно заниматься другими его повреждениями.

При оказании первой медицинской помощи останавливают кровотечение при повреждении кожи, ранении мягких тканей с помощью давящих повязок или наложением жгута, закрутки из подручных средств, накладывают повязки при ожоге или отморожении, создают неподвижность конечностям при переломах костей, сдавливании тканей, ушибах, согревают обмороженные участки тела до появления красноты, вводят обезболивающие средства, осуществляют другие мероприятия.

Эвакуация пострадавших может осуществляться двумя параллельными потоками:

из заваленных помещений нижних этажей, завалов строительных конструкций, подвалов;

с верхних этажей.

Пострадавшие эвакуируются из мест блокирования поэтапно:

I этап - из мест блокирования до рабочей площадки;

II этап - с рабочей площадки до пункта сбора пораженных.

При спасении большого количества пострадавших, находящихся в соседних блокированных помещениях (этажах, уровнях), эвакуация проводится в три этапа.

На первом этапе (например, при спасении с верхних этажей) производится перегруппировка пострадавших и концентрация их в наиболее безопасном помещении со свободным доступом к путям эвакуации, затем (или параллельно) организуются пути эвакуации из этого помещения до рабочей площадки, а с нее - на пункт сбора пострадавших.

В случае экстренных обстоятельств (например, пожар, распространяющийся вверх здания, высокая опасность обвала обломков строительных конструкций) площадка для эвакуации может быть оборудована на крыше здания (верхнем сохранившемся этаже), а эвакуация может проводиться с использованием вертолетов или оборудованных канатных дорог на соседние здания.

При проведении эвакуации пострадавших из завалов и заваленных помещений разрушенных зданий используются следующие способы транспортировки:

- отволачивание, двигаясь на спине;

- отволачивание при сложенных друг на друга или связанных запястьях рук пострадавшего;

- отволачивание с помощью двух треугольных кусков ткани;

- переноска на плечах;

- переноска на спине;

- переноска на спине в сидячем положении;

- переноска на руках;

- переноска двумя спасателями;

- переноска при помощи носилок;

- отволачивание пострадавшего при помощи куска ткани.

При этом для транспортировки применяются следующие средства:

- медицинские носилки;

- плащ-палатка;

- носилочная лямка;

- средства из подручных материалов;

- куски ткани.

С помощью указанных средств, учитывая различные факторы, пострадавших можно переносить, оттаскивать, спускать или поднимать.

При проведении эвакуации с верхних этажей разрушенных зданий используются следующие способы:

- спуск пострадавшего вниз по приставной лестнице иноходью;

- переноска вниз по приставной лестнице пострадавшего в положении наездника;

- спуск с помощью спасательного пояса;

- спуск с помощью петли;

- спуск с помощью грудной перевязи;

- спуск горизонтально подвешенных носилок с пострадавшим;

- спуск пострадавших с помощью устраиваемой канатной дороги;

- эвакуация людей с помощью штурмовых лестниц.

Выбор способа и средств эвакуации пострадавших зависит от пространственного местонахождения блокированного пострадавшего, способа обеспечения доступа к пострадавшему, вида и объема ранения пострадавшего, физического и морального состояния пострадавшего, степени внешней угрозы для пострадавших и спасателей; набора средств и количества спасателей для проведения эвакуации, уровня профессионализма спасателей.

По завершении аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе землетрясения штаб соединения (воинской части) войск гражданской обороны, руководство поисково-спасательного отряда (службы) готовят документы на сдачу объектов, где проводились работы, органам местного самоуправления.

Следует отметить, что эффективность работ по противодействию чрезвычайным ситуациям, обусловленным землетрясениями во многом зависит от деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, органов управления РСЧС на всех уровнях.

Во-первых, в сейсмоопасных районах должна вестись постоянная работа по уменьшению возможных последствий землетрясений. С этой целью необходимо:

организовать и вести непрерывный сейсмический мониторинг, т.е. постоянный контроль за текущей сейсмической обстановкой, на основании данных которого осуществлять прогноз возможных землетрясений;

планировать и вести строительство объектов различного назначения с учетом сейсмического районирования, контролировать качество этого строительства;

планировать мероприятия по защите и жизнеобеспечению населения в случае возникновения землетрясения, вести их подготовку;

готовить население к действиям при землетрясениях, органы управления и аварийно-спасательные силы к проведению поисково-спасательных и других неотложных работ.

Во-вторых, при возникновении землетрясений обеспечить твердое и умелое руководство силами и средствами по ликвидации их последствий.

Мероприятия по уменьшению масштабов возможных землетрясений и действиям при их возникновении должны быть предусмотрены в Планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особенности ликвидации последствий наводнений

Наводнение - это значительное затопление водой местности в результате подъема уровня воды в реке, водохранилище, озере или море, вызванное обильным притоком воды в период снеготаяния или ливней, ветровых нагонов воды, а также при заторах, зажорах и иных явлениях.

Наводнение является опасным природным явлением, возможным источником чрезвычайной ситуации, если затопление водой местности причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей, сельскохозяйственных животных и растений.

По повторяемости, площади распространения и суммарному среднегодовому материальному ущербу наводнения на территории Российской Федерации занимают первое место в ряде стихийных бедствий, а по количеству человеческих жертв и удельному материальному ущербу (ущербу, приходящемуся на единицу пораженной площади) - второе место после землетрясений.

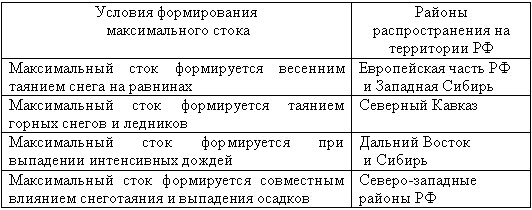

Реки отличаются друг от друга различными условиями формирования стока воды. (Сток воды - количество воды, протекающей через замыкающий створ реки, за какой-либо интервал времени).

По условиям формирования стока и, следовательно, по условиям возникновения наводнений реки Российской Федерации подразделяются на четыре типа (табл.3.5.1).

Таблица 3.5.1

Типы рек Российской Федерации в зависимости от условий формирования максимального стока

Многообразие наводнений и характеристик их проявлений можно свести к пяти обобщающим группам, объединяющим различные наводнения по причинам возникновения и характеру проявления.

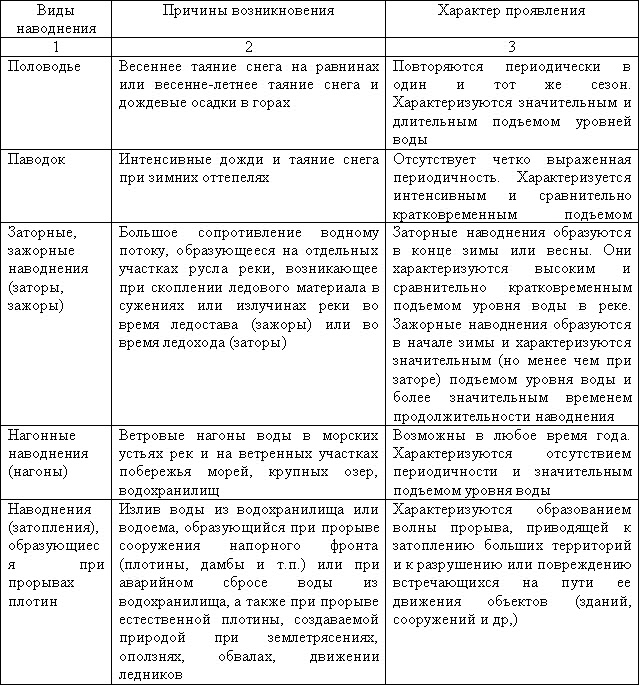

Виды наводнений вследствие возникновения и характера их проявления представлены в табл.3.5.2.

Таблица 3.5.2

Виды наводнений в зависимости от причин возникновения и характера проявления

В пределах Российской Федерации преобладают наводнения первых двух видов (около 70-80% всех случаев). Они встречаются на равнинных, предгорных и горных реках, в северных и южных, западных и восточных районах страны. Остальные три вида наводнений имеют локальное распространение.

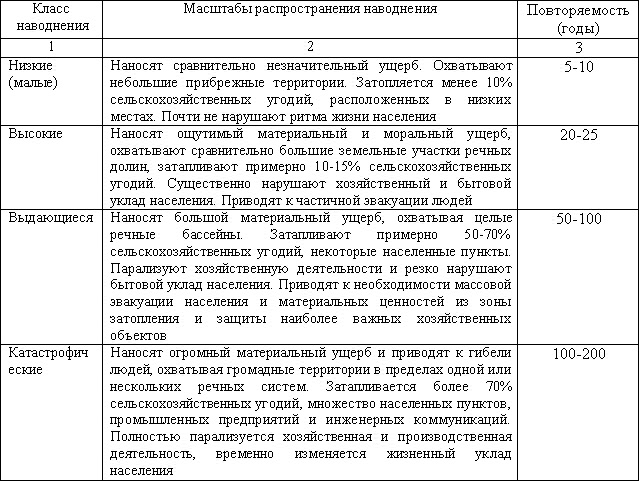

Классификация наводнений в зависимости от масштаба их распространения и повторяемости представлена в табл. 3.5.3

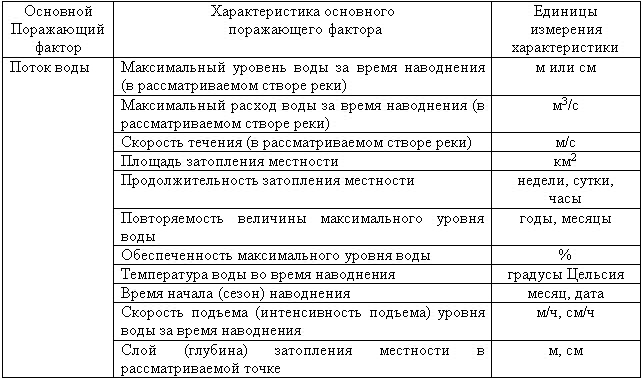

Таблица 3.5.4

Характеристика основного поражающего фактора наводнений

При наводнении возможно возникновение вторичных поражающих факторов: пожаров (вследствие обрывов и короткого замыкания электрических кабелей и проводов); обрушения зданий, сооружений (под воздействием водного потока и вследствие размыва основания); заболеваний людей и сельскохозяйственных животных (вследствие загрязнения питьевой воды и продуктов питания) и др.

Здания, периодически попадающие в зону затопления, теряют капитальность: гнилью повреждается дерево, отваливается штукатурка, выпадают кирпичи, подвергаются коррозии металлические конструкции, из-за размыва грунта под фундаментом происходит неравномерная осадка зданий и, как следствие, появляются трещины.

Основные характеристики последствий наводнений следующие:

- численность населения, оказавшегося в зоне, подверженной наводнениям (здесь выделяются: количество жертв, количество пострадавших, количество населения, оставшегося без крова и т.п.);

- количество населенных пунктов, попавших в зону, охваченную наводнением (здесь выделяются города, поселки городского типа, сельские населенные пункты, полностью затопленные, частично затопленные, попавшие в зону подтопления);

- количество объектов различных отраслей экономики, оказавшихся в зоне, охваченной наводнением;

- протяженность железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, линий коммуникаций и связи, оказавшихся в зоне затопления;

- количество мостов и тоннелей, затопленных, разрушенных и поврежденных в результате наводнения;

- количество жилых домов, затопленных, разрушенных и поврежденных в результате наводнения;

- площадь сельскохозяйственных угодий, охваченных наводнением;

- количество погибших сельскохозяйственных животных и др., а также обобщенные характеристики последствий: величины ущерба, наносимого наводнением.

Основными особенностями обстановки, возникающей при наводнениях и катастрофических затоплениях являются: разрушительный характер чрезвычайной ситуации, быстрое нарастание параметров поражающих факторов, ограниченные сроки выживания пострадавших, оказавшихся под их воздействием; сложность доступа к пострадавшим, необходимость применения для этого специальных плавучих средств, а также сложные погодные условия (проливные дожди, ледоход, сели и т. п.).

Главной целью аварийно- спасательных и других неотложных работ в условиях наводнений и катастрофических затоплений являются поиск, оказание помощи и спасение людей, оказавшихся в зоне затопления, в возможно короткие сроки, обеспечивающие их выживание в условиях складывающейся обстановки.

Основными требованиями к организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях наводнения и катастрофического затопления являются:

организация и проведение указанных работ в пределах всей зоны затопления, в короткие сроки, обеспечивающие выживание пострадавших, а также снижение материального ущерба;

применение способов спасения пострадавших, а также способов защиты людей и объектов, соответствующих сложившейся обстановке, обеспечивающих наиболее полное и эффективное использование возможностей спасательных сил и средств, безопасность спасателей и пострадавших.

Успех проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий наводнений достигается:

- проведением планомерной, заблаговременной подготовки органов управления и подразделений войск гражданской обороны, поисково-спасательных формирований и служб к ведению аварийно-спасательных работ в условиях наводнений и катастрофических затоплений с учетом риска их возникновения и характера возможной обстановки;

- быстрым реагированием на возникновение угрозы стихийного бедствия, приведением в готовность и выдвижением необходимых сил и средств, организацией эффективной разведки и развертывания системы управления;

- всесторонней оценкой обстановки, принятием обоснованного решения на выполнение поставленной задачи, организацией действий подразделений соответственно их предназначению, возможностям и сложившейся обстановке;

- созданием необходимой группировки сил, организацией ввода ее на участки (секторы) и объекты работ, организацией согласованных действий органов разведки, спасательных подразделений, медицинских сил и средств и подразделений обеспечения в ходе выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

непрерывным ведением аварийно-спасательных работ до их полного завершения;

- применением эффективных способов и технологий поиска и спасения пострадавших, а также способов защиты населения и хозяйственных объектов;

- непрерывным и твердым управлением действиями подразделений, формирований и служб;

- неуклонным выполнением требований безопасности ведения работ в зоне затопления;

- организацией и поддержанием всестороннего обеспечения ведения работ.

Спасательные работы в условиях наводнений и катастрофических затоплений включают:

- поиск пострадавших;

- обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и спасение пострадавших;

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

- эвакуацию пострадавших из опасной зоны.

Неотложные аварийные работы при ликвидации последствий наводнений и катастрофических затоплений включают:

- укрепление (возведение) ограждающих дамб и валов;

- сооружение водоотводных каналов;

- ликвидацию заторов и зажоров;

- оборудование причалов для спасательных средств;

- мероприятия по защите и восстановлению дорожных сооружений;

- восстановление энергоснабжения;

- локализацию источников вторичных поражающих факторов.

Основными способами защиты людей от поражающих факторов наводнений являются эвакуация населения из затапливаемых районов, размещение людей на незатапливаемых частях неразрушенных сооружений и участках местности.

Целесообразность применения того или иного способа защиты зависит от складывающейся оперативной обстановки в зоне затопления и конкретных условий проведения защитных мероприятий.

Наиболее эффективным способом защиты населения является своевременная эвакуация людей из опасной зоны. Применение этого способа защиты имеет минимальные последствия для жизни и здоровья людей, связанные в основном с их психическим перенапряжением.

В зависимости от места расположения населенного пункта, времени до начала его затопления, состояния транспортных коммуникаций и других факторов эвакуация может проводиться немедленно до получения сигнала о возможном затоплении данной территории или только при непосредственной угрозе затопления, пешим порядком или с использованием транспортных средств. Кроме эвакуации населения также организованно может проводиться вывоз сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей. Население, эвакуированное из зон затопления, размещается, как правило, в населенных пунктах или временных городках вблизи места проживания на незатапливаемой территории. В местах временного размещения людей и, при необходимости, в населенных пунктах проводятся мероприятия по обеспечению жизнедеятельности эвакуированного (спасенного) населения.

Эффективность эвакуации как способа защиты населения при наводнениях зависит главным образом от своевременного предупреждения об опасности, степени подготовленности населения и маршрутов.

С этой целью в зонах возможных затоплений создается система оповещения населения, заблаговременно доводится информация о месте расположения населенных пунктов относительно возможной опасной зоны и маршрутах эвакуации, с населением и эвакоорганами проводятся тренировки по практической отработке вопросов эвакуации, в том числе самостоятельного выхода людей на незатапливаемую территорию.

Помимо непосредственного воздействия водного потока угрозу для жизни и здоровья людей представляют аспирация (попадание в дыхательные пути) воды, длительное пребывание в холодной воде, нервно-психическое перенапряжение, а также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения, особенно - выход из строя систем водоснабжения и канализации.

При продолжительном вынужденном пребывании людей в воде с пониженной температурой наступает гипотермия (переохлаждение) тела. При попадании человека в воду замерзание возможно даже при относительно высокой температуре (табл.3.5.5).

Таблица 3.5.5

Время безопасного пребывания человека в воде

Размещение людей на незатапливаемых частях неразрушаемых сооружений и участках местности как способ защиты людей применяется в тех случаях, когда высокая скорость водного потока обусловливает ее быстрый приход в населенные пункты и (или) население не может быть эвакуировано в безопасный район. В этом случае проведение таких защитных мероприятий, как правило, требует в дальнейшем осуществления спасательных работ по эвакуации людей из мест временного размещения в опасной зоне. При этом следует иметь в виду, что население может использовать в качестве места временного пребывания (укрытия) и верхние части деревьев.

Решение на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при наводнении, как и при других бедствиях, принимается на основе данных разведки, которая при наводнениях организуется для выявления обстановки в районах бедствия с целью максимального уменьшения ущерба.

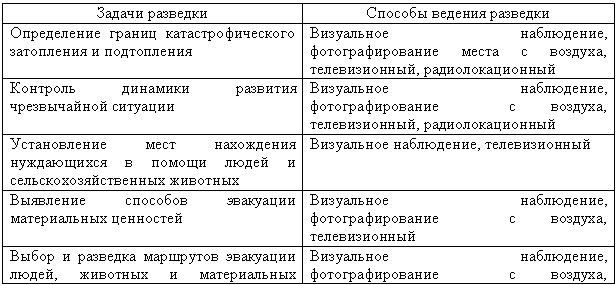

Главными задачами разведки при наводнениях являются:

- определение границ катастрофического затопления;

- контроль динамики развития чрезвычайной ситуации (наводнения);

- установление мест нахождения нуждающихся в помощи людей и сельскохозяйственных животных;

- выявление материальных ценностей, подлежащих вывозу из зоны бедствия;

- выбор и разведка маршрутов эвакуации людей, животных и материальных ценностей плавсредствами, оборудование причалов;

- выбор и оборудование площадок для приземления вертолетов в районе бедствия.

Особенностями организации разведки является наличие больших территорий, разведка которых наземными видами транспорта затруднена и необходимость круглосуточного ведения.

При чрезвычайных ситуациях организуется комплексная разведка (воздушная, наземная, надводная).

При проведении воздушной разведки используются летательные аппараты (вертолеты, самолеты), с помощью которых выявляются границы затопления, места нахождения людей в зоне затопления и определяется возможность доступа к ним.

При наземной разведке специально созданные посты контролируют уровень воды и оповещают руководящие органы о ее подъеме. В выборе маршрутов эвакуации людей, скота и материальных ценностей кроме воздушной разведки применяется надводная (катера, малые суда).

Основными способами ведения разведки при наводнениях являются: визуальный, фотографический, телевизионный, тепловизионный, радиолокационный. Соответствие способов ведения разведки решаемым задачам отражено в табл. 3.5.6.

Таблица 3.5.6

Способы решения задач при чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением

Главной особенностью спасательных работ в зонах с высоким уровнем воды является сложность обеспечения доступа спасателей к пострадавшим и их деблокирование.

Территорию зоны затопления для удобства управления работами, обеспечения четкого взаимодействия между спасательными подразделениями, как правило, разбивают на секторы, а сектор - на отдельные рабочие места.

Потребность в спасательных подразделениях рассчитывают, исходя из объема работ, возможностей подразделений, а также заданных ограничений на продолжительность выполнения спасательных работ.

Распределение подразделений по рабочим местам (секторам) осуществляют по результатам оценки потребности в этих подразделениях.

При распределении сил и средств для проведения спасательных работ в зонах с опасным уровнем воды целесообразно организовать следующие группы:

Группа разведки и поиска пострадавших - на быстроходных плавсредствам (I вариант), на вертолетах (II вариант);

группа деблокирования и эвакуации пострадавших;

группа приема пострадавших и оказания им первой медицинской помощи.

При организации выполнения спасательных работ командир подразделения (формирования) выбирает организационно-технологическую схему их ведения. Как правило, используются параллельная, последовательная и смешанная схемы организации спасательных работ.

При выборе способа (приема) деблокирования пострадавшего, а также для организации работ в зоне затопления учитываются следующие сведения:

время наступления физиологических изменений в организме пострадавшего в различное время года;

тип организационно-технологической схемы выполнения спасательных работ;

возможная продолжительность выполнения спасательных работ.

Поиск пострадавших людей в условиях высокого уровня воды представляет собой совокупность действий, направленных на обнаружение, выявление местонахождения и состояния людей, установление с ними связи и определение объема и характера необходимой помощи.

Работы по спасению пострадавших выполняются с целью обеспечения доступа к пострадавшим, находящимся в опасных зонах, их высвобождения и организации путей последующей эвакуации.

В зонах высокого уровня воды пострадавшие могут быть блокированы в следующих местах:

над поверхностью воды (деревья, верхние этажи зданий и сооружений);

на поверхности воды;

под водой (в затопленных помещениях и на дне).

В зависимости от месторасположения пострадавших и наличия сил и средств для их спасения могут быть использованы различные способы.

С целью спасения жизни пострадавших и приведения их в состояние, позволяющее транспортировку, им оказывают первую медицинскую помощь.

При необходимости первая медицинская помощь оказывается на месте обнаружения пострадавших после обеспечения к ним доступа и извлечения из воды.

В случаях, не представляющих опасности для пострадавших, оказание первой медицинской помощи производится на пункте сбора после эвакуации за пределы зон опасности.

Эвакуацию пострадавших из мест блокирования осуществляют после обеспечения к ним доступа, деблокирования и оказания первой медицинской помощи.

Пострадавшие эвакуируются из мест блокирования в два этапа: из места блокирования в плавсредство и из него на пункт сбора пострадавших.

Для обеспечения высокой эффективности спасательных работ в зонах затопления различные их виды могут выполняться как последовательно, так и параллельно на разных участках работ.

Поиск пострадавших в зонах опасного уровня воды заключается в определении их мест расположения и состояния здоровья, определении возможных путей подхода спасателей и эвакуации пострадавших.

В зависимости от наличия соответствующих сил и средств поисковые работы проводятся следующими способами:

- сплошным визуальным обследованием зоны затопления разведгруппами на плавсредствах;

- облетом зоны затопления на вертолетах;

- по свидетельствам очевидцев и спасенных пострадавших.

При проведении поисковых мероприятий необходимо:

- обследовать всю зону затопления;

- определить и обозначить места нахождения пострадавших;

- определить состояние здоровья пострадавших, характер полученных травм и способы оказания первой медицинской помощи;

- определить пути извлечения пострадавших;

- устранить или ограничить воздействие на пострадавших вторичных поражающих факторов.

Деблокирование пострадавших при проведении спасательных работ в зонах затопления представляет собой комплекс мероприятий, проводимых для обеспечения доступа к пострадавшим, извлечения из мест блокирования, организации путей их эвакуации.}

В зависимости от местонахождения пострадавших и технологии выполнения работы по деблокированию разделяются на три основных вида:

- снятие пострадавших, находящихся над поверхностью воды (с деревьев, верхних этажей и крыш домов);

- спасение пострадавших, находящихся на поверхности воды;

- извлечение пострадавших, оказавшихся ниже уровня воды (в затопленных помещениях, на дне).

Деблокирование пострадавших с верхних этажей (уровней) затопленных зданий и сооружений, а также с деревьев и кустарников осуществляется различными способами:

- по сохранившимся или восстановленным лестничным маршам;

- с использованием спасательной веревки (пояса);

- с использованием лестницы-штурмовки;

- с применением канатных дорог;

- с применением спасательного рукава.

Спасение пострадавших перечисленными способами предполагает их погрузку в плавсредства с последующей эвакуацией в безопасное место.

Кроме этого, для снятия пострадавших с верхних этажей зданий, могут быть использованы вертолеты, оборудованные специальными средствами.

Спасение пострадавших, находящихся на поверхности воды, производится следующими способами:

- подъем на борт плавсредства;

- буксировка спасателем вплавь;

- использование табельных и подручных спасательных средств.

Извлечение пострадавших из затопленных помещений и со дня представляет сложную задачу и может производиться способами:

- вплавь спасателями в аквалангах;

- деблокирование из затопленных помещений с последующей буксировкой к плавсредству.

Эвакуация пострадавших осуществляется двумя параллельными потоками:

- с поверхности воды и из-под воды на плавсредствах;

- с верхних этажей, деревьев, незатопленных территорий на вертолетах и плавсредствах.

Пострадавшие эвакуируются из мест блокирования в два этапа:

I этап - из мест блокирования на борт плавсредства;

II этап - с плавсредства на пункт сбора пострадавших.

При спасении большого количества пострадавших, находящихся в зоне затопления, эвакуация проводится в три этапа.

На первом этапе (например, при спасении с поверхности воды) производится извлечение из воды, размещение пострадавших в наиболее безопасном незатопленном месте со свободным доступом по пути к эвакуации; на втором этапе производится их погрузка на плавсредства; на третьем этапе (или параллельно) организуются пути и производится эвакуация на плавсредства с этого участка на пункт сбора пострадавших.

В случае экстренных обстоятельств (быстрое повышение уровня воды, распространяющееся на незатопленные территории; опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления) площадки для эвакуации могут быть оборудованы на крышах зданий и верхних сохранившихся этажах, а эвакуация проводится с использованием вертолетов или оборудованных канатных дорог на соседние здания или территории, находящиеся выше максимально возможного уровня подъема воды (сопки, холмы и т.д.).

При проведении эвакуации с верхних этажей затопленных зданий используются следующие способы:

- спуск с использованием спасательных рукавов;

- спуск с помощью спасательного пояса;

- спуск с помощью петли;

- спуск с помощью грудной перевязи;

- спуск пострадавших с помощью канатной дороги;

- подъем на борт вертолета.

Выбор способа и средств эвакуации пострадавших определяется:

- местонахождением людей;

- их физическим и моральным состоянием;

- набором и количеством средств у спасателей для проведения эвакуации;

- уровнем профессиональной подготовки спасателей, степенью внешней угрозы для пострадавших и спасателей.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при наводнениях и катастрофических затоплениях должны вестись непрерывно, днем и ночью, в любую погоду и обеспечить спасение пострадавших в сроки, не превышающие времени, как указывалось выше, наступления опасных для жизни физиологических изменений в организме человека при нахождении в воде в данных условиях.

Для выполнения аварийно-спасательных работ назначаются подразделения войск гражданской обороны, поисково-спасательных отрядов (служб), усиленные переправочно-десантными средствами. Для выполнения других неотложных работ, с учетом их характера, назначаются инженерные, инженерно-технические, дорожные подразделения и формирования.

При поиске и спасении пострадавших, находящихся в воде и на затопленных территориях, должны широко использоваться авиационные технологии с применением самолетов и вертолетов.

Применение тех или иных технологий ликвидации заторов (зажоров) льда и обвалов зависит от масштабов наводнений и катастрофических затоплений и связанных с ними последствий. Основным способом разрушения ледяного покрова, ликвидации заторов (зажоров) льда, а также обвалов горных пород на сегодня является взрывной способ. Работы выполняются пиротехническими подразделениями, оснащенными плавсредствами и транспортом, оборудованными для доставки взрывчатых веществ и средств взрывания. При катастрофических наводнениях, особенно на крупных реках Севера и Северо-Востока России, текущих с юга на север, практикуется разрушение ледяного покрова, заторов и зажоров льда с использованием бомбардировочной авиации.

Особые требования при наводнениях и затоплениях предъявляются к безопасному ведению спасательных работ. Для этого должны быть созданы все условия, организован постоянный контроль за выполнением спасателями надлежащих мер безопасности, обеспечено своевременное оказание помощи пострадавшим спасателям. В постоянной готовности должна находиться резервная поисково-спасательная группа для оказания помощи действующим группам при возникновении экстремальных ситуаций.

Оперативность управления силами при ликвидации последствий наводнений достигается заблаговременной подготовкой органов управления к решению задач в этих условиях, постоянным знанием обстановки и быстрым реагированием на ее изменения, принятием обоснованных решений и их выполнением, организацией и поддержанием надежной связи и информации.

Мероприятия по предупреждению наводнений и ликвидации их последствий предусматриваются в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разрабатываемых на всех уровнях комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

Организация взаимодействия сил ликвидации последствий наводнений и катастрофического затопления территорий является одним из важнейших факторов, обеспечивающих успех проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Взаимодействие организуется прежде всего в интересах спасательных подразделений, выполнения этих работ в возможно короткие сроки.

Опыт последних лет по ликвидации катастрофических последствий наводнений (Якутия - 2001 г., Южный федеральный округ - 2002 г.) подсказывает, что в целях совершенствования защиты населения и территорий от наводнений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления можно рекомендовать:

- ускорить формирование территориальных систем мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- принять меры по развитию систем оповещения населения, уделив особое внимание сельским районам;

- принять меры по созданию и укреплению берегозащитных сооружений, ремонту плотин, углублению и очистке русел рек;

- активизировать работу по созданию поисково-спасательных формирований, финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;

- с учетом указанного опыта переработать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создать в полном объеме резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- рассмотреть вопрос о необходимости (целесообразности) перераспределения средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сторону увеличения средств на проведение неотложных мероприятий, направленных на безопасное функционирование водохозяйственных комплексов регионов.

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади. [9]

Торфяной пожар - это возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.) - 50-60%;

- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях) - до 15-20%;

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями - до 20%;

- грозовые разряды - до 10-20%.

Пространственное распределение лесных пожаров носит случайный характер, а периодичность вспышек количества пожаров определяется цикличностью атмосферных процессов, длительностью пожароопасных сезонов и повторяемостью засушливых периодов. Наибольшая ежегодная площадь лесных пожаров отмечается в лесах Дальнего Востока и Восточной Сибири, хотя еще нередко всплески массовых пожаров происходят в Западной Сибири, в республиках и областях Приуралья, а также в Северо-Западном и Центральном регионах.

Лесные и торфяные пожары представляют серьезную опасность для населения природной среды и экономики. Лесными пожарами на территории страны ежегодно охватывается до 2-5 млн.га лесной площади, а также до одного миллиона лесных молодняков и так называемой нелесной площади (болот, оленьих и других отгонных пастбищ, сенокосов, кустарниковых зарослей и других). Ущерб от этих пожаров ежегодно составляет несколько млрд.рублей.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

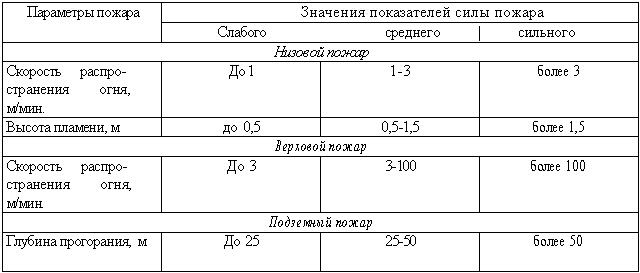

В зависимости от того, в каких элементах леса распространяется огонь, лесные пожары принято подразделять на низовые (составляют по количеству до 90%), верховые и подземные (почвенные). В свою очередь, низовые и верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми. Показатели силы пожара представлены в табл. 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Показатели силы пожара

Устойчивый низовой пожар распространяется по нижнему ярусу леса (горит напочвенный покров, подлесок, валежник) с малой скоростью (до 0,5 м/мин), охватывая нижние части стволов деревьев и выступающие на поверхность корни.

При беглом низовом пожаре сгорает живой и мертвый напочвенный покров, валежник, самосев леса, хвойный подрост и подлесок, но за счет более благоприятных условий (сухой лес, ветреная погода) такой пожар распространяется с повышенной скоростью (более 0,5-1 м/мин.) и высотой пламени, обходя места с повышенной влажностью покрова.

Для низового пожара характерна вытянутая форма пожарища с неровной кромкой. Цвет дыма светло-серый, скорость распространения низовых пожаров против ветра в 6-10 раз меньше, чем по ветру. В ночное время суток скорость распространения пожара меньше, чем днем. При изменении направления ветра усложняется определение формы пожара - его основных элементов фронта, тыла, флангов. В таких случаях, особенно когда пожар принял большие размеры, возможно окружение огнем людей в лесу.

Ориентироваться в обстановке при крупных пожарах можно только с помощью авиационной разведки.

Верховой устойчивый пожар является следующей стадией низового. Пламя низового пожара поджигает кроны деревьев, при этом сгорает хвоя, листья, мелкие и более крупные ветви. Переход низового пожара на полог древостоя происходит при сильном ветре, а также в насаждениях с низко опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте (особенно на горных склонах при распространении огня вверх). Древостой после верхового пожара, как правило, полностью погибает, остаются только обугленные остатки стволов. При верховом устойчивом пожаре огонь распространяется по кронам только по мере продвижения кромки низового пожара.

При верховом беглом пожаре, который возникает только при сильном ветре, огонь распространяется по кронам деревьев "скачками", опережая фронт низового пожара. Ветер также разносит горящие ветви, другие мелкие горящие объекты и искры, которые создают новые очаги низовых пожаров на сотни метров впереди основного очага. В ряде случаев огонь "перебрасывается" указанным способом через реки, широкие дороги, безлесные участки и другие кажущиеся рубежи для локализации пожара.

Во время "скачка огня" пожар распространяется по кронам со скоростью 15-25 км/час, однако средняя скорость распространения беглого верхового пожара всегда меньше, так как после "скачка" происходит задержка распространения фронта пожара до тех пор, пока низовой огонь не пройдет участок с уже сгоревшими кронами. Это происходит потому, что "скачок огня" вызывается подогревом полога леса теплотой низового огня. Тепловой поток, поднимаясь по направлению ветра наклонно, подогревает кроны деревьев впереди фронта огня на значительном расстоянии. При воспламенении хотя бы одной из крон почти мгновенно воспламеняются и другие и огонь "скачет" по подогретым кронам, но затем вне сферы действия подогрева затухает. На следующем участке, когда низовой огонь подойдет к фронту, процесс подогрева полога повторяется и опять происходит "скачок огня".

Верховые пожары, выделяя большое количество теплоты, вызывают восходящие потоки продуктов горения и нагретого воздуха и образуют конвективные колонки диаметром в несколько сот метров. Их поступательное движение совпадает с направлением продвижения фронта пожара. Пламя в середине колонки может подниматься на высоту до 100-120 метров. Конвективная колонка увеличивает приток воздуха в зону пожара, порождающий ветер, который усиливает горение.

Форма площади при беглом верховом пожаре вытянутая по направлению ветра. Дым верхового пожара темный.

Подземные (почвенные) пожары возникают на хорошо просохших участках с торфяными почвами или с мощным слоем лесной подстилки (до 20 см и более). Пожар по слою торфа распространяется медленно - до нескольких метров в сутки. Торф и лесная подстилка сгорают на всю глубину сухого слоя или до минеральной (земляной) почвы.

Чаще всего почвенные лесные пожары представляют собой дальнейшую стадию развития низовых. На первой стадии пожара более сухой торфянистый слой выгорает только под деревьями, которые беспорядочно падают, и лесной участок, поврежденный пожаром, выглядит как изрытый. Затем продолжается почвенное воронкообразное горение вглубь торфяного слоя. При ветре горящие частицы торфа и лесной подстилки перебрасываются на соседние участки, способствуя развитию пожара по площади торфопочвы, возникновению низовых пожаров.

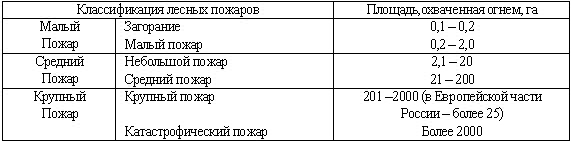

По величине площади, охваченной огнем, все перечисленные виды пожаров классифицируются в соответствии с данными, представленными в таб. 3.6.2.

Таблица 3.6.2

Классификация лесных пожаров по величине площади, охваченной огнем

Организация борьбы с лесными пожарами. Правовые основы охраны и защиты лесов от пожаров, полномочия в этой области субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти установлены Лесным кодексом Российской Федерации (от 29.01.1997 г. №22-ФЗ).

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;. создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Ежегодно перед наступлением пожароопасного сезона в лесах лесхозы и территориальные органы управления лесным хозяйством с участием других заинтересованных органов управления и организаций, а также комиссий по чрезвычайным ситуациям территориальных подсистем РСЧС и их звеньев разрабатывают планы мероприятий и оперативные планы борьбы с лесными пожарами, которые представляются на утверждение руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Содержание указанных планов и порядок действий соответствующих органов управления и служб изучаются и отрабатываются на предсезонных семинарах и учениях.

Одновременно осуществляются проверки готовности пожарно-наблюдательных вышек в районах наземной охраны лесов, приводятся в полную готовность подразделения авиалесоохраны, решаются все вопросы, связанные с созданием на периоды высокой опасности в лесах лесопожарных формирований из числа привлекаемых к тушению пожаров граждан, обеспечением их необходимой техникой и созданием условий для незамедлительного выезда в требуемых случаях на тушение пожаров.

Федеральный орган, входящий в состав МПР России, и территориальные органы управления лесным хозяйством отрабатывают вопросы регулярного обеспечения лесхозов и других заинтересованных организаций информацией о степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также о результатах мониторинга лесных пожаров силами "Авиалесоохраны" и с помощью спутниковых систем.

Государственная лесная охрана насчитывает около 100 тысяч человек (включая лесников) и имеет сеть пожарно-химических станций (более двух тысяч) со специализированной лесопожарной техникой.

В многолесных и труднодоступных районах, где обнаружение и оперативная ликвидация лесных пожаров силами наземной охраны затруднена либо невозможна, проблемы охраны лесов решаются с помощью авиации. Эта задача выполняется объединением "Авиалесоохрана", имеющим в своем распоряжении около двухсот авиаотделений, входящих в состав 24 региональных авиабаз, которыми охраняется 677 млн. га лесной площади.

В рамках РСЧС федеральный орган управления лесами (МПР России) активно взаимодействует с МЧС России. Между ним и МЧС России имеется генеральное соглашение об использовании авиации МЧС России на работах по борьбе с лесными пожарами. В соответствии с этим соглашением вертолеты МЧС России с водосливными устройствами ВСУ-5 (объем выливаемой на участок горения воды 5 куб. м) и самолеты Ил-76ТД со съемными кассетами выливных авиационных приборов ВАП-40 объемом воды 42 куб. м уже много раз эффективно применялись при тушении сложных лесных пожаров.

Кроме того, Центром приема и анализа авиакосмической информации Агентства по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС России ежегодно выявляются до 8-10 тыс. очагов лесных и других природных пожаров.

Общие основы тактики тушения лесных пожаров Тушение лесного пожара разделяется на следующие последовательно осуществляемые тактические операции:

1. Локализацию пожара.

2. Дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища.

3. Окарауливание пожарища.

Наиболее сложной и трудоемкой является локализация пожара. Надежная локализация пожара представляет собой решающую фазу работ по его тушению.

Локализация лесного пожара в большинстве случаев проводится в два этапа. В первом осуществляется остановка распространения пожара путем непосредственного воздействия на его горящую кромку. Это дает возможность выиграть время и сосредоточить затем силы и средства на более трудоемких работах второго этапа - прокладке заградительных полос и канав и на необходимой дополнительной обработке периферии пожара с тем, чтобы исключить возможность возобновления его распространения.

Способы локализации и ликвидации лесного пожара в целом зависят от его вида (низовой, верховой, почвенный), силы и масштабов, характеристики местности и лесной площади, метеорологических условий, наличия сил и средств для тушения. На практике используются следующие основные способы тушения:

захлестывание или забрасывание грунтом кромки низового пожара;

устройство заградительных и минерализованных полос и канав на пути продвижения огня;

тушение пожара водой или растворами огнетушащих химикатов;

отжиг (пуск встречного огня).

Захлестывание, засыпка грунтом или заливка (особенно с помощью ранцевой аппаратуры) кромки пожара водой или растворами химикатов в большинстве случаев обеспечивает выполнение лишь первой стадии локализации пожаров - временной остановки их распространения, причем горение кромки часто через некоторое время возобновляется и пожар продолжает распространяться. Поэтому локализованными считаются только те пожары, вокруг которых проложены заградительные минерализованные полосы или канавы, надежно преграждающие пути дальнейшего распространения горения либо когда у руководителя тушением имеется полная уверенность, что применявшиеся способы локализации пожаров не менее надежно исключают возможность их возобновления.

Дотушивание пожара заключается в ликвидации очагов горения, оставшихся на пройденной пожаром площади после его локализации.

Окарауливание пожарища состоит в непрерывном или периодическом осмотре "пройденной" пожаром площади с целью предотвратить возобновление пожара от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании.

Руководитель тушения пожара во всех случаях должен исходить из необходимости обеспечения наиболее быстрой локализации пожара находящимися в его распоряжении силами и средствами, используя имеющиеся на местности препятствия для распространения пожара и возможности применения наиболее эффективных средств и способов тушения в сложившейся конкретной обстановке.

Общее руководство тушением лесных пожаров на территории лесхоза и ответственность за полноту и своевременность принимаемых мер по их ликвидации возложены на директора (руководителя) лесхоза, им принимаются первые решения по организации тушения пожара и мобилизации для этих целей необходимых сил и средств. Непосредственно работами по тушению одиночных пожаров в районах наземной охраны лесов, как правило, руководят начальники пожарно-химических станций или другие лица органов управления лесным хозяйством и Гослесоохраны, прошедшие специальную подготовку. В районах авиационной охраны лесов работы по тушению возглавляют старшие по должности работники оперативных авиационных отделений или вышестоящие работники авиалесоохраны и органов управления лесным хозяйством.

Руководитель тушения лесного пожара, принимая решение на его ликвидацию, должен на основе имеющихся уже данных или путем проведения разведки и использования документов оперативного плана ликвидации лесных пожаров на конкретной площади леса определить возможные направления развития пожара и оценить: есть ли угроза людям, объектам и населенным пунктам, находящимся в лесу или около него; какие дороги, водоисточники могут быть использованы подразделениями, привлекаемыми к тушению; провести примерный расчет потребных сил и средств и при их недостаточности запросить помощь. Определив план локализации и ликвидации пожара, руководитель тушения ставит задачи исполнителям работ, решает вопросы связи и взаимоинформации между различными группами участников тушения пожара.

Конкретные способы и особенности ликвидации различных видов лесных пожаров выбираются с учетом "Рекомендаций по обнаружению и тушению лесных пожаров", утвержденных Рослесхозом 17.12.1997 г.

Особые сложности возникают при тушении низовых пожаров, охватывающих значительную площадь (несколько десятков гектаров): такие пожары обычно распространяются по участкам, отличающимся друг от друга условиями рельефа, преобладанием различных комплексов горючих материалов и т.д., что определяет разную силу пожара, скорость распространения кромки и другие особенности. Может быть так, что на одном участке кромки горение стало слабым, встретив лиственные насаждения, тогда как на другом оно усилилось, распространяясь по сосновому лесу с густым подростом и т.п.

В таких случаях руководитель тушения обязан учитывать возможные особенности распространения горения на разных частях действующей кромки и соответствующим образом комбинировать применение разных способов, маневрируя имеющимися силами и средствами. При этом следует учитывать, что при наличии пожарных автомобилей и достаточного количества воды, в ряде случаев можно обеспечить полное тушение всех разновидностей низовых пожаров, как под пологом леса, так и на открытых местах, а с применением механизированных и взрывных способов прокладки минерализованных полос при одновременном максимальном использовании имеющихся препятствий распространению горения и в комбинации с пуском отжигов можно успешно вести борьбу небольшими по численности силами даже с пожарами, охватившими значительные площади.

Необходимо отметить, что отжиг (или управляемый встречный огонь) является наиболее эффективным способом, применяемым при тушении верховых, а также сильных и средней силы низовых пожаров. Этот способ позволяет быстро останавливать распространение таких пожаров небольшими по численности силами.

Пуск отжига производится от имеющихся на лесной площади рубежей (дорог, троп, ручьев, проложенных в порядке противопожарной профилактики минерализованных полос и других естественных или искусственно созданных преград распространению огня), а при отсутствии таких преград вблизи пожара - от опорных полос, специально проложенных с помощью почвообрабатывающих орудий или взрывчатых материалов, либо растворов химических веществ. Ширина опорных полос 0,3-0,5 м.

Зажигание напочвенного покрова при пуске отжига производится по самому краю опорной полосы, обращенной к пожару, без каких-либо промежутков. Для зажигания применяются специальные аппараты, а также подручные средства: факелы из бересты или из ветоши, смоченной горючим и т.п.

Пуск отжига производят прежде всего против фронта пожара на таком расстоянии, чтобы встречный огонь до встречи с кромкой низового пожара прошел бы полосу, равную примерно ширине кромки пожара.

Во избежание обратного эффекта (образования нового очага пожара) пуск встречного огня должны производить только опытные специалисты по тушению лесных пожаров.

Еще более сложным по сравнению с низовыми пожарами является процесс тушения верховых пожаров. Остановка фронта устойчивого верхового пожара, действующего в молодняках и охватившего небольшую площадь, может быть достигнута тушением огня струями распыленной воды из пожарных автоцистерн. В насаждениях старших возрастов и при охвате пожарами большой площади для локализации пожара рекомендуется максимально использовать имеющиеся препятствия для его распространения и применять отжиг с охватом пожара, начиная с фронта.

На участках, где действуют устойчивые верховые пожары, пущенный по надпочвенному покрову огонь отжига может перейти на кроны деревьев и распространяться как верховой. Поэтому в таких условиях при создании опорных полос для пуска отжига их прокладывают по просекам, границам насаждений из лиственных пород, по участкам, свободным от хвойного подроста и хлама, или же на таком расстоянии, при котором обеспечивалось бы быстрое появление тяги к кромке верхового пожара.

Для локализации беглых верховых пожаров применяется только отжиг с охватом пожара с фронта. Пуск отжига производится с таким расчетом, чтобы к подходу фронта пожара выгоревшая полоса была не менее возможной максимальной длины "скачка" горения по кронам и дальности разлета искр, т.е. от 100 до 200 м.

В связи с быстрым скачкообразным распространением беглых верховых пожаров должно быть уделено особое внимание безопасности рабочих, занятых на тушении. Протяженность скачка при ветре не более 6 м/с может достигать 80-120, а иногда и более метров. Поэтому рабочие не должны находиться ближе, чем на 250 м от фронта пожара (на расстоянии не менее двойной длины возможных скачков).

Особенно высокая опасность для людей, работающих в лесу, в том числе занятых тушением пожаров, создается в случаях, когда при очень сильном ветре верховой (иногда и сильный низовой) пожар сопровождается образованием впереди него на расстоянии до нескольких сот метров множества побочных, так называемых "пятнистых" пожаров, возникающих за счет переноса воздушными потоками и ветром искр, горящих веток и других элементов леса.

При штормовом ветре скорость распространения пятнистых пожаров может достигнуть даже нескольких десятков километров в час, в результате чего создается большая опасность попадания в кольцо огня групп рабочих, занятых тушением, а также расположенных в лесу населенных пунктов, промышленных объектов, строений и т.п.

Практически борьба с пятнистым пожаром днем может заключаться лишь в сдерживании его флангов с помощью водяного пожаротушения и отжигов. Остановка фронта днем, как правило, из-за сильного ветра невозможна, причем эта работа сопряжена с большой опасностью для жизни рабочих.

В случае возникновения таких пожаров незамедлительно оповещаются органы лесного хозяйства и органы местного самоуправления и организуется срочная эвакуация населения лесных поселков и объектов, расположенных перед надвигающимся фронтом такого пожара.

Одновременно разрабатывается план и намечается несколько рубежей для остановки развивающегося пятнистого пожара в ночные и утренние часы, т.е. когда утихает ветер, снизится температура воздуха и пожар ослабеет, в значительной части перейдя в низовой. Остановку пожара в это время производят отжигом в том же порядке как и верхового.

Существенные особенности и ряд трудностей имеется при тушении лесных пожаров в горах. Применение мощной землеройной и почвообрабатывающей техники для борьбы с лесными пожарами в горах ограничено, а на каменистых почвах вообще исключается. Использование здесь автоцистерн и пожарных мотопомп малоэффективно из-за невозможности подачи воды на высоту более 90-100 м. Поэтому для тушения пожаров в горных лесах широко применяют отжиг с прокладкой опорных полос с растворами химикатов из ранцевых опрыскивателей, взрывным способом (где это возможно), а также ручными орудиями - лопатами, мотыгами, граблями.

Скорость пожара при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон может возрасти в 5-10 и более раз (в зависимости от крутизны склона, что также опасно для работающих на тушении. Такой пожар, как правило, останавливают за гребнем на пологом склоне со средним уклоном 15° и менее, а также на водоразделах и на границах негоримых участков.

Пожары на лугах, пастбищах и садовых участках, обычно возникающие весной, тушат захлестыванием кромки с флангов к тылу и сведением их на клин. На участках, где встречаются заросли кустарников, применяют также частичные отжиги.

Пожары на моховых болотах и на участках тундры тушат захлестыванием кромки, опрыскиванием растворами химикатов из ранцевых опрыскивателей, а вокруг зарослей кустарников применяют частичный отжиг.

Сильные и быстро распространяющиеся луговые, степные, тундровые пожары, а также пожары на пастбищах останавливают отжигом, используя для этого имеющиеся естественные преграды для огня, а также опорные полосы, проложенные почвообрабатывающими орудиями или растворами химикатов.

Крайне трудоемким процессом является тушение развившихся лесных почвенно-торфяных пожаров, особенно, когда они "срастаются с пожарами разрабатываемых торфяных залежей (торфополей) и штабелей заготовленного торфа, о чем ярко свидетельствует опыт борьбы с лесными и торфяными пожарами летом 1972 г. в Подмосковье. Тогда, в связи с необычно сухой и жаркой погодой, которая длительное время сохранялась во многих регионах Центральной части России, уже в июле возникли массовые лесные и торфяные пожары, принявшие в августе характер стихийного бедствия. В период наибольшего развития пожаров к борьбе с ними единовременно привлекалось около 360 тыс. человек, в том числе свыше 100 тыс. военнослужащих войск гражданской обороны, инженерных и других войск, а также до 15 тыс. единиц землеройной и другой техники.

Только своевременные меры, принятые чрезвычайными комиссиями по эвакуации людей из населенных пунктов, для которых возникла непосредственная угроза уничтожения огнем (в Горьковской (ныне Нижегородской) области такая угроза создавалась в разное время для 197 населенных пунктов), а также по защите этих пунктов силами пожарных и воинских подразделений, позволили предотвратить тяжелые последствия.

Очаг только что возникшего почвенно-торфяного пожара может быть быстро потушен проливкой водой участка горящего торфа, отделением его от краев образующейся воронки и складыванием на выгоревшей площади. Так как в верхних слоях торфа много корней деревьев и кустарников, указанную работу следует выполнять топорами или очень острыми лопатками. Если имеется возможность, то края воронки следует обрабатывать водой со смачивателем или химикатами из ранцевых опрыскивателей.

В случаях многоочаговых торфяных пожаров, обычно возникающих на торфянистых почвах в результате низового пожара, тушение возможно лишь путем локализации всей площади, на которой находятся очаги. Такую локализацию производят с помощью канавокопателей или взрывчатых материалов с подачей затем в проложенную канаву воды из местных водоисточников. При наличии достаточного количества средств водяного пожаротушения одновременно следует производить и обработку водой поверхности горящего торфа.

Для прокладки заградительных барьеров на торфяниках могут быть использованы специальные агрегаты, имеющиеся в организациях лесного хозяйства, а также различная землеройная техника (канавокопатели, экскаваторы и др.).

При тушении торфяных пожаров могут успешно использоваться пожарные насосные станции типа ПНС-110. Станция может подавать воду из открытых водоисточников по магистральным рукавным линиям диаметром 150 мм на расстояние более одного километра и непосредственно питать 2-4 пожарных автомобиля, заполнять искусственные водоемы или канавы, прорытые вокруг торфяных пожаров.

Кроме того, имеется возможность привлечения в установленном порядке на тушение развившихся торфяных пожаров из местных хозяйств водораздатчиков, поливомоечных машин, насосных станций сельскохозяйственного типа и др. с обслуживающим эту технику персоналом.

Проблема борьбы с лесными пожарами со временем становится все более злободневной.

За прошедшие годы после утверждения Федеральной целевой программы "Охрана лесов от пожаров на 1999-2005 годы" большинство негативных тенденций, отрицательно влияющих на состояние охраны лесов от пожаров, сохранилось, а отдельные из них (сокращение количества и плохая техническая оснащенность пожарно-химических станций, снижение потенциальных возможностей авиационной, парашютно-десантной пожарной службы) усугубились.

Во многих случаях пожары обнаруживаются поздно, уже когда требуют для своего тушения привлечения значительных сил. Лесная авиация резко сократила облеты лесов по установленным маршрутам даже в периоды высокой опасности в лесах по погоде. Не менее острыми остаются вопросы привлечения для борьбы с пожарами финансовых средств местных бюджетов и различных фондов, создания резервов финансовых и материальных ресурсов для этих целей.

Знание особенностей развития лесных и торфяных пожаров, основ организации и тактики борьбы с ними будет способствовать более активному участию органов управления подсистем и звеньев РСЧС в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных этими пожарами.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, органы управления ГОЧС на всех уровнях совместно с органами управления лесным хозяйством должны вести постоянную работу по усилению противопожарной охраны лесов, по предупреждению лесных и торфяных пожаров. В этих целях [14]:

- ежегодно с учетом местных условий планировать и осуществлять мероприятия по предупреждению лесных и торфяных пожаров;

- контролировать готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с лесными пожарами;

- вести разъяснительную и воспитательную работу с населением и руководителями организаций по бережному отношению к лесу;

- осуществлять ограничение доступа людей в лес при лесных пожарах и в пожароопасный сезон;

- организовывать наблюдение за лесом в целях обнаружения возникающих пожаров;

- оказывать помощь органам управления лесным хозяйством по осуществлению мероприятий по ограничению распространения лесных пожаров и их