- •Чгу, иМиХ

- •Электрические и электронные аппараты

- •1. Основы теории электрических аппаратов.

- •Эду в электрическом контакте.

- •Силы втягивания дуги в стальную решетку

- •1.5 Электрические контакты

- •1.6 Отключение эл.Цепей

- •1.7 Электромагниты

- •Основные характеристики электромагнита

- •Поляризованные электромагниты постоянного тока характеризуется наличием двух независимых магнитных потоков поляризующего и рабочего.

- •2. Магнитные усилители (му)

- •3. Эл. Аппараты ручного управления.

- •3.1 Контроллеры.

- •3.2 Командоаппараты.

- •4. Резисторы.

- •5. Контакторы и магнитные пускатели

- •5.1 Общие сведения

- •5.2 Контакторы постоянного тока

- •5.3 Контакторы переменного тока.

- •5.4 Магнитные пускатели.

- •5.5 Тиристорный пускатель.

- •6.Электромагнитные реле.

- •6.1 Общие сведения

- •6.2 Токовые реле.

- •6.3 Реле промежуточные

- •6.5 Электротепловые реле

- •6.6. Двигатели со встроенной температурной защитой

- •6.7 Выбор реле

- •6.8 Герконовые реле

- •7. Реле времени

- •7.2 Реле с пневматическим и с анкерным замедлением.

- •7.4 Цифровые реле времени

- •8. Тормозные устройства эл. Приводов.

- •8.1 Электромагниты в качестве привода тормозных устройств.

- •9. Датчики неэлектрических величин.

- •Предохранители

- •10.1 Общие сведения

- •10.2 Быстродействующие предохранители

- •10.3 Предохранители с гашением дуги в закрытом объеме.

- •10.5 Выбор предохранителей.

- •Автоматические выключатели

- •11.1 Общие сведения

- •11.2 Расцепители автоматов.

- •11.3 Выключатели автоматические на токи до 100 а.

- •11.4 Выключатели автоматические на токи от 100 до 630 а.

- •11.7 Выключатели типов ваб-42 и ват-42

- •11.8 Полупроводниковые автоматические выключатели.

- •11.9 Гибридные выключатели

- •12. Быстродействующие короткозамыкатели.

- •Литература:

Основные характеристики электромагнита

δк δн δ

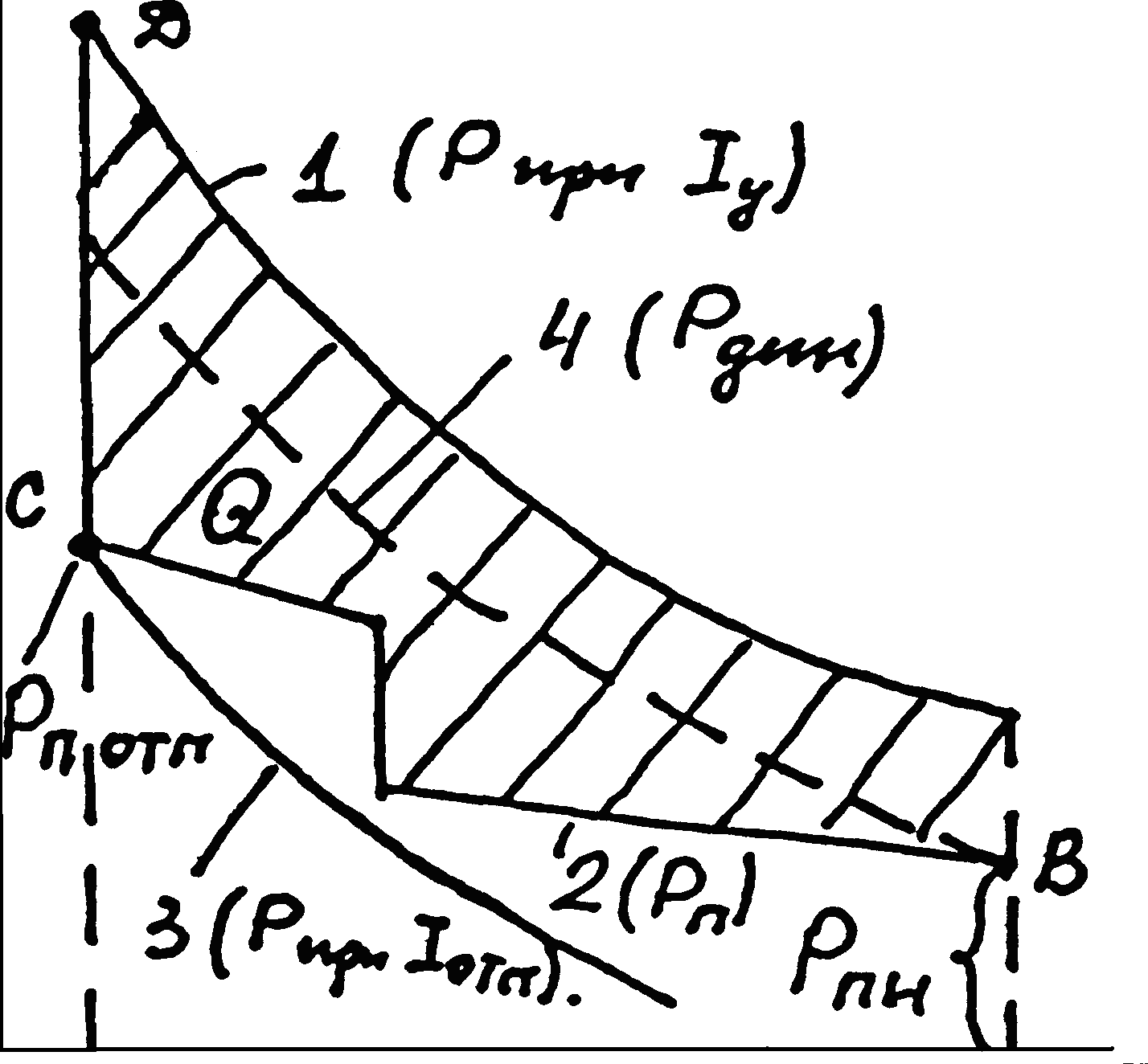

Рисунок 14. Согласование характеристик электромагнита.

тяговая статическая характеристика Р=f(δ) при U=const или I=const. Ее вид показан на рис.14 кривая 1.

противодействующее усилие (нагрузка) представляет собой зависимость противодействующих сил от рабочего зазора Рп=f(δ). На рис.14. эта зависимость представлена в виде двух вступающих в действие пружин (кривая 2).

время срабатывания эл.магнита - это время с момента подачи сигнала на обмотку до перехода якоря в его конечное положение. При прочих равных условиях оно является функцией начальной противодействующей силы Рпн и заштрихованной площади Q (рис.14).

К основным параметрам эл.магнитов относят следующие.

Мощность, потребляемая эл.магнитом. Предельная мощность может ограничиваться как величиной допустимого нагрева его обмотки, так (в некоторых случаях) и условиями питания обмотки эл.магнита.

Коэффициент

запаса. Отношение мдс, соответствующей

установившемуся значению тока, к мдс

срабатывания

![]() .

.

Параметр срабатывания. Это минимальное значение тока или напряжения, при котором происходит срабатывания эл.магнита (перемещение якоря от δн до δк).

Параметр отпускания (возврата). Соответственно максимальное значение тока или напряжения, при котором якорь возвращается в исходное положение. Отношение тока отпускания к току срабатывания называется коэффициентом возврата

![]() .

.

Динамика работы эл.магнита постоянного тока

Общее уравнение баланса напряжений на обмотке эл.магнита при его включении на напряжение U имеет вид

![]()

Представим

потокосцепление

![]() ,

,

где Ld – динамическое значение индуктивности

Тогда

![]() .

.

В первой стадии включения (участок оа на рис.15) индуктивность Ld =L=const, так как рабочий зазор относительно велик и его магнитное сопротивление постоянно, а магнитопровод ненасыщен.

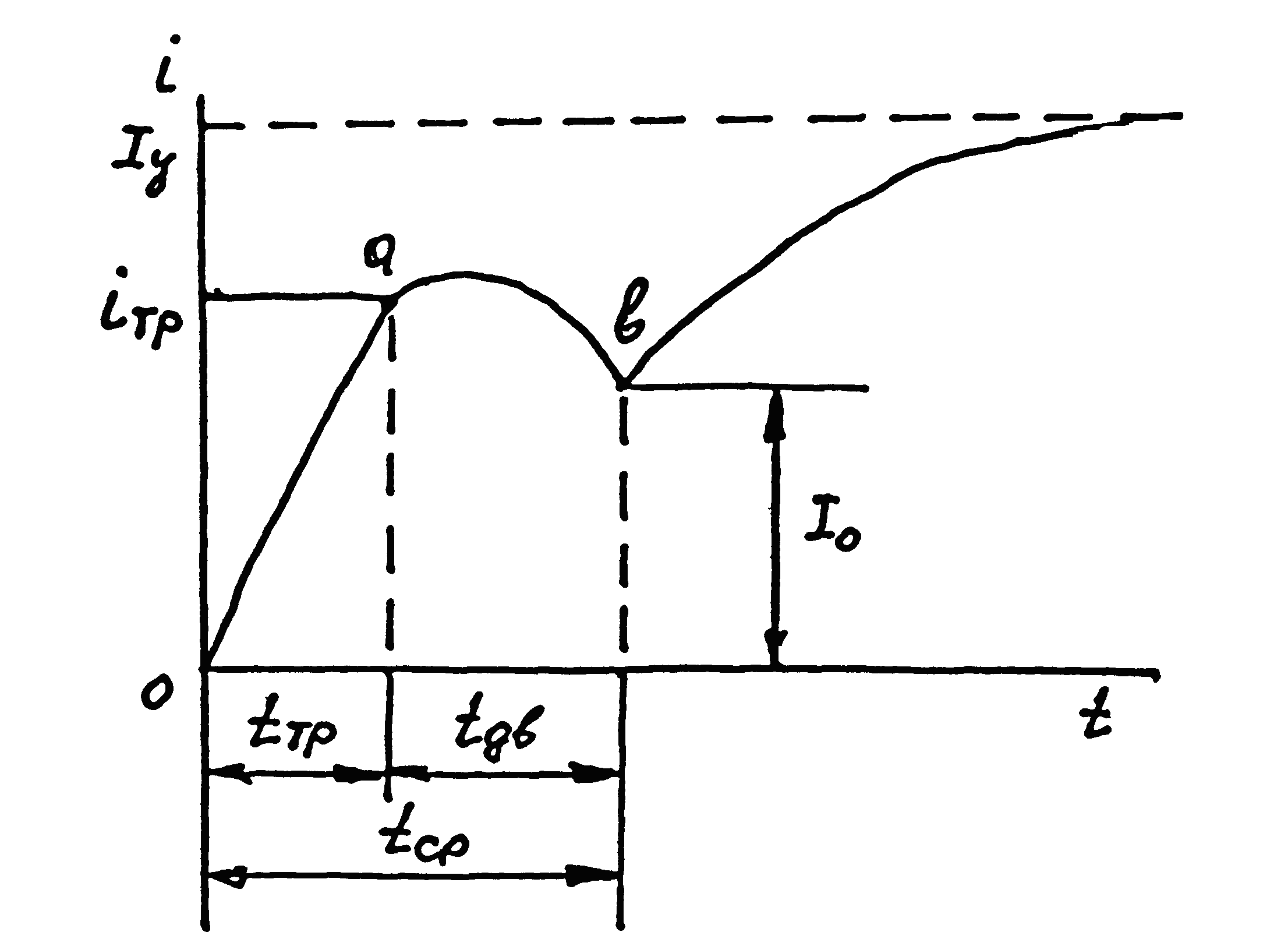

Рисунок 15. Изменение тока в обмотке при включении.

Тогда уравнение приобретает вид:

![]()

Решение при

начальном условии t=0, i=0

следующее

![]() - установившееся значение тока;

- установившееся значение тока;

![]() - постоянная времени

цепи.

- постоянная времени

цепи.

Ток обмотки, при котором начинается движение якоря, называется током трогания iтр, а время нарастания тока от нуля до iтр – временем трогания tтр.

Для момента трогания

![]() .

Решив его относительно tтр,

получим

.

Решив его относительно tтр,

получим

,

,

где

![]() - коэффициент запаса.

- коэффициент запаса.

Время трогания

пропорционально постоянной времени

![]() и зависит от коэффициента запаса Кз и

растет с приближением Кз

и зависит от коэффициента запаса Кз и

растет с приближением Кз![]() 1.

1.

На участке ав происходит движение якоря, при этом ток в обмотке уменьшается.

При движении якоря, зазор δ уменьшается и его магнитная проводимость Gm и индуктивность обмотки увеличивается.

При движении якоря

![]() ,

поэтому i и

начинают уменьшаться, поскольку сумма

всех слагаемых (*) равна неизменному

значению напряжению источника U.

Чем больше скорость движения якоря, тем

больше спад тока.

,

поэтому i и

начинают уменьшаться, поскольку сумма

всех слагаемых (*) равна неизменному

значению напряжению источника U.

Чем больше скорость движения якоря, тем

больше спад тока.

В точке «в»

рис.15, соответствующий крайнему положению

якоря, уменьшение тока прекращается.

Далее ток меняется по закону

![]() ,

,

где I0 – значение тока, соответствующее моменту достижения якорем крайнего положения;

![]() - постоянная времени

при δ=δк

- постоянная времени

при δ=δк

Начало движения

якоря имеет место при

![]() .

При движении якоря ток вначале еще

немного нарастает, а затем падает до

значения

.

При движении якоря ток вначале еще

немного нарастает, а затем падает до

значения

![]() .

Итак, во время движения якоря, ток в

обмотке значительно меньше установившегося

значения Iy.

Поэтому и сила тяги, развиваемая

эл.магнитом в динамике, значительно

меньше, чем в статике при Iy=const

(рис.14, кривая 4).

.

Итак, во время движения якоря, ток в

обмотке значительно меньше установившегося

значения Iy.

Поэтому и сила тяги, развиваемая

эл.магнитом в динамике, значительно

меньше, чем в статике при Iy=const

(рис.14, кривая 4).

Отпускание эл.магнита

При размыкании цепи обмотки эл.магнита магнитный поток в нем начинает уменьшаться из-за введения в цепь большого сопротивления дугового или тлеющего разряда между контактами. Процесс отпускания описывается уравнением

![]() ,

,

где Rд – сопротивление искры (дуги);

Lk – индуктивность обмотки при конечном зазоре.

Если положить, что Rд=const, то решение уравнения

где

![]() -

постоянная времени.

-

постоянная времени.

Обычно Rд>>R.

Тогда

![]() .

.

Так как Rд велико, то Tк очень мала. Процесс спада тока, а, следовательно, и магнитного потока протекает очень быстро. Если сердечник, на котором размещается обмотка, сплошной и имеет большое сечение, то спад магнитного потока замедляется, из-за возникающих в нем вихревых токов.

Ускорение срабатывания эл.магнитов

В

С

К

а) б) в)

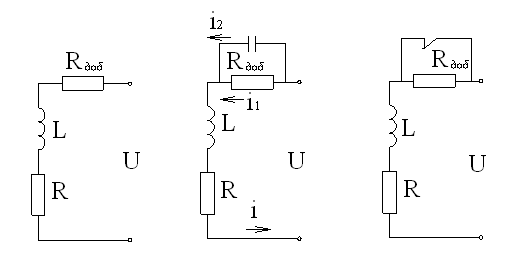

Рисунок 16. Схемы форсировки срабатывания электромагнита.

Ускорение срабатывания достигается снижением, возникающих в переходных режимах вихревых токов в магнитопроводе, а также применением специальных схем (рис.16).

Время трогания при срабатывании можно уменьшить, если одновременно с увеличением питающего напряжения, включить в схему добавочное сопротивление Rдоб (рис.16,а), обеспечивающее постоянство установившегося тока

![]()

Уменьшение времени трогания получается здесь за счет снижения постоянного времени

Недостатком является то, что это достигается пропорциональным увеличением мощности, теряемой в Rдоб.

В схеме (рис.16,б) форсировка тока получается за счет того, что в первый момент после подачи напряжения U не заряженная еще емкость С создает, шунтируя Rдоб, дополнительный путь для тока. Поэтому за счет тока заряда конденсатора в обмотке эл.магнита ток растет быстрее.

Емкость конденсатора,

мкФ, рекомендуется брать равной

![]() ,

,

где L – индуктивность обмотки, Гн ;

R, Rдоб – ее активное и добавочное сопротивление, Ом.

Недостаток этой схемы – наличие конденсатора, емкость которого обычно значительна.

Форсировку тока

можно получить шунтированием Rдоб.

размыкающим контактом, связанным с

якорем данного эл. магнита (рис.16,в).

После подачи напряжения U,

малое сопротивление R

способствует быстрому нарастанию тока

до тока трогания iтр.

После начала движения якоря контакт

размыкается и ток нарастает до меньшего

установившегося значения

![]() ,

который должен быть достаточным для

удержания якоря в притянутом положении.

Недостатком схема является наличие

добавочного размыкающего контакта.

,

который должен быть достаточным для

удержания якоря в притянутом положении.

Недостатком схема является наличие

добавочного размыкающего контакта.

Рассмотрим влияние

питающего напряжения на время трогания

.

.

Допустим, что ток трогания iтр=const (неизменна сила противодействующей пружины).

При U=const и L=const после включения эл.магнита ток в обмотке изменяется

![]() .

.

Скорость нарастания

тока

![]() и при t=0

и при t=0

![]() .

.

Таким образом, скорость нарастания тока в момент включения не зависит от активного сопротивления цепи и определяется только питающим напряжением и индуктивностью цепи.

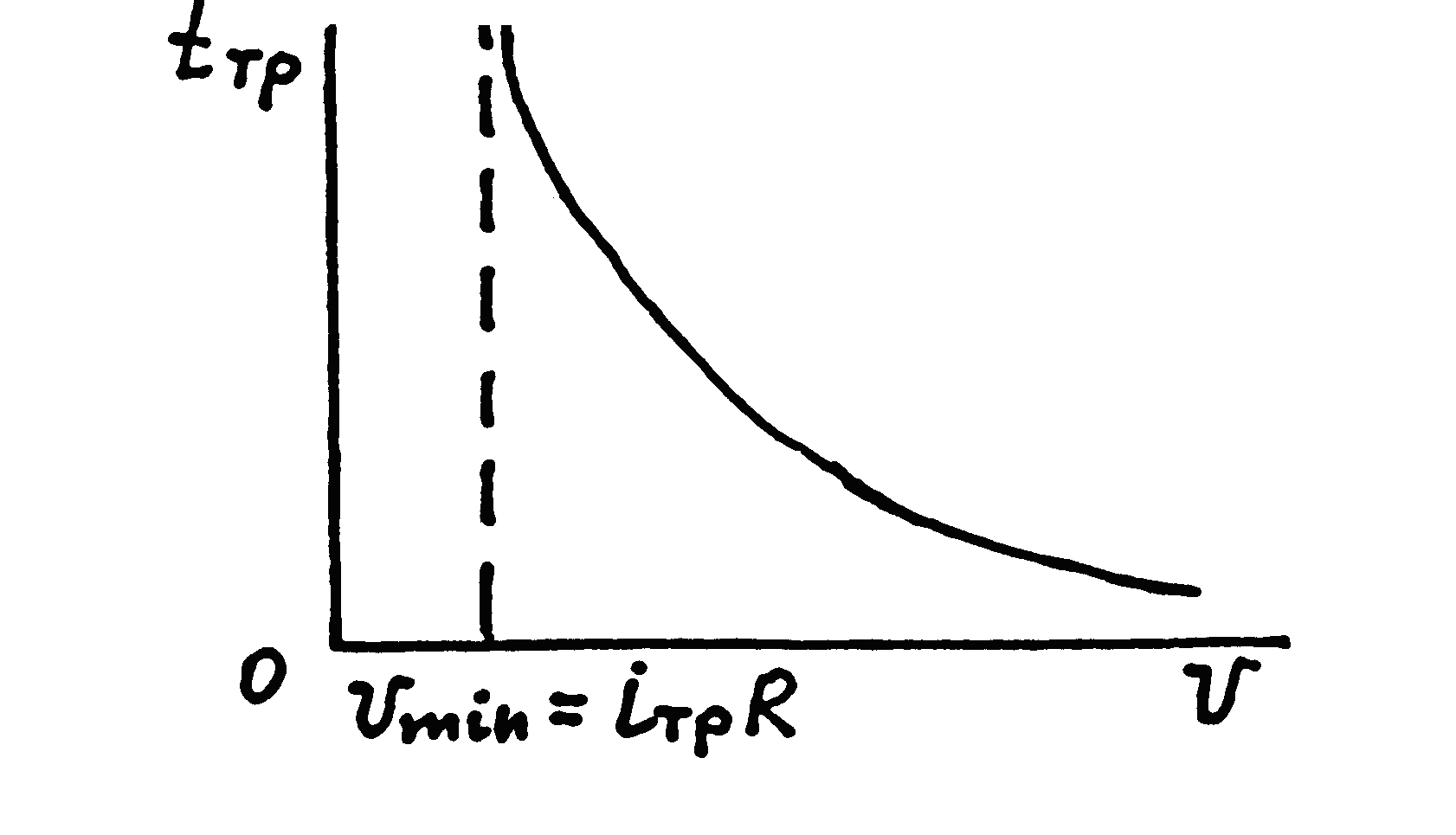

Чем больше активное сопротивление обмотки R, тем меньше Iy, и он становится ближе к iтр, ln возрастает.

Итак, при U=const эл.магнит будет срабатывать тем быстрее, чем меньше активное сопротивление цепи обмотки эл.магнита.

При увеличении напряжения питания U↑, величина установившегося тока Iy↑ увеличивается, ln↓ уменьшается, время трогания tтр↓ уменьшается.

При уменьшении питающего напряжения U↓ уменьшается значение Iy↓, что ведет к увеличению ln↑ и tтр↑. При iтр=Iy время трогания tтр= ∞.

Минимальное напряжение, при котором эл.магнит может сработать равно U=iтрR.

Зависимость tтр=f(U) изображена на рис.17.

Рисунок 17. Зависимость времени трогания от напряжения питания.

Замедление срабатывания эл. магнитов.

Используют все общие факторы, приводящие к увеличению времени трогания и времени движения. Наиболее распространенным является эл.магнитное демпфирование с помощью К3 обмоток, выполненных из медной или алюминиевой гильзы, надеваемой на сердечник эл.магнита.

Вихревые токи, появляющиеся в экранирующих гильзах в момент замыкания или размыкания основной обмотки, задерживают изменения магнитного потока. При отпускании якоря достигается больший замедляющий эффект, так как при отключении обмотки переходной процесс происходит при притянутом якоре, когда индуктивность системы больше.

Устройство эл.магнита с экранирующей гильзой 6 показано на рис.18. Рабочий процесс протекает с момента прекращения питания обмотки 4 до момента отпускания якоря 3.

Рисунок 18. Замедление действия электромагнита с помощью магнитного демпфирования.

Выдержка времени определяется временем спадания потока от начального значения Фн, до потока отпускания Фотп, при котором, механическое усилие, создаваемое возвратной пружиной 1, станет равным эл.магнитному усилию притяжения якоря к сердечнику 5.

Величину этого времени можно регулировать изменением толщины немагнитной прокладки 2 (влияет на поток Фн) или изменяют натяжение пружины 1 (влияет на Фотп).

Возможны случаи, когда остаточный магнитный поток создает силу притяжения большую, чем сила развиваемая пружиной. Происходит так называемое залипание якоря, когда якорь остается в притянутом положении после отключения питающей обмотки. Для устранения залипания на торце сердечника или якоря устанавливается тонкая немагнитная прокладка, фиксирующая достаточно малый конечный зазор δк≠0. Зависимость выдержки времени от температуры К3 обмотки является одним из основных недостатков эл. магнитов с К3 обмоткой.

Динамика эл.магнитов переменного тока.

При включении эл.магнита под напряжением эл.магнитные процессы описываются уравнением

![]() .

.

Если магнитопровод

ненасыщен, то

![]()

![]() .

.

Решение этого уравнения

![]() ,

,

где

![]() - амплитудное значение потока;

- амплитудное значение потока;

![]() - угол сдвига фаз

между током и напряжением.

- угол сдвига фаз

между током и напряжением.

При

![]() свободный апериодический поток и пики

потока имеют наибольшее значение

свободный апериодический поток и пики

потока имеют наибольшее значение

![]()

Через время поток достигает наибольшего значения Ф=2Фт.

Таким образом, в

эл.магните переменного тока пиковые

значения потока, а, следовательно, и

силы имеют место в начале включения

через

![]() после включения, чем обеспечивается

малое время трогания tтр.

после включения, чем обеспечивается

малое время трогания tтр.

Если апериодическая

составляющая отсутствует

![]() и пиковые значения потока появляются

через

и пиковые значения потока появляются

через

![]()

Таким образом, в эл.магните переменного тока обеспечивается быстрое трогание без применения специальных мер. Необходимо отметить, что в момент включения эл.магнита рабочий зазор велик, что вызывает согласно формуле

![]()

большой намагничивающий ток, в десятки раз больший, чем ток при притянутом положении якоря.

Следовательно, эл.магниты переменного тока обладают большим быстродействием, чем эл.магниты постоянного тока.