- •Раздел I. Устройство корабля (судна)

- •1 Классификация судов

- •1.1. Признаки классификации судов

- •1.2. Типы судов в зависимости от их назначения

- •2 Архитектура судна

- •2.1. Архитектурно-конструктивные типы судов

- •2.2. Классификация судовых помещений

- •3 Конструкция корпуса

- •3.1 Прочность корабля

- •3.2 Системы набора. Шпация

- •3.3 Основные конструктивные элементы корпуса

- •3.4 Наружная обшивка, палубный настил и настил второго дна

- •3.5 Днищевые перекрытия

- •3.5 Бортовые перекрытия

- •3.6 Палубы и платформы

- •3.7 Главные поперечные и продольные переборки

- •3.8 Выгородки и шахты

- •3.9 Надстройки и рубки

- •3.10 Фальшборт, привальный брус и боковые кили

- •3.11 Штевни и кронштейны гребных валов

- •3.12 Дейдвудные трубы и мортиры

- •3.13 Фундаменты и крепления

- •3.14 Соединения деталей корпусных конструкций бывают сварные и заклепочные

- •4 Судовые устройства и дельные вещи

- •4.1 Рулевое и подруливающее устройства

- •4.2 Якорное устройство

- •4.3 Швартовное и кранцевое устройства

- •4.4 Грузовые устройства

- •4.5 Прочие общесудовые устройства

- •4.6 Буксирное устройство

- •4.7 Спасательные средства

- •4.8 Дельные вещи

- •5 Судовые системы

- •5.1 Общие сведения

- •5.2 Конструктивные элементы судовых систем

- •5.3 Трюмные системы

- •5.4 Балластные системы

- •5.5 Системы пожаротушения

- •5.6 Системы бытового водоснабжения

- •5.7 Сточные системы

- •6 Судовые энергетические установки

- •6.1 Типы, состав и размещение судовых энергетических установок

- •6.2 Паровые котлы и котельные установки

- •6.3 Паровые турбины и паротурбинные установки

- •6.4 Двигатели внутреннего сгорания и дизельные установки

- •6.5 Газовые турбины и газотурбинные установки

- •6.6 Энергетические установки судов с электродвижением

- •6.7 Валопровод

- •6.8 Судовые движители

- •Раздел II. Теория корабля (судна)

- •7 Форма корпуса судна

- •7.1 Основные сечения корпуса

- •7.2 Главные размерения и коэффициенты полноты

- •7.3 Теоретический чертеж

- •8 Эксплуатационные качества судна

- •8.1 Грузоподъемность

- •8.2 Грузовместимость

- •8.3 Регистровая вместимость

- •8.4 Скорость. Дальность плавания. Автономность

- •9 Мореходные качества судна

- •9.1 Плавучесть

- •9.2 Остойчивость

- •9.3 Непотопляемость

- •9.4 Ходкость

- •9.5 Качка

- •9.6 Управляемость

- •Раздел III. Живучесть корабля (судна)

- •10 Организация борьбы за живучесть судна

- •10.1 Схема управления судном

- •10.2 Основные определения живучести

- •10.3 Общие положения организации борьбы за живучесть судна

- •10.4 Оповещение по тревогам

- •10.5 Расписание по тревогам

- •10.6 Организация хранения и порядок использования аварийного, противопожарного снабжения и спасательных средств

- •10.7 Спасательные средства коллективного пользования

- •10.8 Организация эвакуации пассажиров и экипажа при угрозе гибели судна

- •11 Предупредительные мероприятия по обеспечению живучести судна

- •11.1 Мероприятия по обеспечению непотопляемости судна

- •11.2 Обеспечение водонепроницаемости корпуса судна

- •11.3 Маркировка водонепроницаемых переборок, водогазонепроницаемых переборок и противопожарных закрытий, запорных устройств судовой вентиляции

- •11.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- •11.4.1 Основные мероприятия по поддержанию противопожарного режима на судне

- •11.5 Мероприятия по обеспечению готовности к действию стационарных средств борьбы за живучесть судна

- •11. 6 Мероприятия по обеспечению защиты судна, экипажа и пассажиров от воздействия оружия массового поражения

- •12 Борьба за живучесть судна

- •12.1 Борьба экипажа за непотопляемость судна

- •12.2 Борьба экипажа с пожарами

- •12.3 Способы тушения пожаров и выбор огнегасительных средств

- •12.4 Тушение пожара в машинных отделениях

- •12.5 Тушение пожаров жидкого топлива

- •12.6 Тушение пожаров в жилых и служебных помещениях

- •12.7 Тушение пожаров на открытых палубах и надстройках судна

- •12.8 Тушение пожаров электрооборудования

- •12.9 Борьба с дымом и защита экипажа от воздействия высоких температур

- •12.10 Борьба за живучесть технических средств

- •12.12 Борьба с паром

- •Список литературы

- •1 Классификация судов …………………………………………………………. 2

- •Раздел II. Теория корабля (судна) …………………………………………… 150

- •Раздел III. Живучесть корабля (судна) …………………………………... 200

4.6 Буксирное устройство

Буксирное устройство, устанавливаемое на буксирных и спасательных судах, предназначено для буксировки несамоходных судов и плавсредств, а также самоходных судов, потерявших возможность двигаться своим ходом.

Рис. 82. Расположение буксирного устройства на морском буксире.

1 — буксирный клюз; 3 — швартовный кнехт; 3 — швартовный шпиль;

4 — буксирная арка; 5 — вьюшки с тросом; 6 — битенг; 7 — буксирная лебедка; 8 — буксирный гак; 9 — буксирная дуга; 10 — ограничитель буксирного троса

Выбор типа буксирного устройства зависит от назначения буксира и способа буксировки. При морских буксировках на длинном тросе применяют кильватерный способ; буксировку в порту и на рейде чаще выполняют лагом (борт о борт), а также в кильватер на коротком тросе (длиной до 100 м); для буксировок по внутренним водным путям характерны как первые два способа, так и способ толкания, распространившийся в послевоенные годы после создания специальных речных и озерных толкачей. Особым образом проводят буксировку во льдах: нос буксируемого судна вводят в углубление в корме буксира, надежно швартуют и в таком положении буксируют судно.

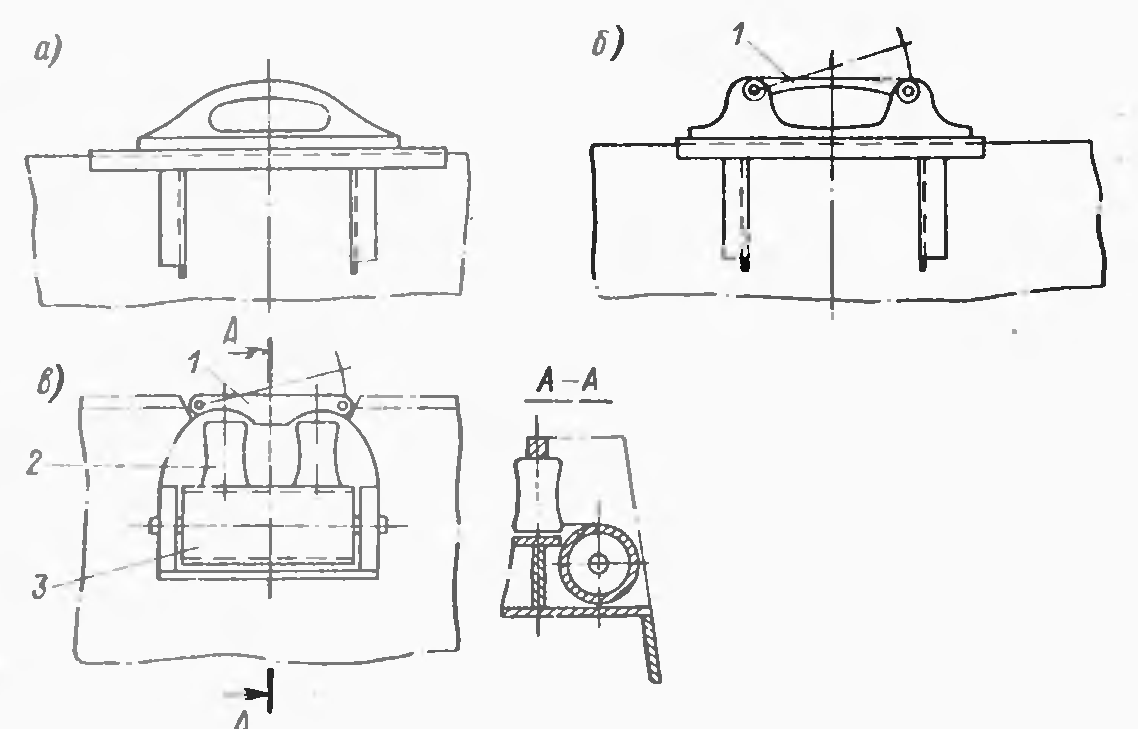

Рис. 83 Схема электрических буксирных лебедок

1 — электродвигатель; 2 — редуктор; 3 — промежуточный вал; 4 — турачка; 5 — тросовый барабан; 6 — привод тросоукладчика; 7 — тросоукладчик; 8 — амортизатор пружинный;

9 — ленточный тормоз; 10 — зубчатые колеса редуктора; 11 — планетарная передача; 12 — механизм автоматического регулирования натяжения троса; 13 — электромагнитный тормоз

В состав буксирного устройства (рис. 82) входят буксирная лебедка (устанавливаемая только на морских буксирах и буксирах внутреннего плавания), трос, гак, или направляющий блок, буксирная дуга, арки, буксирный клюз и ограничители буксирного троса.

Буксирная лебедка предназначена для регулирования в процессе буксировки длины и натяжения буксирного троса. Длину обычно изменяют только во время буксировки судов по внутренним водным путям; в условиях извилистого фарватера, при проходе быстрин, перекатов и других мест, когда приходится уменьшать расстояние между буксиром и судном. Натяжение троса необходимо регулировать только при морской буксировке в условиях волнения, когда трос попеременно то ослабляется, то чрезмерно натягивается.

Буксирная лебедка имеет барабан, позволяющий принимать до 300 м троса на речных судах и до 900 м — на морских.

Различают буксирные лебедки простого действия — на буксирах внутреннего плавания — и автоматические — на морских буксирах (рис. 83). При буксировке речных и озерных судов трос с буксируемого судна направляют на барабан лебедки простого действия, заторможенный ленточным тормозом (при неожиданных рывках срабатывает амортизатор в составе ленточного тормоза и барабан лебедки проворачивается). Конструкция лебедки позволяет стравливать буксирный трос на ходу судна и стопорить барабан лебедки при неработающем приводе с помощью тормоза.

Возникающие на взволнованном море неоднократные рывки смягчаются специальным следящим автоматическим устройством, стравливающим трос при чрезмерном его натяжении и выбирающим его при появлении слабины. Во избежание спутывания троса на буксирных лебедках обязательно предусматривают тросоукладчик.

Буксирные лебедки имеют электрический или, реже, паровой привод с тяговым усилием от 6 до 100 тс. Для подачи и выбирания буксирных тросов и выполнения швартовных операций на буксирах, не имеющих специальных лебедок, используют электрические лебедки или лебедки-вьюшки.

Буксирные тросы, применяемые для буксировки, бывают стальные, растительные (пеньковые, манильские, сизальские) и из синтетических волокон (капроновые, нейлоновые, куралоновые). Последние имеют преимущества перед стальными и растительными тросами: они легче, эластичнее, однако из-за искрообразования при их разрыве применять тросы из искусственного волокна при буксировке судов, перевозящих нефтепродукты первого разряда, как правило, не разрешается.

Буксирный гак (рис. 84) служит для закрепления буксирного троса и его отдачи при буксировке без помощи специальной лебедки. На буксирах, имеющих буксирные лебедки, гак является резервным средством.

Рис. 84. Буксирный гак откидной, закрытый (с механическим затвором и амортизатором)

Буксирные гаки бывают откидные и неоткидные, открытые и закрытые, с амортизатором или без него, с механическим или гидравлическим затвором, с автоматической, дистанционной или ручной отдачей. Правила Регистра требуют, чтобы на морских буксирах применялись откидные закрытые гаки с амортизаторами, имеющие надежную и быстродействующую систему отдачи, что очень важно для безопасности буксира — при достижении им опасного крена трос должен быть немедленно отдан.

Буксирные гаки снабжают пружинными амортизаторами, предназначенными для поглощения энергии ударных волн, возникающих в тросе при буксировке. На некоторых буксирах ограниченного района плавания применяют буксирный направляющий блок, через который пропускают трос от лебедки к буксируемому судну. Направляющий блок крепят аналогично буксирному гаку — на буксирной дуге или (на буксирах внутреннего плавания) стационарно.

Буксирную дугу устанавливают в районе ЦТ судна по длине и как можно ниже. Она предназначена для крепления буксирного гака к корпусу буксира с таким расчетом, чтобы он мог перемещаться в горизонтальной плоскости (у портовых буксиров не менее чем на угол 180°).

Буксирные арки из труб или круглой кованой стали располагают в кормовой части буксира (две-три арки) для защиты установленного на палубе оборудования и находящихся на ней людей от повреждения тросом. Кроме того, буксирные арки обеспечивают возможность плавного перехода буксирного троса с борта на борт.

Кормовой буксирный клюз (рис. 85) предназначен для ограничения перемещения буксирного троса в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Клюзы бывают глухие, с откидывающейся наметкой, а также с роульсами. В связи с тем что в глухие клюзы трудно заводить буксирный трос, их применяют только на небольших портовых и рейдовых буксирах.

Более распространены клюзы с наметкой, а на больших буксирах — с роульсами.

Рис. 85. Кормовой буксирный клюз:

а — глухой; б — с откидывающейся наметкой; в — с роульсами.

1 — намотка. 2 — роульс вертикальный; 3 — роульс горизонтальный

Бортовые ограничители буксирного троса предотвращают занос его в горизонтальной плоскости в нос на угол, больший допускаемого угла горизонтального перемещения буксирного гака.

Перечисленные выше детали буксирного устройства применяют при буксировке судов кильватерным способом. Для буксировки лагом используют швартовные кнехты и шпили.

Предназначенные для толкания толкачи, также как и толкаемые суда или баржи, оборудуют счальными устройствами, обеспечивающими жесткую счалку толкаемого состава (толкач—баржа), эластичность при ударах и, при необходимости, быструю отдачу. Существует немало различных типов счальных устройств, но наибольшее распространение получил двухопорный счал из двух вертикальных сварных стальных балок коробчатого сечения и целой системы тросов, а также двух- опорные счальные устройства с автоматическим сцепным замком, обеспечивающим автоматическое сцепление толкача с баржей и дистанционно управляемое расцепление в течение 20—30 с.