- •Субъектами трудового права могут быть:

- •Работник, как субъект трудового права

- •Работник имеет право:

- •Социально-партнерские отношения в сфере труда

- •Основными принципами социального партнерства являются:

- •Социальное партнерство осуществляется в формах:

- •Сезонная

- •Циклическая

- •По объему компетенции в правах различают:

- •Права самостоятельного характера:

- •По сфере деятельности различают следующие права:

- •Гарантии прав и деятельности профсоюзов заключаются в следующем:

- •Возрастные ограничения

- •Трудовой договор может быть заключен с работником по достижении им возраста 15 лет, если соискатель:

- •В соответствии с частью 3 статьи 63 тк рф трудовой договор может быть заключен и с подростком, достигшим возраста 14 лет. При этом необходимо соблюдение следующих условий:

- •Так же как и взрослый работник, подросток при приеме на работу должен предъявить работодателю:

- •Медосмотр

- •Длительность рабочего дня

- •Время отдыха

- •Оплата труда

- •Расторжение трудового договора

- •Краткосрочный отдых

- •(Статьи с 297 по 302 тк рф)

- •Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству (Статья 283)

- •Ограничение труда женщин

- •Регулирование труда женщин, работающих в сельской местности

- •Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями

- •Затраты времени при расчете норм труда

Сезонная

Сезонная безработица — обусловлена сезонными колебаниями в объеме производства определенных отраслей.

Сезонная безработица схожа с циклической в том плане, что ее также вызывают колебания в спросе на труд. Однако в данном случае эти колебания можно прогнозировать с достаточно большой точностью.

В отраслях с сезонным спросом фирмы предпочитают увольнять работников, а не снижать заработную плату по тем же самым причинам, что и в случае циклических колебаний.

Работники же соглашаются на работу в таких отраслях потому что, для некоторых работников наличие страховых пособий по безработице, а также знание того, что с течением времени, после окончания сезона низкого спроса они вновь будут наняты на работу, позволяет им рассматривать такие периоды как оплачиваемый отпуск. Другие работники, зная, что часть года они будут безработными, требуют более высокой заработной платы, которая обеспечит им определенный уровень доходов в "мертвом" сезоне.

Циклическая

Циклическая безработица — возникает в период циклического экономического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшением реального ВНП и высвобождением части рабочей силы.

Циклическая безработица связана с колебаниями деловой активности (Экономическим циклом).

Она возникает в тех случаях, когда падение совокупного спроса на выпускаемую продукцию вызывает падение совокупного спроса на труд в условиях негибкости реальной заработной платы в сторону понижения.

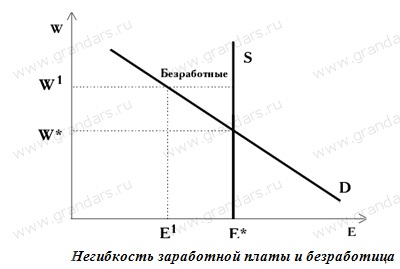

На рисунке представлена ситуация жесткости заработной платы. Предложение представлено вертикальной линией для простоты изложения.

Если

реальная заработная плата находится

выше уровня, соотвествующего точке

равновесия ![]() ,

предложение труда на рынке превышает

спрос на него. Фирмам необходимо меньше

работников, чем число желающих трудиться

при данном уровне заработной платы. С

другой стороны, фирмы не могут или не

хотят снизить заработную плату вследствие

ряда причин.

,

предложение труда на рынке превышает

спрос на него. Фирмам необходимо меньше

работников, чем число желающих трудиться

при данном уровне заработной платы. С

другой стороны, фирмы не могут или не

хотят снизить заработную плату вследствие

ряда причин.

П ричины

негибкости (жесткости) заработной платы:

ричины

негибкости (жесткости) заработной платы:

Закон о минимальной заработной плате

Согласно данному закону заработная плата не может быть установлена ниже определенного порогового значения. Для большинства занятых этот минимум не имеет практического значения, однако существуют некоторые группы работников (неквалифицированные и неопытные работники, подростки), для которых установленный минимум поднимает заработок выше точки равновесия, что сокращает спрос фирм на подобный труд и увеличивает безработицу.

Профсоюзы и коллективные договоры

Несмотря на то, что в профсоюзы объединена лишь некоторая часть рабочей силы в стране, они предпочитают увольнение работников, а не снижение заработной платы. Причина заключается в следующем. Временное снижение заработной платы сокращает заработки всех рабочих, тогда как увольнения затрагивают в большинстве случаев только совсем недавно нанятых работников, которые составляют лишь малую часть членов профсоюза. Тем самым, профсоюзы добиваются высокой заработной платы, жертвуя занятостью небольшого количества работников — членов профсоюза. Коллективный договор, заключаемый между фирмой и профсоюзом, также может стать причиной безработицы. Как правило, он заключается на длительный срок, и если оговоренный уровень заработной платы превышает равновесный, то фирма предпочтет нанимать по высокой цене меньше работников.

Эффективная заработная плата

Теории эффективной заработной платы исходят из того, что высокая заработная плата повышает производительность работников и снижает текучесть кадров на фирме. Данная политика позволяет привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов, повысить качество труда и заинтересованность работников. Снижение заработной платы уменьшает мотивацию к труду и побуждает наиболее способных работников искать другое место работы.

Психологический аспект

Очевидно, что на рынке не существует единой ставки заработной платы для всех фирм. В крупных фирмах оплата труда, как правило, выше. Однако работники крупных фирм иногда предпочитают оставаться безработными, чем перейти на низкооплачиваемую работу. По мнению некоторых экономистов, такое поведение вызвано чувством собственного достоинства работников, их стремлением к определенному положению в обществе.

ИНСТИТУЦИОННАЯ

Институциональная безработица — возникает из-за ограниченности рабочей силы и работодателей в актуальной информации о вакансиях и желании работников.

Уровень пособия по безработице также оказывает влияние на рынок труда создавая ситуацию, когда индивид, имеющий возможность получать низкооплачиваемую работу, предпочитает сидеть на пособии по безработице.

Данный вид безработицы возникает, если рынок труда функционирует недостаточно эффективно.

Как и на других рынках здесь существует ограниченность информации. Люди могут просто не знать о существующих вакансиях или фирмы могут не знать о желании работника занять предлагаемую должность. Другим институциональным фактором является уровень пособия по безработице. Если уровень пособия достаточно высок, то возникает ситуация, называемая ловушкой безработицы. Ее суть заключается в том, что индивид, имеющий возможность получить низкооплачиваемую работу, предпочтет получать пособие и не работать вовсе. В результате безработица увеличивается, а общество несет потери не только из-за того, что национальный продукт производится на уровне ниже потенциального, но и из-за необходимости выплачивать завышенные пособия по безработице.

№6

Статья 30 Конституции РФ предусматривает “право создавать профсоюзы для защиты своих интересов”. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Согласно Конвенции МОТ №87 (1948 г.) “О свободе ассоциаций и защите права на организацию” трудящиеся имеют право создавать по своему выбору организации, вступать в такие организации для выражения и защиты своих интересов. Таким же правом эта Конвенция МОТ наделяет и предпринимателей.

Права профсоюзов в России впервые были признаны законодательно и закреплены в первом КЗоТ 1918 г. Во втором КЗоТ

РСФСР 1922 г. была уже самостоятельная глава о правах профсоюзов, и советский законодатель эти права непрерывно расширял. В третьем КЗоТ 1971 г. права профсоюзов были предусмотрены гл. XV, содержащей 11 статей (ст. 225–235). Кроме норм данной главы в КЗоТ были и другие статьи, также предусматривавшие права профсоюзных комитетов на производстве (ст. 22, 35, 46, 51, 52, 54, 57, 61 и др.).

Правовой статус профсоюзов теперь определяется Кодексом и Федеральным законом от 12 января 1996 г. “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” (СЗ РФ. 1996. №3. Ст. 148). Данный Закон устанавливает правовые основы организации и деятельности профсоюзов, содержит нормы, обязывающие органы государственной власти и управления, работодателей, должностных лиц администрации производства содействовать деятельности профсоюзов. В ст. 3 Закона дается определение ряда понятий. Закон предоставил профсоюзам ряд социально-трудовых прав на всех уровнях их деятельности, начиная с производства и кончая федеральным уровнем, и закрепляет гарантии этих прав.

Профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов (ст. 2 Закона). Его основными функциями (направлениями деятельности) являются представительская (на всех уровнях организации) и защитная – по защите и повышению социально-трудовых прав и интересов трудящихся. Профсоюзы возникли впервые в мире в середине XIX в. в Англии, как наиболее тогда промышленно развитой стране, с защитной их функцией для отстаивания профессиональных интересов работников.

Статья 11 Закона РФ о профсоюзах закрепляет их право на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников, а также на участие в нормотворчсстве, при котором они проявляют обе свои функции. Все проекты законодательных актов, затрагивающие социально-трудовые права работников, рассматриваются федеральными органами вместе с общероссийскими профсоюзами и их объединениями (ассоциациями), а проекты нормативных правовых актов рассматриваются и принимаются органами законодательной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответствующих профсоюзов. Профсоюзы вправе выступать и с предложениями о принятии законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы.

Защитная функция профсоюзов – это целенаправленная правовая деятельность (на правовой основе) по защите социально-трудовых прав работника на всех этапах правового регулирования труда: при создании норм трудового права, применении важнейших норм администрацией, профилактике трудовых правонарушений, профсоюзном контроле за соблюдением трудового законодательства, восстановлении нарушенных трудовых прав и привлечении к ответственности нарушителей.

Защитная функция профсоюзов отражена также в гл. 58 Трудового кодекса, “Защита трудовых прав работников профессиональными союзами”, состоящей из 9 статей. В ней предусмотрены и гарантии профсоюзным активистам, а в ст. 378 – ответственность за нарушение прав профсоюзов. В ряде статей Кодекса предусмотрены права профсоюзов на участие в правоприменении соответствующих норм.

Закон РФ о профсоюзах состоит из 32 статей, объединенных в 6 глав. Он устанавливает правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности.

Данный Закон регулирует отношения профсоюзов с органами государственной власти, местного самоуправления, работодателями, их объединениями, другими общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами (ст. 1). Основные права профсоюзов предусмотрены и в других законах (Кодексе, федеральных законах о коллективных договорах и соглашениях, о порядке разрешения коллективных трудовых споров и др.).

Профсоюзы у нас строятся по производственно-территориальному принципу, могут создавать свои объединения по отраслевому, территориальному или иному признаку, учитывающему профессиональную специфику (шахтер, химик и т.д.). Их объединения и органы делятся на общероссийские объединения (ассоциации), межрегиональные объединения (ассоциации), региональные (республик, краев, областей, городов) объединения (ассоциации).

Как массовая общественная организация профсоюзы входят в политическую систему российского общества. В советское время они были единой общесоюзной членской организацией, ныне представлены несколькими десятками общероссийских профсоюзов, каждый со своим Уставом, в котором закреплены задачи и функции профсоюза. Наиболее крупные из них – Федерация Независимых профсоюзов России (ФНПР), Соцпроф и Единение.

Все права профсоюзов можно классифицировать по сфере их деятельности и по объему компетенции в правах.