- •Методические указания

- •I. Методы и технологические схемы улучшения качества природных вод.

- •Требования к качеству воды

- •Выбор способа и метода отчистки воды.

- •Определение полной производительности станции водоподготовки.

- •1.4 Технологические схемы отчистки воды с применением реагентов.

- •2. Проектирование и расчёт сооружений станции водоподготовки.

- •2.1 Коагулянты

- •2.2 Устройства для приготовления и дозирования (реагентов) коагулянтов

- •2.3 Смесители

- •2.4 Камеры хлопьеобразования

- •2.5 Отстойники.

- •2.6 Осветлители со взвешенным слоем осадка.

- •2.7 Скорые безнапорные фильтры.

- •2.8 Резервуар чистой воды

- •3. Обеззараживание воды.

- •4. Составление высотной схемы станции водоподготовки при реагентном способе очистки.

- •4.1 Понятие «высотная схема». Принцип её построения.

- •4.2 Расчёт высотных отметок

2.3 Смесители

Для равномерного смешивания реагентов в массе обрабатываемой воды и обеспечения протекания реакции во всём её объеме необходимо полное и быстрое перемешивание.

Смешение реагентов с водою осуществляется в смесителях гидравлического и механического типа. Число смесителей не менее двух. В обход смесителей предусматривается обводной трубопровод, в нем устройство ввода реагентов. Время смешения 1 – 2 минуты при мокром дозировании и 3 минуты при сухом дозировании реагентов.

Гидравлические смесители: вертикальный (вихревой), дырчатый, перегородчатый, коридорный, диафрагмовый.

При большой производительности на очистных станциях применяют перегородчатые смесители, т.е. при Q = 15 тыс. м3/сутки и более, в остальных случаях – вертикальные.

К механическим смесителям относятся устройства, в которых турбулентность потока достигается вращением лопастей или пропеллеров мешалок электродвигателем. Выбирается тип смесителя, описывается его устройство, работа и производится расчёт.

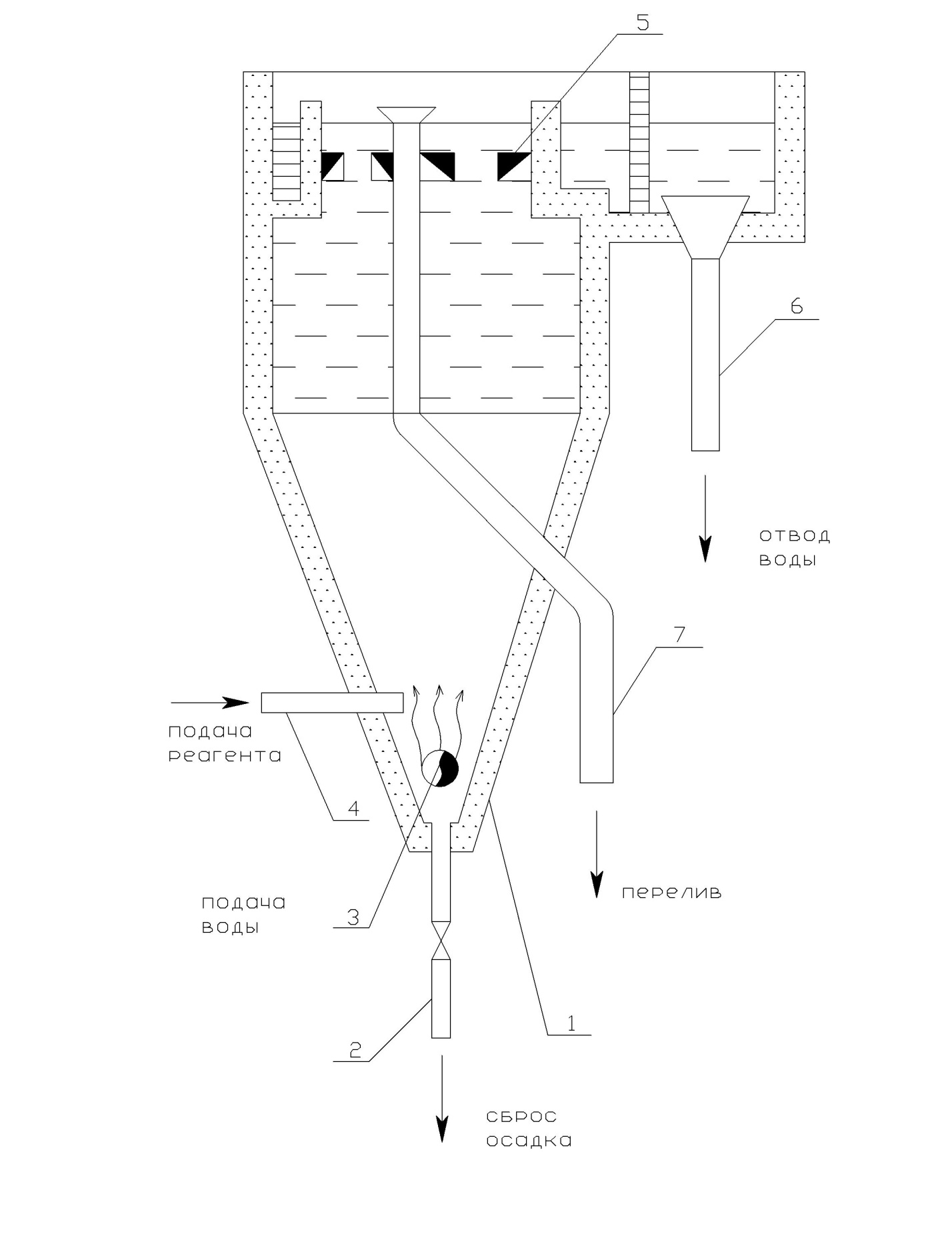

Рисунок 2.3 – Вертикальный смеситель: 1 – корпус; 2 – сброс осадка; 3 – подача воды; 4 – подача реагента; 5 – желоб с отверстиями; 6 – отвод воды; 7 – перелив.

Расчёт вертикального (вихревого) смесителя.

Перемешивание воды в смесители происходит за счёт изменения скорости восходящего потока воды при переходе из узкой (нижней) к широкой (верхней) части смесителя (рисунок 2.3).

Расчёт сводится к определению геометрических размеров устройства, а а так же диаметров подводящего и отводного трубопроводов. Если форма коническая, то угол наклона 30 - 45° между наклонными стенками, а скорость входная VK = 1,2…1,5 м/с.

Площадь горизонтального сечения в верхней части смесителя определяется по формуле:

![]() = Qч/VB,

м2 (2.12)

= Qч/VB,

м2 (2.12)

где Qчас – часовой расход водоочистной станции, м3/ч;

VB – скорость восходящего потока воды в цилиндрической части смесителя; в зависимости от гидравлической крупности частиц принимаем VB = 90-100 м/ч.

Определяем диаметр цилиндрической части смесителя:

![]() ,

м (2.13)

,

м (2.13)

Диаметр конической части смесителя:

![]() ,

м (2.14)

,

м (2.14)

где ω – площадь сечения нижней части смесителя, определяется по формуле:

![]() ,

м2 (2.15)

,

м2 (2.15)

где V2 – скорость восходящего движения воды в конической части смесителя, принимаем V2 = 1,1 м/с.

Высота конической части для усеченного конуса определяется по формуле:

![]() (2.16)

(2.16)

где D и d – диаметры верхней и нижней частей усеченного конуса, м;

α – центральный угол между наклонными стенками равен 30…40°.

Полный объём смесителя при t = 1,5 – 2 мин

W = Qчас t / 60, м3 (2.17)

где t – продолжительность смешения реагентов в массе воды (в минутах)

Объём конической части смесителя

Wк

= 1/3𝜋h1[

(D/2)2+(d/2)2+(D/2)![]() (d/2)],

м3 (2.18)

(d/2)],

м3 (2.18)

Объем цилиндрической части

Wц = W – Wк, м3 (2.19)

Высота цилиндрической части

hц = Wц/ VB, м (2.20)

Общая высота вихревого смесителя

H = h1 +hц+hстр., м (2.21)

где hстр – высота строительного борта, принимается 0,3 – 0,5м.

Площадь поперечного сечения лотка

fл = (Q/2)/Vл , м2 (2.22)

где Vл – скорость движения воды в кольцевом периферийном лотке, собирающем воду в верхней части смесителя через затопленные отверстия, принимается Vл=0,4…0,6 м/с;

Q/2 – расход воды м3/ч, протекающий по лоткам (условно делится на два параллельных лотка ).

Дно лотка выполняется с уклоном I = 0,02 в сторону сбросного канала.

Для определения глубины потока воды hл в лотке задаёмся шириной bл. Ширина лотка принимается конструктивно bл min = 300 мм, bл max = 800 мм

Расчётная высота слоя воды в лотке

hл= fл/ bл, м (2.23)

Площадь всех затопленных отверстий в стенке лотка

F0

= Qr

/

V0

![]() 3600,

м2 (2.24)

3600,

м2 (2.24)

где V0 – скорость движения воды через отверстия лотка, принимается V0=1 м/с.

Общее число отверстий:

n0 = F0/f0, шт. (2.25)

где f0 – площадь одного отверстия, принимаются отверстия d0 = 80 мм площадью f0 = 0,00503 м2.

Расчёт смесителя перегородчатого типа.

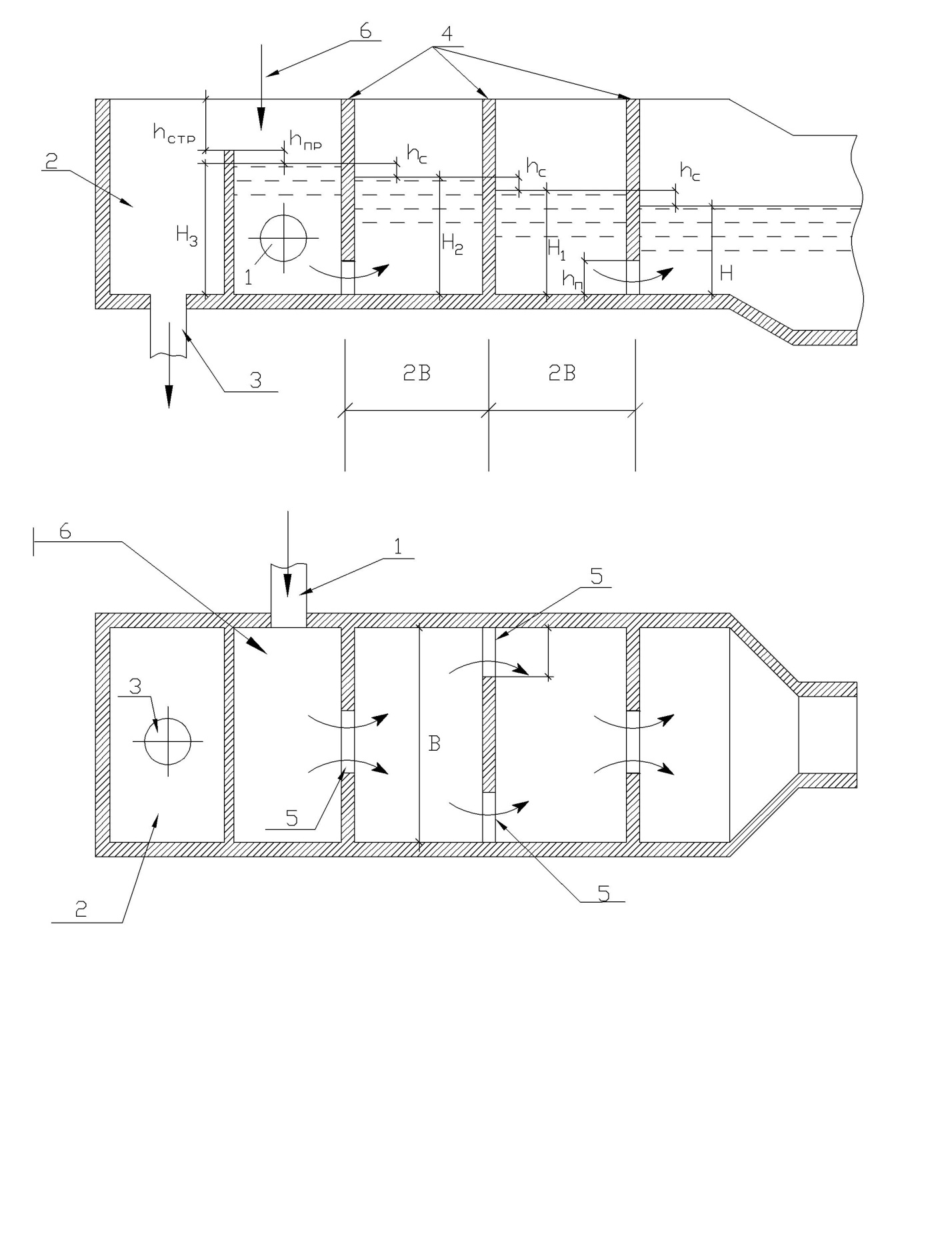

Перегородчатый смеситель представляет железобетонный лоток с тремя перегородками, имеющий отверстия для прохода воды. В первой и третьей перегородках проходы расположены в центре, а в средней – два боковых прохода у стенок лотка (рисунок 2.4). При прохождении потока воды через проходы изменяется направление, повышается скорость, создаются завихрения, способствующие полному смешиванию воды с реагентом.

Расчёт сводится к определению размеров лотка и уровней слоя воды перед каждой перегородкой.

Расход воды на один смеситель Qс определяется по формуле:

, м3/час (2.26)

, м3/час (2.26)

где Q – полный расход воды на станции с учетом собственных нужд станции, м3/час,

n – число смесителей;

Задаёмся

глубиной потока воды в конце смесителя

(обычно Н=0,4 -0,6м) Тогда ширина лотка В

определяется при скорости движения

воды Vл

![]() 0,6

м/с из площади сечения смесителя Fсм

.

0,6

м/с из площади сечения смесителя Fсм

.

В

=

![]() ,

м (2.27)

,

м (2.27)

где

![]() (2.28)

(2.28)

Расстояние между перегородками принимаются равными двойной ширине лотка L = 2B, м.

Потеря напора в каждом сужении прохода hc при скорости движения воды в проёмах Vп = 1 м/с принимается равной 0,13 – 0,15 м.

Рисунок 2.4 – Перегородчатый смеситель: 1 – трубопровод подачи воды на смеситель; 2 – переливная камера; 3 – переливной трубопровод; 4 – перегородки; 5 – проходы для воды в перегородках; 6 – трубопровод ввода реагента.

Уровень воды в каждом последующем проёме из-за потерь напора уменьшается.

Высота слоя воды перед каждой перегородкой определяется из выражений:

- перед первой перегородкой (в конце смесителя)

H = 0,4 – 0,6 , м (2.29)

- перед второй перегородкой

H1 = H + hc , м (2.30)

- перед третьей перегородкой

H2 = H + 2hc , м (2.31)

- перед передней стенкой смесителя

H3 = H + 3hc , м (2.32)

Высота передней (переливной) стенки смесителя

![]() Hc

=

H3

+ hn

, м (2.33)

Hc

=

H3

+ hn

, м (2.33)

где hn – превышение водослива над расчётным уровнем воды (0,1 – 0,2 м).

Общая высота смесителя

Hcм = Hc + hстр , м (2.34)

где hстр – высота строительного борта (0,3 – 0,5 м)

Размеры суженых проходов для центральной перегородки, где имеются два боковых сужения:

Ширина

прохода вп. = ![]() , м (2.35)

, м (2.35)

где n – количество проходов в перегородке, шт.

hn – высота прохода, hn = H – h3, м.

Глубина заполнения h3 проходов от уровня воды до их верха должна быть 0,1 – 0,15 м.