- •Содержание

- •Глава VIII. Организация процессов сертификации 102

- •Глава VIII. Стандартизация 115

- •Введение

- •Глава 1. Предмет, цели и задачи товароведения Продукция. Товар. Предмет и цели товароведения. Принципы товароведения. Объекты и субъекты товароведной деятельности.

- •Глава II. Методы товароведения Методы, применяемые в товароведении. Классификация как метод товароведения. Товароведная классификация товаров. Кодирование товаров. Общероссийские классификаторы

- •Правила кодирования:

- •Глава III. Основные категории товароведения

- •3.1. Качество товаров Классификация потребительских свойств и показателей качества товаров. Оценка качества. Градации качества. Дефекты товаров.

- •Оценка качества

- •Градации качества

- •Дефекты товаров

- •Глава V. Обеспечение качества и количества товаров Формирующие факторы. Сохраняющие факторы. Упаковка. Хранение. Идентификация и прослеживаемость товаров

- •Глава VI. Основы экспертизы товаров

- •6.3. Особенности экспертизы некоторых видов нефтепродуктов и их характеристика

6.3. Особенности экспертизы некоторых видов нефтепродуктов и их характеристика

Нефть - маслянистая жидкость, чаще темного цвета, редко светло-желтая или бесцветная, с характерным запахом. Представляет собой смесь жидких углеводородов, в которой растворены газообразные и твердые углеводороды. В нефти в небольшом количестве содержатся сернистые, азотистые соединения, органические кислоты и минеральные примеси. В состав нефти входят парафиновые, нафтеновые и в меньшей степени ароматические углеводороды.

Плотность нефти колеблется в пределах 0,73-1,05 г/см3. Нефть плотностью ниже 0,85 г/см3 считают легкой, 0,851-0,885 г/см3 - средней, а выше 0,885 г/см3 - тяжелой. В зависимости от содержания серы нефть делят на малосернистую (до 0,6%), сернистую (0,61-1,8%) и высокосернистую (выше 1,8 %).

Методы переработки нефти. Среди методов переработки нефти выделяют первичные процессы (атмосферно-вакуумная перегонка - углеводороды нефти не подвергаются химическим превращениям) и вторичные (протекают химические реакции, приводящие к изменению структуры природных углеводородов, содержащихся в нефти).

При атмосферно-вакуумной перегонке на установках из нефти выделяют ее составные части путем последовательного или одновременного их испарения с последующим разделением паров на фракции.

К вторичным процессам относят термический и каталитический крекинг (от англ. раскалывать), риформинг (гидроформинг, платформинг), пиролиз, коксование, а также алкилирование, изомеризацию и др.

Термический крекинг протекает при высоких температурах и давлении. Сырьем служат нефтяные фракции от керосиновых до гудрона. В результате процесса получают более легкие по сравнению с исходными углеводороды - газы, компоненты бензина, керосина, бензол, толуол и др.

Каталитический крекинг - процесс, способствующий образованию в составе получаемого бензина наиболее желательных углеводородов. Сырьем служат дизельные фракции, вакуумный дистиллят, газойли коксования и др.

Риформинг - процесс переработки преимущественно прямогонного бензина и лигроиновых фракций нефти с целью получения высокооктанового бензина, ароматических углеводородов и технического водорода.

Алкилирование и изомеризацию применяют для получения высокооктановых компонентов авиационного и автомобильного бензина.

Товарный автомобильный и авиационный бензин представляет собой смесь компонентов, полученных в результате многих процессов. Содержание прямогонных бензиновых фракций в высокооктановом бензине невелико либо они отсутствуют вовсе.

Нефтяные минеральные масла самого разного назначения получают из остатков атмосферной перегонки мазутов. Процесс производства любых масел состоит из трех этапов: подготовки сырья - получения исходных масляных фракций; получения компонентов из исходных масляных фракций; смешения компонентов и специальных добавок (присадок) для придания маслам нужных эксплуатационных свойств.

В основе производства компонентов масел из исходных масляных фракций лежат методы избирательного удаления нежелательных компонентов: кислотных соединений, нестабильных углеводородов, сернистых и смолистых соединений, твердых парафинов и др.

Требования к качеству нефти. Смеси различных типов нефти, поставляемые российскими предприятиями для экспорта, условно подразделяют на четыре типа. Требования к качеству российской экспортной нефти изложены в ТУ 39-1623-93.

Таблица 6.3.1. Технические требования к физико-химическим свойствам нефти, поставляемой для экспорта

Показатель |

Норма для типа нефти |

|||

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Плотность при 20 0С,кг/м3 |

850 |

870 |

890 |

895 |

Выход фракций, %, не менее при температуре: |

|

|

|

|

200 0С |

25 |

21 |

21 |

19 |

300 0С |

45 |

43 |

41 |

35 |

350 0С |

55 |

53 |

50 |

48 |

Массовая доля серы, %, не более |

0,6 |

1,8 |

2,5 |

3,5 |

Массовая доля парафина, %, не более |

6 |

6 |

6 |

Не нормируется |

Концентрация тяжелых металлов |

Определение обязательно |

|||

Нефть типов 1 и 2 должна содержать воды не более 1% и иметь концентрацию хлористых солей не более 100 мг/дм3.

Экспертизу нефти проводят для подтверждения ее качества. Нефть контролируется при ее перевалке в морских (речных) портах, пограничных пунктах сдачи, в прямой железнодорожной заадресовке на приемо-сдаточных пунктах, которые должны быть оснащены основными и резервными средствами измерений и другим технологическим оборудованием, обеспечивающим возможность контроля нефти по количеству и качеству, табл. 6.3.1.

Массу нефти измеряют, руководствуясь требованиями ГОСТ 26976-86 и инструкциями по учету нефти, утвержденными в установленном порядке (РД 39-0147103-343-89 и др.). При измерении массы нефти на узлах учета должно быть обеспечено одновременное измерение ее объема, температуры, плотности и давления.

Растворители (нефрасы) применяют в различных отраслях промышленности для достижения необходимой вязкости органических высококонсистентных соединений. В обозначение растворителя входят следующие данные: сокращенное название растворителя, обозначение группы, номер подгруппы, пределы выкипания, табл. 6.3.2.

За нижний предел выкипания принимают температуру начала кипения, за верхний - конечную температуру, установленную техническими требованиями на соответствующий продукт.

Таблица 6.3.2. Характеристика нефтяных растворителей по составу

Нефтяные растворители |

Обозначение |

Содержание углеводородов, % |

Парафиновые |

П |

Парафиновые нормальные — более 50 |

Изопарафиновые |

И |

Изопарафиновые — более 50 |

Нафтеновые |

Н |

Нафтеновые — более 50 |

Ароматические |

А |

Ароматические — более 50 |

Смешанные |

С |

Содержание каждой из групп углеводородов не превышает 50 |

Дизельное топливо. Предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей автомобильной и судовой техники. Промышленностью вырабатывается дизельное топливо по ГОСТ 305-82 трех марок: Л - летнее, применяемое при температуре окружающего воздуха 00С и выше; 3 - зимнее - до минус 20 0С (в этом случае зимнее дизельное топливо должно иметь температуру застывания не выше минус 45 0С и помутнения не выше минус 35 °С); А - арктическое - до минус 50 0С. Содержание серы в дизельном топливе марок Л и 3 не превышает 0,5%, марки А - 0,4%, для топлива высшей категории качества - 0,2%. В летний период разрешаются выработка и применение топлива температурой застывания 00С.

Топочные мазуты. В зависимости от содержания серы топочные мазуты подразделяют на малосернистые (до 1%), сернистые (от 1 до 2%) и высокосернистые (от 2 до 3,5%).

Топочные мазуты марок 40 и 100 изготовляют из остатков переработки нефти. Флотские мазуты Ф-5 и Ф-12 предназначены для сжигания в судовых энергетических установках.

Выпускается также экспортный мазут (ТУ 38 001 164-78) марок М-1,0; М-2,5 (цифры показывают содержание серы в процентах).

Смазочные масла. По назначению, ассортименту, типам и маркам они являются самой многочисленной группой товарной продукции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

По происхождению все смазочные масла делят на нефтяные или минеральные, синтетические и смешанные, содержащие в своем составе в разных соотношениях нефтяные и синтетические компоненты. В зависимости от назначения нефтяные, синтетические и смешанные масла разделяют на группы и подгруппы представленные в табл. 6.3.3.

Таблица 6.3.3 Общая характеристика применения смазочных масел

Группа |

Подгруппа |

Моторные масла |

Для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры: дизельных двигателей; авиационных двигателей, в том числе поршневых, турбореактивных, для вертолетов. |

Трансмиссионные масла |

Для механических передач, гидромеханических передач, гидростатических передач; редукторные масла; осевые масла. |

Рабочие жидкости для гидравлических систем предприятии |

Для летательных аппаратов, мобильной наземной и морской техники; гидротормозов и амортизаторов; гидроприводов и циркуляционных машин и механизмов. |

Энергетические масла |

1 - турбинные; 2 - электроизоляционные, в том числе трансформаторные, конденсаторные, кабельные и пр.; 3 - компрессорные. |

Индустриальные масла |

Общего назначения; для легко и тяжелонагруженных узлов, для прокатных станов; цилиндровые; приборные. |

Кроме указанных выделяют также масла-теплоносители, вакуумные, консервационные, технологические масла и др.

При определении различных показателей нефтепродуктов проводят ряд характерных испытаний, которые приведены ниже.

Идентификационная экспертиза нефтепродуктов определяется их назначением и при ее проведении исследуется свойства характерные для данной продукции: плотность, фракционный состав и температура вспышки, а также свойства, определяющие функцию. Для бензинов - это октановое число и детонационная стойкость, для автомобильных моторных и трансмиссионных масел исследуется изменение вязкости масел в интервале рабочих температур автомобильных двигателей и трансмиссий.

Фракционный состав определяют выпариванием предварительно охлажденного продукта, 100 см3 которого помещают в колбу, последнюю нагревают постепенно по контролируемому режиму. Конденсат (отгон) сливается в мерный цилиндр. Во время испытания фиксируют температуры начала и конца кипения, а также температуры, соответствующие объемам отгона, кратным 10% отгона в интервале от 10 до 90%, наличие и объем остатка. По результатам измерения рассчитываются поправки.

Температуру вспышки определяют постепенным нагреванием пробы в тигле (закрытом в случае, если предполагаемая температура вспышки ниже температуры, при которой проводится испытание). К поверхности жидкости периодически подводится разрядник, дающий искру. При достижении определенной температуры количество испаряющихся с поверхности паров испытуемого продукта становится достаточным для того, чтобы в смеси с воздухом дать вспышку. При появлении вспышки фиксируется температура продукта.

Глава VIII. Организация процессов сертификации

Понятие, цели и задачи сертификации. Участники процесса сертификации продукции. Развитие процедуры сертификации. Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Объекты сертификации, их классификация. Схемы сертификации. Применение схем сертификации.

Назначение любой продукции - удовлетворить ту или иную потребность человека. Для этого она должна обладать свойствами, соответствующими этим потребностям.

Повышению качества способствует конкуренция между производителями, которые, как правило, выходят на рынок для решения прежде всего своих задач, а не для удовлетворения потребностей покупателя. Для успеха на рынке решающую роль играет качество и конкурентоспособность выпускаемой им продукции. Конкурентоспособность связана с качеством, но не всегда соответствует высокому уровню.

Рынок способствует повышению качества продукции, но не гарантирует его. Потребитель же не всегда может безошибочно правильно выбрать качественный товар по причине недостатка достоверной и полной информации, а главное, из-за отсутствия необходимых знаний и технической возможности проверить декларируемые продавцом свойства данной продукции. Защитить потребителя от недобросовестности производителя и продавца некачественной или фальсифицированной продукции призвана сертификация.

Сертификат (фр. certificat, лат. «certum» - верно + «facere» - делать) означает «сделано верно». Собственно термин «сертификация» в общепринятой международной терминологии определяется как установление соответствия. Впервые он был сформулирован и определен Комитетом по сертификации (СЕРТИКО) Международной организации по стандартизации (ISO) и включен в Руководство № 2 ИСО (ИСО/МЭК 2) версии 1982 г. «Общие термины и определения в области стандартизации, сертификации и аккредитации испытательных лабораторий».

Согласно этому документу, сертификация определялась как действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам, техническим условиям или другим нормативным документам. При этом под сертификатом соответствия (сертификатом) понимался выдаваемый в соответствии с правилами системы сертификации документ, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, услуга или процесс соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному документу.

В сферах производства, обращения и потребления продукции основными целями сертификации являются:

- подтверждение заявленных показателей безопасности продукции;

- содействие потребителю в компетентном выборе продукции;

- содействие изготовителю в реализации конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- защита потребителя и окружающей среды от недоброкачественной, потенциально опасной и вредной продукции.

В тех случаях, когда продукция может представлять опасность для жизни и здоровья человека, его имуществу или окружающей среде, сертификация регулируется и контролируется исключительно государством. Защита граждан от опасной продукции - одна из основных обязанностей государства, при этом его роль сводится не к обеспечению всего набора показателей качества продукции, а только тех из них, которые законодательно находятся под его контролем, т. е. только показателей безопасности.

Подтверждение соответствия могут осуществлять, во-первых, первая сторона - изготовитель, продавец, исполнитель, во-вторых, вторая сторона - потребитель, заказчик и, в-третьих, третья сторона - независимый орган.

Довольно часто между первой и второй сторонами возникает противоречие в оценке соответствия продукции, процесса или услуги одним и тем же требованиям. Поэтому наиболее объективной оценкой считают оценку третьей стороной.

Процедура сертификация непосредственно связана именно с действием третьей стороны, которой является орган, признаваемый независимым от двух других участвующих сторон в рассматриваемом вопросе.

Развитые страны начали применять сертификацию в 20-е годы прошлого столетия. В 1920 г. Немецкий институт стандартов (DIN) учредил в Германии знак соответствия стандартам DIN, который распространялся на все виды продукции, за исключением газового оборудования, оборудования для водоснабжения и некоторой другой продукции, для которой предусматривался специальный порядок проведения испытаний образцов и надзора за производством.

В Великобритании сертификация, как и в Германии, охватывает многие отрасли промышленности и виды товаров. Здесь действуют несколько национальных систем сертификации, наиболее крупная - система Британского института стандартов (BIS). Сертификация в Великобритании в основном носит добровольный характер, за исключением областей, где решением правительства стандарты обязательны к применению.

Во Франции в 1938 г. декретом была создана национальная система сертификации знака NF (французский знак соответствия стандартам). Ответственность за общую организацию и руководство системой была возложена на Французскую ассоциацию по стандартизации (AFNOR). Знак NF означает, что продукция, прошедшая сертификацию в соответствии с установленными правилами, полностью удовлетворяет требованиям французских стандартов. Таким образом, в основе системы лежат исключительно национальные стандарты, подготавливаемые и утверждаемые AFNOR. Знак NF зарегистрирован во Франции в соответствии с законом о торговых и сервисных знаках.

Наличие большого числа национальных систем сертификации в странах Западной Европы, основанных на нормативных документах этих стран, в конце 80-х годов прошлого столетия привело к ситуации, когда однородная продукция оценивалась разными методами по различным показателям. Это являлось техническим препятствием в торговле между странами-членами Европейского Союза и мешало реализации идеи создать пространство без внутренних границ, в котором обеспечивается свободное перемещение людей, товаров и услуг.

Различия в процедурах сертификации касались также и административных аспектов. В результате технические барьеры, обусловленные различными нормативными документами, преодолевались в стране-импортере путем повторения процедур сертификации, которые в стране-экспортере (изготовителе) уже были проведены по действующим там правилам. Решение этой проблемы было найдено 21 декабря 1989 г., когда Совет ЕС принял документ «Глобальная концепция по сертификации и испытаниям». Основная идея этого документа состоит в формировании доверия к товарам и услугам путем использования таких инструментов, как сертификация и аккредитация, построенных по единым европейским нормам.

Для реализации данных рекомендаций европейские страны основали множество организаций по аккредитации, сертификации и испытаниям, деятельность которых направлена на решение следующих задач:

- облегчение условий для международной торговли;

- гармонизация методик аккредитации, испытаний и сертификации;

- взаимное признание аккредитации, сертификации, результатов испытаний и калибровки средств измерений;

- повышение качества испытаний.

Большое значение для взаимного признания сертификации имеют соглашения по конкретным видам продукции, например, соглашение HAR по определению процедур присвоения знака соответствия на кабели и провода или соглашение EMEDICA по маркировке медицинских электроприборов.

Наиболее известные организации в области сертификации, испытаний и аккредитации приведены в Приложении 4.

В отличие от стран Западной Европы в США отсутствуют единые правила сертификации или единый национальный орган по сертификации. Здесь действуют сотни систем, созданных при различных ассоциациях-изготовителях, частных компаниях. Такое же положение в США и со стандартизацией - стандарты разрабатываются сотнями организаций, имеющими различный статус.

Несмотря на отсутствие единого национального органа по сертификации, на который правительством было бы возложено общее руководство работами по сертификации, предпринимаются попытки по созданию общих критериев для действующих сертификационных систем. Для этого образована национальная система аккредитации испытательных лабораторий, организуется система регистрации сертификационных систем.

Сертификация продукции в России начала развиваться в 1979 г. после постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работ».

Госстандарту СССР совместно с министерствами и ведомствами было поручено утвердить головные организации и институты по государственным испытаниям важнейших видов продукции производственно-бытового назначения. Целью системы было обеспечение достоверной и оперативной оценки качества продукции и предотвращение передачи в производство технически несовершенных, конструктивно и технологически недоработанных изделий, а также осуществления систематического контроля за стабильностью качества выпускаемой продукции. Испытательные центры тех лет стали базой для современных испытательных лабораторий.

Однако критерии, по которым работали государственные испытательные центры, не согласовывались с требованиями на испытания при сертификации. Связано это было, в первую очередь, с тем, что в то время в стране практически отсутствовала «третья сторона». Присвоение промышленной продукции знака качества, введенного в СССР в 1967 г. и обозначавшего промышленную продукцию высшей категории качества, осуществлялось Государственной аттестационной комиссией министерства (ведомства), т. е. изготовителем. Именно участие в процедуре подтверждения соответствия «третьей стороны» является главным признаком сертификации.

Принятое в 1986 г. «Временное положение о сертификации продукции машиностроения в СССР. РД 50-598-86» являлось организационно-методическим документом, устанавливающим основные правила работ по сертификации продукции машиностроения, проводимых в рамках международных систем сертификации или двухсторонних (многосторонних) соглашений по сертификации.

В начале 90-х годов в России сформировалась определенная нормативная и техническая база для создания национальной системы сертификации. Законодательно сертификация как обязательная процедура защиты прав потребителя была введена в действие в 1992 г. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя». С 1 мая 1992 г. в России введена в действие система обязательной сертификации ГОСТ Р.

Сертификация делится на обязательную и добровольную. При этом обязательная сертификация называется сертификацией в законодательно регулируемой области, а добровольная - в законодательно нерегулируемой области. Рассмотрим более подробно причины такого разделения сертификации.

Обязательная сертификация распространяется на продукцию и услуги, связанные с обеспечением безопасности окружающей среды, жизни, здоровья и сохранности имущества людей, т. е. на потенциально опасную продукцию и услуги.

Требования к этим изделиям (товарам, услугам, процессам) содержатся в технических регламентах, и должны выполняться всеми производителями на внутреннем рынке и импортерами при ввозе на территорию России.

Эти регламенты, как правило, содержат:

- категории объектов, подлежащих обязательной сертификации, т. е. наименование их укрупненных групп или видов;

- наименования групп подтверждаемых требований и статус нормативных документов, устанавливающих эти требования.

- указания о порядке и сроках введения обязательной сертификации.

Наименования и обозначения (коды) объектов, подлежащих обязательной сертификации, устанавливаются соответствующими номенклатурами и перечнями.

Условиями включения продукции в перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации, являются:

- обязательные требования безопасности жизни потребителей;

- обязательные требования безопасности имущества потребителей;

- обязательные требования безопасности здоровья потребителей;

- обязательные требования безопасности для окружающей среды.

Изготовители продукции при проведении обязательной сертификации должны выполнять следующее:

- направлять заявку на проведение сертификации, в соответствии с правилами системы представлять продукцию, нормативную, техническую и другую документацию, необходимую для проведения сертификации;

- принимать декларацию о соответствии на основании документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, и регистрировать ее в органе по сертификации;

- обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям технических регламентов, на соответствие которым она была сертифицирована или подтверждена декларацией о соответствии;

- маркировать сертифицированную продукцию и продукцию, соответствие которой подтверждено зарегистрированной в установленном порядке декларацией о соответствии, знаком обращения на рынке в порядке, установленным техническим регламентом;

- указывать в сопроводительной технической документации сведения о сертификате или декларации о соответствии и нормативных документах, которым должна соответствовать продукция, и обеспечивать доведение этой информации до потребителей;

- применять сертификат, декларацию о соответствии и знак обращения на рынке, руководствуясь законодательными актами России и правилами системы сертификации;

- обеспечивать беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органов по сертификации продукции и должностными лицами, осуществляющими контроль за сертифицированной продукцией и продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии;

- приостанавливать или прекращать реализацию продукции, подлежащую обязательной сертификации, если она не отвечает требованиям технических регламентов, на соответствие которым сертифицирована или подтверждена декларацией о соответствии, по истечении срока действия сертификата, декларации о соответствии, или срока годности продукции, срока ее службы, а также в случае приостановки или отмены действия сертификата решение органа по сертификации;

- сообщать в трехдневный срок о прекращении действия декларации о соответствии в зарегистрировавший ее орган по сертификации в случае выявления федеральными органами исполнительной власти несоответствия продукции установленным требованиям;

- извещать орган по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию и в технологический процесс производства сертифицированной продукции, если эти изменения влияют на характеристики, проверяемые при сертификации.

Добровольная сертификация проводится в тех случаях, когда строгое соблюдение требований существующих стандартов или другой нормативной документации на продукцию, услуги или процессы государством не предусмотрено, т. е. стандарты или нормы не касаются требований безопасности и носят добровольный характер для товаропроизводителя.

Добровольной сертификации подлежит продукция, на которую отсутствуют обязательные для выполнения требования по безопасности. В то же время ее проведение ограничивает доступ на рынок некачественных изделий путем проверки таких показателей как надежность, эстетичность, экономичность, эргономичность и др. Добровольная сертификация не подменяет обязательную и ее результаты не являются основанием для запрета (поставки) продукции. Она в первую очередь направлена на борьбу за рынок и клиента.

Добровольную сертификацию вправе осуществлять любое юридическое лицо, взявшее на себя функцию органа по добровольной сертификации и зарегистрировавшее систему сертификации и знак соответствия в установленном порядке.

Основные цели добровольной сертификации продукции сформулированы в документе Госстандарта России «Система сертификации ГОСТ Р. Правила по проведению добровольной сертификации продукции (работ, услуг) на соответствие требованиям государственных стандартов», постановление № 50 от 29 июня 1998 г., к которым относятся:

- реклама продукции (работ, услуг), соответствующей не только требованиям безопасности, но и требованиям, обеспечивающим качество выпускаемой продукции;

- содействие потребителям в выборе продукции (работ, услуг) высокого качества;

- повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг);

- повышение доверия потребителей к реализуемой на рынке продукции конкретного производителя;

- поддержание репутации производителя по обеспечению качества реализуемой продукции;

- подтверждение соответствия продукции показателям качества, установленным в государственном стандартах.

Потребность в добровольной сертификации, как правило, появляется в том случае, если несоответствие стандартам или другим нормативам на объекты сертификации затрагивает экономические интересы крупных финансово-промышленных групп, отраслей индустрии и сферы услуг.

Вместе с тем, добровольная сертификация конкретной продукции не заменяет проведение обязательной сертификации этой продукции, предусмотренной законодательными актами России.

В последние годы большое значение приобрела добровольная сертификация систем качества и сертификация производства на соответствие требованиям международных стандартов серии ИСО 9000.

Кроме продукции, услуг, процессов и систем качества (производства) добровольной сертификации может подлежать и персонал. Добровольная сертификация персонала необходима для установления соответствия специалистов в той или иной области деятельности требованиям, предъявляемым к их работе. Однако сертификация не заменяет базовое образование и не ставит его под сомнение.

Требования к специалистам и порядок оценки соответствия устанавливает не государство, а заинтересованные стороны. При этом не надо путать сертификацию персонала с его аттестацией.

Цель сертификации персонала- установление уровня подготовки, профессиональных знаний, навыков и опыта специалиста для подтверждения его соответствия установленным требованиям и определения его возможностей надлежащим образом осуществлять конкретные действия в той или иной сфере деятельности. Целью же аттестации является определение квалификации работника с целью проверки его соответствия занимаемой должности.

Аттестацию проводит работодатель (зависимая сторона), а сертификацию - орган по сертификации (независимая сторона).

В последнее время роль добровольной сертификации в России значительно усилилась.

Объектами сертификации, как уже отмечалось, могут быть продукция (промышленная, сельскохозяйственная, научно-техническая), объекты строительства, услуги (работы), процессы, технические и организационно-технические системы (в частности, системы качества, производство), а также иные, для которых установлены требования и методы (способы) объективной проверки их соблюдения и имеется необходимость подтверждения этих требований третьей стороной.

Объекты сертификации могут быть автономными и опосредованными.

К автономным объектам сертификации относятся такие, подтверждение соответствия которых заданным требованиям является целью их сертификации, например, потребительские товары, конкретное оборудование (насос, смеситель, запорная арматура и т. п.).

К опосредованным объектам сертификации относятся такие, подтверждение соответствия которых определенным требованиям является необходимым условием подтверждения соответствия заданным требованиям других более сложных объектов (сборочных единиц, комплексов или комплектов), в состав которых они входят или при изготовлении которых они применяются. В качестве опосредованных объектов сертификации могут рассматриваться комплектующие изделия или отдельные (механически не связанные при поставке) составные части другого более сложного изделия (детали, тара или упаковка, запасные части, инструменты), сырье или материалы, применяемые при изготовлении этого сложного объекта, а также системы качества и технологические процессы, обеспечивающие качество данного объекта.

Следует отметить, что один и тот же объект в зависимости от ситуации, в которой он рассматривается, может быть как автономным, так и опосредованным объектом сертификации.

Для автономных объектов сертификации их соответствие подтверждается собственным сертификатом соответствия и, если это предусмотрено правилами системы сертификации, маркировкой знаком соответствия.

Для опосредованных объектов сертификации сертификат соответствия, выданный на сложный объект в целом, распространяется и на его составные части только в том случае, если они:

- обеспечивают соблюдение требований, подтвержденных при сертификации сложного объекта;

- выпущены тем же производителем, что и части, которые входили в состав сложного объекта при его сертификации;

- поставляются целевым назначением для применения в сертифицированном сложном объекте при его производстве, ремонте или техническом обслуживании.

В этом случае на составные части, на которые распространяется действие сертификата соответствия, знак соответствия не наносят.

Составные части сертифицированного сложного объекта, на которые распространяется выданный сертификат соответствия, как правило, указывают в Приложении к выданному сертификату. Форма Приложения, в частности, должна предусматривать указание наименований и обозначений составных частей, их изготовителей, коды ОКП или другого аналогичного классификатора для иного объекта сертификации.

Важнейшей особенностью процедуры сертификации является то, что все операции осуществляются в рамках определенной системы, которая имеет четкие правила выполнения и функционирует под руководством специально уполномоченного органа.

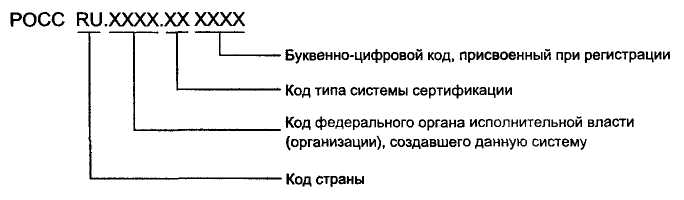

Каждая система сертификации, в соответствии с «Правилами проведения государственной регистрации систем сертификации и знаков соответствия, действующих в Российской Федерации» (Постановление Госстандарта России № 18 от 22 апреля 1999 г.), имеет свой регистрационный номер.

Например, «Положение о Системе сертификации ГОСТ Р» имеет регистрационный номер РОСС RU.0001.010001, «Система сертификации поднадзорной продукции для потенциально опасных промышленных производств, объектов и работ» - РОСС RU.0001.01ГC00, «Система добровольной сертификации услуг торговли» - РОСС RU.0001.03ЭBOO, «Система сертификации и оценки интеллектуальной собственности» - РОСС RU.0001.04Я300.

Структура регистрационного номера системы сертификации:

Код типа системы сертификации 01, например, означает - система обязательной сертификации, которую в соответствии с законодательными актами Российской Федерации организует федеральный орган исполнительной власти; 03 - система добровольной сертификации, организованная органом исполнительной власти; 04- система добровольной сертификации, организованная другими юридическими лицами.

Система сертификации может распространяться на несколько различных видов продукции или на один вид, хотя и достаточно широкий. В первом случае речь идет об универсальной системе, во втором - о системе сертификации однородной продукции. В любом случае организация работ в системе подчиняется «Правилам по проведению сертификации в Российской Федерации», утвержденным Постановлением № 26 Госстандарта России от 10 мая 2000 г.

Система сертификации однородной продукции - система сертификации, распространяющаяся на виды продукции, объединенные по признакам общности назначения, характера требований, общими правилами и процедурами сертификации.

Системы сертификации разнообразны по своей организации и структуре, но в любой системе сертификации устанавливаются:

- область функционирования, т. е. виды продукции, на которые она распространяется, и нормативные документы, соответствие которым подтверждается;

- правила сертификации;

- состав участников и порядок их взаимодействия, требования к ним и порядок их аккредитации или включения в систему.

Система сертификации предусматривает свободный доступ изготовителям, потребителям, общественным организациям, органам по сертификации, испытательным лабораториям (центрам), а также всем другим заинтересованным предприятиям, организациям и отдельным лицам к информации о ее деятельности и сертификации.

Если в системе аккредитовано несколько органов по сертификации однородной продукции, то заявитель вправе провести сертификацию или зарегистрировать декларацию о соответствии в любом из них.

Сертификация проводится по схемам, установленным системами сертификации однородной продукции. Сертификация отечественной и импортной продукций проводится по одним и тем же правилам.

Сертификация проводится по установленным в системе сертификации схемам. Схема сертификации это форма сертификации, определяющая совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям.

Другими словами, схема сертификации - это состав и последовательность действий третьей стороны при оценке соответствия продукции, услуг, процессов, систем качества, производства и персонала.

Схемы сертификации продукции, применяемые в Российской Федерации, определяют «Правила по сертификации. Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (постановление Госстандарта России № 15 от 21 сентября 1994 г., с изменениями от 25 июля 1996 г.) и приведены в Приложении 5.

Схемы, применяемые при обязательной сертификации продукции, услуг, работ процессов производства и т. п., определяются соответствующими техническими регламентами. При сертификации используются следующие схемы:

- обеспечивающие доказательства необходимости сертификации, в том числе принятые в международной практике;

- учитывающие особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, требуемый уровень подтверждения соответствия, материальные возможности заявителя.

Следует отметить, что при добровольной сертификации схему сертификации определяет заявитель, он же предлагает ее органу по сертификации.

Схемы сертификации 1 - 6 и 9а - 10а применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 7, 8, 9 - при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.

Схемы 1 - 4 рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);

- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию;

- схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;

- схему 4 - при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства.

Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;

- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;

- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;

- характерна частая смена модификаций продукции;

- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемых в Российской Федерации.

Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство или реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные изделия).

Схемы 9 - 10а основаны на использовании в качестве доказательства соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям - декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям.

В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует установленным требованиям.

Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации - изготовителя (продавца), совместно с прилагаемыми документами, направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые органами исполнительной власти в пределах своей компетентности, и т.д.). Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец продукции с представленными документами.

При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат соответствия.

Условием применения схем сертификации 9 - 10а является наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по сертификации предлагает заявителю сертифицировать данную продукцию по другим схемам сертификации и с возможным учетом отдельных доказательств соответствия из представленных документов.

Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции субъектов малого предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий небольшого объема отечественной и зарубежной продукции.

Схемы 9 - 10а рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 9 - при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия или комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий;

- схему 9а - при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля;

- схемы 10 и 10а - при продолжительном производстве отечественной продукции в небольших объемах выпуска.

Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.

Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а является участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества (производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства.

При проведении обязательной сертификации по этим схемам и наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему качества (производства) анализ состояния производства не проводят.

При проведении обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества (по той же или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации продукции) сертификацию производства или системы качества соответственно повторно не проводят.

Схемы сертификации из числа приведенных устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции с учетом специфики продукции, ее производства, обращения и использования.

Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет орган по сертификации.

Глава VIII. Стандартизация

Понятие и цели стандартизации. Возникновение стандартизации Основные направления развития. Функции стандартизации. Уровни стандартизации. Международная организация по стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. Категории стандартов. Структура стандартов.

Сертификация продукции, как было сказано выше, предназначена для подтверждения соответствия установленным требованиям. Сами же требования являются сферой стандартизации. При этом требования могут быть обязательными и альтернативными.

Обязательные требования устанавливаются только в целях обеспечения:

- защиты жизни, здоровья физических лиц, в том числе их отдельных категорий, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, в том числе жизни и здоровья животных или растений.

По определению терминологического словаря стандартизация – это наука о выявлении повторяющихся объективных событий и согласовании совокупности свойств различных объектов. Стандартизация исследует и разрабатывает принципы и методы установления наиболее эффективных норм и правил взаимодействия элементов общественного производства.

В России первые нормы и правила взаимодействия элементов общественного производства в России можно найти в «Уставе князя Владимира Святославовича» (996 г.) и «Соборном уложении царя Алексея Михайловича» (1649 г.). Зарождением стандартизации можно считать некоторые правила и нормы, принятые указами Петра I. Началом же стандартизации в России является образование в 1746 г. Комиссии мер и весов.

В 1893 г. была создана Главная палата мер и весов. В 1918 г. был принят Декрет Совета народных комиссаров «О введении международной системы мер и весов».

Сегодня работы по стандартизации в России ведутся на основе принятого в 1993 г. Закона Российской Федерации «О стандартизации» и введенной в 1994 г. государственной системы стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ). ГСС РФ 1994 года содержит правила ведения работ по стандартизации, согласованные с международными нормами и требованиями.

Как определено Законом РФ «О стандартизации», принятым в 1993 году, цель стандартизации - выполнение обязательных требований стандартов, к которым можно отнести разработку норм, требований, правил, обеспечивающих безопасность продукции для жизни и здоровья людей, совместимость и взаимозаменяемость изделий, единство измерений, экономию всех видов ресурсов, безопасность хозяйственных объектов.

Принятая в 1998 г. Концепция национальной системы стандартизации в России обобщает достижения многолетнего опыта отечественной стандартизации и определяет основные задачи по выбору приоритетных направлений и международного сотрудничества. Основными направлениями дальнейшего совершенствования стандартизации в рамках данной концепции являются:

- сближение статуса отечественных и зарубежных стандартов;

- формирование технического законодательства;

- международное сотрудничество и информационное обеспечение;

- классификация и кодирование технико-экономической и социальной информации;

- государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов.

Основное внимание уделено гармонизации нормативных документов, которые обеспечивают международные торгово-экономические отношения. Следствием постоянного обновления и гармонизации стандартов является ежегодное принятие 500-800 новых стандартов.

В 2005 г. в России действовало более 23 тыс. стандартов, причем только 50 % от общего числа российских стандартов включали требования стандартов Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК), что показывает необходимость активизации работы в этом направлении.

Стандартизация выполняет экономическую, социальную и коммуникативную функции.

Экономическая функция реализуется следующим образом:

- предоставлением достоверной информации о продукции;

- внедрением новой техники путем распространения через стандарты сведений о новых свойствах продукции;

- содействием здоровой конкуренции, расширением взаимозаменяемости и совместимости различных видов продукции;

- организацией управления производством с заданным уровнем качества.

Социальная функция стандартизации обеспечивает достижение высокого уровня показателей продукции (услуг), который соответствует требованиям здравоохранения, санитарии и гигиены, охраны окружающей среды и безопасности людей.

Коммуникативная функция стандартизации создает условия для объективного восприятия различных видов информации.

Стандартизация осуществляется на разных уровнях в зависимости от того, жители какого географического, экономического и политического региона принимают участие в стандартизации.

Если участие в стандартизации открыто для соответствующих органов любой страны, то это международная стандартизация.

Региональная стандартизация - деятельность, открытая только для соответствующих органов государств одного географического, политического или экономического региона.

Национальная стандартизация - стандартизация в одном конкретном государстве. При этом национальная стандартизация также может осуществляться на разных уровнях (на государственном, отраслевом, производственном в рамках фирмы, предприятия и учреждения).

Стандартизацию, которая проводится в административно-территориальной единице (провинции, крае и т. п.), называется административно-территориальной стандартизацией.

Международную стандартизацию осуществляет Международная организация по стандартизации ИСО (ISO), которая была создана в 1946 г. и имеет неправительственный статус. Главная цель ISO - содействие стандартизации в мировом масштабе для улучшения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности с помощью разработки международных стандартов, отвечающих мировому уровню.

Членами ISO являются национальные организации по стандартизации (не более одной от каждой страны). Неизменными структурными подразделениями ISO являются технические комитеты, подкомитеты и рабочие группы (их более 2500), занимающиеся разработкой международных стандартов.

Деятельность ИСО распространяется на все области промышленности, кроме электротехники и электроники, находящихся в компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК). Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих организаций.

На сегодняшний день в состав ИСО входят 120 стран. Россию представляет Госстандарт. В работе ИСО участвуют свыше 30 тыс. экспертов разных стран. ИСО пользуется мировым признанием как честная и беспристрастная организация, имеет высокий статус среди крупнейших международных организаций.

Международная электротехническая комиссия (МЭК) создана в 1906 г. на международной конференции, в которой участвовали 13 стран. Датой начала международного сотрудничества по электротехнике считается 1881 г., когда состоялся первый Международный конгресс по электричеству. Позже, в 1904 г., правительственные делегаты конгресса решили, что необходима специальная организация, которая бы занималась стандартизацией параметров электрических машин и терминологией в этой области.

Когда была создана ИСО, МЭК стала автономной организацией в ее составе. Но организационные, финансовые вопросы и объекты стандартизации были четко разделены. МЭК занимается стандартизацией в области электротехники, электроники, радиосвязи, приборостроения.

Большинство стран - членов МЭК представлены в ней своими национальными организациями по стандартизации (Россию представляет Госстандарт), в некоторых странах созданы специальные комитеты по участию в МЭК, не входящие в структуру национальных организаций по стандартизации (Франция, Германия, Италия, Бельгия и др.).

Комиссией принято более 2 тыс. международных стандартов. По содержанию они отличаются от стандартов ИСО большей конкретностью: в них изложены технические требования к продукции и методам ее испытаний, а также требования по безопасности, что актуально не только для объектов стандартизации МЭК, но и для сертификации на соответствие требованиям стандартов по безопасности. Кроме стандартизации МЭК занимается сертификацией изделий.

В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, требования, характеристики, касающиеся объекта стандартизации, которые оформляются в виде нормативного документа.

В зависимости от специфики объекта стандартизации и устанавливаемых к нему требований разрабатываются стандарты следующих видов (ГОСТ Р 1.0-92):

Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно-технические положения для определенной области деятельности, а также общетехнические требования, нормы и правила, обеспечивающие взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки. Эти документы обычно используются либо как стандарты, либо как методические документы, на основе которых могут разрабатываться другие стандарты.

Стандарты на продукцию и услуги устанавливают требования к группам однородной продукции (услуг) или к конкретной продукции (услуге), которые обеспечивают соответствие продукции ее назначению.

Полный стандарт устанавливает не только указанные выше требования, но также и правила отбора проб, проведения испытаний, упаковки, хранения и т. д. Неполный стандарт содержит часть требований к продукции (только к параметрам качества, только к правилам поставки и пр.).

Стандарты на работы (процессы) устанавливают основные требования к методам выполнения различного рода работ в технологических процессах разработки, изготовления, хранения, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции.

Стандарты на методы контроля устанавливают методы проведения испытаний, измерений, анализа продукции при ее создании, сертификации и использовании.

Стандарт на описательные характеристики - нормативный документ на продукцию, определяющий требования к одной или нескольким описательным характеристикам.

Стандарт с открытыми значениями - документ, содержащий перечень характеристик, в которых должны быть указаны значения или другие данные для конкретизации продукции, процесса) или услуги.

Стандарт на эксплуатационные характеристики устанавливает требования к продукции по одной или нескольким ее характеристикам.

Стандарт на безопасность - нормативный документ, направленный на обеспечение безопасности людей или промышленных товаров, обычно содержащий требования, основанные на оптимальной оценке таких факторов и нацеленные на достижение максимально разумной степени безопасности.

Для удобства учета и пользования стандарты объединены в системы и группы.

Вид стандарта - классификационная группа стандартов, выделенная по объектам и тематикам стандартизации.

Комплекс стандартов - совокупность связанных стандартов, объединенных общим направлением и устанавливающих согласованные требования к объектам стандартизации (ГОСТ Р 1.0-92).

Терминологический стандарт - документ, в котором объектом стандартизации являются термины. Такой стандарт содержит определение (толкование) термина и примеры его применения.

В области международной стандартизации известны следующие нормативные документы.

Методические положения - методика и способ осуществления процесса, той или иной операции и т. п., с помощью чего можно достигнуть соответствия требованиям нормативного документа. Нормативный документ, содержащий подобное положение, можно назвать методическим стандартом.

Описательное положение обычно содержит описание конструкции, деталей конструкции, состава исходных материалов, размеров деталей и частей изделия (конструкции). Кроме того, нормативный документ может содержать и эксплуатационные положения, которые описывают «поведение» объекта стандартизации при его применении (эксплуатации).

Российская система стандартизации опирается на международный опыт и приближена к международным правилам и нормам стандартизации, но имеет и свои особенности.

Категории стандартов, действующих на территории России:

- ГОСТ Р - государственный стандарт РФ;

- ОСТ - отраслевой стандарт;

- ТУ - технические условия;

- СТП - стандарты предприятий и объединений предприятий (союзов, ассоциаций, концернов, акционерных обществ, межотраслевых, региональных и других объединений);

- СТО - стандарты научно-технических и инженерных обществ (союзов, ассоциаций и других общественных объединений);

- ГОСТ - межгосударственный стандарт СНГ;

- ИСО - международный стандарт. Межгосударственные и международные стандарты действуют на территории РФ только после утверждения Госстандартом.

Наряду со стандартами не редко возникает необходимость использования технических документов и правил федеральных органов, ответственных за выполнение защиты прав потребителя, таких как:

- технические условия;

- строительные нормы и правила (СНиП);

- правила федеральных надзорных органов (СанПиН, ВСН);

- региональные нормативные документы и пр.

Все стандарты имеют единую структуру, которая включает в себя следующие разделы:

Область распространения стандарта - объекты стандартизации, объединенные единством требований данного стандарта. Для правильного применения стандарта важны четкость изложения и однозначность понимания области его распространения. Область применения (распространения) присутствует во всех нормативных документах.

Содержательная (основная) часть стандарта содержит требования к объекту стандартизации и зависит от его назначения и вида. Содержательная часть в основном включает в себя классификацию изделий и определения.

Информационные данные - информация о разработчике и используемой литературе. Информационные данные располагаются в конце стандартов.

Структура стандартов может отличаться лишь некоторыми показателями, основная же часть остается неизменной. Стандарты, как правило, содержат технические требования к изделию, правила его приемки и методы испытаний. Стандарт может содержать такие разделы, как требования к конструкции, маркировке, требования к хранению, конструкции и т. п. Часто в стандартах имеются приложения.

Причиной создания стандарта может быть программа или проект государства, потребность расширения международного сотрудничества, необходимость в этом корпорации или фирмы.

Так, принятый европейским сообществом, Общий рынок, предусматривающий, среди прочего, свободное перемещение капитала, товаров, услуг и людей, потребовал создания для этого определенных условий, а следовательно, и соответствующих стандартов.

При свободном перемещении товаров должно обеспечиваться безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды их использование без проведения испытаний каждого изделия в каждой стране. Для этого испытания в стране-производителе должны удовлетворять стандарту, который признается всеми странами, вошедшими в Общий рынок, на основе согласованного свода норм и правил.

Ранее барьеры, установленные техническими нормами, преодолевались в стране-импортере повторением процедур допуска или контроля, которые в стране-изготовителе уже были проведены по действующим там аналогичным правилам.

В основе работы по устранению барьеров в торговле лежит взаимное признание национальных норм путем создания европейских гармонизированных стандартов, устанавливающих правила проведения работ, использование международных стандартов.

Порядок разработки, обновления и отмены государственных стандартов. Разработка государственных стандартов осуществляется, как правило, техническими комитетами (ТК) по стандартизации в соответствии с заданиями планов государственной стандартизации РФ, планов работ ТК и договоров на разработку стандартов. Алгоритм разработки и пересмотра стандартов приведен на рис. 8.1.

Организация разработки стандартов осуществляется на основе заявок ТК по закрепленными за ними объектами стандартизации.

Заявки могут представлять ТК, предприятия, граждане, занимающиеся индивидуально-трудовой деятельностью, органы управления РФ.

Подготовку и рассмотрение заявок, формирование годового плана государственной стандартизации РФ, заключение договоров на разработку стандартов осуществляют в порядке, установленном Госстандартом России.

ТК направляет информацию о начале разработки стандарта для опубликования в специализированном издании Госстандарта России для получения от заинтересованных предприятий заявок на участие в обсуждении проекта стандарта (первой редакции), представление замечаний, поправок и предложений.

Рисунок 8.1. Алгоритм разработки и пересмотра стандарта

ТК проверяет проект стандарта и направляет его с пояснительной запиской членам ТК, заказчику разработки стандарта и в соответствующую научно-исследовательскую организацию Госстандарта России, если она не является членом ТК.

Технический комитет подготавливает проект стандарта в качестве первой редакции и рассылает его в соответствии с имеющимися заявками.

После получения проекта стандарта заинтересованными органами составляется отзыв на проект стандарта и направляется в

ТК в двух экземплярах не позднее чем через два месяца со дня получения проекта стандарта.

ТК готовит окончательную редакцию проекта стандарта и направляет ее с пояснительной запиской членам ТК, органам государственного надзора, в научно-исследовательскую организацию. При наличии разногласий по проекту стандарта организуется рассмотрение и снятие этих разногласий.

ТК на заседании рассматривает проект стандарта и проводит по нему голосование, решение оформляется протоколом. ТК принимает решение о направлении проекта стандарта в Госстандарт России на утверждение, если с ним согласны не менее двух третей предприятий (организаций) - членов ТК.

Перед утверждением стандарта Госстандарт России проводит его проверку на соответствие требованиям законодательства.

При утверждении стандарта устанавливают дату его введения в действие с учетом мероприятий, необходимых для внедрения стандарта. Государственная регистрация стандарта осуществляется в установленном порядке.

Госстандарт публикует информацию об утвержденных стандартах в ежемесячном информационном указателе «Государственные стандарты Российской Федерации».

Приложение 1.

Основные правила интерпретации ОПИ ТН ВЭД

Правило I. Название разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобств пользования ТН ВЭД РФ в работе, для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД РФ осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если только такие тексты не требуют иного, в соответствии со следующими положениями.

Правило 2. а) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар должна рассматриваться, в том числе, и на такой товар в некомплектном или незавершенном виде при условии, что, будучи поставленным в некомплектном, незавершенном виде, этот товар обладает основными характеристиками комплектного или завершенного товара, а также должна рассматриваться как ссылка на комплектный и завершенный товар (или классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный, или завершенный в силу данного правила), представленный в несобранном или разобранном виде.

б) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо материал или вещество должна рассматриваться и как ссылка на смеси или соединения этого материала или вещества с другими материалами или веществами. Любая ссылка на товар из определенного материала или вещества должна рассматриваться и как ссылка на товары, полностью или частично состоящие из этого материала или вещества. Классификация товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в соответствии с положениями Правила 3.

Правило 3. В случае, если в силу Правила 2 по каким-либо другим причинам имеется возможность отношения товаров к двум или более товарным позициям, классификация таких товаров осуществляется следующим образом:

а) предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание товара, нежели позиция с более общим описанием. Однако, когда каждая из двух или более товарных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпонентного изделия, или только к отдельным частям товара, представленного в наборе для розничной продажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к данному товару, даже если одна из них и дает более полное или точное описание товара;

б) смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или изготовленные из различных компонентов, и товары, представленные в наборах для розничной продажи, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3а, должны классифицироваться по тому материалу или составной части, которые определяют основной характер данных товаров, при условии, что этот критерий применим;

в) товары, классификация которых не может быть определена в соответствии с положениями 3а или 3б, должны классифицироваться в товарной позиции последней в порядке возрастания кодов среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при классификации данных товаров.

Правило 4. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями вышеизложенных Правил, классифицируются в товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) с рассматриваемыми товарами.

Правило 5. В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении нижепоименованных товаров должны применяться следующие правила:

а) чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара (упаковка), имеющая особую форму и предназначенная для хранения соответствующих изделий или набора изделий, пригодная для длительного использования и представленная вместе с изделиями, для которых она предназначена, должна классифицироваться совместно с упакованными в нее изделиями. Однако данное правило не применяется к таре (упаковке), которая образуя с упакованными изделиями единое целое, придает последнему существенно иной характер;

б) согласно положениям вышеприведенного Правила 5а, упаковочные материалы и упаковочные контейнеры, поставляемые вместе с товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого вида, который обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное положение не является обязательным, если такие упаковочные материалы и упаковочные контейнеры со всей видимостью пригодны для повторного использования.

Правило 6. Для юридических целей классификации товаров в субпозициях какой-либо товарной позиции осуществляется в соответствии с наименованием субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также положениями вышеупомянутых правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего Правила могут также применяться соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное.

Приложение 2

Основные системы единиц измерения

|

Метрическая система мер |

Система мер Соединенного Королевства (Имперская) |

Система мер США |

Длина |

10 миллиметров = 1 сантиметр |

12 inches = 1 foot |

12 inches = 1 foot |

10 сантиметров = 1 дециметр |

3 feet = 1 yard |

3 feet = 1 yard |

|

10 дециметров = 1 метр |

22 yards = 1 chain |

220 yards = 1 furlong |

|

10 метров = 1 декаметр |

10 chains = 1 furlong |

8 furlongs = 1 mile |

|

10 декаметров = 1 гектометр |

8 furlongs = 1 mile |

5280 feet = 1 mile |

|

10 декаметров = 1 гектометр |

5280 feet = 1 mile |

1760 yards = 1 mile |

|

10 гектометров = 1 километр |

1760 yards = 1 mile |

|

|

1000 метров = 1 километр |

|

|

|

Площадь |

100 мм2=1 см2 |

144 sq. inches = 1 square foot |

144 sq. inches = 1 square foot |

10 000 см2 = 1м2 |

9 sq. feet = 1 square yard |

9 sq. feet = 1 square yard |

|

100 м2 = 1 ар |

4840 sq. yards = 1 acre |

4840 sq. yards = 1 acre |

|

100 ар = 1 гектар |

640 acres = 1 square mile |

640 acres = 1 square mile |

|

100 гектар = 1 км2 |

|

1 sq.mile = 1 section |

|

1 000 000 м2 = 1 км2 |

|

36 sections = 1 township |

|

Объем |

1000 mm3 = 1 cmj |

1728 cu. inches = 1 cubic foot |

1728 cu. inches = 1 cubic foot |

1000 см3 = 1 дм3 |

27 cu. feet = 1 cubic yard |

27 cu. feet = 1 cubic yard |

|

1000 дм3 =1 м3 |

|

|

|

1 миллион см3 = 1 м3 |

|

|

|

Вместимость |

10 мм = 1 см |

20 fluid ounces = 1 pint |

Capacity (Dry) |

10 сантилитров = 1 децилитр |

4 gills = 1 pint |

2 pints = 1 quart |

|

10 децилитров = 1 литр |

2 pints = 1 quart |

8 quarts = 1 peck |

|

1000 литров = 1 м3 |

4 quarts = 1 gallon (8 pints) |

4 pecks = 1 bushel |

|

|

|

Capacity (Liquid) |

|

|

|

16 fluid ounces = 1 pint |

|

|

|

4 gills = 1 pint |

|

|

|

2 pints = 1 quart |

|

|

|

4 quarts = 1 gallon (8 pints) |

|

Масса |

1000 г = 1 кг |

Mass (Avoirdupois) |

Mass |

1000 кг= 1 тонна |

437.5 grains = 1 ounce |

437.5 grains = 1 ounce |

|

|

16 ounces = 1 pound (7000 grains) |

16 ounces = 1 pound (7000 grains) |

|

|

14 pounds = 1 stone |

14 pounds = 1 stone |

|

|

8 stones = 1 hundredweight [cwt] |

100 pounds = 1 hundredweight [cwt] |

|

|

20 cwt = 1 ton (2240 pounds) |

20 cwt = 1 ton (2000 pounds) |

|

|

Troy Weights |

Troy Weights |

|

|

24 grains = 1 pennyweight |

24 grains = 1 pennyweight |

|

|

20 pennyweights = 1 ounce |

20 pennyweights = 1 ounce |

|

|

(480 grains) |

(480 grains) |

|

|

12 ounces = 1 pound (5760 grains) |

12 ounces = 1 pound (5760 grains) |

|

|

Apothecaries Measures |

Apothecaries Measures |

|

|

20 minims = 1 fl.scruple |

60 minims = 1 fl.dram |

|

|

3 fl.scruples = 1 fl.drachm |

8 fl.drams = 1 fl.ounce |

|

|

8 fl.drachms = 1 fl.ounce |

16 fl.ounces = 1 pint |

|

|

20 fl.ounces = 1 pint |

Apothecaries Weights |

|

|

Apothecaries' Weights |

20 grains = 1 scruple |

|

|

20 grains = 1 scruple |

3 scruples = 1 dram |

|

|

3 scruples = 1 drachm |

8 drams = 1 ounce (480 grains) |

|

|

8 drachms = 1 ounce (480 grains) |

12 ounces = 1 pound (5760 grains) |

|

|

12 ounces = 1 pound (5760 grains) |

|

Приложение 3

Коды для единиц измерения в международной торговле

Название единицы |

Алфавитное представление |

Название единицы |

Алфавитное представление |

Квинтиллион штук |

TRL |

Стандарт |

WSD |

Короткий стандарт (7200 единиц) |

SST |

Сто штук |

CEN |

Крепость спирта по массе |

ASM |

Сто ящиков |

НВХ |

Крепость спирта по объему |

ASV |

Стоун СК (6,350293 кг) |

STI |

Лист |

LEF |

Тройская унция |

APZ |

Литр чистого спирта |

LPA |

Тысяча штук |

MIL |

Международная единица |

NIU |

Упаковка |

NMP |

Набор |

SET |

Центал СК(45,359237 кг) |

CNT |

Нетто-регистровая тонна |

NTT |

Центнер США(45,3592 кг) |

CWA |

Обмерная (фрахтовая) тонна |

SHT |

Штука |

РСЕ |

Пара |

NPR |

Штука |

NMB |

Посылка |

NPL |

Часть |

NPT |

Рулон |

NRL |

Элемент |

NCL |

1 Рекомендация № 20 (март 1985 г.) рабочей группы ЕЭК по упрощению процедур международной торговли (приложение 4).

Приложение 4.

Международные организации по сертификации и аккредитации

Организация |

Цель создания |

|

название |

аббревиатура |

|

Европейская организация по испытаниям |

EUROLAB |

Объединение испытательных лабораторий |

Европейская кооперация по аналитической химии |

EUROCHEM |

Объединение химико-аналитических лабораторий |

Европейский комитет по внедрению и сертификации систем обеспечения качества |

EQS |

Объединение органов по сертификации в области систем обеспечения качества |

Европейский комитет по испытаниям и сертификации в области информационных технологий |

ECITS |

Объединение органов по сертификации в области информационных технологий |

Европейский электротехнический комитет по испытаниям и сертификации |

ELSECOM |

Объединение органов по сертификации и испытательных лабораторий |

Европейский комитет по огнезащите и пожарной безопасности |

ESCIF |

Объединение органов по сертификации и испытательных лабораторий |

Европейская организация по испытаниям и сертификации (основана в ноябре 1990 г. штаб-квартира в Брюсселе). |

ЕОТС |

Объединение ECITS, ELSECOM и ESCIF для гармонизации сертификации в Европе |

Международная конференция по аккредитации лабораторий (основана в 1977 г.) |

ILAC |

Обмен опытом между органами по аккредитации и лабораториями |

Международный форум по аккредитации (основан в 1993 г.) |

IAF |

Унификация систем и критериев аккредитации в Европе и мире |

Европейская кооперация по аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации |

ЕА |

Формирование доверия к испытаниям и сертификации в Европе |

Приложение 5

Схемы сертификации продукции

(в ред. Постановления Госстандарта РФ от 12.09.96 N 18)

-

Номер схемы

Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и др. способы доказательства соответствия

Проверка производства (системы качества)

Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства)

1

2

3

4

1

Испытания типа(*)

-

-

1а

Испытания типа

Анализ состояния производства

-

2

Испытания типа

-

Испытания образцов, взятых у продавца

2а

Испытания типа

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства

3

Испытания типа

-

Испытания образцов, взятых у изготовителя

3а

Испытания типа

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства

4

Испытания типа

-

Испытания образцов, взятых у продавца Испытания образцов, взятых у изготовителя

4а

Испытания типа

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства

5

Испытания типа

Сертификация производства или сертификация системы качества

Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя (**)

6

Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами

Сертификация системы качества

Контроль сертифицированной системы качества

7

Испытания партии

-

-

8

Испытания каждого образца

-

-

9

Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами

-

-

9а

Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами

Анализ состояния производства

-

10

Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами

-

Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца

10а

Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства

(*) Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

(**) Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производством).

Примечания. 1. Схемы 1 - 8 приняты в зарубежной и международной практике и классифицированы ИСО. Схемы 1а, 2а, 3а и 4а - дополнительные и являются модификацией соответственно схем 1,

2, 3 и 4.

2. Схемы 9 - 10а основаны на использовании декларации о соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

3. Инспекционный контроль, указанный в таблице, проводят после выдачи сертификата.

1 Объект (от лат. objectum - предмет) – предмет, явление, на которое направлена какая-либо деятельность.

1 Субъект - человек, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности, а также носитель прав и обязанностей.