- •Ответы на вопросы гэк по уп и оп

- •Система организационного поведения

- •Организация как система

- •1. Понятие и типы организаций

- •2. Организация управления

- •3. Типы организаций

- •4. Современный подход к управлению организацией

- •Основные теории личности

- •1. Основы представления о личности

- •2. Основные теории поведения личности

- •3. Классификация личности

- •Индивидуальное поведение в организации

- •2.2. Мотивация персонала

- •1. Мотивация: основные понятия

- •2. Теории мотивации

- •Система управления персоналом организации (суп). Организационное проектирование суп

- •Процесс мотивации и его структурные элементы

- •Управление персоналом в период кризиса

- •Этические дилеммы и противоречия в социальной работе и механизмы их разрешения.

2. Теории мотивации

Теории мотивации можно разделить на две категории: содержательные и процессные.

Содержательные теории мотивации основываются на идентификации тех внутренних побуждений (называемых потребностями), которые заставляют людей действовать определенным образом.

Процессные теории мотивации основываются в первую очередь на том, как ведут себя люди, с учетом их восприятия и жизненного опыта.

Важно понять, что хотя эти теории и различны, они не являются взаимоисключающими. Необходимо также отметить, что эти теории эффективно используются в практике менеджмента для решения ежедневно возникающих задач побуждения людей к эффективному труду.

Содержательные теории мотивации

Содержательные теории мотивации объясняют поведение с точки зрения потребностей, рассматривают факторы, толкающие людей на какие-то шаги. Они изучают причины мотивированного поведения, т.е. то, что его вызывает. Например, кто-то предпринимает определенные действия из-за более высокого оклада, кто-то — из-за потребности власти.

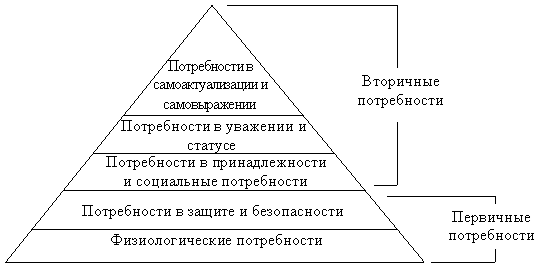

Теория мотивации по А. Маслоу

Сущность ее сводится к изучению потребностей человека, которые можно условно разделить на пять групп:

1) физиологические потребности, необходимые для выживания человека (в еде, воде, отдыхе и т.д.);

2) потребности в безопасности и уверенности в будущем — защита от физических и других опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворяться и в будущем;

3) социальные потребности — необходимость в социальном окружении, в общении с людьми, ощущении чувства «локтя» и поддержки;

4) потребности в уважении, признании окружающих и стремлении к личным достижениям;

5) потребность самовыражения, т.е. потребность в собственном росте и реализации своих потенциальных возможностей.

Первые две группы потребностей первичны, а следующие три — вторичны. Согласно теории Маслоу все эти потребности можно расположить в строгой иерархической последовательности в виде пирамиды, основание которой составляют первичные, а вершиной являются вторичные потребности (рис. 5).

Смысл такого иерархического построения заключается в том, что в поведении человека наиболее определяющим является удовлетворение потребностей сначала низких уровней, а по мере удовлетворения этих потребностей становятся стимулирующим фактором и потребности более высоких уровней.

Самая высокая потребность — потребность самовыражения и роста человека как личности — никогда не может быть удовлетворена полностью, поэтому процесс мотивации человека через потребности бесконечен.

Рисунок 5. Пирамида А. Маслоу

Теория «достижения — власть» Д. Мак-Клелланда

Другой моделью мотивации, делавшей основной упор на потребности высших уровней, была теорияДэвида Мак-Клелланда, основанная на том, что людям присущи потребности власти, успеха и причастности. Автор считал, что для современного человека особенно важны именно эти потребности высшего порядка, приобретаемые под влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения, поскольку потребности низших уровней, как правило, уже удовлетворены.

При этом успех расценивается не как похвала или признание со стороны коллег, а как личные достижения в результате активной деятельности, как готовность участвовать в принятии сложных решений и нести за них персональную ответственность. Такие люди стремятся работать все лучше и лучше, предпочитают достаточно сложные, но реально выполнимые задачи (особенно задачи, успешное выполнение которых гарантировано примерно на 55%), очень хорошо проявляют себя в конкурентной среде. Наличие ярко выраженной мотивации в достижениях — неотъемлемое качество успешного руководителя.

Стремление к власти должно свидетельствовать не только о честолюбии, но и об умении человека успешно работать на разных уровнях управления в организациях.

Стремление руководителя к признанию у коллег и подчиненных является свидетельством его способности быть неформальным лидером, иметь собственное мнение и уметь убеждать окружающих и его правильности. Стремясь к пониманию и поддержке своих решений со стороны подчиненных, руководитель все же должен избегать крайностей в проявлении таких стремлений, поскольку нередко руководители вынуждены принимать непопулярные решения (например, сокращение персонала).

Двухфакторная модель Ф. Герцберга

Во второй половине 50-х годов XX столетия Фредерик Герцберг с сотрудниками разработал еще одну модель мотивации, основанную на потребностях. Раньше предполагалось, что если работник не удовлетворен одним фактором (скажем, оплата труда), его изменение приведет к увеличению мотивации. Но, согласно выводам Ф. Герцберга, существует две группы факторов, по-разному влияющих на сотрудников: гигиенические (поддерживающие) и мотивирующие (см. рис. 5.5).

Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа, амотивирующие — с самим характером и сущностью работы. При отсутствии или недостаточной степени наличия гигиенических факторов у человека возникает неудовлетворенность работой. Однако если они достаточны, то сами по себе не вызывают удовлетворения работой и не могут мотивировать человека на что-либо. В отличие от этого, отсутствие или неадекватность мотивирующих факторов не приводит к неудовлетворенности работой. Но их наличие в полной мере вызывает удовлетворение и мотивирует работников на повышение эффективности деятельности. Перечень факторов, которые можно отнести к гигиеническим или мотивирующим, приведен в табл. 1.

Таблица 1.

Гигиенические и мотивирующие факторы

Гигиенические факторы |

Мотивирующие факторы |

Технический контроль |

Ответственность |

Отношения в коллективе |

Достижения |

Зарплата |

Работа сама по себе |

Социальный статус |

Продвижение по служебной лестнице |

Политика фирмы |

Признание |

Гарантии сохранения рабочего места |

Возможность развития |

Отношения с руководителем |

|

Многие организации попытались реализовать эти теоретические выводы посредством программ обогащения труда. В ходе выполнения программы обогащения труда работа перестраивается и расширяется так, чтобы приносить больше удовлетворения и вознаграждений ее непосредственному исполнителю. Обогащение труда направлено на структурирование трудовой деятельности таким образом, чтобы дать почувствовать исполнителю сложность и значимость порученного ему дела, независимость в выборе решений, отсутствие монотонности и рутинных операций, ответственность за данное задание, ощущение того, что человек выполняет отдельную и полностью самостоятельную работу.

Модель Герцберга, как и модель Маслоу, носит ограниченный характер, поскольку базируется в основном на исследованиях труда менеджеров и специалистов — «белых воротничков». Точное следование данной модели приводит к недооценке значения мотивирующей роли материального стимулирования, статуса и отношений сотрудников с коллегами. Тем не менее, Герцберг внес существенный вклад в изучение, трудовой мотивации, он расширил концепцию иерархии потребностей Маслоу и сделал ее более применимой на практике. В целом Герцберг много сделал для лучшего понимания содержательных факторов работы и удовлетворенности, но, как и его предшественники, не достиг цели в разработке всеобъемлющей теории трудовой мотивации. Его модель охватывает лишь часть содержательной мотивации к труду, но она не дает адекватного описания этого сложного процесса.

Теория ERG К. Альдерфера

В попытке преодолеть недостатки рассмотренных выше моделей Клейтон Альдерфер предложил модифицированную трехуровневую иерархию потребностей. Ученый высказал предположение, что изначально работники заинтересованы в удовлетворении потребностей существования (Е, existence needs), объединяющих физиологические факторы и факторы безопасности (оплата труда, физические условия труда, гарантии сохранения рабочего места, дополнительные блага). Следующая категория потребностей — потребности во взаимоотношениях (R, relatedness needs), т.е. потребности быть понятым и воспринятым руководителями, подчиненными и коллегами, а также другими людьми. И, наконец, третью группу потребностей составляют потребности роста (G, grouth needs), включающие в себя стремление к самоуважению и самоактуализации.

Теория ERG утверждает:

- чем меньше удовлетворена потребность во взаимоотношениях, тем выше потребность к существованию;

- чем меньше удовлетворена потребность в росте, тем выше потребность во взаимоотношениях.

Иными словами, если у человека нет возможности удовлетворить потребности высшего порядка, то он возвращается к предшествующим уровням.

В отличие от других авторов Альдерфер не утверждал, что потребности более высокого уровня становятся мотивирующим фактором только после удовлетворения потребностей более низкого уровня или что лишение чего-либо является единственным способом активизации потребности. Например, согласно теории ERG происхождение человека и культурная среда могут обусловить то, что потребности в связях будут предшествовать неудовлетворенным потребностям существования, и чем больше удовлетворяются потребности в росте, тем сильнее они становятся.

Процессные теории мотивации

Содержательные теории мотивации базируются на потребностях и связанных с ними факторах, определяющих поведение людей. Процессные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения различных целей и как выбираетконкретный вид поведения. Процессные теории не оспаривают существование потребностей, но считают, что поведение людей определяется не только ими, а является также функцией восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных последствий выбранного типа поведения.

Теория подкрепления

В основе теории подкрепления лежат многочисленные исследования, среди которых важное место занимают работы Б.Скиннера и А.Бандуры.

Теория подкрепления базируется на принципе модификации организационного поведения, обозначающем систематическое поощрение (подкрепление) желательного организационного поведения и неподкрепление или наказание нежелательного организационного поведения

Б. Скиннер считал, что поведением можно управлять, изменяя его последствия (с помощью поощрения или наказания), используя понятия оперантного обуславливания.

Поощрение (подкрепление) — очень важный принцип научения. В некотором смысле мотивация является внутренней причиной поведения, а подкрепление — внешней причиной. Таким образом, позитивное подкрепление увеличивает силу отклика, т.е. ответную реакцию на стимул, либо вызывает повторение поведения, предшествовавшего подкреплению. Без подкрепления нет никакой измеримой модификации поведения.

Существует позитивное подкрепление и негативное подкрепление (например, нежелание числиться среди отстающих, получать выговоры от деканата может заставить студента приложить больше усилий к подготовке к занятиям и экзаменам).

А. Бандура считал, что поведение может быть описано в терминах непрерывного взаимодействия между познающей, поведенческой и окружающей детерминантами. В отличие от Б. Скиннера А. Бандура полагал, что познавательную деятельность не следует игнорировать при объяснении и модификации поведения.

Опираясь на теорию социального научения, А. Бандура рассматривает моделирование поведения, воображение и самоконтроль. Родители, друзья, выдающиеся люди, популярные актеры становятся объектом для подражания, поскольку человек может идентифицировать себя с ними. Воображение также является одним из факторов, влияющих на поведение индивидуума. Например, можно воспользоваться мысленными ассоциациями, чтобы вспомнить какое-либо событие. Человек также пытается повысить самоконтроль, отказываясь от курения, заставляя себя рано вставать, чтобы не опоздать на работу, и т.д.

Теория ожиданий

Теория ожиданий уходит своими корнями в концепции К.Левина и Э.Толмена, касающиеся процесса познания, а также в концепции выбора поведения и полезности классической экономической теории. Однако первым теорию ожидания применительно к трудовой мотивации сформулировал Виктор Врум. В отличие от большинства критиков содержательных теорий, он предложил свою теорию ожидания как альтернативу, считая, что содержательные модели не дают адекватного объяснения сложным процессам мотивации.

Согласно данной теории мотивация сотрудников определяется поведением:

- руководителя, который при определенных условиях стимулирует работу сотрудника;

- сотрудника, который уверен, что при определенных условиях ему будет выдано вознаграждение;

- сотрудника и руководителя, допускающих, что при определенном улучшении качества работы им будет выдано определенное вознаграждение;

- сотрудника, который сопоставляет размер вознаграждения с суммой, необходимой ему для удовлетворения определенной потребности.

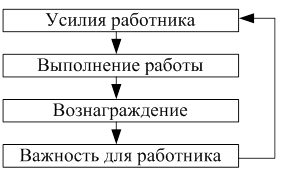

Следовательно, в теории ожидания подчеркиваются необходимость повышения качества труда и уверенность в том, что это будет отмечено руководителем, а это позволит работнику удовлетворить свою потребность (рис. 6).

Рисунок 6. Теория ожиданий

Исходя из теории ожиданий, можно сделать вывод, что работник должен иметь реальные потребности, которые могут быть в значительной степени удовлетворены организацией. Руководитель же должен замечать успехи своих подчиненных и поощрять их с учетом конкретных ожиданий данного работника.

Теория справедливости

Стейси Адамс, психолог-исследователь компании «Дженерал Электрик», разработал и использовал в практической деятельности мотивационную теорию справедливости. Корни этой теории можно найти в теории когнитивного диссонанса и теории обмена. Согласно теории справедливости люди стремятся поддерживать «хорошие отношения с другими и исправлять их, делая равными». Они заинтересованы, чтобы их усилия и работа оплачивались так же, как и усилия других сотрудников. Данная теория рассматривает мотивацию с точки зрения сравнения между людьми.

Данная теория использует четыре важных параметра:

- личность — человек, воспринимающий справедливость и несправедливость;

- вклад — разнообразные элементы, которые человек привносит в выполнение работы (его умения, опыт, навыки, возраст, национальность и т.д.);

- результат — то, что человек ожидает получить от своего труда;

- эталон для сравнения — любой человек или группа людей, с которыми сотрудник сравнивает свой вклад и свои результаты.

Теория справедливости утверждает, что люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу.

Если сравнение указывает на несправедливость, т.е. человек считает, что его коллега получил за такую же работу большее вознаграждение, — у него возникает психологическое напряжение. В этом случае необходимо исправить положение и мотивировать этого сотрудника.

Основной вывод теории справедливости для практики управления состоит в том, что до тех пор, пока люди не начнут считать, что они получают справедливое вознаграждение, они будут стремиться уменьшать интенсивность труда. Отметим, однако, что восприятие и оценка справедливости носят относительный, а не абсолютный характер.

Основная проблема теории Адамса состоит в идентификации менеджерами оценки работниками их трудового вклада и результатов, определении референтных групп и характеристике восприятия сотрудником затраченных усилий и полученного вознаграждения.

Помимо рассмотренных теорий мотивации, исследования организационного поведения привели к возникновению и иных теорий и моделей, таких как модель саморегулирования, теория постановки целей, теория атрибуции, теория контроля, теория представительства и др.

Система управления персоналом http://rubazis.ru/ |

Ведение бизнеса всегда связано с людьми, как состоящих в трудовых отношениях, так и не являющимися работниками предприятия. Так вот система управления персоналом как раз и затрагивает отношения с людьми, состоящими в трудовых отношениях с предприятием. Что такое трудовые отношения? Это своего рода соглашения, обусловленные выполнением как с одной стороны (стороны работодателя), так и с другой стороны (стороны работника) каких-то определенных обязательств. И для того, чтобы эти обязательства выполнялись, необходима определенная система, которая бы регулировала эти взаимоотношения. Так вот такая система называется система управления персоналом. Это целый ряд сводов и правил, которые включают в себя подбор и наем персонала, обучение персонала, стимулирование персонала и мн.др. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЦЕЛИ

Управление – это процесс переработки информации с целью подготовки, принятия и реализации решений, обеспечивающих повышение эффективности работы организации, улучшение качества продукции. Сущностью понятия управление является целенаправленная обработка информации. Управление в свою очередь реализуется через такие функции как: планирование, организация, координация, мотивация и контроль. Механизм управления - система органов управления, средств и методов, направленных на удовлетворение потребности предприятия в рабочей силе требуемого качества, количества и к определенному времени. Управление персоналом – деятельность руководящего состава организации, а также руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, которая включает решение концептуальных, стратегических, тактических и оперативных задач, связанных с установлением кадровой политики и целей, с достижением этих целей. Управление персоналом одновременно выступает как система организаций, какпроцесс и как структура. Как система оно представляет собой систему взаимосвязанных организационно-экономических и социальных мер по созданию условий для нормального функционирования, развития и эффективного использования кадрового потенциала организации. Важнейшей тенденцией развития менеджмента в последние десятилетия становится системный подход, который рассматривается как современный способ управленческого мышления, позволяющий представить целостно и комплексно управление организацией и ее подсистемами в сложной рыночной среде. Применение системного подхода дает возможность раскрыть внутреннее строение системы управления человеческими ресурсами как целостной системы, состоящей из трех взаимозависимых подсистем управления формированием, использованием и развитием человеческих ресурсов в организации. Основная цель системы управления человеческими ресурсами – обеспечение качественного и рационального формирования, освоения и развития человеческих ресурсов для достижения экономической эффективности и конкурентоспособности организации. Другими словами можно сказать, что это обеспеченность кадрами, организация их эффективного использования, профессионального и социального развития. Соответственно не обойтись без основных составляющих системы управления персонала: субъекта управления персоналом и объектом управления персоналом. Субъект управления персоналом - группа специалистов, выполняющих функции в качестве работников кадровой службы, а также руководители всех уровней, выполняющие функцию управления по отношению к свои подчиненным. Объект управления персоналом – отдельный работник, а также некая их совокупность, выступающая как трудовой коллектив. Объектом управления в данном случае является организованная деятельность людей. Это совместная деятельность людей, объединенных общими интересами или целями, симпатиями или ценностями, деятельность людей, объединенных в одну организацию, подчиняющихся правилами нормам этой организации, выполняющих заданную им совместную работу в соответствии с экономическими, технологическими, организационными и корпоративными требованиями. Управление человеческими ресурсами в современных организациях осуществляется в процессе выполнения функций управления, которые взаимосвязаны между собой и образуют структуру кадровой службы как самостоятельного функционального подразделения предприятия. Термин «организация» имеет два значения: как процесс (деятельность) и как результат (система). Организация (формальная организация) - это социальная общность, состоящая из группы людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели или системы целей, в том числе связанных с производством того или иного продукта, с предоставлением той или иной услуги. Организация – управленческая деятельность, связанная с реализацией ПЛАНА через систему структурных единиц, имеющих общую цель и согласованные линии связи. Планирование – деятельность, связанная с разработкой плана. План в свою очередь – совокупность широких краткосрочных намерений, задуманных с целью восстановить или расширить область деятельности или воспрепятствовать тому, что мешает расширению. Контроль – деятельность, связанная с проверкой соответствия результатов деятельности сотрудников, намеченным целям. Мотивация – вид управленческой деятельности, целью которой является разработка и реализация приемов, способствующих повышению уровня заинтересованности работников в осуществлении планов предприятия. Координация – вид управленческой деятельности, обеспечивающей согласованность всех звеньев организации путем установления рациональных связей (коммуникаций) между ними (документальные материалы, обсуждение, интервьюирование, технические средства). Основные направления деятельности, связанные с управлением персоналом: - формирование системы управления персоналом; - планирование кадровой работы; - проведение маркетинга персонала; - определение потребности организации в персонале; - определение кадрового потенциала организации; - обеспечение системы управления персоналом: информационное, техническое, правовое нормативно-методическое и делопроизводственное; - оценка деятельности подразделений организации; - оценка экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом. Укрупнено динамическую структуру любой деятельности можно представить в виде следующей цепочки элементов, при отсутствие какого – либо из этих элементов них деятельности, как таковой, нет: «МОТИВ - ЦЕЛЬ - СПОСОБ - РЕЗУЛЬТАТ». В связи с этим кадровые службы начинают расширять круг своих функций и от чисто кадровых вопросов переходят к разработке систем стимулирования профессиональной деятельности, управлению профессиональным продвижением, предотвращению конфликтов, изучению рынка трудовых ресурсов и т.п. Безусловно, структура службы управления персоналом во многом определяется характером и размерами организаций, особенностями выпускаемой продукции. В мелких и средних организациях многие функции по управлению персоналом выполняют преимущественно линейные руководители. В крупных - формируются самостоятельные структурные подразделения по реализации этих функций. Имеют место структуры управления персоналом, объединяющие под единым руководством заместителя директора по управлению персоналом все подразделения, работающие с кадрами. ЭЛЕМЕНТЫ И МЕТОДЫ Методами управления персоналом называют способы воздействия на коллективы и отдельных работников с целью осуществления координации их деятельности в процессе производства. Все методы можно разделить на три группы: административные, экономические и социально-психологические. Все виды методов органично связаны между собой. Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в определенной организации и т.п. Эти методы отличает прямой характер воздействия: любой регламентирующий и административный акт подлежит обязательному исполнению. Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, действующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов управления. Административные методы базируются на власти, дисциплине и взысканиях и известны в истории как "метод кнута". Экономические и социально-психологические методы носят косвенный характер управленческого воздействия. Нельзя рассчитывать на автоматическое действие этих методов, достаточно трудно определить силу их воздействия и конечный эффект. С помощью экономических методов осуществляется материальное стимулирование коллективов и отдельных работников. Эти методы основаны на использовании экономического механизма и на правильном использовании экономических законов производства и по способам воздействия известны как "метод пряника". Социально-психологические методы управления в свою очередь основаны на использовании социального механизма (система взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и т.п.) и индивидуального подхода (потребности личности). Социологические методы базируются на способах мотивации общественного воздействия на людей через "мнение коллектива". Психологические методы основываются на знании психологии человека, его душевного внутреннего мира и известны как "метод убеждения". Все элементы системы управления персоналом условно можно разделить на три блока: 1)технология формирования персонала, к которым относятся кадровое планирование, определение потребности в найме, набор, отбор, найм, высвобождение, иногда сюда включают адаптацию работников; 2)технологии развития персонала, объединяющие обучение, карьеру и формирование кадрового резерва; 3)технологии рационального использования персонала, включающие оценку, мотивацию, нормирование труда. Трудовой коллектив - определяется как некая система кадров, состоящая из элементов, находящихся во взаимосвязи. Она имеет свою внутреннюю структуру, поскольку работники различаются по выполняемым функциям, категориям, профессиям и по другим характеристикам: демографическим (пол, возраст), экономическим (стаж, подготовка, мотивация), социально-психологическим (дисциплина, способность к взаимодействию, инновационность) и др. Для системы характерно множество связей между элементами как по горизонтали (между работниками, отделами и подразделениями одного уровня), так по вертикали (между структурными подразделениями, органами управления, руководителями и подчиненными и т. п.).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Без теоретических знаний невозможно решить какую-либо задачу, так вот и в основе системы лежат основные постулаты развитой теории систем: 1. Все – система. 2. Все – часть еще большей системы. 3. Вселенная бесконечно систематизирована как снизу вверх (все более крупные системы), так и сверху вниз (меньшие системы). 4. Все системы бесконечно сложны (иллюзия простоты возникает из-за сосредоточения внимания на одной или нескольких переменных.) В зависимости от размеров организаций состав подразделений меняется: в мелких организациях одно подразделение может выполнять функции нескольких подсистем, а в крупных — функции каждой подсистемы, как правило, выполняет отдельное подразделение. Эффективность функционирования системы управления человеческими ресурсами в первую очередь определяется ее вкладом в достижение организационных целей компании. Однако реальная эффективность данной системы может быть определена только из сопоставления степени реализации бизнес – целей с затраченными на это средствами. Интегральный показатель (эффективность организации в целом) трансформируется во множество других на более низких уровнях, показывающих, в том числе и эффективность управления человеческими ресурсами. В связи с этим в методике оценки эффективности системы управления человеческими ресурсами можно выделить два вида эффективности, обусловленные природой социально-экономических целей данной системы: экономическая эффективность и социальная эффективность. Приведем наиболее распространенные показатели оценки экономической эффективности системы управления человеческими ресурсами в современных организациях. При оценке экономической эффективности системы управления человеческими ресурсами используем две группы показателей. 1. Показатели, отражающие реальные затраты на персонал: • общие издержки организации на персонал за период; • доля издержек на персонал в объеме реализации; • доля расходов на персонал в структуре общих расходов компании; • процент, который составляет фонд оплаты труда от общего объема реализации; • процент, который составляют затраты на оплату труда в структуре затрат предприятия; • процент затрат на обучение от фонда оплаты труда; • процент затрат на финансирование социальных программ от фонда оплаты труда; • средняя зарплата в компании по основным категориям работников; • процент расходов на корпоративные мероприятия от фонда оплаты труда; • издержки организации на одного сотрудника. 2. Показатели, оценивающие отдачу от деятельности сотрудников организации: • объем реализации на одного сотрудника; • объем прибыли до уплаты налогов на одного сотрудника; • производительность труда (как в денежных, так и в натуральных показателях) – объем продаж или чистой продукции, приходящийся на одного работника (динамика); • соотношение роста производительности труда и роста оплаты труда в организации. Для оценки социальной эффективности системы управления человеческими ресурсами можно также использовать две группы показателей. 1. Показатели, характеризующие качество персонала: • структура персонала по категориям (производственный, непроизводственный, административный персонал); • доля административного персонала к общей численности работников; • число производственных работников на одного непроизводственного или административного сотрудника; • возрастная структура персонала; • образовательная структура персонала; • половая структура персонала; • структура персонала по стажу (продолжительность работы в компании); • коэффициент текучести персонала по категориям и по стажу работы в компании; • индекс стабильности персонала как отношение увольнений сотрудников со сроком работы в организации более одного года к количеству сотрудников, принятых на работу за предшествующий год (в %); • коэффициент внутренней мобильности – отношение числа сотрудников, сменивших должности в течение периода, к среднему числу сотрудников организации за период; • показатель абсентеизма рассчитывается как отношение рабочего времени, пропущенного сотрудниками в течение периода, к общему балансу рабочего времени организации за этот период (год). 2. Показатели, характеризующие эффективность деятельности кадровой службы как одного из подразделений организации: • расходы кадровой службы в процентах от общих расходов компании; • динамика годового бюджета кадровой службы; • соотношение численности персонала кадровой службы к общему числу сотрудников компании; • расходы кадровой службы на одного сотрудника компании; • время заполнения вакансии работника в организации; • объем расходов по найму всего, в т. ч. на одного принятого сотрудника; • процент вновь принятых сотрудников от общего числа работающих; • уровень качества трудовой жизни – результат опроса работников по оценке удовлетворенности их потребностей, условиями труда, морального климата в коллективе, оплаты труда и т.д.; • число уволенных из компании по инициативе работников; • эффективность взаимодействия кадровой службы с другими подразделениями, сотрудниками (на основе опроса смежных подразделений и сотрудников организации); • оценка программ обучения; • расходы при проведении специальных программ и проектов в области кадрового менеджмента; • своевременность и полнота решения поставленных целей в корпоративных программах и планах.

ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Анализ ситуации с кадрами – это сбор и обработка информации о сотрудниках, которая помогает отладить работу конкретных подразделений или функциональных служб. Имея перед глазами результаты анализа, руководитель легко поймет, к примеру, что в отделе продаж на Восточном побережье недопустимо высокая текучесть кадров и с этим нужно что-то срочно делать, а на Западном побережье в этом смысле все благополучно. Сотрудники, занимающиеся кадровой аналитикой, объединяют данные об индивидуальных достижениях каждого по основным оцениваемым направлениям с показателями стоимости привлечения данного сотрудника и отношения специалистов к своему делу, готовности долго работать в компании. Разберем следующую ситуацию: «Бухгалтерия является сложным механизмом, все работники которой должны четко и отлажено работать. В ней особенно тесно переплетается работа всех сотрудников: сведения, вовремя поданные одним бухгалтером обеспечивают своевременность и правильность выполнения своих функций вторым. На начальной стадии деятельности данной бухгалтерии, именно тогда, когда не было четкой устоявшейся системы организации труда, происходили нарушения сроков и порядков очередности проведения бухгалтерских операций, что вызывало справедливые нарекания главного бухгалтера. Такие ситуации периодически имели место, а в некоторых случаях при проведении проверок эти недочеты (не вовремя производились отчисления в федеральный бюджет, пенсионный фонд и т. п.) обнаруживались государственными органами, и организации начислялись пени, штрафы. В такой ситуации каждый из бухгалтеров видел причину этих нарушений в недостаточно четкой работе другого. Выявить действительно виновного работника в каждом конкретном случае не всегда удавалось, и это, безусловно, не способствовало нормальному климату в отделе, соответственно и его работе в целом. В итоге, для нормализации работы бухгалтеров главный бухгалтер принял следующие меры: Был проведен тщательный анализ всех случаев допущения бухгалтерами ошибок.- На основании проведенного анализа детально распределены и расписаны должностные обязанности каждого бухгалтера. Разработан график документооборота в целом по бухгалтерии, строго регламентирующий время передачи информации внутри неё и четко указывающий ответственных за выполнение каждого пункта.- Введен жесткий ежедневный контроль за всеми выполняемыми операциями. В результате предпринятых мер удалось стабилизировать работу бухгалтерии, полностью исключить нарушения сроков выполнения бухгалтерских операций, так же улучшился климат в данном отделе, а значит и его производительность. В общем, такого рода конфликты являются указателем неблагополучной работы коллектива, то есть организации его работы, и разрешение таких конфликтов возможно только при изменении объективной ситуации и условий труда, в которых оказались люди.» _______________________ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 1.Бычкова А.В. Управление персоналом: Учеб. пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 200 с.: ил., табл., библиогр. 25 назв. 2.Карякин А.М. Управление персоналом: Электронное учеб. пособие. 3-я редакция/Иван. гос. энер. ун-т. – Иваново, 2005. 3.Макарова И.К. Управление персоналом: Наглядные учебно-методические материалы. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2006. – 98 с. |