МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «мифи»

Новоуральский технологический институт (колледж НТИ НИЯУ МИФИ)

Цикловая методическая комиссия общетехнических дисциплин, спецтехнологии и экологии

Отчет по производственной практике

На тему: “ Эксплуатация геттерно – ионного вакуумного насоса ”.

Подготовил студент группы КРИ-40Д

Чамбуткин А.В.

Проверил преподаватель

Стародубцева А.Н.

Новоуральск, 2013

Содержание:

1. Введение

2. Описание оборудования

3.

Принцип действия

3.

Принцип действия

4. Расчет по выбору оборудования

5. Технико-экономический расчет

6. Охрана окружающей среды

7. Правила техники безопасности

8. Заключение

9. Список литературы

В Лист ведение

Началом научного этапа в развитии вакуумной техники можно считать 1643 г., когда Торричелли впервые измерил атмосферное давление. Около 1650 года Отто фон Герике (Otto von Guericke) изобретает механический поршневой насос с водяным уплотнителем. Изучалось поведение различных систем и живых организмов в вакууме. Наконец, во второй половине XIX в. человечество шагнуло в технологический этап создания вакуумных приборов и техники. Это было связано с изобретением ртутно-поршневого насоса в 1862 году и потребностью в вакуумировании со стороны нарождающейся электроламповой промышленности. Начинают изобретаться такие вакуумные насосы: вращательный, криосорбционный. В СССР становление вакуумной техники началось с организации вакуумной лаборатории на ленинградском заводе «Светлана». Началось бурное развитие электроники и новых методов физики.

Для получения той или иной степени вакуума требуются соответствующие насосы или их комбинация. Выбор насоса определяется родом и количеством пропускаемых насосом газов и диапазоном рабочих давлений насоса и его параметрами. Не существует такого насоса, с помощью которого можно было бы обеспечить получение вакуума во всем диапазоне давлений с приемлемой эффективностью. Вакуумный насос является основным средством откачки в вакуумной технике. Данная установка разработана для исследования геттерно – ионного вакуумного насоса. контролируемыми параметрами являются: сорбционная емкость и быстрота действия насоса. Давление запуска – наибольшее давление во входном сечении вакуумного насоса, при котором насос может начать работу. быстрота действия – это быстрота откачки, создаваемая насосом во входном сечении, т.е. объём газа проходящий через впускное сечение насоса в единицу времени при определённом давлении. Быстрота действия высоковакуумного насоса может быть определена двумя методами: постоянного давления и постоянного объёма. Метод постоянного давления заключается в измерении потока газа, откачиваемого насосом. Быстрота действия насоса рассчитывается по формуле:

,

м3/с

,

м3/с

где: q – поток откачиваемого газа, м3па/с.

Р– давление на входе в насос, Па.

Метод постоянного объёма позволяет определить быстроту действия насоса по скорости понижения давления газа в камере известной вместимости:

м3/с

м3/с

где: V – вместимость камеры, м3;

–

время

между показаниями давления P1

и P2,

с;

–

время

между показаниями давления P1

и P2,

с;

Р1 и Р2 – давление газа в камере, Па.

О

писание

оборудования

писание

оборудования

Геттерно – ионный вакуумный насос ЦВН-1-2, Цеолитовый вакуумный насос. Масса цеолита в насосе – 1кг. В комплект входит два насоса, которые работают поочередно для создания форвакуума. Геттерно-ионные насосы позволяют создавать разрежение порядка 5 • 10-9 мм рт. ст. и ниже. Дальнейшее развитие геттерно-ионные насосы с термическим испарением титана получили в конструкции, называемой «орбитрон». В насосе типа «орбитрон» удачно сочетаются относительная простота конструкции с высокой стабильностью работы. Внутри корпуса размещен центральный электрод (анод) с титановым цилиндром. Верхняя часть электрода защищена трубкой. На пластине укреплен керамический стержень, на котором крепится катод, изготовленный из вольфрамовой проволоки диаметром 0,15 мм. Токовводом и экраном катода служит проволочка из тантала диаметром 0,38 мм. Корпус насоса заземлен, а на центральный электрод подается положительный потенциал до 5 кВ. Пластина и экранная трубка находятся под потенциалом катода. Расположение и конфигурация катода и танталового токоввода выбраны так, что осевая и радиальная симметрия электрического поля нарушена. Кроме того, к катоду приложено положительное напряжение смещения (от 50 до 250 В) относительно корпуса насоса. В результате электроны, эмитируемые катодом, движутся со скоростью, имеющей осевую, радиальную и тангенциальную составляющие. Ввиду того что электрическое поле несимметрично и векторы скоростей электронов составляют некоторый угол по отношению к силовым линиям электрического поля, направление движения электронов будет непрерывно меняться и их попадание на центральный электрод, имеющий малое поперечное сечение, затруднено.

Титан образует практически нелетучие при комнатной температуре устойчивые твердые соединения или твердые растворы почти со всеми газами, имеющимися в вакуумных системах, кроме инертных газов и углеводородов. При испарении газопоглотителя в замкнутом объеме на стенках образуется свежий активный слой, на поверхности которого происходит контактное поглощение газа в результате физической адсорбции, хемосорбции, а также химических реакций и растворения газа в твердой фазе. При возбуждении и ионизации откачиваемых газов за счет электрического разряда или электронных потоков поглощение газов активными пленками идет более эффективно. С другой стороны, процесс ионизации дает возможность связать и инертные газы. В современных геттерно-ионных насосах обычно совмещены геттерные и ионные методы откачки.

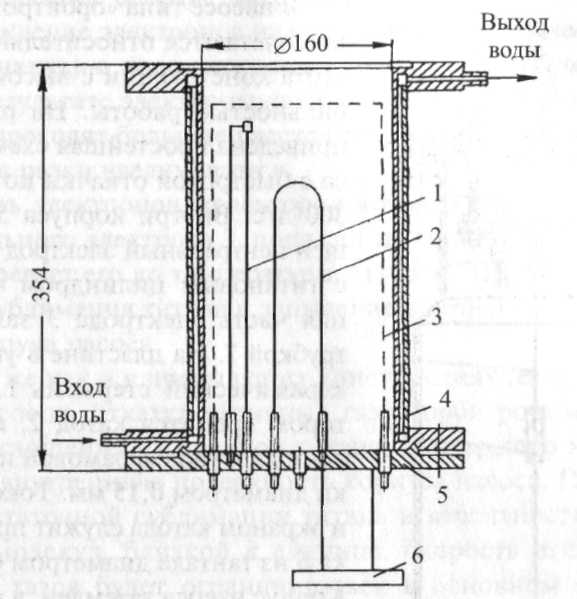

рисунок 1 – Схема устройства геттерно – ионного насоса;

1 — прямонакальный вольфрамовый катод;

2 — два титановых испарителя;

3 — анод;

4 — водоохлаждаемый корпус;

5 — фланец насоса;

6 — патрубок подсоединения насоса предварительной откачки