- •Развитие высших психических функций у человека

- •Сенсорные оценки - ощущения и восприятия

- •1. Неассоциативное обучение (привыкание)

- •Ассоциативное обучение

- •2.1 Основные характеристики условно-рефлекторной деятельности

- •2.2 Инструментальные условные рефлексы (или обучение методом проб и ошибок)

- •Когнитивные (познавательные) процессы

- •3.1 Латентное обучение

- •3.2 Пространственное обучение. Современная теория «когнитивных карт»

- •Исследование обучения и памяти животных в ситуациях, приближенных к естественным

- •3.3 Обучение «выбору по образцу»

- •3.4 Заучивание последовательностей стимулов

- •Инсайт-обучение

- •Неассоциативное обучение (привыкание)

- •Ассоциативное обучение

- •2.1 Основные характеристики условно-рефлекторной деятельности

- •2.2 Инструментальные условные рефлексы (или обучение методом проб и ошибок)

- •Когнитивные (познавательные) процессы

- •3.1 Латентное обучение

- •3.2 Пространственное обучение. Современная теория «когнитивных карт»

- •Исследование обучения и памяти животных в ситуациях, приближенных к естественным

- •Особенности игровой деятельности у животных

- •1. Одиночный образ жизни

- •2. Агрегации, или скопления

- •3. Анонимные сообщества

- •4. Индивидуализированные сообщества

- •1. Иерархия доминирования

- •2. Роль агрессии в поддержании структуры сообщества

- •3. Ритуалы и демонстрации

- •4. Сложные системы иерархии

- •5. Лабильность иерархической структуры в индивидуализиро-ванных сообществах

- •6. Доминирование и репродуктивный успех

- •7. Иерархия ролей и «разделение труда" в социальных группи-ровках животных

- •8. Развитие социального поведения в онтогенезе

- •9. Влияние уровня развития элементарной рассудочной деятельности на специфику общественных отношений животных

- •1. Обобщение абсолютных признаков

- •2. Естественные стимулы и «естественные» (перцептивные) понятия

- •3. Обобщение относительных признаков «больше», «правее»

- •4. Обобщение относительных признаков «сходство» и «соответствие»

- •4.1. Обобщение признака «сходство»

- •4.2. Обобщение признака «соответствие» и довербальное понятие «число»

- •5. Выбор стимулов по аналогии

Сенсорные оценки - ощущения и восприятия

Ощущения - это основные данные органов чувств, сырой материал, из которого извлекается знание. Красное и синее - это примеры цветовых ощущений. Восприятие - это процесс как интерпретации сенсорной информации в свете опыта, так и бессознательного заключения. Например, глядя на какой-нибудь пейзаж, мы используем цвет как руководство для суждения о расстоянии, на каком находятся холмы и другие объекты на местности. Это хорошо знают художники, которые обычно пользуются разными оттенками синего, чтобы создать впечатление расстояния.

Психологи изучают восприятие у людей, главным образом в лаборатории, и обычно испытуемые должны давать словесный ответ в различных условиях восприятия. Исследованию ощущения и восприятия у животных мешает то, что они не могут разговаривать, и трудно представить, как экспериментальные ситуации интерпретируются животными. Но многие из методов, разработанных исследователями психологии человека, нашли применение в изучении поведения животных.

Фехнер (1801-1887) полагал, что ощущения нельзя измерить непосредственно, так как они представляют собой полностью личный опыт. Можно измерить величину физического стимула, а человеку предложить оценить величину полученного ощущения. Проблема состоит в том, что, если два человека дадут разные количественные оценки одинаковым стимулам, мы не можем сказать, получили ли они разные ощущения или же просто оценили по-разному их величину. Фехнер понимал, что, хотя ощущения нельзя сравнить с физическими стимулами, они сравнимы между собой. Человек может сравнить два ощущения и сказать, одинаковые они или разные. Один из методов изучения этой способности - постепенное изменение интенсивности стимула, предъявляемого испытуемому, пока он не скажет, что заметил разницу. Эта разница между измененной и исходной интенсивностью, устанавливаемая в результате неоднократных повторений опыта, названа едва заметной разницей. Ее физическая величина может быть измерена в широком диапазоне интенсивностей физического стимула. Например, испытуемому можно предложить несколько раз сравнить две массы: одну - стандартную, скажем 100 г, а вторую - из набора для сравнения. Испытуемый должен ответить, была ли вторая масса больше первой, такой же или меньше ее. На основании повторных тестов такого типа экспериментатор может определить, во-первых, интервал неопределенности, в пределах которого испытуемый не уверен, отличается ли предлагаемая масса от стандартной, а во-вторых, разностный (дифференциальный) порог, то есть величину, на которую надо изменить интенсивность стимула, чтобы вызвать другое ощущение.

В 1834 г. немецкий физиолог Вебер высказал мысль, что разностный порог представляет собой постоянную долю стандартного стимула. Иными словами, если изменение массы от 100 до 110 г (на 10%) составляло едва заметную разницу, то разница между 10 и 11 г, т.е. то же изменение на 10%, должно быть различимо точно так же. Другими словами, если I - это значение стандартного стимула, а DI - прирост его интенсивности, необходимый для возникновения едва заметной разницы, то отношение ∆I / I = const. Это выражение известно как закон Вебера, а дробь DI /I -это отношение Вебера.

Фехнер считал, что закон Вебера служит ключом к измерению субъективного опыта. Он и его сотрудники провели множество опытов для проверки этого закона. В общем, он правилен для нормальных пределов интенсивности стимула, но может нарушаться в краевых областях этого диапазона интенсивности. Фехнер особенно интересовался соотношением между физической интенсивностью стимула и субъективной величиной вызываемого им ощущения. Он предложил следующую формулу, известную под названием закона Фехнера:

S = k log I,

где S - субъективная величина, I - интенсивность стимула, а k - константа. Интересным следствием такого подхода является то, что разным сенсорным модельностям присущи разные отношения Вебера, как показано в табл. 12.2. Чем меньше отношение, тем тоньше ощущение. Так, среди испытанных видов чувствительности у человека различительная способность зрения наибольшая, а вкуса наименьшая.

Таблица 12.2. Типичные значения отношения Вебера для разных видов чувствительности

В целом это теоретическое и экспериментальное направление названо психофизикой. Законам Вебера и Фехнера предложены разные альтернативы, и некоторые исследователи считают, что степенной закон дает более точную интерпретацию данных. Но против классического психофизического подхода были выдвинуты и более основательные возражения.

Классический психофизический эксперимент требует, чтобы испытуемый отвечал по принципу «да-нет». Интерпретация результатов предполагает, что существует совершенно определенный критерий, для того чтобы сказать: «Да, я замечаю разницу» или «Нет, не замечаю», т. е. считается, что испытуемый не дает неопределенных ответов. Ранние исследователи знали, что состояние человека может изменять даваемые им в опыте оценки. Они пытались устранить это неудобство, работая только с тщательно тренированными испытуемыми или вводя время от времени обманные пробы и учитывая возможность ложных ответов. Коренное улучшение было получено введением методов, заимствованных из теории обнаружения сигналов.

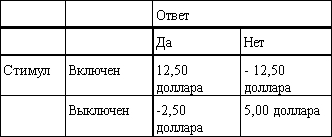

Эта теория не использует четкого критерия «да - нет». Она считает, что ответ «да» или «нет» испытуемого зависит от действия стимула с учетом существующей изменчивости (шума) в уровне данного раздражения от ожидания наблюдателя и от потенциальных последствий его решения. Предположим, например, что испытуемому предложено ответить, громче ли подаваемый сигнал, чем стандартный. Четыре возможных результата приведены в табл. 12.3. Предположим также, что мы условились вознаграждать испытуемого суммой в 25 центов за каждую правильно обнаруженную разницу в громкости (попадание) и штрафовать его на 25 центов за промах. Мы платим также по 10 центов за каждое правильно установленное отсутствие разницы (правильное отрицание) и штрафуем на 5 центов за указание разницы, когда ее не было (ложная тревога). Теперь результаты ответов испытуемого можно выразить в виде платежной ведомости (табл. 12.4). Допустим, испытуемому предложено 100 тестов, в одной половине которых имеется истинная разница в громкости, а в другой половине разницы нет. Неизменно говоря «да», он заработал бы 12 долларов 50 центов за 50 правильных ответов и был бы оштрафован на 2 доллара 50 центов за 50 ошибок. Неизменно говоря «нет», испытуемый заработал бы 5 долларов за 50 правильных ответов и был бы оштрафован на 12 долларов 50 центов за 50 ошибок. Таким образом, отвечая все время положительно, испытуемый заработал бы 10 долларов, а отвечая все время отрицательно, потерял бы 7 долларов 50 центов. Неудивительно, что при таком расчете испытуемый был бы настроен отвечать «да».

Таблица 12.3. Четыре возможных результата опыта по обнаружению стимула

Таблица 12.4. Платежная ведомость. Доллары, заработанные и потерянные при ответах «да» и «нет», когда стимул включен или выключен в 100 пробах

Другая форма настроенности создается ожиданиями испытуемого. Так, например, Линкер и др. обнаружили, что в тестах тенденция давать положительный ответ отчасти зависела от того, как часто предъявлялся стимул. Если он предъявлялся в 90% случаев, авторы получали большой процент «попаданий» и ложных тревог. Когда же этот стимул предъявлялся только в 10% случаев, правильных положительных ответов и ложных тревог оказывалось мало.

Согласно теории обнаружения сигналов, не существует нулевых стимулов, т. е. испытуемый знает, что сенсорные события засорены фоновым шумом. Поэтому задача состоит не в том, чтобы просто сказать, предъявлен ли стимул, а в том, чтобы отличить его сочетание с шумом от одного шума. Критерий решения устанавливается тенденцией испытуемого к определенному ответу, которая в свою очередь определяется системой вознаграждения. Так, при одном способе проверки этой теории условия стимуляции оставляют постоянными, а меняют систему оплаты. При другом способе сохраняют тенденцию отвечать определенным образом, а меняют свойства стимуляции. Результат такого рода опыта по определению тенденции к определенному ответу получается очень достоверный. У более консервативного испытуемого понижается доля как ложных тревог, так и правильных попаданий, и наоборот. При усилении стимула число ложных тревог снижается, а число попаданий растет.

Психофизическими методами изучались многие стороны поведения животных. Первым исследованием такого рода, по-видимому, была работа Блафа (Blough, 1955), который изучал темновую адаптацию у голубей. Этот автор научил голубей клевать два ключа, расположенных непосредственно под освещенным окошечком. Свет проникал в аппарат только от этого источника. Птицы были научены клевать ключ А, когда видели стимул, и ключ Б, когда не видели его. Клевание ключа А автоматически приводило к потускнению стимула, а клевание ключа Б повышало его яркость. Обученную птицу тестировали следующим образом.

Сначала стимульное окошечко ярко освещено, и птица клюет только ключ А. Каждый удар клювом снижает яркость стимула, но птица продолжает клевать этот ключ, пока стимул не станет таким слабым, что будет ниже абсолютного порога для голубя. В этот момент птица начинает клевать ключ Б, из-за чего стимул становится ярче. Когда он снова становится видимым птице, она возвращается к ключу А. В течение часа птица попеременно клюет ключи А и Б, и яркость стимула колеблется в области абсолютного порога птицы. Эта процедура позволяет проследить кривую темновой адаптации голубя. Сначала птица адаптирована к свету, но по мере потускнения стимула начинает адаптироваться к темноте. Иными словами, ее порог постепенно меняется. Перегиб этой кривой, соответствующий переходу от колбочкового к палочковому зрению.

Фильтрация стимула

Анатомические и физиологические исследования органов чувств и связанных с ними отделов нервной системы могут дать ценную информацию о сенсорных способностях животного. Однако сами по себе они не позволяют сделать окончательных выводов о том, что животное воспринимает и чего не воспринимает, поэтому обычно желательно поведенческое подтверждение. Кроме того, демонстрация того, что ЦНС получает определенную сенсорную информацию, ничего не говорит нам о том, как эта информация используется.

Потенциально животному доступно гораздо больше информации, чем оно в состоянии зарегистрировать и на которую способно ответить. Каким-то путем животное должно производить отбор, реагируя только те явления, которые ему важны, и игнорируя остальные. Этот феномен называют фильтрацией стимула. Смысл его в том, что на разных стадиях причинной цепи между стимулом и реакцией некоторые стимулы отфильтровываются и не влияют на поведение животного.

В известном смысле некоторая степень фильтрации обусловлена ограниченными возможностями органов чувств. Так, например, ухо человека не реагирует на звуки частотой выше 20 кГц. Глаз человека отфильтровывает инфракрасные и ультрафиолетовые части спектра, хотя некоторые животные их различают. Интересный пример приведен в работе по древесной лягушке. Ее видовое латинское название происходит от особого издаваемого самцом звука «ко-кви», который служит для привлечения самок и отпугивания самцов. Барабанная перепонка у самцов и самок настроена по-разному. Самцы слышат только звук «ко», а самки - звук «кви». Точно так же рецепторы насекомых часто высокоспециализированны и реагируют только на узкий диапазон стимуляции.

Когда стимул обнаружен, он может быть автоматически классифицирован таким образом, что все его посторонние особенности отфильтровываются. Так, например, Летвин и др. показали, что у лягушки фоторецепторы сетчатки соединены между собой, образуя рецептивное поле. Некоторые из них, называемые «детекторами жуков», различают главным образом мелкие темные движущиеся предметы. В поисках пищи лягушки реагируют на такие объекты больше, чем на другие стимулы.

Избирательная реактивность широко распространена у животных. Реагируя в определенной ситуации, животное использует только часть потенциально доступной информации. Так, например, Лэк наблюдал, что самцы зарянок часто нападают на других красногрудых зарянок, которые вторгаются на их территорию. Они нападут также на чучело зарянки, помещенное на эту территорию, но только если у него красная грудь. По-видимому, красная грудь служит мощным стимулом для выделения нарушителя границ. Лэк показал, что хозяин территории энергично нападает на пучок красных перьев, как будто это зарянка-нарушитель. Нет сомнения, что зарянка способна отличить пищу от пучка перьев, но в ситуации защиты территориальных границ она как бы слепнет в отношении всех прочих признаков объекта, кроме красной груди. Такого типа стимул называется сигнальным раздражителем.

Сигнальные раздражители могут меняться с изменением внутреннего состояния животного. Так, серебристые чайки крадут и поедают яйца других чаек. Чайка-грабитель различает яйца по их форме. Но для насиживающей чайки при возвращении выкатившихся яиц в гнездо важнее всего их величина и окраска, а форма имеет сравнительно малое значение. Такие птицы, в частности, готовы затаскивать в гнездо круглые или цилиндрические предметы того же размера и окраски, что и настоящее яйцо. Однако, как только чайка садится на яйца, их форма снова приобретает значение и если отличается от округлой, птица отказывается от насиживания. Таким образом, яйца обладают тремя разными наборами сигнальных раздражителей соответствующими трем разным видам поведения.

Другой интересный пример сигнальных раздражителей содержится в работе Г. Бургхардта с сотрудниками по пищевому поведению подвязковых змей и ужей, которые живут в США в реках и прудах и питаются мелкими рыбешками и червями. Они обнаруживают свою добычу по вкусу и запаху и обладают хеморецепторами, находящимися в парных ямках на нёбе, так называемым «якобсоновым органом». Змея высовывает язык, слизывает химические вещества с добычи и затем вставляет кончик языка во вкусовые ямки. Бургхардт предлагал разным видам подвязковых змей ватные тампоны, пропитанные экстрактами из рыб, лягушек, саламандр и червей. Он обнаружил, что разные виды оказывали большее предпочтение тому типу добычи, которым они обычно питаются в естественных условиях. Эта тенденция проявлялась у ни разу не питавшихся новорожденных змей, причем ее нельзя было изменить, меняя пищу матери или насильно кормя молодых змей искусственной пищей. Однако предпочтения изменяются, когда змеи переключаются на другую добычу. Так, виды, в естественных условиях предпочитавшие гольянов, начинают предпочитать серебряных карасей, привыкнув питаться этими рыбами. По-видимому, химические свойства определенной добычи действуют как сигнальные раздражители в отношении которых змея обладает генетически обусловленной склонностью, однако эта склонность может изменяться под влиянием приобретенного опыта.

Хотя некоторые сигнальные раздражители могут быть результатом периферической фильтрации, совершенно очевидно, что большая часть таких стимулов определяется процессами в ЦНС, какой-то центральный фильтрующий механизм определяет способность многих видов предпочтительно реагировать на сигнальные раздражители.

В этологических исследованиях также привлек к себе внимание особый временный тип фильтрации стимулов, отличный от сравнительно постоянного опознания сигнальных раздражителей. Это понятие поискового образа, впервые предложенное Я.Юкскюлем. Нам всем знаком такой феномен восприятия, когда вдруг увидишь то, чего раньше не замечал. Когда мы смотрим на фотографию замаскированных насекомых, то сначала можем не различать ни одного из них, потом вдруг увидим одно, за ним другое и т. д. После этого нам кажется, что найти их на фотографии совсем нетрудно. У нас сформировался поисковый образ насекомого.

Во многих работах показано наличие таких поисковых образов у животных. Так, например, Кроуз научил черных ворон искать корм, спрятанный под раковинами мидий разного цвета, разбросанными на большом расстоянии друг от друга по земле. Вороны должны были переворачивать каждую раковину, чтобы увидеть, не лежит ли под ней корм. В течение некоторого времени они предпочтительно сосредоточивали поиск на одном цвете и игнорировали раковины других цветов, хотя у них и был опыт обнаружения корма под раковинами всех типов. Одного образца, предъявленного экспериментатором, иногда было достаточно, чтобы вызвать поиск раковин определенного цвета. Вороны вели себя так, как будто обладали поисковым образом для определенной окраски раковины, который сохранялся некоторое время, но легко мог переключиться на другой цвет.

Самое тщательное исследование поисковых образов проведено Мэриан Доукинс у цыплят в лабораторных условиях. В течение трех недель цыплят кормили окрашенными в оранжевый или зеленый цвет рисовыми зернами на белом фоне. Затем тестировали способность цыплят обнаруживать зерна на фоне другого цвета и на фоне того же цвета. Доукинс обнаружила, что, хотя сначала цыплята не различали замаскированные зерна, постепенно по мере приобретения опыта наступало заметное улучшение их поиска. Выяснилось также, что опыт поедания заметных зерен понижал способность цыплят видеть замаскированный корм. Поэтому способность обнаруживать его, очевидно, не может объясняться просто приобретением опыта.

В следующих экспериментах Доукинс тестировала цыплят, которые уже питались определенным исходным видом зерен. Она установила, что, когда исходные зерна были заметны, цыплята больше реагировали на тестовые зерна, выделяющиеся по цвету. Когда же исходные зерна были замаскированы, цыплята больше реагировали на тестовые зерна, различимые не по цветовым признакам, а по текстуре и форме. Эти данные можно толковать как избирательное внимание. Так, когда исходные зерна были заметны благодаря их цвету, цыплята обращали внимание на цвет, и, следовательно, затем им было легче обнаруживать зерна по цвету. Когда же исходные зерна были замаскированы, т. е. окрашены точно так же, как фон, цыплята обращали внимание на нецветовые признаки. В результате им было легче обнаруживать тестовые зерна по нецветовым признакам.

Животное способно различать два стимула, но обычно лишь после того, как его научат этому. Такое научение называется дискриминационным, или различительным. Подходящими стимулами для исследования такого научения у крыс являются черный и белый прямоугольники. Обычно их предъявляют на сером фоне, и опыт должен содержать все рассматриваемые ниже обычные контроли. Не ограничивая животное одним признаком, важнейшим при исследовании сенсорных способностей, можно изучать, как наличие двух путей решения задачи влияет на процесс научения. Так, прямоугольники могут различаться величиной или ориентацией.

Рассмотрим случай различения по яркости и ориентации, когда черный прямоугольник предъявляется в вертикальном положении, а белый - в горизонтальном. Теперь мы должны решить, какой стимул будет вознаграждаться, а какой не будет. Здесь мы наталкиваемся на проблему, как не спутать предпочтения крысы с ее способностями к научению. Они предпочитают черное белому. При вознаграждении черного стимула крысе будет легче решить задачу, чем при вознаграждении белого. Та же проблема встает и в отношении ориентационного признака, так что 20 крыс поделили на 4 группы.

Таблица 5. План опыта по различению

Группа |

Число крыс |

Ориентация стимула |

Цвет стимула |

1 |

5 |

Г |

Ч |

2 |

5 |

В |

Ч |

3 |

5 |

Г |

Б |

4 |

5 |

В |

Б |

Ч -черный; Б -белый; Г -горизонтальный; В - вертикальный. |

|||

Сазерленд и Макинтош показали, что при решении задач такого типа животные должны научиться двум вещам: 1) на какие свойства стимулов обращать внимание и 2) какое из двух проявлений этого свойства вознаграждается. Например, крыса, получившая награду за то, что обратила внимание на яркость стимула, скорее будет и в дальнейшем обращать внимание на яркость. Крысы, научившиеся реагировать на определенную яркость или ориентацию или на оба этих свойства, успешно научались решать описанную выше задачу.

Чтобы определить, на какие свойства стимулов крысы в самом деле научились обращать внимание, проводятся невознаграждаемые тесты на перенос. При них крысам предъявляют стимулы, различные по ориентации или яркости, но не по обоим этим свойствам. Так, в половине проб стимулы представляют собой черные или белые прямоугольники, различающиеся только по ориентации, а во второй половине горизонтальные или вертикальные прямоугольники, различающиеся только по яркости. Крысы, научившиеся обращать внимание лишь на ориентацию, способны решить только первую задачу, а те, которые научились обращать внимание только на яркость, могут решить вторую задачу, но не могут — первую.

Экологическая обусловленность чувств животных.

Многие различия между животными объясняются не столько их эволюционной историей, сколько экологическими условиями.

Животное, глаза которого приспособлены к яркому свету, будет обладать хорошей остротой зрения, восприятием цвета и движения. Такие типично дневные глаза относительно нечувствительны к низким уровням освещенности. Животные, адаптированные к сумеречному освещению, обладают более высокой чувствительностью, но в ущерб цветовому и детальному предметному зрению.

Видеть при слабом освещении нужно животным, ведущим ночной образ жизни, обитающим глубоко в воде и в пещерах. Эти условия не совсем сравнимы, потому что спектр приходящего света смещен в воде. Нет данных о том, что ночные животные обладают повышенной чувствительностью к длинным волнам. Однако некоторые из них владеют приспособлениями, повышающими чувствительность к свету. Глаза с широким зрачком и большим хрусталиком улавливают больше света, чем маленькие глаза. Глазами первого типа обладают, например, опоссум, домовая мышь и рысь. У других ночных животных, например сов и галаго, череп сужен с боков, что привело к цилиндрическому удлинению глаза. Цилиндрические глаза встречаются также у некоторых глубоководных рыб. Многие глубоководные животные специально адаптированы к господствующим условиям освещения. Максимумы поглощения у зрительных пигментов глубоководных рыб совпадают с длиной волны, максимально пропускаемой водой. У глубоко ныряющего кита северного плавуна зрительные пигменты сильнее всего поглощают более короткие волны, чем у неглубоко ныряющею серого кита. Точно так же глаза глубоководных морских ракообразных содержат зрительные пигменты с максимумами поглощения в более коротковолновой области, чем у мелководных ракообразных.

В дополнение к свойствам зрительных пигментов сумеречное зрение усиливают также другие специальные приспособления. Как правило, у ночных животных палочек больше, чем колбочек, а у некоторых из них, например у кошачьей акулы и галаго, мало или совсем нет. У многих ночных позвоночных близ фоторецепторов расположены отражающие свет образования, благодаря которым глаза "светятся", когда на них падает луч света. Свет, который проходит через фоторецептор не поглотившись, отражается обратно, что повышает вероятность поглощения.

Существует грань, за которой условия для зрения так тяжелы, что от глаз как от главного органа чувств приходится отказаться. У большинства животных, обитающих в пещерах, в глубине моря или же в мутной воде, глаза рудиментарные вследствие их регрессии. Например, пещерные земноводные обладают глазами на личиночной стадии, но лишены их во взрослом состоянии. Если этих животных воспитывать на свету, то у взрослых особей развиваются нормальные глаза. У молоди слепой пещерной рыбы имеются глаза, но у взрослых животных они дегенерируют. Садоглу обнаружил, что дегенеративное состояние глаз у пещерного вида определяется генами.

Среди млекопитающих кроты и летучие мыши являются самыми известными примерами дегенерации зрения. Очень маленькие глазки кротов у некоторых видов покрыты кожей. У плотоядных рукокрылых зрение развито хорошо, но у ночных летучих мышей, особенно у тех видов, которые ловят насекомых на лету, зрение очень слабое.

Заменители зрения

Животные с очень слабым зрением, живущие при сумеречном свете, должны рассчитывать на другие органы чувств. Так, у придонных кошачьих сомов и ошибневых имеются разные сенсорные усики, которыми они ощупывают субстрат. Эти усики снабжены многочисленными осязательными рецепторами и хеморецепторами. Однако такие органы чувств не могут быть источником информации о величине и положении предметов в окружающей среде. Рыбы с нейромастами и органами боковой линии, чувствительными к вибрации, могут обнаруживать движущиеся предметы и получать некоторую информацию о неподвижных предметах по отраженным от них движениям воды. Но наилучшей заменой зрения животным служат электромагнитная чувствительность и особые слуховые приспособления.

Некоторые виды рыб используют электрическую чувствительность при обычной ориентации и коммуникации. Чувствительность к магнитным полям тоже обнаружена у ряда животных. Так, некоторые бактерии ориентируются к северному магнитному полюсу и реагируют на магнит в лабораторных условиях. С помощью электронного микроскопа у таких бактерий были обнаружены цепочечные структуры, содержащие кристаллы магнетита, которые также найдены в брюшке медоносных пчел и в сетчатке голубей. В Северном полушарии бактерии следуют наклонению магнитного поля Земли, и оно направляет их вниз, в анаэробный ил, их естественную среду обитания. В Южном полушарии у бактерий обратная полярность.

Рыбы используют электричество тремя разными способами.

1) Так называемые "сильноэлектрические" рыбы, такие, как электрический скат и электрический угорь, производят электрические разряды, способные оглушить жертву, но лишены электрической чувствительности.

2) Электрочувствительные рыбы, например Scyliorhinus и некоторые другие акулы, не производят электричества. Однако кошачьи акулы способны обнаружить даже зарывшуюся в песок добычу по локальному искажению электрического поля Земли. Для этого служат особые органы чувств - так называемые ампулы Лоренцини, широко распространенные по всей поверхности тела, особенно вблизи головы.

3) Так называемые "слабоэлектрические" рыбы генерируют свои электрические поля и чувствительны к электрическим изменениям среды. Обычно это ночные рыбы, обитающие в мутной воде. У них два типа электрочувствительных рецепторов: ампульные, которые отвечают на медленно изменяющиеся электрические поля, и клубневые, реагирующие только на быстрые их изменения. У некоторых видов один тип рецепторов, у других - оба. Эти рыбы генерируют слабые электрические поля посредством электрических органов, которые представляют собой видоизмененные мышцы или аксоны. Электрические разряды, как правило, испускаются с частотой до 300 импульсов в секунду. Некоторые рыбы способны менять частоту импульса. Когда одна рыба испытывает электрическое воздействие другой, она может изменить частоту своих импульсов, чтобы снизить это вмешательство. Электрорецепторы служат также для локализации предметов в окружающей воде по искажениям, которые эти предметы вызывают в электрическом поле. Некоторые рыбы, например Gymnarchus, отличают хорошие проводники от плохих, например металлический стержень от пластикового.

Слух заменяет зрение многим видам, и у некоторых из них образовались весьма интересные и специализированные добавления к нормальному слуху. Все эти адаптации способствуют точной локализации источника звука. Сравнение сигналов, приходящих в оба уха, служит главным способом локализации этого источника у позвоночных. Человек с одним ухом может, поворачивая голову, искать направление максимальной силы сигнала, потому что голова создает определенную звуковую тень. Два уха делают возможным одновременное сравнение, что позволяет локализовать источник гораздо быстрее и точнее. Если уши достаточно далеко отстоят друг от друга, то создается разница во времени прихода, в фазе звуковых волн, имеющих определенное направление, и их интенсивности. Таким образом, мелкие животные сравнивают только интенсивность звуков, а люди пользуются и монауральными, и бинауральными способами, и долгое время считалось, что они являются видом с наилучшей способностью к обнаружению источника звука. Но благодаря работе Пэйна, по слуховым способностям сова сипуха далеко превосходит человека. Она может локализовать и поймать свободно движущуюся мышь в полной темноте. Она даже способна определить направление движения животного и благодаря этому располагает свои когти вдоль длинной оси его тела. Сипуха пользуется низкочастотными компонентами звуков для локализации их источника в горизонтальной плоскости, а высокочастотными - для определения его положения по вертикали. Она не смешивает эти два типа информации, даже несмотря на то, что оба они основаны на сравнении звуков, приходящих в оба уха.

Самой совершенной заменой зрения является эхолокация, при которой животное испускает высокочастотные сигналы и обнаруживает предметы по возникающему от них эху.

Простые формы эхолокации встречаются у землероек, жирных козодоев и гималайских саланганов, которые ночуют и гнездятся в пещерах. Более совершенными ее формами обладают дельфины и другие морские млекопитающие, но своей вершины она достигает у летучих мышей.

В процессе эхолокации летучие мыши испускают залпы ультразвуковых импульсов малой длительности и высокой частоты. Такие короткие импульсы позволяют точно определять время образования эха, а значит, и расстояние до образующего его предмета. Звуки, производимые другими животными и ветром, обычно бывают низкочастотными, поэтому маловероятно, чтобы на ультразвуковые сигналы летучих мышей накладывались помехи. Однако, искусственные звуки частотой выше 20 кГц дезориентируют полет летучих мышей. Другое преимущество высоких частот состоит в возможности точной фокусировки, что делает возможным распознавание мелких объектов.

У летучих мышей много также специальных приспособлений, позволяющих им определять время и локализовать место возникновения эха от их ультразвуковых сигналов. У большинства рукокрылых, хватающих насекомых на лету, большие наружные уши, форма которых повышает дирекциональную чувствительность.

Зрительное опознание жертвы и хищника

Большинство хищников встречается с множеством разных видов, которые служат им добычей и которых необходимо отличать от других организмов. При этом чаще всего используются три признака - величина, движение и форма.

Когда хищники должны выбирать между особями-жертвами, отличающимися только размерами тела, они обычно хватают самую крупную. Эта стратегия наиболее эффективна в отношении затрат энергии. Однако есть предел, за которым стимул больше не воспринимается как добыча. Например, когда обыкновенной жабе предъявляют как "добычу" объекты разной величины, она реагирует положительно на экземпляры, размеры которых находятся в определенных пределах, но активно избегает более крупные стимулы. Чтобы выбрать добычу определенной величины, жабе нужно оценить абсолютную величину видимого объекта, учитывая и его размеры на сетчатке, и расстояние до него. Жабы-повитухи в процессе развития постепенно научаются выбирать добычу постоянного размера.

В некоторых случаях наблюдается склонность к более крупной добыче, но не из-за активного предпочтения, а потому, что она лучше различима. Так, радужные форели чаще ловят крупных ракообразных, чем мелких, потому что крупные видны на большем расстоянии.

Для того чтобы узнать добычу, некоторым видам, например лягушкам и жабам, нужно, чтобы она двигалась. Обыкновенная каракатица в норме нападает только на движущихся креветок. Но если у нее отнять только что пойманную и парализованную ею креветку, то это головоногое немедленно снова нападет на нее даже на неподвижную. Некоторые хищники предпочитают добычу, которая движется беспорядочно. Так, личинки стрекоз предпочитают животных, совершающих зигзагообразные движения, а солнечная рыба скорее нападет на искусственную рыбку, если та извивается, чем на плавно движущийся объект. Иногда имеет значение соотношение формы и движения. Так, когда жабам предъявляют темную движущуюся полосу на белом фоне, они сразу же нападают на нее, когда полоса перемещается вдоль своей оси подобно червяку.

Узнавание добычи по форме. В ряде поведенческих работ Робинсон давал в неволе насекомых тамаринам. Выяснилось, что для опознания добычи тамаринам важны головы и конечности насекомых. Чтобы спастись от хищника, насекомые-жертвы выработали разнообразные защитные приспособления, скрывающие конечности и искажающие очертания тела.

Робинсон обнаружил, что двусторонняя симметрия, вероятно, служит одним из признаков добычи, на который обычно ориентированы хищники.

Те же принципы применимы и к узнаванию жертвами хищников. Так, например, силуэт ястреба, движимый над утятами или гусятами, вызывает реакцию страха, когда движется только в определенном направлении. Это объясняется тем, что короткая шея и длинный хвост характерны для ястреба, а длинная шея и короткий хвост - признаки летящего гуся. Жабы избегают фигур, похожих на змею с поднятой головой. Пиявка, движущаяся толчками, воспринимается как добыча, если ее передняя присоска находится на почве, но если эта присоска поднята в воздух, жаба принимает пиявку за врага.

Хотя для изучения сенсорных процессов могут быть применены разные чисто поведенческие методы, физиологическое исследование тоже может давать ценные сведения о деятельности органов чувств и о типе информации, которую они посылают в мозг.

Но для того чтобы установить, как мозг использует такую информацию, требуется сочетание поведенческого и физиологического подходов. Такой подход был применен Эвертом и его коллегами в обширных исследованиях по опознанию добычи и врагов жабами.

Физиологические работы показывают, что некоторое опознание добычи происходит на уровне сетчатки. Леттвин и др. отводили электрическую активность от зрительного нерва лягушки, когда объекты двигались в поле зрения. Они обнаружили четыре типа ответов, которые, по-видимому, соответствуют четырем типам ганглиозных клеток в сетчатке,являющихся детекторами:

1) неподвижной границы,

2) темного выпуклого движущегося объекта,

3) изменения контраста или движения

4) затемнения.

Таким, образом, информация, поступающая в мозг, включает угловой размер и скорость движения объекта, степень контраста с фоном и общий уровень освещенности. Однако, чтобы распознать добычу, жабе этой информации недостаточно.

Сетчатка одного глаза проецируется топографически на поверхностные слои противоположной зрительной покрышки. Электрическая стимуляция покрышки у свободно движущейся жабы приводит к ориентировочной реакции по направлению к соответствующей части поля зрения, т.е. вызывает такое поведение, как будто соответствующая часть зрительной покрышки стимулируется видом добычи. Электрическая стимуляция проекции сетчатки на таламической претектальной области вызывает у жабы реакцию избегания. Хирургическое разрушение части головного мозга приводит к тому, что животные начинают хватать любой движущийся предмет. Разрушение зрительной покрышки уничтожает всякую реакцию на движущиеся стимулы, в том числе и поведение избегания. Эти данные побудили Эверта постулировать, что проекция сетчатки на претектальную область таламуса вызывает поведение избегания, но что для этого также требуется некоторый приток возбуждения от зрительной покрышки. Проекция сетчатки на зрительную покрышку служит основой реакции схватывания всех движущихся объектов, но реакция на крупные или похожие на врага объекты тормозится претектальной областью таламуса и схватываются только мелкие объекты.

Гипотеза Эверта подтверждается физиологическими работами по изучению электрической активности нейронов в зрительной покрышке и претектальной области таламуса в ответ на стимуляцию сетчатки и других связанных с этой функцией частей головного мозга. Это исследование представляет большой интерес не только как демонстрация соответствующего участия сетчатки и мозга в фильтрации стимула, но так же как прекрасный пример того, чего можно достичь разумным сочетанием поведенческих и физиологических методов.

Зрительные приспособления к неблагоприятных условиям среды.

Многие различия между животными объясняются не столько их эволюционной историей, сколько экологическими условиями.

Животное, глаза которого приспособлены к яркому свету, будет обладать хорошей остротой зрения, восприятием цвета и движения. Такие типично дневные глаза относительно нечувствительны к низким уровням освещенности. Животные, адаптированные к сумеречному освещению, обладают более высокой чувствительностью, но в ущерб цветовому и детальному предметному зрению.

Видеть при слабом освещении нужно животным, ведущим ночной образ жизни, обитающим глубоко в воде и в пещерах. Эти условия не совсем сравнимы, потому что спектр приходящего света смещен в воде. Нет данных о том, что ночные животные обладают повышенной чувствительностью к длинным волнам. Однако некоторые из них владеют приспособлениями, повышающими чувствительность к свету. Глаза с широким зрачком и большим хрусталиком улавливают больше света, чем маленькие глаза. Глазами первого типа обладают, например, опоссум, домовая мышь и рысь. У других ночных животных, например сов и галаго, череп сужен с боков, что привело к цилиндрическому удлинению глаза. Цилиндрические глаза встречаются также у некоторых глубоководных рыб. Многие глубоководные животные специально адаптированы к господствующим условиям освещения. Максимумы поглощения у зрительных пигментов глубоководных рыб совпадают с длиной волны, максимально пропускаемой водой. У глубоко ныряющего кита северного плавуна зрительные пигменты сильнее всего поглощают более короткие волны, чем у неглубоко ныряющею серого кита. Точно так же глаза глубоководных морских ракообразных содержат зрительные пигменты с максимумами поглощения в более коротковолновой области, чем у мелководных ракообразных.

В дополнение к свойствам зрительных пигментов сумеречное зрение усиливают также другие специальные приспособления. Как правило, у ночных животных палочек больше, чем колбочек, а у некоторых из них, например у кошачьей акулы и галаго, мало или совсем нет. У многих ночных позвоночных близ фоторецепторов расположены отражающие свет образования, благодаря которым глаза "светятся", когда на них падает луч света. Свет, который проходит через фоторецептор не поглотившись, отражается обратно, что повышает вероятность поглощения.

Существует грань, за которой условия для зрения так тяжелы, что от глаз как от главного органа чувств приходится отказаться. У большинства животных, обитающих в пещерах, в глубине моря или же в мутной воде, глаза рудиментарные вследствие их регрессии. Например, пещерные земноводные обладают глазами на личиночной стадии, но лишены их во взрослом состоянии. Если этих животных воспитывать на свету, то у взрослых особей развиваются нормальные глаза. У молоди слепой пещерной рыбы имеются глаза, но у взрослых животных они дегенерируют. Садоглу обнаружил, что дегенеративное состояние глаз у пещерного вида определяется генами.

Среди млекопитающих кроты и летучие мыши являются самыми известными примерами дегенерации зрения. Очень маленькие глазки кротов у некоторых видов покрыты кожей. У плотоядных рукокрылых зрение развито хорошо, но у ночных летучих мышей, особенно у тех видов, которые ловят насекомых на лету, зрение очень слабое.

Органы чувств, заменяющие зрение.

Животные с очень слабым зрением, живущие при сумеречном свете, должны рассчитывать на другие органы чувств. Так, у придонных кошачьих сомов и ошибневых имеются разные сенсорные усики, которыми они ощупывают субстрат. Эти усики снабжены многочисленными осязательными рецепторами и хеморецепторами. Однако такие органы чувств не могут быть источником информации о величине и положении предметов в окружающей среде. Рыбы с нейромастами и органами боковой линии, чувствительными к вибрации, могут обнаруживать движущиеся предметы и получать некоторую информацию о неподвижных предметах по отраженным от них движениям воды. Но наилучшей заменой зрения животным служат электромагнитная чувствительность и особые слуховые приспособления.

Некоторые виды рыб используют электрическую чувствительность при обычной ориентации и коммуникации. Чувствительность к магнитным полям тоже обнаружена у ряда животных. Так, некоторые бактерии ориентируются к северному магнитному полюсу и реагируют на магнит в лабораторных условиях. С помощью электронного микроскопа у таких бактерий были обнаружены цепочечные структуры, содержащие кристаллы магнетита, которые также найдены в брюшке медоносных пчел и в сетчатке голубей. В Северном полушарии бактерии следуют наклонению магнитного поля Земли, и оно направляет их вниз, в анаэробный ил, их естественную среду обитания. В Южном полушарии у бактерий обратная полярность.

Рыбы используют электричество тремя разными способами.

1) Так называемые "сильноэлектрические" рыбы, такие, как электрический скат и электрический угорь, производят электрические разряды, способные оглушить жертву, но лишены электрической чувствительности.

2) Электрочувствительные рыбы, например Scyliorhinus и некоторые другие акулы, не производят электричества. Однако кошачьи акулы способны обнаружить даже зарывшуюся в песок добычу по локальному искажению электрического поля Земли. Для этого служат особые органы чувств - так называемые ампулы Лоренцини, широко распространенные по всей поверхности тела, особенно вблизи головы.

3) Так называемые "слабоэлектрические" рыбы генерируют свои электрические поля и чувствительны к электрическим изменениям среды. Обычно это ночные рыбы, обитающие в мутной воде. У них два типа электрочувствительных рецепторов: ампульные, которые отвечают на медленно изменяющиеся электрические поля, и клубневые, реагирующие только на быстрые их изменения. У некоторых видов один тип рецепторов, у других - оба. Эти рыбы генерируют слабые электрические поля посредством электрических органов, которые представляют собой видоизмененные мышцы или аксоны. Электрические разряды, как правило, испускаются с частотой до 300 импульсов в секунду. Некоторые рыбы способны менять частоту импульса. Когда одна рыба испытывает электрическое воздействие другой, она может изменить частоту своих импульсов, чтобы снизить это вмешательство. Электрорецепторы служат также для локализации предметов в окружающей воде по искажениям, которые эти предметы вызывают в электрическом поле. Некоторые рыбы, например Gymnarchus, отличают хорошие проводники от плохих, например металлический стержень от пластикового.

Слух заменяет зрение многим видам, и у некоторых из них образовались весьма интересные и специализированные добавления к нормальному слуху. Все эти адаптации способствуют точной локализации источника звука. Сравнение сигналов, приходящих в оба уха, служит главным способом локализации этого источника у позвоночных. Человек с одним ухом может, поворачивая голову, искать направление максимальной силы сигнала, потому что голова создает определенную звуковую тень. Два уха делают возможным одновременное сравнение, что позволяет локализовать источник гораздо быстрее и точнее. Если уши достаточно далеко отстоят друг от друга, то создается разница во времени прихода, в фазе звуковых волн, имеющих определенное направление, и их интенсивности. Таким образом, мелкие животные сравнивают только интенсивность звуков, а люди пользуются и монауральными, и бинауральными способами, и долгое время считалось, что они являются видом с наилучшей способностью к обнаружению источника звука. Но благодаря работе Пэйна, по слуховым способностям сова сипуха далеко превосходит человека. Она может локализовать и поймать свободно движущуюся мышь в полной темноте. Она даже способна определить направление движения животного и благодаря этому располагает свои когти вдоль длинной оси его тела. Сипуха пользуется низкочастотными компонентами звуков для локализации их источника в горизонтальной плоскости, а высокочастотными - для определения его положения по вертикали. Она не смешивает эти два типа информации, даже несмотря на то, что оба они основаны на сравнении звуков, приходящих в оба уха.

Самой совершенной заменой зрения является эхолокация, при которой животное испускает высокочастотные сигналы и обнаруживает предметы по возникающему от них эху.

Простые формы эхолокации встречаются у землероек, жирных козодоев и гималайских саланганов, которые ночуют и гнездятся в пещерах. Более совершенными ее формами обладают дельфины и другие морские млекопитающие, но своей вершины она достигает у летучих мышей.

В процессе эхолокации летучие мыши испускают залпы ультразвуковых импульсов малой длительности и высокой частоты. Такие короткие импульсы позволяют точно определять время образования эха, а значит, и расстояние до образующего его предмета. Звуки, производимые другими животными и ветром, обычно бывают низкочастотными, поэтому маловероятно, чтобы на ультразвуковые сигналы летучих мышей накладывались помехи. Однако, искусственные звуки частотой выше 20 кГц дезориентируют полет летучих мышей. Другое преимущество высоких частот состоит в возможности точной фокусировки, что делает возможным распознавание мелких объектов.

У летучих мышей много также специальных приспособлений, позволяющих им определять время и локализовать место возникновения эха от их ультразвуковых сигналов. У большинства рукокрылых, хватающих насекомых на лету, большие наружные уши, форма которых повышает дирекциональную чувствительность.

Зрительное опознание хищника и жертвы.

Большинство хищников встречается с множеством разных видов, которые служат им добычей и которых необходимо отличать от других организмов. При этом чаще всего используются три признака - величина, движение и форма.

Когда хищники должны выбирать между особями-жертвами, отличающимися только размерами тела, они обычно хватают самую крупную. Эта стратегия наиболее эффективна в отношении затрат энергии. Однако есть предел, за которым стимул больше не воспринимается как добыча. Например, когда обыкновенной жабе предъявляют как "добычу" объекты разной величины, она реагирует положительно на экземпляры, размеры которых находятся в определенных пределах, но активно избегает более крупные стимулы. Чтобы выбрать добычу определенной величины, жабе нужно оценить абсолютную величину видимого объекта, учитывая и его размеры на сетчатке, и расстояние до него. Жабы-повитухи в процессе развития постепенно научаются выбирать добычу постоянного размера.

В некоторых случаях наблюдается склонность к более крупной добыче, но не из-за активного предпочтения, а потому, что она лучше различима. Так, радужные форели чаще ловят крупных ракообразных, чем мелких, потому что крупные видны на большем расстоянии.

Для того чтобы узнать добычу, некоторым видам, например лягушкам и жабам, нужно, чтобы она двигалась. Обыкновенная каракатица в норме нападает только на движущихся креветок. Но если у нее отнять только что пойманную и парализованную ею креветку, то это головоногое немедленно снова нападет на нее даже на неподвижную. Некоторые хищники предпочитают добычу, которая движется беспорядочно. Так, личинки стрекоз предпочитают животных, совершающих зигзагообразные движения, а солнечная рыба скорее нападет на искусственную рыбку, если та извивается, чем на плавно движущийся объект. Иногда имеет значение соотношение формы и движения. Так, когда жабам предъявляют темную движущуюся полосу на белом фоне, они сразу же нападают на нее, когда полоса перемещается вдоль своей оси подобно червяку.

Узнавание добычи по форме. В ряде поведенческих работ Робинсон давал в неволе насекомых тамаринам. Выяснилось, что для опознания добычи тамаринам важны головы и конечности насекомых. Чтобы спастись от хищника, насекомые-жертвы выработали разнообразные защитные приспособления, скрывающие конечности и искажающие очертания тела.

Робинсон обнаружил, что двусторонняя симметрия, вероятно, служит одним из признаков добычи, на который обычно ориентированы хищники.

Те же принципы применимы и к узнаванию жертвами хищников. Так, например, силуэт ястреба, движимый над утятами или гусятами, вызывает реакцию страха, когда движется только в определенном направлении. Это объясняется тем, что короткая шея и длинный хвост характерны для ястреба, а длинная шея и короткий хвост - признаки летящего гуся. Жабы избегают фигур, похожих на змею с поднятой головой. Пиявка, движущаяся толчками, воспринимается как добыча, если ее передняя присоска находится на почве, но если эта присоска поднята в воздух, жаба принимает пиявку за врага.

Хотя для изучения сенсорных процессов могут быть применены разные чисто поведенческие методы, физиологическое исследование тоже может давать ценные сведения о деятельности органов чувств и о типе информации, которую они посылают в мозг.

Но для того чтобы установить, как мозг использует такую информацию, требуется сочетание поведенческого и физиологического подходов. Такой подход был применен Эвертом и его коллегами в обширных исследованиях по опознанию добычи и врагов жабами.

Физиологические работы показывают, что некоторое опознание добычи происходит на уровне сетчатки. Леттвин и др. отводили электрическую активность от зрительного нерва лягушки, когда объекты двигались в поле зрения. Они обнаружили четыре типа ответов, которые, по-видимому, соответствуют четырем типам ганглиозных клеток в сетчатке,являющихся детекторами:

1) неподвижной границы,

2) темного выпуклого движущегося объекта,

3) изменения контраста или движения

4) затемнения.

Таким, образом, информация, поступающая в мозг, включает угловой размер и скорость движения объекта, степень контраста с фоном и общий уровень освещенности. Однако, чтобы распознать добычу, жабе этой информации недостаточно.

Сетчатка одного глаза проецируется топографически на поверхностные слои противоположной зрительной покрышки. Электрическая стимуляция покрышки у свободно движущейся жабы приводит к ориентировочной реакции по направлению к соответствующей части поля зрения, т.е. вызывает такое поведение, как будто соответствующая часть зрительной покрышки стимулируется видом добычи. Электрическая стимуляция проекции сетчатки на таламической претектальной области вызывает у жабы реакцию избегания. Хирургическое разрушение части головного мозга приводит к тому, что животные начинают хватать любой движущийся предмет. Разрушение зрительной покрышки уничтожает всякую реакцию на движущиеся стимулы, в том числе и поведение избегания. Эти данные побудили Эверта постулировать, что проекция сетчатки на претектальную область таламуса вызывает поведение избегания, но что для этого также требуется некоторый приток возбуждения от зрительной покрышки. Проекция сетчатки на зрительную покрышку служит основой реакции схватывания всех движущихся объектов, но реакция на крупные или похожие на врага объекты тормозится претектальной областью таламуса и схватываются только мелкие объекты.

Гипотеза Эверта подтверждается физиологическими работами по изучению электрической активности нейронов в зрительной покрышке и претектальной области таламуса в ответ на стимуляцию сетчатки и других связанных с этой функцией частей головного мозга. Это исследование представляет большой интерес не только как демонстрация соответствующего участия сетчатки и мозга в фильтрации стимула, но так же как прекрасный пример того, чего можно достичь разумным сочетанием поведенческих и физиологических методов.

Понятие об этологии, ее задачи, методы. Современное состояние этологии.

Этология (от греч. ethos – обычаи, нрав, характер) – биологическая наука, изучающая поведение животных в естественных условиях; уделяет преимущественное влияние анализу генетически обусловленных (наследственных, инстинктивных) компонентов поведения, а также проблемам эволюционного поведения. Тесно связана с зоологией, эволюционным учением, физиологией, экологией, генетикой.

Этология изучает психику животных.

Одна из основных задач этологии - изучение развития психики животных в процессах филогенеза и онтогенеза.

А.Н.Леонтьев в одной из последних своих работ ("Образ мира", 1979) писал, что жизнь и животных, и человека осуществляется в предметном мире, и приспособление к нему происходит как приспособление к связям наполняющих этот мир вещей, к их движению, изменению во времени. Этология должна изучать характеристики образа мира, как специфичные только для животных, так и общие для животных и человека".

В этологии и раньше и теперь преобладает тенденция к изучению отдельных психических функций и способностей. Накоплены и обобщены этологические данные о различении свойств предметов животными, о выработке двигательных навыков, о способности к абстрагированию, об ориентации животных в пространстве и т.д. Тем не менее представление о психике конкретного вида животных или о психике той или иной особи остается очень мозаичным, похожим на лоскутное одеяло.

В настоящее время должен быть сделан переход от традиционного рассмотрения изолированных психических характеристик к анализу целостного поведения животного в природной среде обитания. Традиционно изучение психики животных происходит в условиях лабораторного эксперимента, которые далеки от природы. Часто задачи, которые ставят исследователи перед животными, искусственны, далеки от жизненных ситуаций; сама логика их постановки порой антропоморфна, то есть навеяна особенностями функционирования психики человека, а не психики животных. (Для животных иногда адаптивнее отказаться от решения задачи, чем пытаться ее решить).

Задачи и цели этологии

Задачи и цели проведения этологических наблюдений могут быть весьма разнообразны и направлены как на решение чисто практических, прикладных вопросов (определение физиологического состояния по внешним проявлениям или исследование возможности оставить новорожденного детеныша с матерью), так и решение теоретических проблем этологии (например, описание и последующее межвидовое сравнение поведенческих репертуаров или исследование механизмов парного взаимодействия).

При выборе конкретной задачи можно отталкиваться от какой-то проблемы или круга проблем и выбирать объект наблюдений так, чтобы наиболее легким путем разрешить поставленный вопрос. Этот подход считается наиболее продуктивным, однако на практике исследователь далеко не всегда обладает свободой выбора объекта. Поэтому чаще применяют противоположный подход - от объекта к проблеме, при этом усилия направляются на решение более легких вопросов. Если работа носит практический характер, то часто как объект, так и задачи исследования бывают жестко заданы. Основные направления этологических исследований, основной метод которых - наблюдения за поведением животных в неволе:

Выявление индивидуальных и видовых особенностей поведения

В рамках этого направления возможно сравнение структурных и временных характеристик различных поведенческих проявлений (выразительных движений, поз, поведенческих последовательностей, мимики, звуков), а также сравнительный анализ реакций на какие-либо стандартные ситуации. При изучении индивидуальных различий достаточно показать отличия выбранных показателей поведения сравниваемых животных; для выявления видовой специфики этого мало - необходимо также сравнивать пределы варьирования каждого признака в рамках одного вида, т.е. необходимы данные о большом числе животных.

Факторы, формирующие активность животных в неволе

Пользуясь тем, что в условиях неволи возможен сравнительно полный контроль действующих на животное внешних факторов, можно выделить то влияние, которое оказывает каждый из этих факторов. Часто такие наблюдения обладают большой практической ценностью. Обычно выделяют такие факторы, как: метеоусловия, режим кормления и уборок, режим и характер контактов с людьми, контакты с другими животными, нерегулярные воздействия (громкие шумы, появление необычных объектов и т.п.). В число внешних факторов входит и характер представленного животным пространства, хотя изучение пространственных характеристик активности обычно требует специальных наблюдений.

Описание тех сторон жизнедеятельности, которые малодоступны для изучения в природе

Здесь в первую очередь идет речь о поведении, связанном с размножением и выращиванием детенышей. Основные вопросы: поведенческие показатели готовности к размножению, описание процесса формирования пары, ухаживания, спаривания. Особое внимание необходимо уделить временным параметрам, а также регистрации аномальных поведенческих проявлений. При описании выращивания молодняка надо отмечать частоту и длительность кормлений, длительность пребывания самки в контакте с детенышами (и изменения обоих этих показателей по мере взросления молодняка), изменения в поведении детенышей.

Описание взаимоотношений с особями своего вида

Изучение механизмов внутривидового (социального) взаимодействия - одна из наиболее сложных и увлекательных задач этологии. При изучении этого вопроса в неволе появляется возможность помимо традиционных характеристик поведения (выразительных движений и поз, общего характера взаимодействий) анализировать такие характеристики социального взаимодействия, как динамика индивидуальных дистанций, степень синхронизации активности.

Методы этологии

Этологическому эксперименту должно предшествовать наблюдение за животными в природных условиях. Предпочтительнее эксперимент в природных условиях. Оптимальный вариант - наблюдение за повседневной жизнедеятельностью животных в условиях естественного эксперимента, поставленного самой природой. Допустимы исследования в искусственно созданных экспериментатором ситуациях, при условии их экологической адекватности

Этологические методы предполагают целостный, аутэкологический и, для таксонов позвоночных животных и некоторых беспозвоночных, - синэкологический подход. Аутэкология изучает связь отдельной особи со средой обитания. Синэкологический подход шире аутэкологического. Синэкологический подход предполагает, что особь живет не "сама по себе", а в популяции и, более того, в коадаптивном комплексе близких видов. Коадаптация - совместная адаптация (приспособление).

Различные подходы и основания для классификации поведения животных.

Существующие в настоящее время системы классификации поведения многообразны, так как число критериев, которые могут быть положены в ее основу, практически безгранично.

Классификация Д. Дьюсбери (1981), частично переработанная авторами, подразделяет поведение на три основные группы — индивидуальное, репродуктивное и социальное.

Индивидуальное поведение включает разнообразные акты, направленные на выживание и жизнеобеспечение отдельной особи:

- Локомоция - перемещения животного в пространстве, необходимые для выполнения практически любых приспособительных функций.

- Манипуляционная активность - совокупность действий особи с предметом, направленная на его адекватное использование в приспособительной деятельности. Составляет необходимый компонент пищевого, гнездостроительного, исследовательского, орудийного, а также других сфер поведения животного. Представляет собой систему определенным образом интегрированных элементов разного иерархического уровня. Сложность этой системы определяется не только морфологическими особенностями эффекторов (например, развитие кисти у обезьян или превращение передних конечностей в крылья у птиц), но также и общим уровнем организации поведения и психики животного (Дерягина, 1986).

- Исследовательская активность - комплекс реакций, которые знакомят животное с окружающей средой или источником раздражения и создают основу для «индивидуального программирования поведения» (Тинберген, 1963).

- Кормовое (или пищедобывательное) поведение - сложный, иерархически организованный многоуровневый комплекс двигательных актов, направленных на отыскание, схватывание, удержание добычи и последующее манипулирование с ней. В кормовом поведении действия с наследственно обусловленной видоспецифической программой тесно переплетены с действиями, приобретенными в результате индивидуального приспособления к среде. На пищедобывательных реакциях основано большинство методик изучения высшей нервной деятельности животных.

- Поведение, направленное на поиск оптимального температурного режима, которое обеспечивает процессы терморегуляции.

- Защитное поведение, связанное с поисками убежища, избеганием опасностей, охраной детенышей.

- Гигиеническое поведение направлено на поддержание чистоты тела, а также осуществление уринации и дефекации.

- Игра - совокупность специфически ювенильных проявлений всех форм поведения взрослого животного, характерная главным образом для молодых особей (Фабри, 1976; 1993), или та форма деятельности, «в которой складывается и совершенствуется управление поведением на основе ориентировочной деятельности» (Эльконин, 1997).

- Орудийная деятельность - особая категория индивидуального поведения, когда одни предметы окружающей среды используются для воздействия на другие в качестве средств, повышающих эффективность поведения в какой-либо сфере жизнедеятельности или даже уровень всего поведения в целом (Фабри, 1980). Это, несомненно, важная категория поведения, особенно в связи с проблемой разума животных. Однако она не столь универсальна, как рассмотренные выше, потому что к использованию орудий прибегают относительно немногие животные, причем в определенных и достаточно редких ситуациях.

Репродуктивное поведение связано с образованием брачных пар, выведением потомства и его воспитанием (его рассмотрение не входит в нашу задачу).

Социальное поведение включает все типы взаимодействий животных в сообществе, диапазон которых очень широк. Одни животные ведут исключительно одиночный образ жизни, большинство других образует разнообразные по численности (до многих тысяч особей) и уровню сложности сообщества. Многие виды в течение года переходят от одиночного к общественному образу жизни. Такие переходы характерны для многих видов птиц, некоторых грызунов и хищных млекопитающих (волки).

Проявление всех форм поведения находится под влиянием суточных, сезонных и других биологических ритмов.

Другие классификации поведения. Наиболее часто употребляемые классификации поведения подробно рассмотрены в фундаментальном руководстве Р. Хайнда «Поведение животных» (1975, гл. 2). Назовем некоторые из них.

- По непосредственным причинам, вызывающим тот или иной поведенческий акт. Например, все виды активности, частота или интенсивность которых достоверно повышаются под действием мужского полового гормона, можно объединить и обозначить как «половое поведение самца». Подобно этому все виды взаимодействия самцов с соперниками могут быть описаны как «агонистическое поведение».

• По функциям - группировка различных форм поведения в зависимости от той роли, которую они играют в жизни животного. Этот способ позволяет выделить такие категории, как угроза, ухаживание, добывание пищи и т. д.

• По происхождению в филогенезе - широко используется этологами при рассмотрении проблем эволюции поведения, в частности эволюции собственно инстинктивных действий. В ее основе лежит тщательное сравнительное изучение поведения видов с разной степенью родства.

• По способу формирования в онтогенезе - одна из важнейших и наиболее распространенных. Учитывает особенности проявления данного поведенческого акта в процессе индивидуального развития. Согласно этой классификации поведение традиционно подразделяют на врожденное (инстинктивное) и приобретенное в результате научения. Это приближается к принятому в физиологии ВИД выделению двух видов деятельности - условно- и безусловно-рефлекторной. Врожденное поведение обеспечивает приспособление особи к условиям среды, обычно характерным для вида в целом. Приобретенное поведение - способ индивидуального приспособления особи к меняющимся условиям среды.

Классификация форм поведения, предложенная Л. В. Крушинским.

Для точного ответа на вопрос о соотношении врожденных и приобретенных компонентов в поведении требуется специальный анализ с применением генетических методов и депривационных экспериментов (воспитание в изоляции от действия тех или иных факторов внешней среды). Ответ в каждом конкретном случае особый, причем наибольшие трудности возникают, когда речь идет о сложных когнитивных функциях (соотношение влияний генотипа и среды на психические особенности человека, а также на некоторые признаки поведения животных.

Зачастую само деление на «врожденное» и «приобретенное» производится совершенно неправомерно. Например, во многих случаях, когда поведенческий акт сформировался без явного участия ассоциативного обучения, его относят к категории врожденных. Однако это далеко не всегда верно, поскольку, во-первых, не все индивидуальные приспособительные поведенческие реакции есть результат обучения, и, во-вторых, если для появления поведенческого акта не требуется обучения, это еще не значит, что он осуществляется по готовой генетической программе. Здесь мы сталкиваемся с довольно распространенным вариантом смешения понятий.

Классификация форм поведения, предложенная Л. В. Крушинским (1986), соединяет в себе два критерия: 1) способ формирования в онтогенезе, 2) принципиальные нейробиологические механизмы, лежащие в основе осуществления данного поведенческого акта. Используя эти критерии, Л. В. Крушинский выделил три основные категории поведенческих актов.

* Поведение, которое строится по наследственно обусловленной программе и не требует для своего развития специального обучения или тренировки. В целом соответствует врожденным, или инстинктивным, действиям.

* Поведение, которое формируется постепенно, по мере накопления индивидуального опыта. Это различные формы привыкания и обучения.

* Поведение в новой для животного ситуации, на основе экстренного принятия им решения, без предварительного обучения и при отсутствии соответствующей наследственной программы. К этой категории относится элементарная рассудочная деятельность (мышление) животных.

Реальное поведение животного представляет собой сложное переплетение названных компонентов. В ряде случаев сходные по внешнему выражению действия могут различаться по их соотношению.

Индивидуальное приспособление животного к условиям среды может осуществляться двояко: обучение дает ему возможность приспособиться к постоянно действующим, несколько варьирующим, но знакомым факторам среды, а благодаря различным видам мышления, или рассудочной деятельности, животное может ответить экстренной и адекватной реакцией на непредвиденные изменения привычных условий, что практически невозможно достичь лишь на основе навыков и привычек, приобретенных научением.

Как подчеркивает Л. В. Крушинский (1986), особая приспособительная роль элементарной рассудочной деятельности состоит в «обеспечении адаптивной реакции уже при первой встрече с новой ситуацией».

Инстинкт и инстинктивное поведение: соотношение понятий.

Оксфордский толковый словарь по психологии

Инстинкт (лат – instinctus) - означает побуждавшим вынуждающий, при этом подразумевается, что такие импульсы естественны или врожденны. Существует четыре общих, различающихся между собой значения этого термина:

Неприобретенная реакция, характерная для членов данного биологического вида.

Тенденция или предрасположенность реагировать определенным способом, который является характерным для определенного вида. Эта предрасположенность – предполагаемая основа наблюдаемого поведения.

Сложный, скоординированный набор действий, универсального или почти универсально, проявляющийся у данного вида, возникающих при определенных стимульных условиях, определенных состояниях наличия влечения и определенных условиях развития. Это значение встречается прежде всего в этологии; см., например, врожденный механизм высвобождения, фиксированный паттерн активности и связанные с ними термины.

Любая из ряда неприобретенных, наследственных тенденций, которые, как предполагается, выполняют функции мотивационных сил сложных человеческих моделей поведения. Это значение, конечно, выражается в классическом психоанализе.

В фактическом использовании, способ применения этого термина резко отличается от теории к теории. Первой школой психологии, которая сделала инстинкт центральным понятием, был Фрейдизм. В своих ранних трудах Фрейд выделил два класса инстинктов: эго-инстинкты, или инстинкты самосохранения, и половые, или репродуктивные, инстинкты, позднее он ограничил их до Танатоса (инстинктов смерти) и Эроса (инстинктов жизни). Фрейд ясно показывал, что инстинкты были существенными мотивационными силами поведения но не определяли специфические поведенческие проявления. Основной акцент делался скорее на том, что является инстинктивным, чем на самих инстинктах.

В гормической психологии Макдугалла все поведение рассматривалось как преднамеренное или целенаправленное и мотивированное основными специфически видовыми наклонностями, инстинктами. В отличие от Фрейда, Макдугалл применял этот термин широко по отношению ко всем мотивационным конструкциям, и полученное в результате быстрое увеличение числа инстинктов подорвало научный базис теории.

Употребление этого термина этологами (прежде всего в значении 3, но во взаимодействии с 1 и 2) подчеркивало специфически видовые и биологические аспекты. Это становится ясным из определения Лоренца: "Поведение, которое в значительной степени определяется нервными механизмами, включенными в филогенез вида". Обратите внимание, что эта модель употребления специально включает поведение, в противоположность психоанализу, сосредоточивавшему внимание на мотивации.

Путаница во многом возникла из нескольких неразрешенных проблем:

а) Проблема наследственности: степень, в которой инстинкты являются биологически запрограммированными или следуют из факторов, относящихся к окружающей среде.

б) Видовая специфичность: являются ли инстинкты общими мотиваторами или они могут развиваться только внутри отдельных видов? Накапливающиеся свидетельства здесь имеют тенденцию поддерживать этологический подход, в котором основное внимание уделяется внутривидовому анализу.

в) Поведенческая специфика: степень, в которой определенные модели поведения должны включаться в понятие. Чем специфичнее предполагаемая модель поведения, тем больше возможность, что этот термин будет принимать недопустимую неопределенность.

В современных научных исследованиях все чаще избегают употребления понятия «инстинкт» ввиду многообразия и нечеткости его толкования. Понимаемое как врожденное, наследственно фиксированное, видотипичное, «инстинктивное поведение» складывается из инстинктивных действий или актов, которые в свою очередь состоят из отдельных инстинктивных движений (или поз, звуков и т.п.). Четкое разграничение этих терминов необходимо для анализа обсуждаемой категории поведения животных. Инстинкт - это совокупность врожденных компонентов поведения и психики животных и человека, а инстинктивное поведение животных совокупность сформировавшихся в процессе развития данного вида животных наследственно закрепленных, врожденных, общих для всех представителей вида компонентов поведения, составляющих основу жизнедеятельности животных.

Когда говорится, что поведение является совокупностью функций внешних, «рабочих» органов животного организма, необходимо различать сами эти функции и их ориентацию во времени и пространстве. И то и другое происходит на инстинктивной основе. Научением же можно только менять ориентацию этих функций. Это означает, что никаким научением нельзя заставить функционировать органы животного иначе, чем это обусловлено их генетически фиксированным строением. Нельзя «научить зайца спички зажигать», так как у него нет соответствующих морфофункциональных особенностей в строении конечностей. Но можно путем дрессировки научить зайца пользоваться своими конечностями естественным (инстинктивным) образом в нужный момент и в определенном направлении, т.е. ориентировать его инстинктивные движения во времени и пространстве путем научения.

Можно сказать, что вся жизнедеятельность животного организма, проявляющаяся во внешней активности, зиждется на инстинктивных движениях и других инстинктивных реакциях (термических, электрических, изменения окраски, выделения секретов и т.п.). эти реакции, главным образом движения, обеспечивают все жизненные функции организма, процессы обмена веществ, а тем самым существование особи и размножение. Вот почему мы говорим о примате инстинктивных движений и по отношению к нервной деятельности, сенсорике, психическому отражению, которые служат у животных лишь для осуществления этих движений, для их ориентации. Поэтому в эволюционном плане развитие психики являлось необходимым следствием (а затем уже - и предпосылкой) повышения уровня обмена веществ и двигательной активности.

Инстинктивное поведение не исчерпывается, однако, самими функциями экзосоматических органов, а включает в себя и механизмы их регулировки и пространственно-временной ориентации. В этом отношении регулировка и ориентация на основе научения, служат хотя и важным, но все же лишь дополнением к этим инстинктивным процессам. Примером инстинктивного поведения может служить сохранение способности к спариванию у самцов макаки или у крыс. Содержавшихся после рождения в изоляции. Развивавшиеся изолированно от других обезьян самцы макаки могли спариваться, но испытывали существенные затруднения. С другой стороны, самцы крыс, выращенные изолированно, могли спариваться даже легче и чаще, чем особи, развивавшиеся среди взрослых крыс. Эти примеры показывают, что даже сложное половое поведение может передаваться по наследству. Следовательно, инстинктивными принято называть такие формы поведения, которые передаются из поколения в поколение при помощи генетических механизмов. Эти формы поведения проявляются спонтанно или при появлении раздражителей, которые их вызывают.

Не только половое поведение может носить инстинктивный характер. Стрекотание самцов сверчков при исполнении брачной песни носит строгий видовой характер и неповторимый звуковой рисунок. Если провести скрещивание сверчков с разными песнями, то их потомки в первом поколении будут обладать песней смешанного звучания.

Особенно много примеров, связанных с врожденными навигационными способностями птиц. Почти все птицы, мигрирующие на значительные расстояния, ориентируются по звездному небу. Эта способность инстинктивна и передается по наследству.

В поведении птенцов выводковых птиц встречаются уникальные примеры наследуемого поведения. Птенцы австралийской кустарниковой индейки обладают одной из наиболее сложных форм врожденного поведения. Они вылупляются из яиц в сорной куче на глубине 60 см. Птенцы индейки не выклевываются из яйца, а разламывают скорлупу, упираясь в нее ногами и спиной. Затем они отдыхают несколько часов и начинают выбираться наружу без помощи родителей. Для этого птенцы ложатся на спину и разрывают материал кучи над собой. Материал падает с «потолка» камеры, а птенцы утрамбовывают его спиной «на полу». Подъем на поверхность кучи продолжается в течение 2,5 суток. Птенцы появляются на свет полностью оперенные и готовые вести самостоятельную жизнь. Следовательно, птенцы обладают довольно сложным врожденным поведением, которое они реализуют до первой встречи с представителями своего вида или родителями.

Среди наследуемых форм поведения представляет большой интерес феномен «самооплевывания» у ежей. Эта форма поведения ежей состоит в том, что ежи оплевывают иголки боков и крестцовой области после обследования незнакомого объекта. «Самооплевывание» является врожденной формой поведения и проявляется у детенышей в первые дни жизни. Это генетически передаваемое поведение выполняет информационную функцию и сохраняется в течение всей жизни.

Для того чтобы инстинктивное поведение могло проявиться, нужна не только стимулирующая ситуация вовне, но и определенные внутренние факторы в форме потребностей или мотиваций.

Внутренняя среда животного организма непрерывно обновляется, но эта среда остается по своим физиологическим показателям постоянной. Стабильность внутренней среды - совершенно необходимое условие для жизнедеятельности организма. Любые, даже незначительные, отклонения от нормы воспринимаются системой интерорецепторов и приводят в действие физиологические механизмы саморегуляции, в результате чего эти нарушения устраняются. Такими механизмами саморегуляции отечественный физиолог академик П.К. Анохин считал сложные динамические структуры, функционирующие по принципу обратной связи и обозначенные им как функциональные системы. Итак, первопричиной и основой мотивации поведения являются более или менее значительные и длительные отклонения от нормального уровня физиологических функций, нарушения внутренних ритмов, обеспечивающих жизнедеятельность организма. Эти сдвиги выражаются в появлении потребностей, на удовлетворение которых и направлено поведение.