- •Глава 2. Специальная часть

- •2.2.2 Техническое описание аппаратурно-методического комплекса «Протон-20м»

- •Исследования керна ямр-релаксометром Введение

- •Физические основы метода ямр

- •Петрофизические основы метода

- •Принципы обработки сигнала: данные ямр и распределения t2

- •2.2.2 Техническое описание аппаратурно-методического комплекса «Протон-20м»

- •Программно-методическое обеспечение петрофизических ямр исследований горных пород

- •2.3 Определение петрофизических характеристик горных пород стандартными методами Стандартные методы определения пористости в лаборатории

- •Стандартный метод определения Кво в лаборатории

- •2.4 Определение петрофизических характеристик горных пород методом ямр

2.2.2 Техническое описание аппаратурно-методического комплекса «Протон-20м»

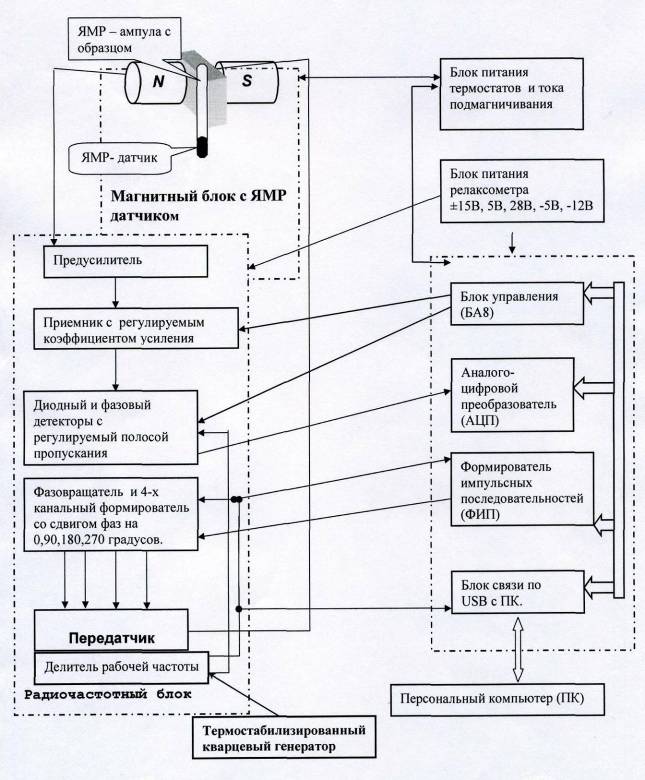

АМК ядерно-магнитных исследований горных пород базируется на современном программно-управляемом ЯМР релаксометре пятого поколения типа «Протон-20М».

Конструктивно релаксометр выполнен в виде двух блоков: блока магнитного и блока управления. Электрическая связь между блоками и между блоком управления и компьютером осуществляется с помощью кабелей и жгутов, входящих в комплект прибора.

В магнитный блок (МБ) входят два цилиндрических магнита с наполюсниками для создания в межполюсном зазоре постоянного магнитного поля, юстировочное устройство для обеспечения однородности этого поля и датчик ЯМР с катушкой индуктивности для приема измеряемых сигналов и формирования радиочастотных импульсов.

Блок управления изготовлен на базе конструктива системного блока персонального компьютера типа IВМ РС, внутри которого располагаются электронные устройства: блок питания, приемник, передатчик, усилитель мощности, контроллер блока управления, модуль стабилизаторов. На задней панели установлены разъемы для подключения внешних устройств.

ЯМР релаксометр имеет следующие технические характеристики:

1. Неоднородность постоянного магнитного поля релаксометра в объеме образца диаметром 30 мм не более 1·10-3Тл/м.

2. Приемный тракт релаксометра обеспечивает фазовый (квадратурный) режим детектирования и имеет фильтр низких частот с тремя фиксированными значениями частоты среза: 1,0 МГц; 0,3 МГц; 0,1 МГц.

3. Передатчик релаксометра формирует синусоидальный сигнал частоты (12,0 ± 0,5) МГц с нестабильностью не более 10 Гц/ч с фиксированным фазовым сдвигом 0°; 90°; 180°; 270° для формирования радиочастотных импульсов.

4. Чувствительность релаксометра (отношение сигнал/шум) при полосе пропускания 1 МГц и однократном накоплении не менее 350.

5. Время парализации релаксометра ("мертвое время") не более 10 мкс.

6. Релаксометр обеспечивает:

- измерение времени спин-спиновой релаксации Т2 в диапазоне от 15 до 3 ·107 мкс с относительным СКО не более 5% при отношении сигнал/шум не менее 50;

- измерение времени спин-решеточной релаксации Т1 в диапазоне от 0,5 до 105 мс с относительным СКО не более 5% при отношении сигнал/шум не менее 50;

7. Потребляемая релаксометром мощность не более 400 Вт.

8. Габаритные размеры релаксометра:

- блок управления - 200x350x420 мм;

- магнитный блок - 440x270x500 мм.

9. Масса релаксометра не более:

- блока управления - 12 кг;

- магнитного блока - 70 кг.

Программно-методическое обеспечение петрофизических ямр исследований горных пород

С целью повышения оперативности петрофизических ядерно-магнитных исследований было разработано соответствующее методическое обеспечение. Методика проведения ядерно-магнитных исследований каменного и флюидного материала предусматривает оптимизацию режимов измерений по результатам обработки получаемых данных в реальном времени. В соответствии с этим АМК ядерно-магнитных исследований каменного и флюидного материала был построен на основе современных ЭВМ. В созданном АМК процессы настройки прибора, проведения измерений и обработки получаемой информации осуществляются автоматически под управлением программных средств.

Для этого были разработаны программы, управляющие функционированием аппаратуры, обеспечивающие измерения во всех необходимых режимах, обработку результатов измерений и определение петрофизических параметров.

При комплексной настройке прибора автоматически устанавливаются: ток подмагничивания, обеспечивающий резонансные условия, коэффициент усиления приемного тракта, длительность радиочастотных импульсов и период запуска импульсных последовательностей. Настройка осуществляется после достижения температуры магнитного блока значения +40С.

При проведении измерений образцов пород предварительно проводится калибровка прибора с помощью стандартного образца (СО). После выбора в меню интерфейса соответствующей программы запускается процесс анализа образца. Анализ состоит из измерения, математической обработки релаксационных кривых и определения петрофизических параметров исследуемых образцов пород.

В результате обработки полученных данных ЯМР измерений исследуемого образца по определенным математическим алгоритмам получают амплитуду сигнала ССИ, амплитудные значения и времена спин-решеточной релаксации (Т1) и спин-спиновой релаксации (Т2) соответствующих компонент кривых релаксации.

Затем по предварительно установленным зависимостям между ЯМР характеристиками и коллекторскими свойствами пород определяются петрофизические параметры.

После окончания анализа результаты сохраняются в ASCII-файле result.txt, который записывается на жестком диске.

Персональный компьютер через интерфейс пользователя осуществляет связь оператора с устройствами ЯМР-анализатора в интерактивном режиме и предназначен для задания исходных данных и режимов работы, управления режимами измерений, контроля правильности функционирования ЯМР-анализатора и обработки результатов измерений.

Работа с ЯМР-анализатором состоит из следующих этапов:

1) подготовка к работе;

2) настройка;

3) измерения;

4) обработка результатов измерений;

5) вывод результатов измерений.

Режимы измерений

В релаксометре реализованы следующие режимы измерений:

А) измерение амплитуд сигналов ССИ;

Б) измерение времени спин-решеточной релаксации Т1 методом 90 - τ - 90°;

В) измерение времени спин-спиновой релаксации Т2 методом Карра-Парселла-Мейбаума-Гилла (КПМГ).

В режиме измерения параметров ЯМР - сигнала (определение амплитудных характеристик и времен релаксации) прибор обеспечивает формирование импульсных последовательностей по жестким программам.

А) Измерение амплитуд сигналов ССИ осуществляется путем формирования 90-градусного импульса с фазой заполнения 0° и периодом повторения, задаваемым оператором, или по результатам настройки при измерении амплитудных характеристик сигнала ССИ.

Б) Измерение времени спин-решеточной релаксации Т1 осуществляется путем формирования последовательности 90° - τ - 90°; при измерении Т1 фаза заполнения радиоимпульсов - 0°. Оператором задаются начальное (Tmin) и конечное (Tmax) значения задержки τ между импульсами и число измерений. Расчет промежуточных значений производится компьютером в зависимости от числа измерений.

Измерение времени спин-решеточной релаксации Т1 методом 90° - τ - 90° не требует тщательной настройки. Первый 90-градусный импульс поворачивает вектор намагниченности в плоскость, перпендикулярную относительно вектора напряженности постоянного магнитного поля; равновесная намагниченность равна нулю. Далее происходит возвращение к равновесному состоянию, но не достигает его, так как через время τ подается второй 90 - градусный импульс. Возникающий после него сигнал ССИ пропорционален продольной намагниченности. Проводя измерения при различных значениях τ и подставляя результаты в выражение:

ln(Мо-Мτ) = ln2М0-τ/Т1,

можно определить 1/Т1, как наклон графика зависимости ln(Мо - Мτ) от τ.

В) Измерение времени спин-спиновой релаксации Т2 осуществляется с помощью метода «спинового эха», основанного на свойстве обратимости процесса затухания свободной прецессии, обусловленного неоднородностью постоянного магнитного поля. Двухимпульсный метод спинового эха, предложенный Ханом, состоит в том, что на спиновую систему воздействуют импульсной последовательностью 90° - τ - 180° и в момент времени 2 τ наблюдают сигнал спинового эха.. Возникновение сигнала спинового эха обусловлено тем, что расфазировавшиеся после 90°-го импульса вследствие неоднородности постоянного магнитного поля магнитные моменты протонов после 180- градусного импульса вновь оказываются совпадающими по фазе.

Используя многоимпульсную последовательность: 90° - τ- (180°- 2 τ )-n, где n - число повторений 180-градусных импульсов можно наблюдать серию из n сигналов спинового эха. Для устранения накопления ошибок, связанных с неточной установкой длительности 180 - градусных импульсов, их фазу сдвигают на 90° по отношению к фазе 90 – градусного импульса. Этот метод, который назван методом Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ), реализован в релаксометре Протон-20М.