- •Москва 2014

- •5. Мониторинг процесса выполнения курсового проекта (работы)

- •Протокол заседания комиссии по защите курсового проекта

- •Реферат

- •Введение

- •Методы дистанционной лучевой терапии

- •Бетатрон

- •Основы теории бетатрона

- •Малогабаритные бетатроны

- •Применение бетатрона в медицине

- •Коллимирование пучка квантов.

- •Выравнивание пучка квантов бетатрона

- •Применение пучка электронов для терапии

- •Асклепитрон-45

- •Российские бетатроны для иолт

- •Бетатрон с катушкой сжатия и растяжения

Коллимирование пучка квантов.

При терапевтическом применении бетатрона требуется очерченный пучок, за геометрическими границами которого доза излучения не должна превышать предельную безопасную составляющую по нормам 5 · 10 –4 Гр за один сеанс. Кроме того, необходимо изменять поперечные размеры пучка в зависимости от величины облучаемой опухоли. Для получения резко очерченного пучка применяют систему свинцовых диафрагм, так называемый коллиматор. Вследствие высокой энергии бетатронного излучения толщина коллиматора в направлении распространения излучения достигает значительных размеров. Распределение интенсивности излучения относительно оси пучка получается симметричным, если ось пучка точно совпадает с осью отверстия коллиматора. Установка и регулирование коллиматора относительно оси пучка занимает много времени и требует кропотливой работы. Поэтому многократное повторение этой процедуры нецелесообразно. Однако при необходимости изменить размеры сечения пучка надо поставить коллиматор с соответствующим отверстием. Чтобы избежать непроизводительной затраты времени на юстировку коллиматора при смене поля облучения, центральную часть коллиматора изготавливают в виде отдельной втулки, которую можно свободно заменить другой с новым отверстием. При наличии набора готовых втулок с разными отверстиями возможно в широких пределах изменять размеры поля облучения.

В бетатронах фирмы Сименс-Райнигер (Германия) размеры поля облучения изменяют с помощью подвижных диафрагм, позволяющих получить любое поле прямоугольной формы. Движением диафрагм управляют с пульта оператора. Поскольку излучение бетатрона распространяется преимущественно в направлении «вперед», отпадает необходимость окружать мишень свинцом со всех сторон (как, например, при использовании радиоактивного препарата). Результаты измерения распределения интенсивности излучения в пространстве показали, что если коллиматор занимает в горизонтальной плоскости угол около 24°, то в нем поглотится большая часть полного излучения бетатрона при энергии 10 МэВ и выше. Излучение бетатрона, проходя через диафрагму, выбивает из стенок последней большое количество вторичных электронов, которые «загрязняют» пучок квантов, увеличивая поверхностную дозу. Наиболее выгодно удалять электроны из пучка магнитным полем, создаваемым системой катушек индуктивности, располагаемых на пути коллиматорного пучка. Если коллиматор поместить ближе к мишени, электроны удаляют автоматически краевым полем намагничивающих катушек бетатрона. Стремление располагать коллиматор по возможности ближе к мишени оправдывается тем, что размеры коллиматора, соответственно, уменьшаются, так как пучок около мишени имеет малое сечение. Однако при чрезмерном приближении коллиматора к ускорительной камере нарушаются условия ускорения электронов вследствие наличия вихревых токов в материале коллиматора, способствующих возникновению искажения магнитного поля в рабочей зоне. Для уменьшения вихревых токов в коллиматоре его набирают из тонких листов свинца. Возможно изготовление коллиматора из сплошного свинцового блока при условии, что коллиматор располагают достаточно далеко от рабочей зоны бетатрона.

При расчете размеров коллиматора используют пространственное распределение излучения бетатрона, определяемое экспериментально. Предварительный расчет можно произвести либо на основе теоретической картины распределения излучения, либо на основе экспериментальных данных, полученных ранее на аналогичных установках.

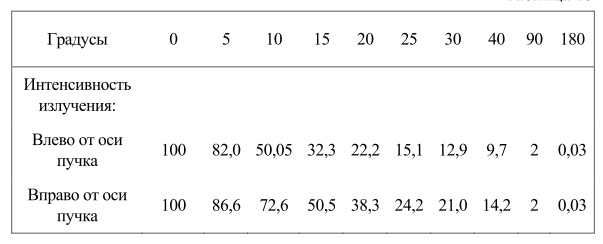

Таблица 1.Пространственное распределение интенсивности излучения бетатрона на энергию 10 МэВ, полученное экспериментально.

Интенсивность излучения для различных углов приведена в процентах от интенсивности на оси пучка, принятой за 100 %. Ослабление интенсивности излучения в поглотителе с учетом закона «обратных квадратов» выражается известным уравнением:

![]() (1)

(1)

где ![]() – интенсивность «падающего» (первичного)

излучения в данной точке;

– интенсивность «падающего» (первичного)

излучения в данной точке; ![]() – интенсивность в той же точке при

наличии на пути излучения слоя поглотителя

толщиной х; μ – коэффициент ослабления

излучения в материале поглотителя;

f – расстояние от источника излучения

до поглотителя.

– интенсивность в той же точке при

наличии на пути излучения слоя поглотителя

толщиной х; μ – коэффициент ослабления

излучения в материале поглотителя;

f – расстояние от источника излучения

до поглотителя.

Уравнение (1) справедливо для монохроматического излучения. Применение его с излучением сплошного спектра возможно при условии, что коэффициент ослабления для излучения данного состава и данного поглотителя определен экспериментально.

Из (1) после логарифмирования и упрощения находим толщину слоя поглотителя:

![]() (2)

(2)

Задаваясь целью снизить уровень излучения за пределами коллимированного пучка до 0,05 % интенсивности на оси пучка, по формуле (2) находим толщину свинцового коллиматора в области, непосредственно прилегающей к пучку. Эта толщина, например, для бетатрона на энергию 10 МэВ равна 15,5 см. В практически выполненном коллиматоре его толщина составляет 17 см.

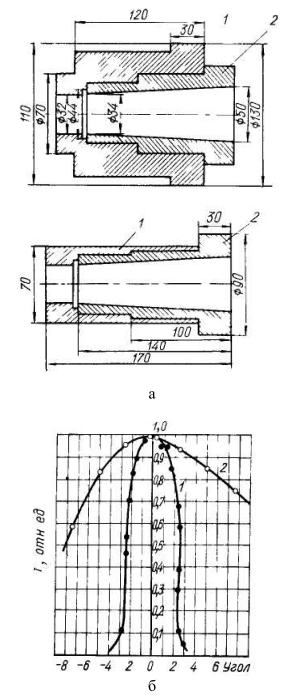

Рис.2. Коллимированное излучения бетатрона:

а) схема конструкции коллиматора: 1 – коллиматор; 2 – сменная часть

коллиматора; б) распределение излучения: 1 – с коллиматором, 2 – без коллиматора

Коллиматор располагают между катушками электромагнита. Его

крепление позволяет регулировать положения для совмещения осей

пучка и коллиматора.

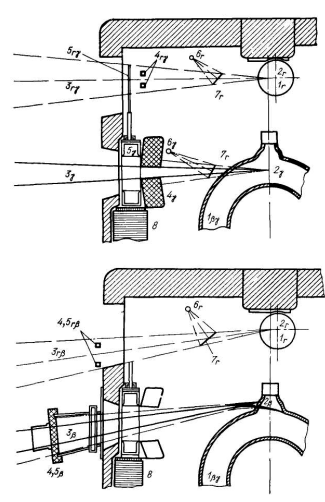

Рис.3. β- и γ-излучения бетатрона и рентгеновское излучение

диагностической трубки.

На рис. 3 представлена схема расположения деталей, формирующих пучок в медицинском бетатроне на энергию 35 МэВ фирмы Броун-Бовери (Швейцария) [157].

В этом бетатроне коллимируют пучок двумя парами свинцовых блоков, которые от электрического привода плавно перемещаются, «вырезая» пучок прямоугольного сечения с любым соотношением сторон. Установка снабжена также встроенным диагностическим рентгеновским аппаратом. Индекс r на обозначениях рис. 3 относится к этому рентгеновскому диагностическому пучку, а индекс γ – к пучку тормозного излучения бетатрона.