- •Ответы на билеты.

- •Билет№1.

- •Билет№2.

- •.№3.Какой установлен общий порядок производства манёвров на станционных путях, расположенных на уклонах , где создаётся опасность ухода вагонов на перегон . Птэ п. 15.18, идп п.12.36.

- •Билет№3.

- •Билет №4.

- •Локомотивной бригады. Птэ п.16.42.

- •Билет № 5

- •Билет № 6

- •Билет №7

- •2.С каким подвижным составом запрещается производить маневры толчками и распускать с горки? птэ п.15.19

- •3. При ведении поезда машинист должен? птэ п. 16.39

- •7. Что служит разрешением на выезд маневрового состава за границу станции на однопутном перегоне при автоблокировке? идп п. 12. 57. (Новая инструкция 16. 7. 2.)

- •10. Как производится контрольная проверка тормозов, при обнаружении не эффективных тормозов? Инструкция по тормозам п. 19.2.1.

- •8. Действия машиниста при разъединении(разрыве) поезда на перегоне? идп п.7.9 (Новая инструкция 11.9)

- •2.Машинист обязан?

- •11.Действия машиниста при наличии ползуна на колёсной паре?

Билет № 5

№1. Назовите основные обязанности работников жел.дор. транспорта ? ПТЭ п.1.1

Основными обязанностями работников Ж.Д. транспорта являются: удовлетворение потребностей относительно перевозок пассажиров и грузов при безусловном обеспечении безопасности движения и сохранности перевозимых грузов, эффективное использование технических средств, соблюдение требований охраны работы и окружающей природной среды.

№2. Какие поезда и где запрещается осаживать при остановке на перегоне? ПТЭ п.16.46

Если поезд остановился на подъеме и в хвосте нет подталкивающего локомотива, машинист, при необходимости может осадить поезд на более легкий профиль того же перегона. В этом случае впереди осаживаемого поезда должен находиться работник локомотивной бригады, главный кондуктор или руководитель работ в хозяйственном поезде. Скорость осаживания поезда должна быть не более 5 км/ч.

Осаживание не допускается: - на перегонах оборудованных автоблокировкой или АЛС;

- во время тумана, метели и др. неблагоприятных условиях, если сигналы трудно различимы;

- если остановившийся поезд был отправлен при перерыве действия всех установленных средств сигнализации и связи.

№3. Какая установлена ответственном за сцепление локомотива с вагонами в поездной и маневровой работе ? ПТЭ п.11.6

За техническое состояние автосцепных устройств и правильное сцепление вагонов в поезде отвечает осмотрщик вагонов, который выполнял техническое обслуживание состава поезда перед отправлением. За правильное сцепление вагонов в поезде на станциях, где отсутствует осмотрщик, а также при маневровой работе отвечает руководитель маневров. За правильное сцепление локомотива или специального подвижного состава, используемого в качестве локомотива, соответственно с первым вагоном поезда или вторым специальным подвижным составом отвечает машинист локомотива или специального самоходного подвижного состава, используемого в качестве локомотива.

№4. В каких случаях ночные сигналы применяются в дневное время? И.С. п. 1.2

Ночные сигналы должны применяться и в дневное время при тумане, метели, и др. неблагоприятных условиях, когда видимость дневных сигналов остановки - менее 1000 м, сигналов уменьшения скорости - менее 400м, маневровых – менее200м.

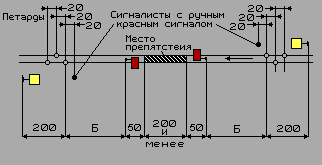

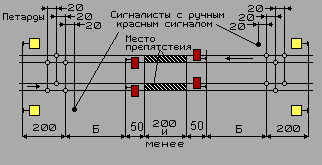

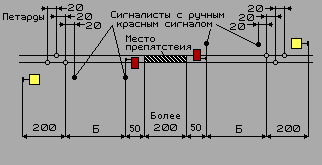

№5. Порядок ограждения места производства работ на перегоне, требующего остановки поезда? И.С. п. 3.4 3.4. Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд или нет. Места производства работ на перегоне, требующие остановки поездов, ограждаются так же, как и препятствия. Препятствия на перегоне ограждаются с обеих сторон на расстоянии 50 м от границ ограждаемого участка переносными красными сигналами. От этих сигналов на расстоянии Б, указанном в графе 4 табл. 3.1, в зависимости от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне укладывается по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, ближней к месту работ петарды, в направлении от места работ устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости. Схемы ограждения препятствий и мест производства работ на однопутном участке приведены на рис. 3.4,а, на одном из путей двухпутного участка - на рис. 3.4,б, на обоих путях двухпутного участка - на рис. 3.4,в.

|

|

Рис.3.4 |

|

Переносные сигналы уменьшения скорости и петарды должны находиться под охраной сигналистов, стоящих с ручными красными сигналами в 20 м от первой петарды в сторону места работ. Переносные красные сигналы должны находиться под наблюдением руководителя работ.

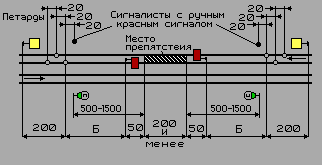

При производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) места работ ограждаются порядком, указанным на рис. 3.4,г.

|

|

Рис.3.4 |

|

Переносные красные сигналы, установленные на расстоянии 50 м от границ участка, требующего ограждения, должны находиться под охраной стоящих около них сигналистов с ручными красными сигналами. Если место препятствия или производства работ на перегоне находится вблизи станции и оградить это место установленным порядком невозможно, то со стороны перегона оно ограждается так, как указано выше, а со стороны станции переносной красный сигнал устанавливается на оси пути против входного сигнала (или сигнального знака "Граница станции") с укладкой трех петард, охраняемых сигналистом (рис. 3.5). Если место препятствия или производства работ расположено на расстоянии менее 60 м от входного сигнала (или сигнального знака "Граница станции), то петарды со стороны станции не укладываются. Схема ограждения препятствия перед входным сигналом приведена на рис.3.5.

При подходе поезда к переносному желтому сигналу машинист обязан подать один длинный свисток локомотива (моторвагонного поезда), а при подходе к сигналисту с ручным красным сигналом подать сигнал остановки и принять меры к немедленной остановке поезда, чтобы остановиться, не проезжая переносного красного сигнала.

№6. Для чего служат сигналы на железнодорожном транспорте? И.С п 1.1

Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для четкой организации движения поездов и маневровой работы.

№7.Что служит разрешением на занятие перегона поездом, отправляемым вслед на однопутных участках и двупутных? Текст разрешения. И.Д.П. п.15.11 (новая инструкция п.19.11).

Машинистам как первого так и второго поезда выдаются путевые записки порядком предусмотренным в ( п.5.1 и 9.1 нов истр.), с отметкой вверху бланка: для первого поезда – «вслед – первый поезд». Для второго поезда вслед – второй поезд».

При наличии таких отметок машинисты локомотивов следуют по перегону со скоростями установленными в приказе начальника дороги. №8. Какой установлен порядок осаживание поезда на станцию отправления при отсутствии радиосвязи или телефонной связи при автоблокировке? И.Д.П. п.8.2 (новая инструкция п.12.2)

Как правило, возвращение поезда с перегона должно производиться вспомогательным локомотивом. В исключительных случаях остановившийся поезд может быть осажен до входного сигнала или до сигнального сигнала «Граница станции». При отсутствии радиосвязи или телефонной связи осаживание производиться после приказа ДНЦ о закрытии перегона и вручения через нарочного машинисту остановившегося поезда разрешения на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали. На перегонах оборудованных автоблокировкой, приказ об осаживании или разрешение на бланке белого цвета с красной полосой по

диагонали может быть переданы, только при свободности от других поездов участка пути между остановившимся поездом и входным сигналом.

№9. Объясните порядок оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади идущего поезда? И.Д.П. п.7.14-7.15 (новая инструкция11.14.3).

Помощь осуществляется по приказу ДНЦ, передаваемому машинистам обоих локомотивов после всесторонней оценки, им создавшейся ситуации. При оказании помощи одиночным локомотивом, отцепляемым от состава сзади идущего поезда, приказ передается по форме: «Машинист поезда №… . Закрепите состав поезда, отцепитесь от него и окажите помощь остановившемуся впереди поезду №… . ДНЦ … .» До передачи такого приказа ДНЦ обязан убедиться в том, что состав поезда, от которого надо отцепить локомотив, расположен на благоприятном профиле, его можно закрепить от ухода тормозными башмаками и ручными тормозами порядком, предусмотренным в пункте 7.2 ИДП. Машинисту локомотива запрещается отцеплять локомотив от состава поезда без закрепления вагонов от ухода. Машинистам локомотивов, используемых для оказания помощи, после приказа ДНЦ, разрешается проследовать на занятый блок участок и продолжить движение со скоростью, обеспечивающей остановку у впереди стоящего поезда. Не доезжая до состава этого поезда, машинист должен остановиться, лично осмотреть автосцепку хвостового вагона, автосцепку локомотива закрепить в положении «на буфер» и, только после того, осторожно подъехать к составу. Толкание производятся по сигналам машиниста первого поезда, а в дальнейшем машинисты обоих локомотивов обязаны по радио поддерживать связь друг с другом и согласовывать свои действия. После прекращения подталкивания локомотив возвращается к оставленному составу на перегоне по указанию ДСП. Не доезжая до оставленного состава, машинист останавливает локомотив и лично убеждается к готовности автосцепки сцеплению. Дальнейшее движение локомотива для прицепки к составу производится с особой осторожностью. После прицепки и зарядки ТМ, производится сокращенное опробование автотормозов и извлекаются тормозные башмаки и отпускаются ручные тормоза.

№10. Какой установлен порядок смены кабины управления на локомотивах?

Для перехода в другую кабину краном № 254 наполняют тормозные цилиндры до максимального давления, РКМ крана № 394 в 6 положение и после окончания разрядки ТМ поворачивают ручку блокировочного устройства в верхнее положение. №11. Порядок отогревания замерзших тормозов.

Главный резервуар, питательную и перепускную трубы разрешается отогревать огнем после выпуска из них воздуха при закрытых кранах. ( Они должны быть удалены на расстоянии не менее 2-х метров от топливо и маслопроводов). Места замерзания воздухопровода необходимо слегка обстучать молотком, отогревать паром или горячей водой и продуть воздухопровод через концевой кран. Во избежании порчи кожаных, резиновых деталей запрещается отогревать тормозные цилиндры, воздухораспределителя,

краны машиниста, концевые краны и соединительные рукава огнем. В этом случае приборы необходимо заменить.

№12. Действие локомотивной бригады при разъединении или разрыве поезда? ИДП п.7.9 (Новая инструкция п.11.9)

Машинист обязан: - немедленно сообщить о случившемся по радиосвязи машинистам поездов, следующих по перегону, и ДСП, ограничивающим перегон, которые немедленно докладывают об этом ДНЦ. При отсутствии радиосвязи сообщение передается по другим видам связи порядком, пункта 16.43 ПТЭ;

- через пом. машиниста проверить состояние состава и сцепных приборов у разъединившихся вагонов и при их исправности сцепить состав поезда. Осаживать разъединившиеся части состава для сцепления следует с особой осторожностью, чтобы при соударении выгонов скорость не превышала 3 км/час;

- поврежденные тормозные рукава заменить запасными или снятыми с хвостового вагона или у переднего бруса локомотива.

Во всех случаях, когда операции по соединению частей состава поезда не могут быть выполнены в течение 20 и более минут, машинист обязан принять меры к закреплению оставшейся части поезда тормозными башмаками и ручными тормозами.

Если оставшиеся часть поезда находится на спуске, противоположном движению, то она закрепляется немедленно. После сцепления, пом. машиниста по номеру хвостового вагона и наличию на нем поездного сигнала, должен убедиться в целостности состава. Перед возобновлением движения изъять тормозные башмаки из-под колес вагонов, отпустить ручные тормоза и произвести сокращенное опробование автотормозов.

а)

а) б)

б) в)

в) г)

г)