- •Выполнил: студент группы д-4-218

- •Общие положения

- •Организация дальнего пассажирского движения

- •2.1 Технико-эксплуатационная характеристика заданного железнодорожного направления

- •2.2 Построение диаграммы пассажиропотоков и определение станций оборота пассажирских составов

- •2.4. Выбор композиции составов пассажирских поездов

- •2.5 Определение размеров движения

- •2.6 Установление необходимого количества остановок

- •Расчет основных показателей пассажирского движения.

- •3. Организация пригородного пассажирского движения

- •3.2 Установление числа остановочных пунктов

- •3.3 Распределение зонных станций на участке и определение числа пригородных зон

- •3.5 Разработка графика движения пригородных поездов

3.2 Установление числа остановочных пунктов

Для пригородных участков характерна перевозка большого числа пассажиров на короткое расстояние – обычно 10-50 км от головной станции участка.

Для участков, примыкающих к крупным узлам, расстояние между остановками пригородных поездов в головной зоне участка составляет

2-3 км; для особо крупных узлов - 1-2 км; для пригородных участков других категорий целесообразная длина - 3-5 км. Для дальних зон участка можно принимать расстояние между остановками 5-7 км, что реально соответствует расстоянию между населёнными пунктами пригородных районов.

Число остановок пригородного поезда рассчитывается для каждого перегона рассматриваемого участка по формуле:

где Lпер –длина перегона, км

lост –расстояния между остановками на перегоне, км.

Определение числа остановок пригородного поезда на перегоне А-Б.

Время хода пригородного поезда с учетом остановок, разгона и замедления определяется по формуле:

Пример расчета времени хода с учетом остановок, разгона и замедления для участка А-б:

Результаты расчетов числа остановок, а также времени хода с учетом стоянок, разгонов и замедлений приведены в таблице 3.3. Время на остановку пригородного поезда принимаем равным 1 мин. Суммарное время на разгон и замедление принимаем равным 1 мин.

Таблица 3.4 – Время хода пригородных поездов

Показатели |

А - б |

б - в |

в - г |

г - д |

д - е |

е - ж |

ж - Б |

Расстояние, км |

13 |

16 |

14 |

13 |

15 |

15 |

18 |

Число остановок |

5 |

7 |

6 |

5 |

2 |

2 |

2 |

Чистое время хода, мин |

10 |

13 |

10 |

9 |

12 |

11 |

15 |

Время хода с учетом остановок, разгона и замедления |

21

|

28 |

23 |

20 |

22 |

16 |

20 |

3.3 Распределение зонных станций на участке и определение числа пригородных зон

Значительные сокращения мощности пассажиропотока по мере удаления от города, резкие спады его в местах расположения крупных населенных пунктов вызывают необходимость обслуживания пригородного пассажирского движения поездами различной дальности обращения, что обеспечивает больше удобств пригородным пассажирам, лучшее использование подвижного состава и снижение себестоимости перевозок. С этой целью пригородный участок делится на зоны. Каждая зона оканчивается зонной станцией, на которой оборачиваются составы пригородных поездов данной зоны.

На основе таблицы 3.2 строится диаграмма пригородных пассажиропотоков (рисунок 3.2). С целью оптимального разделения пригородного участка на зоны рассматриваются 2 варианта такого деления и определятся оптимальный вариант.

Пассажиро-

поток

250

18450

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

18700

2000

16450

700

15750

3300

12450

2100

10350

1850

8500

станции

А б в г д е ж Б

=29км

=29км

I

=56км

=56км

=71км

=71км

=104км

=104км

II

= 29км

= 29км

=56км

=104

Рисунок 3.2. Диаграмма пригородных пассажиропотоков

Выбор оптимального варианта производится на основании сопоставления затрат пассажиро-часов на проезд и ожидание, и принимается вариант, имеющий минимальные суммарные затраты:

Пассажиро-часы ожидания определяются по формуле:

где Т =20– интенсивный период движения пригородных поездов;

апр – средняя вместимость пригородного поезда, пасс;

Кз = 4 и 3 – число зон на участке.

Затраты пассажиро-часов на проезд определяются для каждого варианта по расчетным формулам.

Первый вариант:

Ходовая и участковая скорости при этом будут равны:

где lуч - длина участка, км

tб/ост,tc/ост – время хода по участку без остановок и с остановками, мин

Для первого варианта:

Второй вариант:

Первый вариант:

Второй вариант:

Результаты проведенного анализа сводятся в таблицу 12.

Варианты |

|

|

|

1 |

59280 |

21383 |

77663 |

2 |

44460 |

26972 |

71432 |

В результате определения затрат пассажиро-часов выбор оптимального варианта производим в пользу второго варианта, поскольку он имеет минимальные затраты пассажиро-часов.

3.4 Выбор типа движения и расчет пропускной способности пригородного участка

Для непараллельного (зонного) графика пропускная способность определяется расположением на графике поездов разных зон: «тихоходов» и «скороходов». При отправлении поездов с головной станции сначала должны отправляться поезда дальних зон, а затем – ближних. Прибывают поезда в обратном порядке.

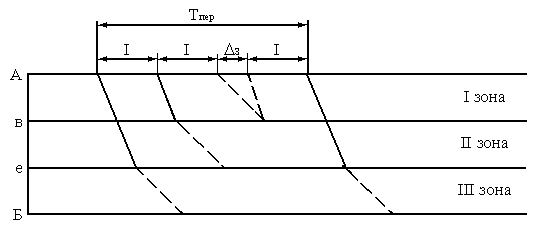

Рисунок 3.4 – Непараллельный (зонный) график движения пригородных поездов

Пропускная способность определяется по формуле:

где: K - число поездов в периоде;

I - интервал между поездами в пакете, мин;

Iпр – интервал между пригородными поездами одной зоны, мин (4–5)

На участках с небольшими размерами движения пригородных поездов может применяться зонный параллельный график (рис. 2.4).

I

А

1 зона

1 зона

в

2 зона

е

3 зона

Б

Рисунок 3.4.2- Параллельный зонный график движения пригородных поездов

Пропускная способность такого графика определяется по формуле:

![]() пар,

пар,

В курсовой работе принимаем непараллельный (зонный) график движения пригородных поездов из-за больших размеров движения.