- •Мировоззренческие предпосылки разработки и принятия ур.

- •2. Эффект осмысления при разработке и принятии ур

- •3. Ур как результат интуитивного мышления

- •4. Ур как следствие концептуальной деятельности

- •5. Ур как результат метакогнитивной деятельности

- •6. Основные понятия и положения современной теории принятия ур.

- •7. Ур как процесс и как явление.

- •8. Концепция полезности в теории принятия решений.

- •9. Концепция ограниченной рациональности в теории принятия решений.

- •10. Сравнение нормативного и целевого подходов к принятию ур

- •11. Дескриптивный подход к принятию ур.

- •12. Инкрементальный подход к процессу принятия ур.

- •13. Рефлексивный подход к принятию ур.

- •14. Синергетический подход к принятию ур.

- •15. Объективно-телеологический подход при принятии ур .

- •16. Правила принятия ур м.Рубинштейна.

- •17. Мышление прорыва.

- •1. Принцип уникальности.

- •2. Принцип целенаправленности.

- •3. Принцип системности.

- •1. Причинно-следственная диаграмма.

- •2. Факторный профиль.

- •19. Использование семантических сетей при разработке ур.

- •20. Сетевые графики и диаграммы Ганта.

- •21. Участники процесса принятия решений.

- •22. Влияние ситуационных факторов на процесс принятия решений.

- •23. Способы работы над проблемой и её формулировкой.

- •24. Способы работы над целью и её формулировкой.

4. Ур как следствие концептуальной деятельности

Когда мы говорим, что менеджмент – наука, надо иметь в виду, что любая наука – это концептуальное предприятие. Человек – существо концептуальное. Он может разобраться в чём-либо только при помощи понятий – концептов. У менеджмента свои концепты – например, компетентность, цель, ценность, полезность и т. д.

Рассмотрим, например, соотношение понятий «ценность» и «полезность». Каждая ценность сопровождается полем его значимостей – полезностей. Чем больше полезности, тем более выразительно представлена природа людей. Но полезности всегда ориентированы на будущее, поэтому они являются ожиданиями.

Повторим ещё раз: «Основной принцип менеджмента – принцип максимизации ожидаемой полезности». Он достигается при помощи эффективных УР, исполнение которых подразумевает получение наилучших из возможных результатов в будущем.

Менеджер сталкивается с проблемной ситуацией. Сначала он формирует о ней представление. Это плод психологических процессов (ассоциаций, переживаний, образов). Затем в результате рассуждений, логических умозаключений он переходит к мышлению на основе понятий – к концептуальному мышлению. Он переводит выделенный смысл из имплицитной формы в эксплицитную (объясняемую).

Концептуальная деятельность это осмысление проблемной ситуации на основе концептуальных конструкций (схем).

Прежде чем перейти к концептуальной деятельности мы должны выделить из объекта (управляемая подсистема) предмет. Для понимания этого процесса выделения очень полезна схема, предложенная Г. Щедровицким24. Под объектом нам надо понимать проблемную ситуацию. Предметная же область – это проекция Пi (один из взглядов на …) проблемной ситуации. Таких проекций может быть бесчисленное множество.

П 2

П 1

П ∞

Объект

Рис. Представление предметной области как одной из проекций проблемной ситуации

Замечание! Предмет - это сложная (ментальная) структура, связывающая наши схемы, знания, представления с тем, что имеет место в реальности и на что направлены наши действия.

Ментальный – имеющий отношение к особенностям организации умственного опыта.

Ментальные структуры – психические образования, которые в условиях познавательного контакта человека с миром обеспечивают возможность поступления информации о происходящих событиях и её преобразование, управление процессами переработки информации и избирательность интеллектуального отображения.

Предметная область - часть реального мира, которая относится к проблемной ситуации. Двигаясь к концептуальному пониманию предметной области, мы задаём ряд вопросов:

В чём её существо?

Что в ней главное и чем можно пренебречь?

Каким должен быть уровень проникновения в неё?

Каким должен быть уровень конкретности наших представлений о нёй?

и т.д.

Всё это говорит о том, как мы понимаем предмет, каков его смысл. Такая концептуальная деятельность по отношению к предметной области называется абстрагированием.

Заметим, что концептуальная деятельность не ограничивается логической работой с понятиями. Менеджеру, для понимания заданной предметной области, важны интуитивные схемы, в которых отражены инварианты его чувственно-конкретного и предметно-смыслового опыта, которые не обязательно можно передать словами. Например, визуальные образы могут оказаться необходимы для лучшего понимания речевых конструкций. С их помощью достигается эффект визуализации понятийной мысли. Существует множество методов графического представления управленческой информации. Они могут использоваться для поддержки принятия УР; для повышения их эффективности. С их помощью решаются слабоструктурируемые задачи (проблемы), которых много особенно на верхних уровнях управления. Это задачи, которые не имеют однозначного алгоритма решения. Методами решения таких задач занимается раздел теории систем, который называется системный анализ.

Часто ту конструкцию, которая получена в результате абстрагирования (концептуализации), называют «концептуальной моделью». Это общепринято, но неправильно25. Модель это то, что аналогично объекту. При поиске концептуальной конструкции (схемы) мы пользуемся не отношениями подобия (аналогиями), а отношениями определения. Концептуальная конструкция не аналогична объекту, а с помощью понятий и отношений определяет предметную область (проблемную ситуацию).

На этом этапе можно было бы остановиться. Концептуальная конструкция – ядро объяснительной теории. Благодаря ей мы можем многое понять из того, что не понимали ранее относительно предметной области.

Если же нам нужны УР, то нужно эту деятельность продолжить, т.е. нужно на основе разработанных схем порождать новые понятия и отношения, интерпретировать их содержание, смысл. Новое понятие или отношение, которое лучшим образом объясняет нам важный для нас предмет и будет УР. Таким образом, концептуальная деятельность переходит в фазу принятия УР. О концептодеятельности и её использовании при принятии нестандартных (непрограммируемых) решений увлекательно написано Теслиновым26.

В концептуальных конструкциях предметная область представляется не в количественном, а в качественном виде, в виде её существенных отличительных признаков. Эти конструкции являются условиями построения моделей. Модели, как раз то, что может существенно помочь принятию эффективных УР.

Модели бывают разные и их применение целесообразно рассматривать в рамках трёх различных методов поддержки приятия УР (ППУР): формального, информационно-технологического и эвристического. Надо говорить именно о поддержке, потому что в любом случае окончательное решение принимает ЛПР – лицо принимающее решение – человек или группа людей наделённых соответствующими полномочиями.

В частности, количественные математические модели (формальный метод ППУР) позволяют найти оптимальное решение чаще при оперативном управлении. Словесные модели обычно порождают эффективные стратегические решения; они носят эвристический характер и соответствуют одноимённому методу. К эвристическим методам ППУР относятся также разнообразные игровые модели и «мозговой штурм». Информационно-технологические методы ППУР очень широко используются и стали в современном управлении отдельной областью исследования.

Самые распространённые среди формальных моделей, использующих концептуальное мышление для разработки и принятия УР, являются математические модели. Концептуальные методы, использующие математические модели, называются аналитическим. На них опирается нормативная теория принятия решений, которая исходит из представлений о рациональном функционировании организации. Наиболее ярко аналитические методы представлены научным направлением, которое называется «исследование операций».

Исследование операций занимается применением математических (количественных) методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной человеческой деятельности.

Операция – всякое мероприятие (система действий), объединённое единым замыслом и направленное к достижению какой-то цели. Она является управляемым мероприятием, то есть зависит от человека, поскольку он определяет каким способом выбрать параметры, характеризующие организацию операции.

Решение (результат) – определённый набор зависящих от человека параметров.

Цель исследования операций – предварительное количественное обоснование оптимальных решений. Такое решение получается только в том случае, если имеется математическая модель концептуального представления предметной области. Путем её анализа мы добиваемся экстремума целевой функции (например, максимума прибыли или минимума затрат).

Базовое понятие этого направления – это понятие «модель». Очень важным является не только представление о модели, но и понимание того, что моделированием занимаются особенные люди – исследователи, аналитики. Это и не математики и уж совсем не менеджеры. Поэтому бытующие рассуждения о том, что современный менеджер становится менеджером исследовательского типа27, лишены основания.

Само принятие решения выходит за рамки исследования операций и относится к компетенции ЛПР.

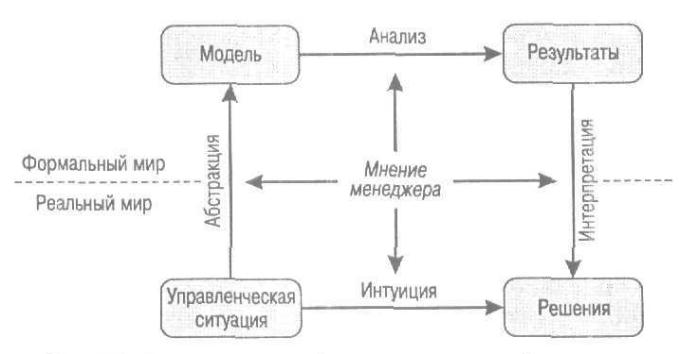

Подытожить сказанное можно остановившись на проблеме координации участников процесса разработки и принятия УР. Понять её необходимость можно проанализировав схему, приведённую на рис. … За её основу взята аналогичная схема из книги Мур28…, лишь с той разницей, что в результате абстрагирования мы получаем концептуальную конструкцию, которая в дальнейшем моделируется тем или иным образом.

Рис. Роль координации участников процесса разработки и принятия УР

Важно понимать, что опытный менеджер может принять УР только на основе своего опыта и интуиции, т.е. эвристически. Однако, умение успешно сочетать анализ и интуицию очень важно, причём не только для организаций, но и для общества в целом. Эффективность в менеджменте в конечном итоге зависит от умения соединять аналитический и интуитивный процессы.

Менеджер перегружен текущей работой, поэтому он привлекает к разработке и принятию УР различного рода исследователей и аналитиков (маркетологов, психологов, консультантов, экспертов). Он руководит ими, платит им с целью принять лучшее решение и, с другой стороны делегировать ответственность за сложное и, может быть, опасное решение.

В разработке и принятии УР участвуют ряд специалистов, в координации работы которых ведущая роль принадлежит менеджеру. Он находится в центре событий и от его чувства времени и представлений об окружающей действительности (о постиндустриальном обществе) зависит эффективность взаимодействия участников разработки и принятия УР.

Менеджер является координатором, носителем и генератором смысла управленческой деятельности.

Если есть необходимость и возможности, менеджер может использовать в управлении дополнительные аналитические ресурсы. Однако, подключение специалистов, исследователей, аналитиков не простая задача для менеджера. У него появляются дополнительные функции, требующие специальной подготовки. Он должен координировать процессы абстрагирования, анализа и интерпретации результатов обработки информации об объекте управления. Эта задача оказывается особенно сложной и необходимой на верхних уровнях управления. В этом случае в корне неверно разделять интуитивный и аналитический подходы к управлению.