- •Мировоззренческие предпосылки разработки и принятия ур.

- •2. Эффект осмысления при разработке и принятии ур

- •3. Ур как результат интуитивного мышления

- •4. Ур как следствие концептуальной деятельности

- •5. Ур как результат метакогнитивной деятельности

- •6. Основные понятия и положения современной теории принятия ур.

- •7. Ур как процесс и как явление.

- •8. Концепция полезности в теории принятия решений.

- •9. Концепция ограниченной рациональности в теории принятия решений.

- •10. Сравнение нормативного и целевого подходов к принятию ур

- •11. Дескриптивный подход к принятию ур.

- •12. Инкрементальный подход к процессу принятия ур.

- •13. Рефлексивный подход к принятию ур.

- •14. Синергетический подход к принятию ур.

- •15. Объективно-телеологический подход при принятии ур .

- •16. Правила принятия ур м.Рубинштейна.

- •17. Мышление прорыва.

- •1. Принцип уникальности.

- •2. Принцип целенаправленности.

- •3. Принцип системности.

- •1. Причинно-следственная диаграмма.

- •2. Факторный профиль.

- •19. Использование семантических сетей при разработке ур.

- •20. Сетевые графики и диаграммы Ганта.

- •21. Участники процесса принятия решений.

- •22. Влияние ситуационных факторов на процесс принятия решений.

- •23. Способы работы над проблемой и её формулировкой.

- •24. Способы работы над целью и её формулировкой.

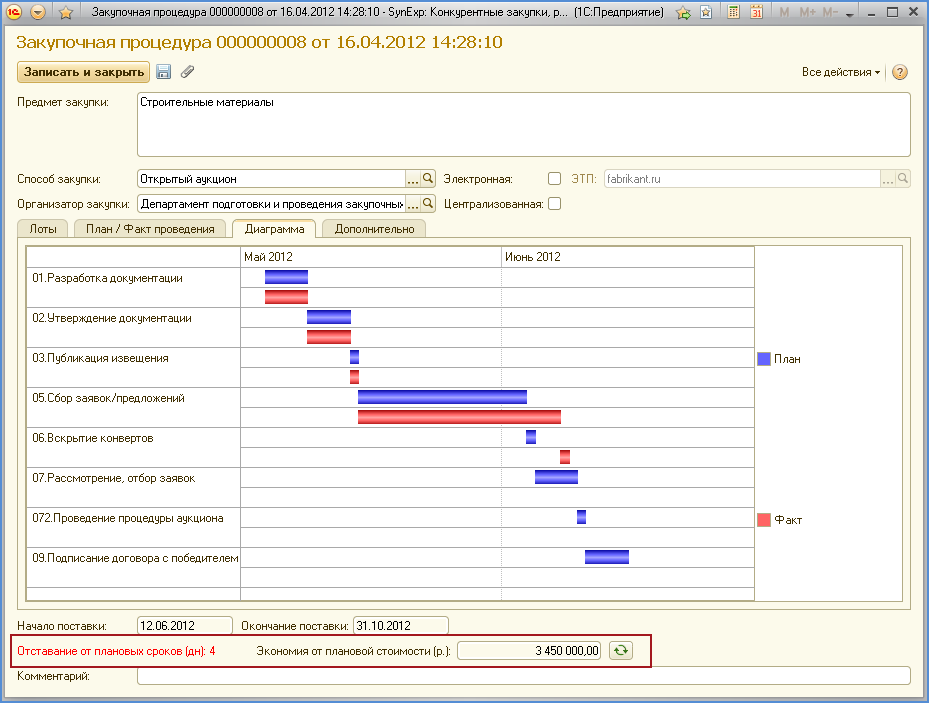

20. Сетевые графики и диаграммы Ганта.

Среди графических методов принятия УР особое место занимают диаграммы Ганта (план-график работ) и сетевые графики.

Диаграмма Ганта – это популярный тип столбчатых диаграмм, который используется для иллюстрации графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования проектов. Первые диаграммы были разработаны Г.Л.Гантом в 1910 году.

По сути, диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу (работу) в составе проекта, её концы – моменты начала и завершения работы, её протяженность – длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости работ, метки ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени «Cегодня» и др.

Базовым понятием диаграммы является понятие «резерв». Это максимальное время, на которое можно задержать выполнение данной работы, не увеличивая общую продолжительность работ. Благодаря наличию резервов мы можем распределять нагрузку, связанную с выполнением работ. Те работы, которые имеют резерв можно передвигать. В результате передвижения этих работ мы можем прийти к новому графику. Таким образом, мы балансируем нагрузку.

Рис. Пример диаграммы Ганта.

В настоящее время для создания диаграмм Ганта используются специальные программы для управления проектами, например, программа MC Project. Диаграмма получается автоматически после ввода таблицы работ, где указывается номер и время работы, цена работы, потребность в рабочей силе.

Работы, которые не имеют резерва, образуют критический путь. Он определяет общую продолжительность работ (проекта).

Основным недостатком диаграммы Ганта является то, что она становится чрезмерно тяжеловесной для крупных проектов.

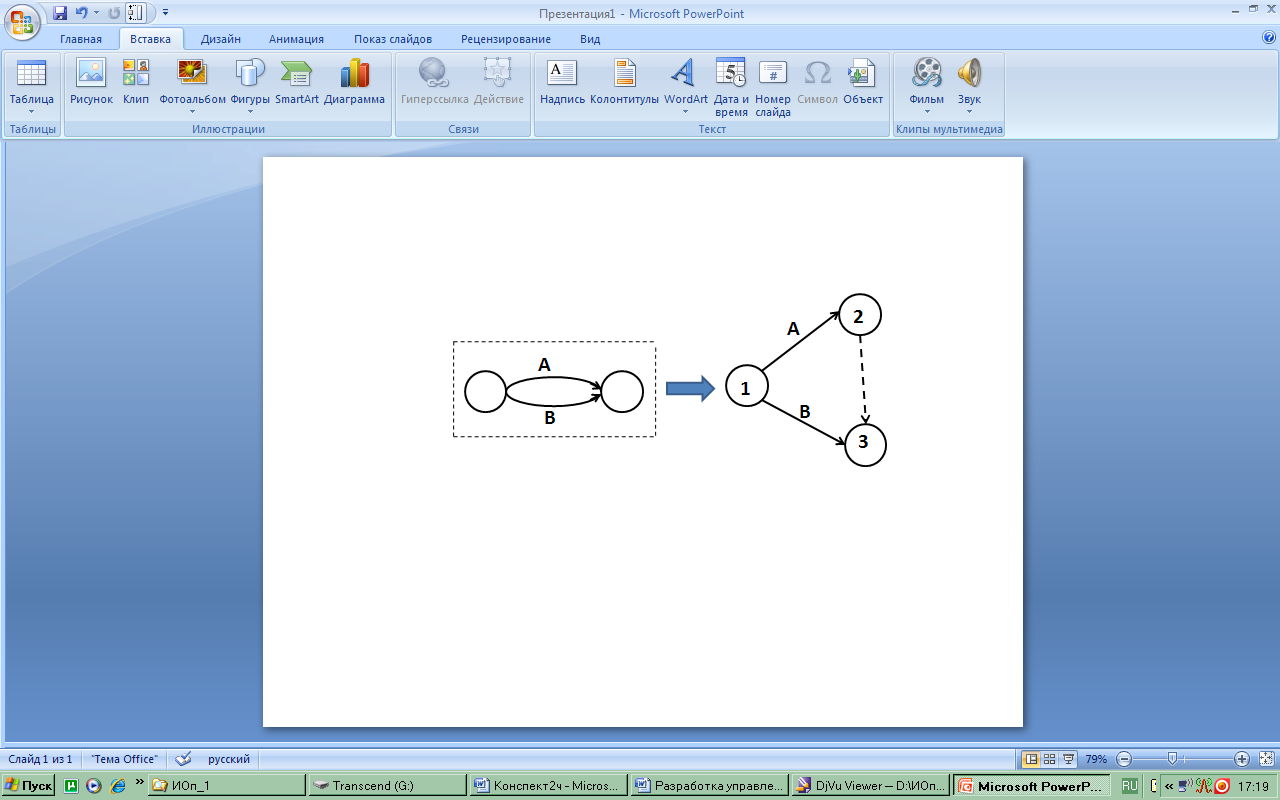

Сетевой график основан на использовании другой модели – графа.

Наиболее распространенный тип сетевого графика работ представляет систему кружков и соединяющих их направленных отрезков (стрелок), где стрелки отображают сами работы, а кружки на их концах ("события") – начало или окончание этих работ.

Рис. Сетевой график

Рисунок показывает упрощенно лишь одну из возможных конфигураций сетевого графика, без данных, характеризующих сами планируемые работы. Фактически на сетевом графике приводится множество сведений о производимых работах. Над каждой стрелкой пишется наименование работы, под стрелкой – продолжительность, этой работы (обычно в днях). Нумерация событий производится примерно в той последовательности, в какой они будут происходить. Начальное событие располагается, обычно, с левой стороны графика, конечное – с правой.

Последовательность стрелок, в которой начало каждой последующей стрелки совпадает с концом предыдущей, называется путем. Путь обозначается в виде последовательности номеров событий.

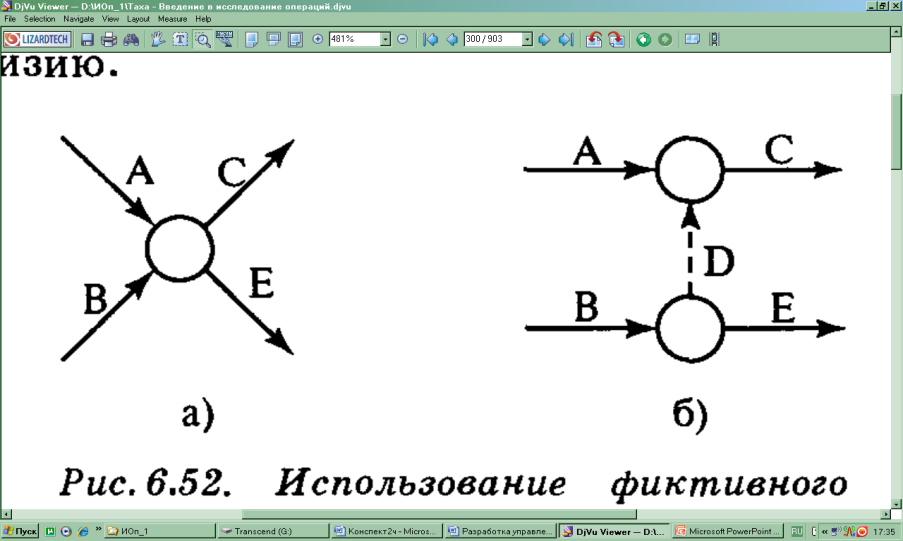

В графике могут использоваться пунктирные стрелки – это так называемые фиктивные работы, не требующие ни времени, ни ресурсов. Чтобы понять их необходимость, надо знать правила создания сетевых графиков:

Правило 1. Каждая работа представляется на графике одой и только одной дугой.

Правило 2. Каждая работа идентифицируется двумя концевыми узлами.

Согласно этому правилу для представления на графике двух параллельных процессов надо вводить фиктивный процесс. (См. рис….)

Рис. Пример представления 2-х параллельных работ

с помощью фиктивного процесса

Правило 3. Для поддержания правильных отношений предшествования, при включении в сеть любого процесса необходимо ответить на следующие вопросы.

1. Какой процесс непосредственно предшествует текущему?

2. Какой процесс должен выполняться после завершения текущего процесса?

3. Какой процесс конкурирует (выполняется параллельно) с текущим?

Отсюда следует рекомендация, приведённая на рис. …

Рис. Использование фиктивного процесса для правильного

отображения последовательного выполнения работ

В сетевом графике между начальным и конечным событиями может быть несколько путей. Путь, имеющий наибольшую продолжительность, называется критическим. Критический путь, как указывалось ранее, определяет общую продолжительность работ. Все остальные пути имеют меньшую продолжительность, и поэтому в них выполняемое работы имеют резервы времени. Критический путь выделяют на сетевом графике красным цветом или другим образом. На работы, составляющие этот путь в первую очередь должны обращать внимание менеджеры. Именно поэтому метод использования сетевого графика, основанный на анализе критического пути, наиболее популярен и вошёл в науку управления под названием CPA(Critical Path Method). Другой метод использования сетевого графика PERT(Program Evaluation and Review Technique) отличается от СРМ тем, что здесь длительность любого процесса характеризуется тремя оценками: оптимистичной, пессимистической и наиболее вероятной. Отсюда можно определить среднее время и дисперсию процесса. И, наконец, вероятность того, что узел j модели будет достигнут в заранее запланированное время tj.

Сетевые графики стали использоваться начиная со середины 20 века. Их развитие связано с появлением ЭВМ. По мнению Г.П. Щедровицкого (См. его монографию Оргуправлеческое мышление: идеология, методология, технология. – М. 2000), они вводились как метод системного анализа. Это не альтернатива календарного плана, т.е. принципиально другой ход. Сетевой график это метод свободного маневрирования ресурсами. В США, когда создавалась система «Поларис», должны были быть поставлены, стыкованы и запущены около 2 604 000 узлов. Благодаря сетевым графикам эта работа была выполнена вместо 4-х за 2,5 года.