- •Мировоззренческие предпосылки разработки и принятия ур.

- •2. Эффект осмысления при разработке и принятии ур

- •3. Ур как результат интуитивного мышления

- •4. Ур как следствие концептуальной деятельности

- •5. Ур как результат метакогнитивной деятельности

- •6. Основные понятия и положения современной теории принятия ур.

- •7. Ур как процесс и как явление.

- •8. Концепция полезности в теории принятия решений.

- •9. Концепция ограниченной рациональности в теории принятия решений.

- •10. Сравнение нормативного и целевого подходов к принятию ур

- •11. Дескриптивный подход к принятию ур.

- •12. Инкрементальный подход к процессу принятия ур.

- •13. Рефлексивный подход к принятию ур.

- •14. Синергетический подход к принятию ур.

- •15. Объективно-телеологический подход при принятии ур .

- •16. Правила принятия ур м.Рубинштейна.

- •17. Мышление прорыва.

- •1. Принцип уникальности.

- •2. Принцип целенаправленности.

- •3. Принцип системности.

- •1. Причинно-следственная диаграмма.

- •2. Факторный профиль.

- •19. Использование семантических сетей при разработке ур.

- •20. Сетевые графики и диаграммы Ганта.

- •21. Участники процесса принятия решений.

- •22. Влияние ситуационных факторов на процесс принятия решений.

- •23. Способы работы над проблемой и её формулировкой.

- •24. Способы работы над целью и её формулировкой.

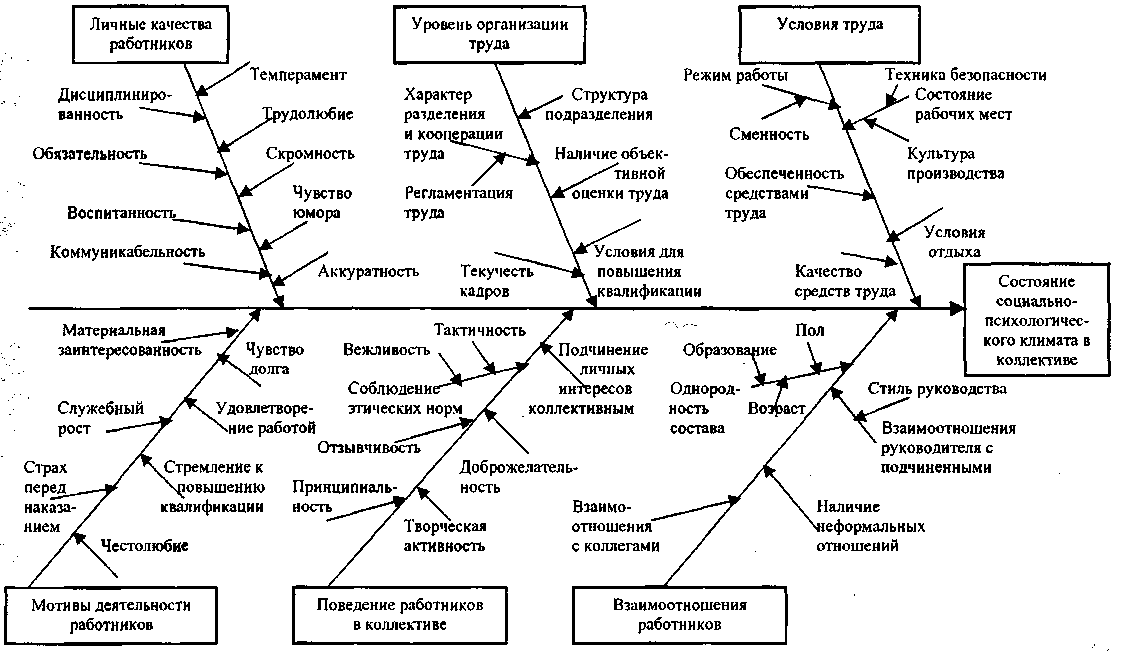

1. Причинно-следственная диаграмма.

Одним из самых распространенных способов анализа фактов на проблемную ситуацию является причинно-следственная диаграмма. Она была предложена в 1952 г. известным японским ученым в области управления качеством К. Исикавой в качестве методики логического анализа и улучшения качества производственных процессов. Поэтому её часто называют диаграммой Исикавы или ещё "рыбий скелет". Первоначальное назначение этой диаграммы, на наш взгляд, несколько сужает её возможности, поэтому мы выбрали предложенное выше название.

Традиционно принято считать, что с помощью этого метода творческая группа работает над проблемой, т. е. ищет те факторы, от которых она зависит. Но следствие каких-либо факторов совсем не обязательно является проблемой. Вопрос о том, является ли данное следствие проблемой, требует специального анализа и вряд ли является прерогативой творческой группы. Поэтому заменим модное, но в данном случае не достаточно обоснованное слово «проблема» на следствие.

Известно, что для построения причинно-следственной диаграммы необходимо следующее:

сбор и систематизация всех причин, прямо или косвенно влияющих на исследуемую ситуацию (следствие);

группировка этих причин по смысловым и причинно-следственным блокам;

ранжирование их внутри каждого блока;

анализ получившейся картины.

В соответствии с известным принципом Парето, среди множества потенциальных причин (причинных факторов, по Исикаве), порождающих следствие, лишь две-три являются наиболее значимыми, их поиск и должен быть организован. Если удастся выявить эти причины, то можно утверждать, что следствие является проблемой для данной организации. Если же мнение экспертов не будет единодушным, т.е. они будут указывать на различные причины сложившейся ситуации, то у ЛПР может возникнуть сомнение относительно того является ли данная ситуация проблемной. Даже если она проблемная, то порождаемая ею проблема не первоочередная для организации. Сразу отметим, что экспертами могут выступать все заинтересованные сотрудники организации.

Приведём алгоритм построения диаграммы:

Следствие (проблема) помещается в середине правого края листа.

На него указывает жирная стрелка («хребет» диаграммы), которая обычно проходит через весь лист слева направо и нужна для мобилизации левополушарного (логического) мышления экспертов.

К ней подходят жирные стрелки (факторы 1-го уровня), которые указывают причины, приводящие к следствию. Число этих факторов от 3 до 9, но не более, т.к. психологические возможности человеческого восприятия ограничены.

Далее подписными стрелками указываются факторы 2-го и, если удаётся выделить, факторы 3-го уровня. Обычно ограничиваются 3-мя уровнями причин. При этом должны фиксировать все факторы, даже самые незначительные.

Таким образом, диаграмма обеспечивает системный подход для определения глубинных причин возникновения проблемной ситуации.

Для построения диаграммы можно воспользоваться литературой (в том числе Интернетом). Один из авторов предлагает даже универсальный набор первичных факторов: персонал, окружающая среда, методы + производство, оборудование, материалы (аббревиатура – ПОМПОМ). Для проблем, связанных с состоянием социально-психологического климата в коллективе предложены следующие первичные факторы: личные качества работников, уровень организации труда, условия труда, мотивы деятельности работников, их поведение в коллективе, взаимоотношения работников. Для проблем сбыта продукции – реклама, конкуренция, продукт, выполнение продаж, служба для клиентов, экономическое состояние организации. Имеется достаточно много примеров таких диаграмм. (См. рис.).

Над составлением диаграмм могут работать целые научные коллективы.

Если не представляется возможным провести аналитический анализ факторов влияющих на проблемную ситуацию, можно использовать метод мозгового штурма. При этом наиболее эффективным является мозговой конспект, т.к. такая технология мозгового штурма даёт хорошие результаты без специальной подготовки группы (в группе из 5-ти человек не должно быть амбициозных участников, которыми являются обычно эксперты). Участники группы являются генераторами идей. Идеи записываются, группируются (число групп от 3 до 9). Группы факторов получают название. Это причины (факторы) 1-го уровня. После этого, если удаётся найти зависимость между факторами в группе, появляются факторы 3-го уровня, если же такой зависимости не обнаруживается все факторы в группе относятся ко 2-му уровню.

Когда диаграмма построена, её можно размножить по числу заинтересованных лиц, например, работников организации. Затем её следует раздать работникам и попросить их отметить те факторы на диаграмме (обычно 3 фактора), которые на их взгляд влияют на рассматриваемую ситуацию. При этом недопустим какой-либо нажим; опрос должен быть анонимным. Если в результате опроса окажется, что факторы коррелируют, то менеджер может сделать вывод, что данное следствие является проблемой, причём выделенный фактор показывает направление её решения. Если же корреляция не выявлена, то проблемы нет, либо она надумана.

Предложенный подход, на наш взгляд, исключает легкомысленное отношение к проблематизации. Кроме того, вопрос о том, что является проблемой, не отдаётся на откуп коллектива. Надо также отметить, что данная диаграмма говорит только о наличии, а не о характере связи. Связи в организации очень сложны, нелинейны, поэтому главная задача менеджера состоит не в поиске причинно следственных связей, в поиске (по словам П. Сенге) «точки приложения рычага», т.е. воздействия улучшающего ситуацию и позволяющего решить проблему.

Рис. Пример причинно-следственной диаграммы