- •Тимофеева Кристина Леонидовна особенности фрустрационного поведения подростков с умственной отсталостью в условиях депривации значимых потребностей

- •Оглавление

- •Глава 1. Теоретические основы исследования зависимости фрустрационного поведения подростков с интеллектуальной недостаточностью от удовлетворения значимых потребностей …………………… 8

- •Глава 2. Эмпирическое изучение зависимости фрустрационного поведения подростков с интеллектуальной недостаточностью от удовлетворенности значимых потребностей …………….. 30

- •Введение

- •Глава 1. Теоретические основы исследования зависимости фрустрационного поведения подростков с интеллектуальной недостаточностью от удовлетворения значимых потребностей

- •1.1. Потребности и фрустрация

- •Потребности индивида и их функции (по е.П. Ильину)

- •1.2. Особенности потребностей и фрустрационного поведения в подростковом возрасте при нормальном и аномальном развитии

- •Глава 2. Эмпирическое изучение зависимости фрустрационного поведения подростков с интеллектуальной недостаточностью от удовлетворенности значимых потребностей

- •2.1 Организация и методы экспериментального исследования

- •Описание организации исследования

- •Этапы эмпирического исследования

- •Обоснование методов и методик

- •Описание методик

- •Счетные факторы классификации ответов в тесте Розенцвейга

- •2. Определение жизненных ценностей личности (Must–тест)

- •Авторский вариант утверждений методики «Пирамида Маслоу»

- •2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования

- •2.2.1. Анализ преобладающих актуальных потребностей у подростков с интеллектуальной недостаточностью

- •Примеры высказываний по методике Must-тест

- •Количественная характеристика степени удовлетворенности потребностей

- •Сопоставление актуальных потребностей испытуемых и степени их субъективного удовлетворения

- •2.2.2 Исследование фрустрационного поведения нормально развивающихся подростков и подростков с интеллектуальной недостаточностью

- •Сводные данные ответов испытуемых на фрустрацию

- •Направленность реакций испытуемых

- •Направленность реакций испытуемых с фиксацией на удовлетворение потребности

- •Реакции испытуемых на ситуации препятствия и обвинения

- •2.2.3. Выявление зависимостей между актуальной потребностью и доминирующих реакций на ситуацию фрустрации

- •Доминирующая реакция на фрустрацию актуальной потребности

- •Заключение

- •Список использованной литературы

- •Левитов, н.Д. Фрустрация как один из видов психических состояний // Вопросы психологии. 1967. №6. С.118-129.

- •Приложения

Потребности индивида и их функции (по е.П. Ильину)

Вид потребности |

Объект потребности |

Функции потребности |

Органические (биологические) потребности |

все, в чем нуждается организм — пища, вода, кислород, определенная температура, продолжение рода, безопасность |

сигнализируют об угрозе жизни, способствуют поддержанию жизнедеятельности организма |

Продолжение таблицы 1

Материальными потребности |

одежда, жилище, инструменты и разного рода машины, многое другое, что необходимо людям в быту и на работе, а также во время отдыха, т.е. предметы материального мира, сделанные руками человека |

побуждают к поиску и разработке средств для более эффективного и легкого существования в окружающем мире |

Социальные потребности |

потребность в общении, во внимании со стороны окружающих людей, в признании, уважении, авторитете, власти и т.п. |

побуждают к взаимодействию с людьми |

Творческие потребности |

различные виды творческой деятельности: научной, технической, художественной |

побуждают к выражению внутреннего мира человека посредствам искусства, к созданию предметов материального мира для эстетического удовольствия |

Потребности психологического развития и нравственного самосовершенствования |

Я-идеальное |

побуждают к личностному росту и самосовершенствованию, что способствует развитию человека как субъекта живой природы |

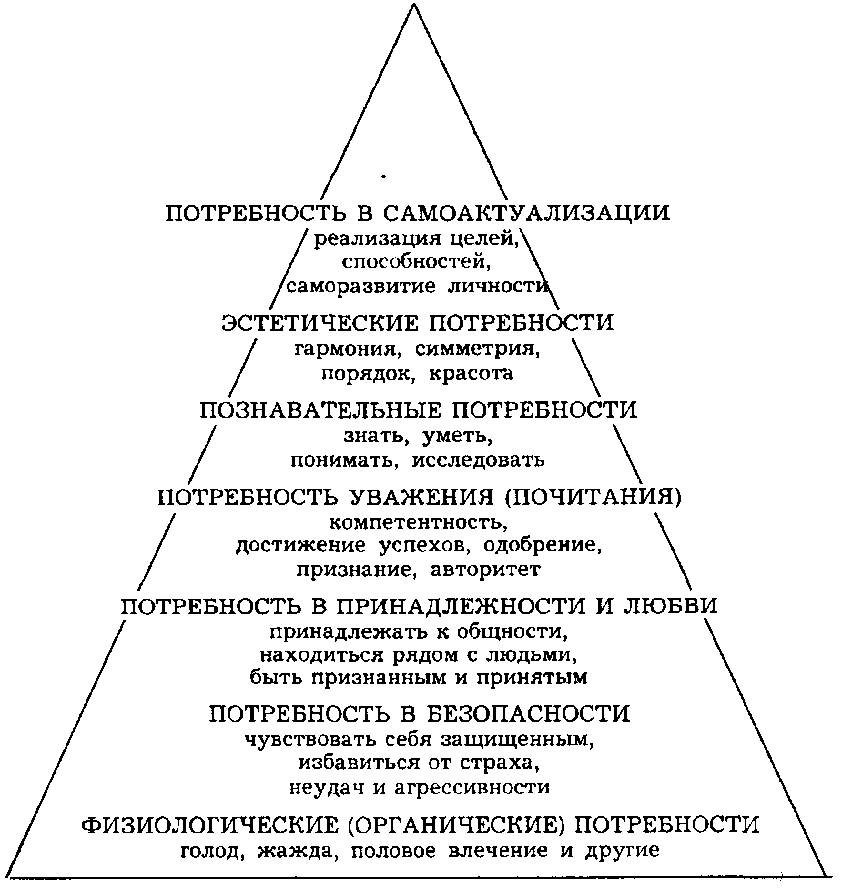

Обычно у человека имеется более десяти нереализованных потребностей одновременно, и его подсознание расставляет их по степени значимости, образуя довольно сложную иерархическую структуру, известную, как «Пирамида А. Маслоу» (рис. 1)[13, c 321].

Физиологические потребности и потребность в безопасности являются для человека первичными. Потребности, располагающиеся выше, считаются вторичными потребностями. Между потребностями существует иерархическая зависимость. Потребности более высокого уровня начинают управлять поведением человека только после того, как реализованы потребности более низкого уровня. Маслоу утверждает: чем ниже располагается потребность, тем более довлеющей она станет, если не будет удовлетворена [20, c 26-27].

Рис.1 Пирамида потребностей по А. Маслоу

Человек может испытывать какую-либо потребность без того, чтобы она как-то отражалась на его деятельности. Потребность становится мотивом лишь тогда, когда побуждает к какому-то виду деятельности.

Обычно предполагается, что мотивировать могут различные компоненты психической организации: потребности, установки, идеалы, эмоции и т.п. Однако, все эти компоненты не что иное, как отдельные потребности. Поэтому принято понимать деятельность субъекта через его потребности.

Потребностное состояние – вид состояний, каждое из которых определено доминированием той или иной потребности. Находясь в таком состоянии, человек вольно или невольно совершает действия, направленные главным образом на удовлетворение данной потребности. При этом выраженные положительные эмоции он испытывает только от них [2, c 328-330].

Существование той или иной потребности субъект переживает в виде изменений нужды. Возрастание нужды усиливает соответствующую потребность, а получение потребного – ослабляет. Когда потребность сильна, она выделяется среди более слабых переживаний субъекта и оказывается мотивом.

Важно, что только удовлетворение адекватными предметами дезактуализирует потребность, а суррогатное (заменитель, обладающий лишь частью свойств заменяемого) дает лишь облегчение чувства неудовлетворенности.

К. Альдефер [Цит. по: 12, c 20-21] выделяет три группы потребностей: существования, связи и роста. Эти группы так же, как и в теории А. Маслоу, расположены иерархически. Однако А. Маслоу считал, что движение от потребности к потребности происходит только снизу вверх. К. Альдерфер предлагает важное для нашего исследования положение, утверждая, что движение идет в обе стороны: движение вверх по уровням потребностей называется процессом удовлетворения потребностей, а движение вниз – процессом фрустрации, то есть поражения в стремлении удовлетворить потребность.

Термином фрустрация обозначают:

− в широком смысле слова: состояние, имеющее место, если какие-либо ожидания не оправдались;

− в узком значении: тягостное состояние, которое развивается из-за наличия непреодолимых или труднопреодолимых преград на пути удовлетворения какой-либо важной потребности. В фундаменте большинства проблем обнаруживается фрустрация той или иной значимой потребности [6, c 28].

Острые фрустрации лежат в основе многих ситуационно обусловленных преходящих нервно-психических расстройств, а длительные фрустрации образуют основу наиболее распространенных характерологических аномалий.

В различных психологических школах термин фрустрация понимается в разных значениях [15]:

фрейдизм и неофрейдизм напрямую связывают фрустрацию с проблематикой агрессии: фрустрация − некий «запускающий» механизм, практически неизбежно приводящий индивида к проявлениям агрессии;

бихевиористский подход: фрустрация − фактор, если не разрывающий схему «стимул — реакция», то во всяком случае существенно замедляющий деятельностный «отклик» на предъявленный стимул и деструктурирующий естественное протекание ответной деятельностной активности;

современная психологическая наука рассматривает фрустрацию как разновидность стресса, реже — как реакцию на легкую форму депривации личностно значимых потребностей индивида.

Фрустрация должна рассматриваться в контексте более широкой проблемы: выносливости по отношению к жизненным трудностям и реакций на трудности. Сами трудности разделяются на:

вполне преодолимые, хотя для их преодоления требуются огромные усилия (настойчивость). Фрустрация к такого типа трудностям не относится;

непреодолимые или почти непреодолимые (некоторые непреодолимы в настоящее время, например борьба с раковыми заболеваниями, но, наверное, преодолимые в будущем). Именно этим трудностям посвящены исследования фрустрации. Согласно С. Розенцвейгу, фрустрация имеет место в тех случаях, когда организм встречает более или менее непреодолимые препятствия на пути к удовлетворению какой-либо жизненной потребности [5].

Н.Д. Левитов [15, с. 121] рассматривал фрустрацию как состояние человека, выражающееся в характерных особенностях переживаний, чувств и поведения, вызванных объективно или субъективно так понимаемыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели. Чувства и эмоции, являясь своеобразной формой отражения действительности в виде переживаний, находятся как бы в двойной зависимости:

1. Они зависят от того, удовлетворены ли потребности, и потому обычно носят полюсный характер. Всякие объекты, удовлетворяющие ту или иную потребность человека, вызывают положительные переживания; препятствующие удовлетворению потребностей — отрицательные.

2. Чувства находятся в тесной взаимозависимости с разумом: связь объекта, явления или события с потребностью должна еще быть осознана. Возникшее переживание может быть разумом подавлено или трансформировано, но оно может также стать источником, толчком для зарождения мысли.

Итак, фрустрация как состояние возникает всякий раз, когда физическое, социальное и даже воображаемое препятствие мешает или прерывает действие, направленное на достижение цели, удовлетворение потребности. Фрустрация создает, таким образом, наряду с исходной мотивацией, новую − защитную − мотивацию, направленную на преодоление возникшего препятствия [8, c 234].

В литературе по проблеме фрустрации не представлен анализ психологического смысла состояния фрустрированности, большинство авторов ограничиваются описательными констатациями: человек, будучи фрустрирован, испытывает беспокойство и напряжение, чувства безразличия, апатии и утраты интереса, вину и тревогу, ярость и враждебность, зависть и ревность и т.д. Сами по себе эти эмоции не проясняют вопроса о сущности состояния фрустрированности, поэтому остается единственный источник информации — поведенческие следствия фрустрации.

Обычно выделяют следующие виды фрустрационного поведения: а) двигательное возбуждение, бесцельные и неупорядоченные реакции; б) апатия; в) агрессия и деструкция; г) стереотипия — тенденция к слепому повторению фиксированного поведения; д) регрессия — обращение к поведенческим моделям, доминировавшим в более ранние периоды жизни индивида, «примитивизация» поведения или падение «качества исполнения».

Наиболее существенные, центральные характеристики фрустрационного поведения раскрываются в монографии Н. Майера «Фрустрация: поведение без цели» [26]: дело не в том, что фрустрированный человек не имеет цели, а в том, что его поведение не имеет цели, т.е. утрачивает целевую ориентацию. Майер приводит пример: двое людей спешат купить билет на поезд, затевают в очереди ссору, затем драку и оба в итоге опаздывают. Это поведение не содержит в себе цели добывания билета, поэтому является не адаптивным (удовлетворяющим потребность), а фрустрационно спровоцированным. Новая цель не замещает здесь старой.

Э. Фромм [15, с 369] полагает, что фрустрационное поведение (в частности, агрессия) представляет собой попытку, хотя часто и бесполезную, достичь фрустрированной цели. К. Гольдштейн, напротив, утверждает: такое поведение не подчинено не только фрустрированной цели, но вообще никакой цели, оно дезорганизовано, беспорядочно и является «катастрофическим».

Обобщение может быть сформулировано следующим образом: необходимым и достаточным признаком фрустрационного поведения является утрата ориентации на исходную, фрустрированную цель. Такое поведение не обязательно лишено всякой целенаправленности, внутри себя оно может содержать некоторую цель (скажем, побольнее уязвить соперника в фрустрационно спровоцированной ссоре). Важно то, что достижение этой цели лишено смысла относительно исходной цели или мотива данной ситуации.

Понятие депривации близко к понятию фрустрации. Однако они не тождественны. В англоязычной литературе депривация обозначает потерю чего-либо, лишения из-за недостаточного удовлетворения какой-либо важной потребности. При этом речь идет не о физических лишениях, а о недостаточном удовлетворении именно психических потребностей (психическая депривация).

Й. Лангмейер и З. Матейчек [1, c 117-119] определяют психическую депривацию как психическое состояние, возникающее в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение достаточно длительного времени. В число основных (жизненных) потребностей включаются потребности:

в определенном количестве, изменчивости и виде (модальности) стимулов;

в основных условиях для действенного учения;

в первичных общественных связях (особенно с материнским лицом), обеспечивающих возможность действенной интеграции личности;

в общественной самореализации, предоставляющей возможность овладения различными общественными ролями и ценностными целями.

Депривация может какое-то время частично или даже полностью не осознаваться. Ее негативные последствия могут ассоциироваться с самыми различными причинами. В отличие от фрустрации, депривация действует более скрыто, но зачастую имеет и более серьезные последствия. Й. Лангмейер и З. Матейчек проводят такую аналогию: фрустрация происходит, если у ребенка отнимают его любимую игрушку и он вынужден играть с тем, что ему нравится меньше, а депривация возникает в том случае, если ребенка лишают возможности играть вообще.

Таким образом, фрустрация, во-первых, касается потребности, актуализированной в данный момент и уже направленной к цели, а во-вторых, характеризуется осознанием субъектом невозможности ее удовлетворения.