- •Глава 1

- •1.2. Общая характеристика кузнечных работ

- •Глава 2 Сведения о металлах

- •2.1. Химический состав и основные свойства стали

- •Маркировка сталей окраской

- •2.3. Цветные металлы и сплавы

- •Глава 3 Кузнечный инструмент и приспособления

- •3.1. Классификация кузнечного инструмента

- •3.2. Основной инструмент для ручной ковки

- •2 В. Г. Шмаков 33

- •3.3. Кузнечный инструмент для ковки на молотах

- •3.4. Вспомогательный инструмент и приспособления

- •3.5. Измерительный инструмент

- •3.6. Уход за инструментом

- •Глава 4 Кузнечное оборудование для ручной и машинной ковки

- •4.1. Кузнечные горны

- •4.3. Прочее оборудование и инвентарь

- •4.4. Пневматические молоты и оборудование

- •4.5. Уход за пневматическим молотом и рабочим местом

- •4.6. Типы кузниц ',

- •Глава 5 Изменение свойств металла и химического состава при нагреве и ковке

- •5.1. Влияние углерода, постоянных примесей и легирующих элементов на свойства сталей

- •5.2. Режимы нагрева металлов

- •5.3. Дефекты при нагреве и меры их предупреждения

- •5.4. Изменения, происходящие в металлах при нагреве и ковке

- •5.5. Особенности ковки легированных и инструментальных сталей

- •Глава 6 Размеры и масса поковок и заготовок

- •6.1. Подготовка металла к ковке

- •6.2. Припуски, допуски, напуски и чертежи на поковки

- •Величины припусков и предельных отклонений для поковок типа дисков, цилиндров, втулок, брусков, кубиков, пластин с отверстиями, мм

- •Величины припусков и предельных отклонений для гладких и ступенчатых поковок круглого, квадратного и прямоугольного сечений, мм

- •6.3. Определение размеров и массы поковок и заготовок

- •Формулы для определения площадей сечения объемов и длины наиболее распространенных простейших тел

- •Приближенные значения массы в виде отходов на обрубки и обсечки

- •6.4. Об эффективном использовании металла

- •Глава 7 Операции при ковке металла

- •7.1. Классификация поковок и операций ковки

- •7.2. Предварительные операции

- •7.3. Протяжка, разгонка и раскатка

- •7.5. Проколка, прошивка, пробивка и раздача отверстий

- •7.7. Передача и скручивание

- •7.9. Вспомогательные операции

- •7.10. Отделочные операции

- •7.11. Особенности выполнения кузнечных операций при ковке на молотах

- •Глава 8

- •8.3. Термическая обработка

- •8.4. Виды и режимы термической обработки сталей

- •Режимы термической обработки некоторых углеродистых и легированных сталей

- •8.6. Термическая обработка цветных металлов и сплавов

- •8.7. Защита поверхностей деталей от корро3"**

- •8.8. Контроль и дефекты поковок

- •Глава 9

- •9.1. Болты

- •9.2. Гайки

- •9.3. Костыли

- •9.7. Рычаг с бобышкой

- •9.8. Вилка с хвостовиком и бобышками

- •9.12. Хомуты

- •9.14. Однорогий крюк

- •9.15. Ушки и кольца

- •9.16. Кольца для цепи

- •9.17. Пружины

- •Глава 10

- •10.2. Кузнечный инструмент для ручной ковки

- •10.3. Кузнечный инструмент для ковки на молотах

- •10.4. Гаечные ключи

- •10.5. Плоскогубцы

- •10.6. Резцы

- •10.7. Топоры

- •Глава 11 Ковка лошадей

- •11.1. Сведения о ковке, копытах,

- •11.2. Инструмент, подковы и подковные гвозди

- •8 В. Г. Шмаков 225

- •Размеры и масса подковных гвоздей

- •11.4. Ковка неправильных и больных копыт

- •Глава 12 Способы ремонта деталей машин| с применением кузнечных операций

- •12.1. Правка деталей

- •12.2. Ремонт деталей разгонкой, осадкой, высадкой и гибкой

- •12.3. Раздача и напрессовка деталей

- •12.4. Сварка и наплавка деталей

- •Глава 13 Ремонт телег и саней

- •13.1. Телеги

- •13.2. Сани

- •Глава 14 Техника безопасности

- •14.1. Требования к помещениям кузниц, оборудованию и инструменту

- •14.2. Индивидуальные средства по охране здоровья рабочих и гигиена труда

- •14.3. Техника безопасности при ручной и машинной ковке

- •14.4. Первая помощь при несчастных случаях

- •Глава 8. Завершающие операции, контроль и де-

- •Глава 9. Примеры ковки типовых деталей. .... 185

10.7. Топоры

Существует несколько технологий изготовления топоров: кузнечной сваркой, цельнокованые и с соединением

тела топора с лезвием заклепками.

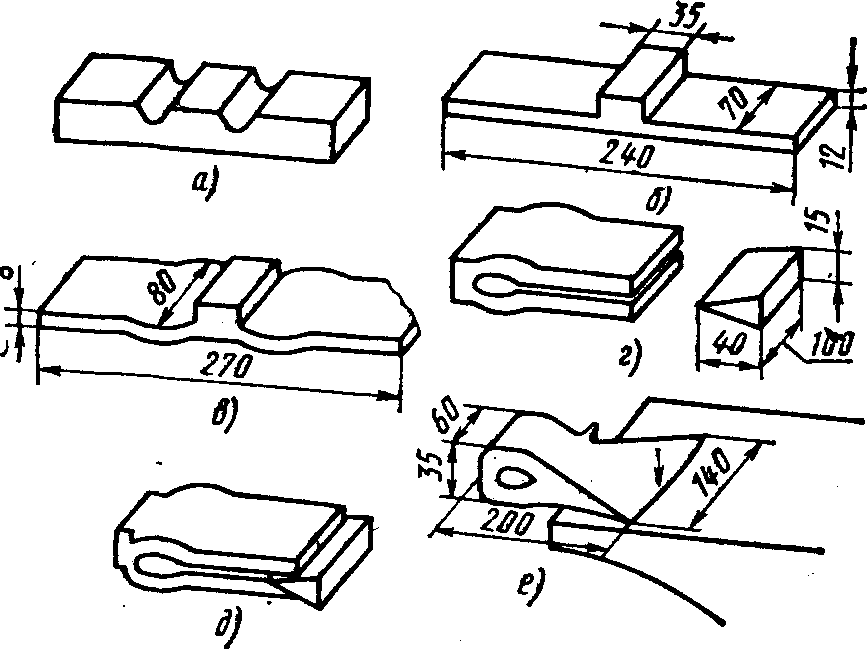

С помощью кузнечной сварки топор делают из двух частей. Для тела топора от полосы сечением 60х35 мм из стали обыкновенного качества, например СтЗ, отрубают заготовку длиной 170 мм. Для лезвия берут инструментальную сталь, например У7.

В нагретой заготовке делают два углубления с оставлением по середине уступа для формирования обуха топора (рис. 10.9, а). Заготовку протягивают примерно до размеров, указанных на рис. 10.9, б, и разгоняют (рис. 10.9, в). После этого заготовку изгибают на роге наковальни или специальной оправке так, чтобы в образовавшееся после гибки отверстие — «всад» входила оправка, по сечению равная сечению топорища в месте насадки (рис. 10.9, г). Из инструментальной стали отковывают клин с размерами, указанными на рис. 10.9, г. Готовый клин вставляют между оттянутыми и пригнутыми концами заготовки и забивают его между ними (рис. 10.9, д). Нагревают до сварочной температуры заготовку вместе с клином и выполняют кузнечную сварку взамок. По окончании сварки заготовку надевают на стальную оправку и на этой оправке выполняют следующие операции. Надрубают и отгибают бородку для защиты 213

Рис. 10.9. Изготовление топора кузнечной сваркой

топорища, доводят размеры топора примерно до указанных на рис. 10.9, е, отделывают поверхности топора, аатачивают лезвие, закаливают и отпускают только лезвие по режимам термообработки для инструментальных сталей (см. табл. 8.2).

Цельнокованый топор изготовляют из углеродистых качественных или легированных сталей, например из стали 45 или 35Г (см. табл. 2.3). Массу заготовки на тело топора увеличивают на величину клина (рис. 10.9, г), что можно определить по методике, изложенной в табл .6.3. Топор куется так же, как сварной, до образования «всада» (рис. 10.9, г). Затем щеки топора сваривают кузнечной сваркой и отковывают их до требуемых размеров и формы (рис. 10.9, е), лезвие обрубают и затачивают на наждачном круге, а затем закаливают по режимам, указанным в табл. 8.2 для выбранной стали на топор.

У цельнокованого топора лезвие менее стойкое и быстрее затупляется, чем у топора, изготовленного кузнечной сваркой с лезвием из инструментальной стали.

Соединение тела топора с лезвием заклепками сложнее и применяется редко.

Глава 11 Ковка лошадей

11.1. Сведения о ковке, копытах,

постановке ног и ходе лошадей

Ковка лошадей. Копыта защищают мягкие чувствительные части ног от различных повреждений. У неработающих лошадей копыта изнашиваются примерно настолько, насколько они отрастают за это же время у работающих — рост копыт не успевает компенсировать износ их. Поэтому рабочих и беговых лошадей подковывают, что позволяет предохранить копыта от повреждений и истирания при работе на твердых грунтах.

Ковка лошадей требует от кузнеца больших знаний и умения, так как каждая лошадь требует правильного обращения с ней при ковке, а также индивидуального изготовления и закрепления подков в зависимости от строения копыт, постановки ног и др. Если ковка будет выполнена не правильно, то это приведет к порче рогового покрова копыт, изменению формы копыта и заболеванию чувствительных частей ног и в результате лощадь может на некоторое время, а иногда и окончательно, потерять работоспособность.

Для правильной ковки копыт кузнец должен уметь обращаться с лошадью при постановке ее в специальный станок или ковать лошадь без станка, иметь необходимый инструмент для правки готовых (покупных) подков и для самостоятельного изготовления подков и гвоздей, которыми крепят подковы к копытам, а также инструмент, требующийся для подготовки копыт к закреплению подков и для выполнения операций по закреплению их к копытам. Он должен хорошо знать строение копыт, уметь подгонять подковы индивидуально для копыт каждой лошади и не допускать возможных ошибок при ковке лошадей.

215

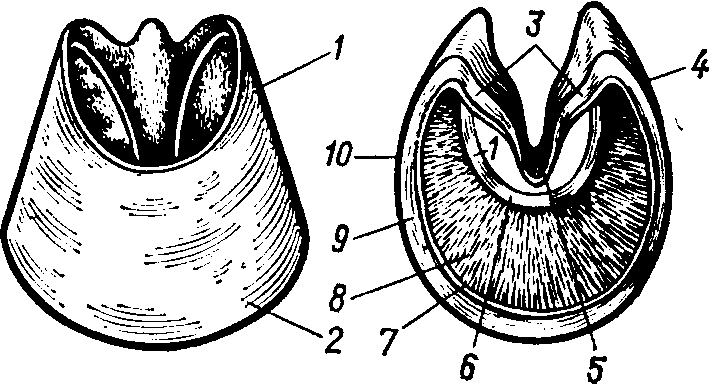

Рис. 11.1. Роговой башмак копыта лошади:

/ — венчиковый край роговой стенки; 2 — подошвенный край роговой стенки? 3 — заворотные стенки; 4 — заворотные углы; 5 — соединительный угол;

6 — венчиковый желоб; 7 — белая линия; 8 — внутренний слой роговой стенки; 9 — средний (трубчатый) слой роговой стенки; 10 — наружный (глазурный) слой роговой стенки

Копыто лошади состоит из рогового башмака и чувствительных частей, которые он защищает от повреждения.

В роговом башмаке (рис. 11.1) можно выделить следующие элементы: роговую стенку, роговую подошву и роговую стрелку и др. ' ••

Роговая стенка предохраняет чувствительные части копыта спереди, с боков и сзади. Она состоит из внутреннего, среднего и наружного слоев. Внутренний слой роговой стенки переходит в белую линию (см. рис. 11.1)» которая является уже чувствительной частью копыта и внедрение в нее посторонних тел недопустимо, так как это будет означать, что нога лошади травмирована (см. рис. 11.19). Подошвенный край роговой стенки выступает ниже роговой подошвы и является главной опорой тела лошади. На него накладывают подкову и закрепляют подковными гвоздями.

, Роговая подошва является частью рогового башмака, обращенной к земле (или дно башмака). Она состоит из одного рогового слоя, расположенного между подошвенным краем роговой стенки спереди и заворотными стенками. Если смотреть на копыто снизу, то к середине ere роговая подошва переходит в роговую стрелку, что видно

на рис. 11.2.

Роговая стрелка ослабляет силу удара ноги лошади при наступании ногой на землю. Она состоит из очень мягкого, эластичного, как резина, рога.

Геометрия, свойства и рост копытного рога. Если копыто разделить на две половины вдоль тела лошади, то

216

каждую из половин (рис. 11.3) разделяют на зацепную /, боковую 2 и пяточную части 3. У здорового копыта зацепная часть по высоте больше пяточной на переднем копыте, примерно, в 3 раза, на заднем в 2,5 раза. В здоровом переднем копыте передняя часть роговой стейки относительно почвы наклонена в среднем на 45 ... 55°, а в заднем копыте этот наклон равец 55 ... 60°. Переднее копыто в зацепной части шире, чем в пяточной части, заднее наоборот, шире в пяточной части.

Белая линия 7 (см. рис. 11.1) дает возможность определять толщину роговой стенки. Спереди, в зацепной части, толщина роговой стенки копыта среднего размера равна 10 ... 12 мм. Предельные размеры толщины стенки 7 ... 16 мм. Толщина роговой стенки в зацепной части наибольшая, по бокам копыта она постепенно уменьшается (наружная боковая стенка до 7,5 мм и внутренняя до 6,5 мм), а ближе к пяткам снова увеличивается до 8 мм. Толщина роговой стенки зависит от роста и породы лошадей..

Рог стенки растет только сверху, поэтому всякие повреждения венчика / (см. рис. 11.1) приводят к искаженной форме роговой оболочки, которая, по мере роста рога, будет спускаться вниз до подошвы. Если появится трещина венчика, то ее нельзя исправить, пока она не сойдет до самого низа роговой стенки.

Роговая стенка от венчика растет равномерно. При благоприятных условиях она ежемесячно отрастает, в среднем, на 8 мм. Однако из-за разной высоты копыта замена роговой стенки происходит неодновременно, полностью

она заменяется за счет роста: в зацепной части через 10 ... 13 месяцев, в боковой — 6 ... 8 месяцев и в пяточной — 3 ... 5 месяцев.

Роговые подошва и стрелка растут непосредственно по всей площади ступни копыта и рог у них нарастает относительно быстро. Нормальная толщина их у здоровы» копыт 8 ... 15 мм отрастает, примерно, за 1,5 месяца. Pot подошвы значительно мягче и легче режется, чем рог роговой стенки.

Копыта некованых лошадей следует своевременно заравнивать рашпилем, а отросшие копыта жеребят обрезать с целью предохранения подошвенного края роговой . стенки от заломов.

Правильное и здоровое копыто имеет твердый, упругий рог и блестящую ровную роговую стенку без трещин, расселин, наростов и больших кольцевых образований. На венчике не должно быть припухлостей, впадин, засечек, ссадин, гнойных ходов во внутрь и отслоений рога.

В здоровом копыте рог подошвы упругий, гладкий, без углублений и без пятен синего или красного цвета. Стрелка хорошо развита, полная, упругая, слегка прогибается при нажиме пальцем.

Постановкой ног лошади называют положение их по отношению к земле и туловищу. Она может быть правильной и неправильной.

Постановка ног считается правильной (рис. 11.4, а), когда при осмотре лошади спереди, сбоку и сзади ноги ее

стоят вертикально относительно туловища, а отвесная линия от плечевого сустава делит конечность примерно посередине. Бабки ног при этом должны быть наклонены вперед под углом 45 ... 50°. Всякие отклонения от этого указывают на неправильную постановку ног лошади.

Неправильная постановка ног может быть широкой (рис. 11.4, б), узкой (рис. 11.4, в), низкой (рис. 11.4,5) и высокой (рис. 11.4, е). "Лошади с неправильной постановкой ног менее работоспособны. Недостатки постановки ног до некоторой степени можно исправить, подковав лошадь.

Ход лошади также может быть правильным и неправильным. Правильный ход (рис. 11.4, ж) обычно имеют лошади с правильной постановкой ног. При широкой постановке ног ход лошади соответствует схеме (рис. 11.4,з), а при узкой—схеме (рис. 11.4, и).