Учреждение образования

«Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Контрольная работа

по дисциплине

«Безопасность производственной деятельности»

Выполнил: Ермаков А. М.

магистрант кафедры ИПиЭ

группа № 75

Проверил: Давыдовский А.Г.

доцент кафедры ИПиЭ

Минск 2014

1 Теоретическая часть

Теоретические основы промышленной безопасности и охраны

труда, ее социально-экономический аспект

Научно-техническая революция, начавшаяся в середине XX века и связанная с вовлечением в хозяйственный оборот всё большего количества природных ресурсов, ростом производственной базы, использованием всё более сложных технологических систем, их концентрацией, увеличением количества потребляемой человечеством энергии, обусловила одновременно и рост риска возникновения аварий и катастроф. Опасность созданной человеком техносферы связана, прежде всего, с наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества радиационных, химических, биологических, пожаро- и взрывоопасных производств и технологий. Ежегодные потери от аварий и катастроф техногенного и природного характера измеряются тысячами человеческих жизней и невосполнимым ущербом природной среде. Анализ аварий, техногенных и природных катастроф приводит к заключению, что главные опасности для человека проистекают из созданной им среды. Угроза аварий и техногенных катастроф в современном мире возрастает как за счёт повышения вероятности их возникновения, так и за счёт увеличения масштабов возможного ущерба. Исследование 5 тысяч наиболее крупных аварий показало, что 90-95 % из них произошли в промышленно развитых странах мира. Данные Организации Объединенных Наций показывают, что техногенные катастрофы занимают третье место среди всех видов катастроф по числу погибших. На первом месте – гидрометеорологические катастрофы, наводнения и цунами, на втором – геологические (землетрясения, сходы селевых потоков, извержения вулканов и пр.).

Техногенные катастрофы обычно противопоставляют природным. Однако, последствия природных катастроф затрагивают и техническое развитие общества. По мере развития техники, большую роль играет и человеческий фактор, который проявляется в инженерных просчетах, ошибках персонала, неэффективной помощи спасательных служб. Возрастание размеров и мощности технических систем повышает риск людских, материальных и экологических потерь – такова плата за технический прогресс.

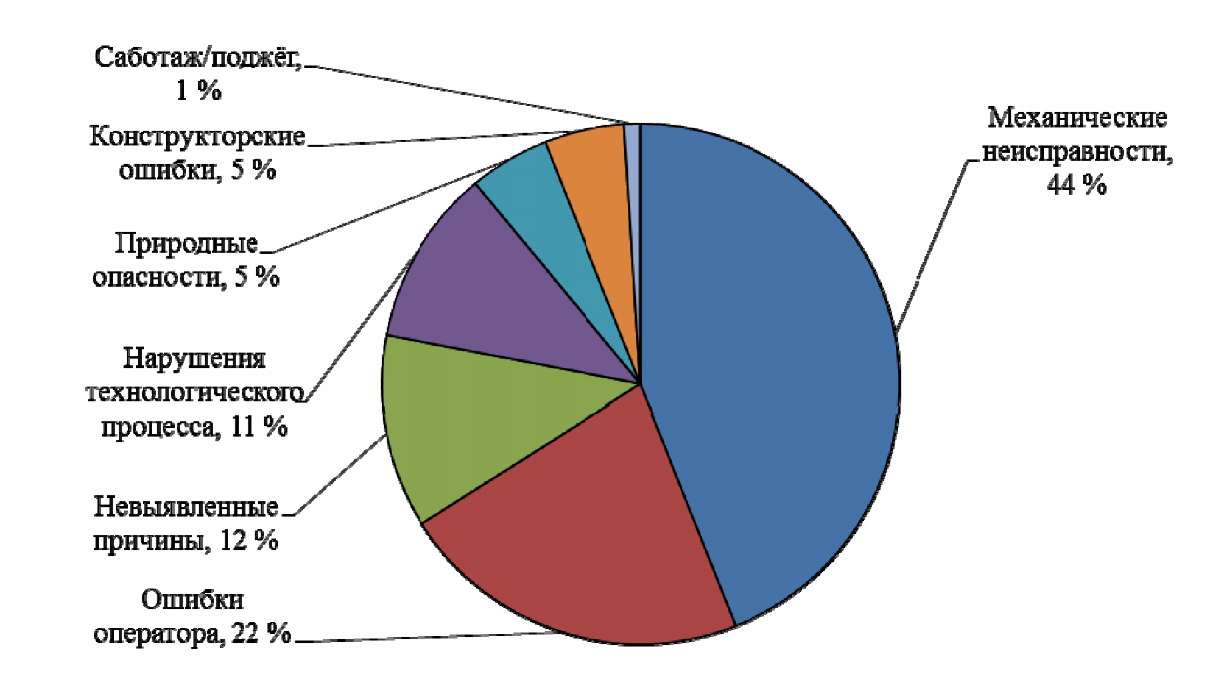

Анализ причин крупных аварий показывает, что в большинстве случаев их непосредственными причинами были механические неисправности. Важной причиной аварий также является и человеческий фактор.

Рисунок 1.3 – Причины крупных аварий в мире

в обрабатывающих отраслях промышленности

На практике основными причинами 67 % аварий были: низкий уровень производственной безопасности и неэффективность управления системами экологической безопасности. Статистика показывает, что число техногенных катастроф в мире резко увеличилось с конца 1970-х годов. Особенно участились транспортные катастрофы, прежде всего, морские и речные. При этом, несмотря на то, что государства Европы и Северной Америки обладают значительно более плотной транспортной и промышленной инфраструктурой, чем иные страны, наибольшее число жертв этих катастроф приходилось на Африку и Азию.

Техногенные катастрофы обычно разделяют на три основных типа: промышленные (химическое заражение, взрывы, радиационное заражение, разрушения, вызванные иными причинами), транспортные (аварии в воздухе, на море, железных дорогах и пр.) и смешанные (происходят на иных объектах). Для того, чтобы техногенное опасное событие было отнесено к катастрофе и занесено в международную базу данных, требуется, чтобы оно соответствовало одному из следующих критериев: ущерб составляет не менее $80 млн (в случае авиационной катастрофы – $32,2 млн, транспортной – $16 млн), не менее 20 человек погибли или пропали без вести, 50 человек – получили ранения, 2 тыс. человек – лишились жилья.

В целом в мире наблюдается неуклонный рост числа промышленных катастроф, вызванный как увеличением количества опасных объектов, так и возрастанием плотности населения. Помимо объектов с токсичными и высокотоксичными веществами, существенный вклад в печальную статистику вносят крупные аварии и пожары на объектах энергетики. Даже в высокоразвитых государствах, несмотря на значительный технический прогресс в области пожарной безопасности, погибает большое количество людей.

В России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар, каждый час в огне погибает 1 человек и около 20 – получают ожоги и травмы. Ежегодно в стране в пожарах погибают не менее 12 тыс. человек. В список печальных рекордов попал и пожар 2000 г. на Московском НПЗ. Жертвами природных катастроф в мире в 2010 г. стали 304 тыс. человек, что является максимальным показателем с 1976 г. Для сравнения, в 2009 г. в России погибли 15 тыс. человек. Самой масштабной катастрофой в 2010 г. стало произошедшее в январе землетрясение на Гаити, которое унесло более 222 тыс. человеческих жизней. Второе место в списке катастроф с самым большим числом жертв заняла Россия, где летом 2010 г. наблюдалась аномально жаркая погода. Тогда жара унесла в России около 56 тыс. человеческих жизней. Серьезными катастрофами стали также наводнения в Китае и Пакистане, число жертв которых - более 6 тыс. человек. Колоссальный экономический и экологический ущерб нанесло разрушительное землетрясение магнитудой 8,9 баллов, происшедшее 11 марта 2011 г. у восточного побережья японского острова Хонсю, и последовавшее за ним цунами, высота волн которого составляла 10 м. Обширное затопление привело к отключению света в миллионе домов, пожарам и авариям на АЭС, распространению радиации на десятки километров и другим происшествиям. Численность погибших и пострадавших, по предварительным данным, более 30 тыс. человек. Согласно данным перестраховочной компании, экономический ущерб от природных и антропогенных катастроф в 2010 г. в мире составил 218 млрд долл., то на треть больше, чем в 2009 г. Что касается объёма страховых выплат по природным катастрофам в 2010 г., то данный показатель составил 40 млрд долл. В целом в мире за последние десять лет в результате стихийных бедствий погибли 622 тыс. человек, пострадали 2 млрд человек. В России, при тенденции снижения количества катастроф природного и техногенного характера и количества погибших в них, численность пострадавших в целом растёт, материальные потери увеличиваются быстрыми темпами (на 10-15 % в среднем в год), составляя в среднегодовом выражении от 3 % до 5 % валового национального продукта.

Несмотря на прогресс в развитии систем безопасности, крупные техногенные катастрофы по-прежнему происходят. Хотя в результате таких катастроф погибает значительно меньше людей, чем в результате природных катастроф (около 5% от общей численности погибших за период 1985-1996 гг. в Европе), зачастую полагают, что степень риска, связанная с техногенными катастрофами, является столь же высокой, что связано с недостатком знаний и внутренним страхом перед различными опасностями. Как и в случае природных опасностей, степень риска зависит от места проживания людей и возрастает по мере приближения к опасным хозяйственным объектам. Что касается технологических опасностей и видов деятельности, способных усилить воздействие стихийных бедствий, то с течением времени уровни риска снижаются по мере совершенствования инженерных решений и накопления опыта технической эксплуатации. Все большее распространение получают комплексные подходы, при этом более пристальное внимание уделяется вопросам снижения риска долгосрочного воздействия на окружающую среду, мгновенного ущерба для здоровья или имущества в результате аварий. Рассматриваются возможности проведения крупномасштабных подготовительных мер в отношении различных природных опасностей, с тем, чтобы обеспечить оперативное реагирование и чёткую координацию действий с целью снижения их поражающего воздействия.

Среди техногенных аварий примерно 50 % приходятся на аварии с прямыми экономическими последствиями, 24 % – аварии на промышленных объектах, 8 % – аварии на химических объектах и магистральных трубопроводах, 2 % – аварии на транспорте. В среднем, от катастроф различной природы ежегодно уязвимость объектов повышается на 4 % (по числу погибших) и на 10 % (по нанесённому материальному ущербу). Доля совокупного материального ущерба от техногенных катастроф составляет 40 %, от природных – 60 %. Основными причинами крупных техногенных аварий являются:

– отказы технических систем из-за дефектов изготовления и нарушений режимов эксплуатации;

– ошибочные действия операторов технических систем;

– концентрация производств различного назначения в промышленных зонах без должного изучения их взаимовлияния;

– высокий энергетический уровень технических систем;

– внешние негативные воздействия на объекты энергетики, транспорт.

Комплексный подход к управлению системами безопасности на основе уроков, извлеченных из происшедших крупных аварий, пожаров и природных катастроф, а также признание необходимости обеспечения комплексной безопасности при возникновении разного рода угроз должны помочь в снижении количества и тяжести последствий техногенных катастроф.

Аварии, катастрофы, пожары, взрывы на промышленных

объектах и их возможные последствия

Опасные техногенные явления на объектах техносферы вызываются внешними и внутренними причинами, а также их неблагоприятным сочетанием. Внутренние причины связаны с протекающими в объектах техносферы опасными техногенными процессами: старением, деградацией параметров, разрегулированием, которые приводят к отказам технических устройств, аварийным ситуациям и авариям. Внешние причины опасных техногенных явлений обусловлены взаимодействием с объектами техносферы окружающей среды (природной, техногенной — других объектов техносферы, социальной). К опасным техногенным явлениям относятся:

– транспортные аварии (катастрофы);

– пожары;

– взрывы;

– аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ;

– аварии с выбросом радиоактивных веществ;

– аварии с выбросом опасных биологических веществ;

– внезапное обрушение зданий, сооружений различного назначения;

– аварии на электроэнергетических системах;

– аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

– аварии на очистных сооружениях;

– гидродинамические аварии.

Негативные факторы и последствия опасных техногенных явлений приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Негативные факторы и последствия опасных техногенных явлений

Вид опасного техногенного явления |

Негативные факторы |

Последствия |

Транспортная авария |

Удар |

Гибель людей, повреждение транспортного средства и перевозимого груза |

Пожар |

Непосредственное действие огня на горящий предмет, дистанционное воздействие высоких температур за счет излучения, задымление |

Гибель людей, домашних и сельскохозяйственных животных, сгорание предметов, объектов, оборудования, их обугливание, разрушение |

Взрыв |

Воздушная ударная волна, осколочное поле |

Гибель людей, разрушение сооружений

|

Химическая авария |

Химическое заражение окружающей среды |

Химическое поражение людей и животных |

Радиационная авария |

Дымовое облако выброса при взрыве, радиоактивное загрязнение местности |

Лучевая болезнь, стохастические эффекты облучения |

Гидродинамическая авария |

Волна прорыва, стремительное затопление местности волной прорыва |

Гибель людей, разрушение элементов инфраструктуры, смыв плодородных почв |

Разрушение зданий |

Обломки, изоляция в завалах |

Гибель людей |

К транспортным авариям (катастрофам) относятся крушения, аварии, сходы грузовых и пассажирских поездов; аварии грузовых и пассажирских судов; авиационные катастрофы; дорожно-транспортные происшествия и автомобильные; аварии на магистральных трубопроводах, внутрипромысловых нефтепроводах.

Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее ущерб физическим и юридическим лицам, элементам антропосферы. Горение – это физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением. В основе этого процесса лежат быстротекущие химические реакции окисления в атмосфере кислорода воздуха. Особенностями горения на пожаре, в отличие от других видов горения, являются склонность к самопроизвольному распространению огня, сравнительно невысокая полнота сгорания, интенсивное выделение дыма, содержащего продукты полного и неполного окисления. Пожары характеризуются следующими параметрами: температурой; продолжительностью; площадью и периметром; зоной горения; зоной задымления; динамикой распространения пожара. Пожары классифицируются по условиям развития, масштабам и другим признакам. По условиям развития различают внутренние и открытые пожары. Температура внутреннего пожара – это среднеобъемная температура газовой среды в помещении; температура открытого пожара – температура пламени. Для предупреждения пожара на пожароопасных объектах следует воздействовать на условия его возникновения и развития: начальный источник тепла, количество и распределение горючего, источник кислорода. Необходимо анализировать возможность возгорания и принимать меры для ее снижения, снижения возможности распространения огня, его передачи между отдельными элементами объекта, выявления пожара и подавления его. Необходимо уделять внимание раннему обнаружению (противопожарной сигнализации) и немедленным действиям по тушению.

Взрывчатым превращением называют процесс быстрого физического или химического преобразования вещества, сопровождающийся переходом потенциальной энергии этого вещества в механическую энергию движения или разрушения. Взрыв сопровождается освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна. Взрыв – это процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с быстрым физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу. Он приводит к образованию сильно нагретого газа (плазмы) с очень высоким давлением, который при быстром расширении оказывает ударное механическое воздействие на окружающие тела. Взрыв в твердой среде сопровождается ее разрушением и дроблением, в воздушной или водной – вызывает образование воздушной или гидравлической ударных волн, которые оказывают разрушающее воздействие на помещенные в них объекты. Взрывы можно классифицировать по виду высвобождаемой энергии: химической (чаще всего взрывчатых веществ); внутриядерной (ядерный взрыв), электромагнитной (искровой разряд, лазерная искра и др.), механической (при высокоскоростном соударении астероидов и комет с Землей и др.), сжатых газов (при превышении давлением предела прочности сосуда – баллона, трубопровода и т. п.). Применительно к взрывоопасным объектам различают три типа аварийных взрывов:

– химические взрывы, сопровождающиеся химическими превращениями с выделением тепла и продуктов горения (взрывы газовоздушных облаков, конденсированных ВВ, пылевые взрывы);

– физические взрывы, которые не сопровождаются химическими превращениями с выделением тепла и образованием продуктов сгорания (разрыв трубопроводов, сосудов, находящихся под высоким давлением, наполненных негорючими газами, паром или многофазными сжимаемыми системами – пыль, пена);

Химическая авария – это авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ и приводящая к химическому заражению окружающей среды. Выброс – это выход из технологических установок и емкостей при разгерметизации за короткий промежуток времени опасных химических веществ. Пролив – это вытекание из технологических установок и емкостей при разгерметизации опасных химических веществ. Кроме того, опасные химические вещества могут образовать некоторые нетоксичные вещества в определенных условиях (например, при взрывах, пожарах) в результате химических реакций. Это так называемые аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Опасные концентрации аварийно химически опасных веществ в окружающей среде могут существовать до нескольких суток. Летальный исход зависит от свойств АХОВ, токсической дозы и может наступать как мгновенно, так и через некоторое время после отравления.

Радиационная авария – это авария, сопровождающаяся прямым или косвенным радиационным воздействием на человека и окружающую природную среду с уровнями, превышающими допустимые пределы. Основными причинами аварий на ядерных реакторах, ведущих к радиационным выбросам, являются следующие:

– неконтролируемый разгон реактора;

– потеря охлаждения при разгерметизации реакторного контура и отказе средств аварийного расхолаживания;

– пожары, взрывы.

Гидродинамические аварии – это прорывы гидротехнических сооружений, являющихся гидродинамически опасными объектами (плотин, запруд, дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений. От размеров прорана зависит объем и скорость падения вод верхнего бьефа в нижний бьеф сооружения и параметры волны прорыва. Волна прорыва образуется также при недостаточном водосбросе (перелив воды через гребень плотины).

Процесс и результат разрушения зданий имеют свои особенности в зависимости от причин разрушения: сейсмического воздействия, оползания грунта, воздействия селевого потока, внутреннего взрыва газа или попадания извне артиллерийского снаряда, падения воздушного судна, воздействие воздушной ударной волны ядерного взрыва и др. При землетрясениях принято рассматривать следующие степеней разрушения зданий.

– Слабые повреждения. Слабые повреждения материала и неконструктивных элементов здания: тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации повреждений достаточно текущего ремонта зданий.

– Умеренные повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из дымовых труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций: тонкие трещины в несущих стенах; незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей. Для ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт зданий.

– Тяжелые повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб; значительные повреждения несущих конструкций; сквозные трещины в несущих стенах; значительные деформации каркаса; заметные сдвиги панелей; выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания.

– Частичные разрушения несущих конструкций: проломы и вывалы в несущих стенах; развалы стыков и узлов каркаса; нарушение связей между частями здания; обрушение отдельных панелей перекрытия; обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу; обвалы. Обрушение несущих стен и перекрытия, полное обрушение здания с потерей его формы.

Характер разрушения зданий в значительной степени зависит от их конструктивной схемы. Разрушение происходит при превышении уровнями поражающих факторов различных опасных природных и техногенных явлений стойкости зданий. При разрушении зданий образуются вторичные поражающие факторы для находящихся в них людей, а также образуются завалы, представляющие собой хаотическое нагромождение крупных и мелких обломков строительных конструкций, санитарно-технических устройств, мебели, технологического оборудования и т. п. Характерным для завалов является нагромождение обрушившихся строительных конструкций, их отдельных обломков, а также обломков бетонных, железобетонных конструкций, кирпичной кладки и строительного мусора.

Основные методы и средства защиты работающих и населения

от опасных и вредных факторов чрезвычайных происшествий

Безопасность – это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющее на здоровье человека. Безопасность следует понимать как комплексную систему мер по защите человека и среды обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью. Чем сложнее вид деятельности, тем более комплексна система защиты (безопасность этой деятельности). Комплексную систему в условиях производства составляют следующие меры защиты: правовые, организационные, экономические, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические. Для обеспечения безопасности конкретной производственной деятельности должны быть выполнены следующие три условия.

1) Осуществляется детальный анализ опасностей, формируемых в изучаемой деятельности. Анализ должен проводиться в следующей последовательности: устанавливаются элементы среды обитания как источники опасности, затем проводится оценка имеющихся в рассматриваемой деятельности опасностей по качественным, количественным, пространственным и временным показателям.

2) Разрабатываются эффективные меры защиты человека и среды обитания от выявленных опасностей. Под эффективными понимаются такие меры защиты человека на производстве, которые при минимуме материальных затрат дают наибольший эффект: снижают заболеваемость, травматизм и смертность.

3) Разрабатываются эффективные меры защиты от остаточного риска данной деятельности. Они необходимы, так как обеспечить абсолютную безопасность деятельности невозможно. Эти меры применяются в случае, когда необходимо заниматься спасением человека или среды обитания. В условиях производства такую работу выполняют службы здравоохранения, противопожарной безопасности, службы ликвидации аварий и др.

Для выполнения условий (задач) обеспечения безопасности деятельности необходимо выбрать принципы обеспечения безопасности, определить методы обеспечения безопасности деятельности и использовать средства обеспечения безопасности человека и производственной среды.

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности – это логические этапы обеспечения безопасности. Выбор их зависит от конкретных условий деятельности, уровня опасности, стоимости и других критериев. В производственных условиях могут быть реализованы следующие принципы обеспечения безопасности:

– принцип гуманизации труда — освобождение человека от выполнения механических, стереотипных, тяжелых и опасных видов труда для выполнения творческих действий;

– принцип классификации состоит в делении объектов на классы и категории по признакам, связанным с опасностями, категории производств по взрывопожарной опасности.

– принцип слабого звена состоит в том, что в рассматриваемую систему в целях обеспечения безопасности вводится элемент, устроенный так, что он воспринимает или реагирует на изменение соответствующего параметра, предотвращая опасные явления;

– принцип информации заключается усвоении персоналом сведений, выполнение которых обеспечивает соответствующий уровень безопасности.

– принцип нормирования заключается в установлении таких параметров, соблюдение которых обеспечивает защиту человека от опасности.

Совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с точки зрения безопасности. Поэтому обеспечение безопасности деятельности может быть достигнуто следующими тремя основными методами:

– пространственное (или) временное разделение гомосферы и ноксосферы; этот метод реализуется средствами дистанционного управления, автоматизации, роботизации, организации и др.

– нормализация ноксосферы путем исключения опасности; это совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли, опасности травмирования, и применения других средств коллективной защиты.

– средства и приемы, направленные на адаптацию человека к соответствующей среде и повышению его защищенности. Данный метод реализует возможности профотбора, обучения, инструктажа, применения индивидуальных средств защиты.

В реальных условиях реализуется комбинация этих названных методов.

Для обеспечения безопасности исходя из способов защиты применяют средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Те и другие в зависимости от назначения делятся на классы. При этом СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов (средства защиты от шума, вибрации, электростатических зарядов и т.д.), а СИЗ, в основном—в зависимости от защищаемых органов (средства зашиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз и т.д.).

По техническому исполнению СКЗ подразделяются на следующие группы: ограждения, блокировочные, тормозные, предохранительные устройства, световая и звуковая сигнализации, приборы безопасности, цвета сигнальные, знаки безопасности, устройства автоматического контроля, дистанционного управления, заземления и зануления, вентиляция, отопление, освещение, изолирующие, герметизирующие средства и др.

К СИЗ относятся противогазы и респираторы, маски, различные виды специальной одежды и обуви, рукавицы, перчатки, каски, шлемы, противошумные шлемы, защитные очки, вкладыши, предохранительные пояса, дерматологические средства и др. Эти средства создаются согласно действующим нормам. Их следует рассматривать как вспомогательные и временные меры зашиты от опасных и вредных факторов.

Обеспечение пожарной безопасности

Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности людей и сохранения материальных ценностей предприятия на всех стадиях его жизненного цикла (научная разработка, проектирование, строительство и эксплуатация). Основными системами пожарной безопасности являются системы предотвращения пожара и противопожарной защиты, включая организационно-технические мероприятия. Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека.

Систему предотвращения пожара составляет комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение возможности возникновения пожара. Предотвращение пожара достигается: устранением образования горючей среды; устранением образования в горючей среде (или внесения в нее) источника зажигания; поддержанием температуры горючей среды ниже максимально допустимой; поддержание в горючей среде давления ниже максимально допустимого и другими мерами.

Систему противопожарной защиты составляет комплекс организационных и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него. Противопожарная защита обеспечивается:

– максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов вместо пожароопасных;

– ограничением количества горючих веществ и их размещения;

– изоляцией горючей среды; предотвращением распространения пожара за пределы очага;

– применением средств пожаротушения;

– применением конструкции объектов с регламентированными пределами огнестойкости и горючестью;

– эвакуацией людей;

– системами противодымной защиты;

– применением средств пожарной;

– организацией пожарной охраны промышленных объектов.

Ограничение горючих веществ и их размещения достигается регламентацией:

– количества (массы, объема) горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении;

– наличия аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из оборудования;

– противопожарных разрывов и защитных зон;

– периодичности очистки помещений, коммуникаций, оборудования от горючих отходов, отложений пыли и т.п.;

– числа рабочих мест, на которых используются пожароопасные вещества; выноса пожароопасного оборудования в отдельные помещения и на открытые площадки, а также наличия системы аспирации отходов производства.