- •Общие вопросы науки о русском языке.

- •Вопросы истории русского языка

- •Фонетика, орфоэпия, фонология

- •Графика и орфография

- •Краткие сведения из истории русской графики и орфографии. Реформы орфографии

- •Лексика и фразеология

- •Экспрессивно-стилистические свойства фразеологизмов

- •Источники русской фразеологии

- •Морфология

- •Синтаксис

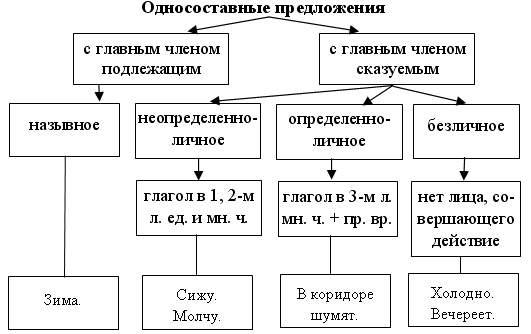

- •Типы односоставных предложений:

- •Теория и методика обучения русскому языку

Типы односоставных предложений:

Главный член односоставного предложения может быть выражен инфинитивом, не зависящим ни от какого другого члена предложения и обозначающим действие возможное или невозможное, необходимое, неизбежное. Такие предложения называются инфинитивными. В инфинитивных предложениях не может быть безличного глагола или безлично-предикативного слова, так как при их наличии инфинитив занимает зависимую позицию, являясь примыкающей частью главного члена безличного предложения. Ср.: Мне хочется поехать в Крым (безличное предложение, инфинитив зависит от глагола хочется). - Поехать бы в Крым! (инфинитивное предложение, инфинитив в независимой позиции). Семантической спецификой инфинитивных предложений является обозначение ими потенциального действия, т.е. действия, которому суждено осуществиться, которое желательно или нежелательно, возможно или невозможно, необходимо, целесообразно или нецелесообразно и т.д.

Инфинитивные предложения имеют различные модальные значения: долженствование, необходимость, возможность и невозможность, неизбежность действия и др.: Лицом к лицу лица не увидать.

Инфинитивные предложения синонимичны безличным предложениям с модальными безлично-предикативными словами нужно, нельзя, необходимо, должно и др. В стилистическом плане они отличаются от них большей экспрессией, лаконичностью, напряженностью. Поэтому они свойственны разговорной речи и часто употребляются в художественной литературе, особенно в речи персонажей: ...Быть грозе великой! (П.); Эй, Азамат, не сносить тебе головы! (Л.); Им бы не слушать этот спич (Сим.).

В структурном отношении такие безличные предложения отличаются от инфинитивных тем, что модальные значения в них передаются лексически (словами нужно, необходимо, надобно и др.), тогда как в инфинитивных предложениях модальные значения заключены в самой форме инфинитива (иногда в сочетании с частицами) и в общем интонационном оформлении предложения. Ср.: Тебе необходимо заняться делом. - Заняться бы тебе делом!

Ответ № 58

Традиционно считается, что второстепенные члены предложения (ВЧП) распространяют предложение, в предложениях с ВЧП информативная значимость последних усиливается, а информативная значимость главных ослабляется. Во многих распространенных предложениях ВЧП являются коммуникативным центром предложения: В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. В данном предложении коммуникативным центром является обстоятельство долго. Зимы ждала, ждала природа. Даже обратный порядок слов подчеркивает значимость дополнения зимы.

В предложении ВЧП выделяются по вопросу. Однако существуют такие ВЧП, к которым трудно задать вопрос. Например: плакать во сне. Нельзя от глагола поставить вопрос ни где? ни в чем? ни когда? Лучше всего плакать в каком состоянии? Но тогда как квалифицировать данный член предложения?

Различают однозначные и синкретичные члены предложения. Однозначные члены предложения – это те, которым свойственна только одна функция и только один тип связи. В этом случае можно поставить только один вопрос. Я помню чудное мгновенье. Синкретичные члены предложения – это те, которые совмещают в себе несколько функций или зависят от двух главных членов. Доносились выстрелы из-за курганов. ВЧП из-за курганов отвечают на два вопроса: выстрелы какие? и выстрелы откуда? Картина висела на стене. ВЧП на стене отвечает на вопросы на чем и где?

На функцию ВЧП оказывает влияние лексическое значение слова. Например: стрелял из ружья – стрелял из окна, рубаха навыпуск – носить навыпуск, поездка веселая – поездка верхом, любоваться лесом – идти лесом.

По количеству и характеру связей ВЧП делятся на 3 группы:

1. ВЧП, для которых характерна одна зависимость. Все они являются присловными. Мокрые листья падают на холодную землю.

2. Дуплексивы (приосновные) – это ВЧП, который зависит от двух главных членов предложения. Усталая, она не могла идти дальше. Он рос крепким и здоровым.

3. Детерминанты – это дополнения и обстоятельства места и времени с ослабленной связью. Считается, что такие члены предложения присоединяются не к одному члену предложения, а ко всей основе, поэтому их называют приосновными. Над городом осенний мрак навис.

По занимаемой позиции ВЧП делятся на ВЧП первой степени подчинения. Они распространяют главные члены. И ВЧП второй степени подчинения. Они распространяют другие второстепенные члены предложения.

По способу выражения выделяют морфологизованные и неморфологизованные члены предложения, а также члены предложения, выраженные одной словоформой или словосочетанием. Однако есть спорные случаи: Песню русской осени узнаете вы. ВЧП русской осени можно рассматривать как один член предложения – несогласованное определение, выраженное словосочетанием, а можно рассматривать как два определения – согласованное и несогласованное.

Определение – это второстепенный член предложения, который имеет следующие свойства: обозначает признак предмета, стоит перед определяемым словом, связан с определяемым словом по типу связи согласование, выражается прилагательным, причастием и местоимением-прилагательным.

Общее значение признака конкретизируется в контексте. Наиболее типичные случаи – следующие:

1. значение принадлежности: дом отца, книга брата.

2. пространственное значение: езда полем, прогулка верхом.

3. временное значение: осенний день, прогулка вечерами.

4. субъектное значение: имя актрисы.

5. значение признака по действию: зеленеющий лес, плавкий металл. Эти определения бывают выражены причастиями или отглагольными прилагательными.

По способу выражения определения делятся на согласованные и несогласованные. Согласованные определения связываются с определяемым словом по типу связи согласование. Несогласованные определения могут быть управляемыми и примыкающими. Управляемые несогласованные определения бывают выражены падежными и предложно-падежными сочетаниями. Было много людей с вещмешками. Примыкающие определения бывают выражены инфинитивом, компаративом, фразеологизмом и наречием. Я знал людей удачливее. Решение женитьсякрепло в душе Ивана Тимофеевича. Ни одна трава внизу не шевелилась.

Несогласованные определения богаче по семантике, чем согласованные, так как выражают дополнительные смысловые оттенки. Определение с вещмешками выражает атрибутивно-объектные отношения.

Как особый тип определения рассматривается приложение. Это определение, выраженное именем существительным. Это другое название одного и того же предмета. Приложение с определяемым словом связано параллельной связью. Иногда говорят, что приложение согласуется с определяемым словом в числе и падеже. Приложение может занимать любую позицию – до и после определяемого слова. Различают согласованное и несогласованное приложение. К несогласованным относятся разного рода названия: журнал «За рулем», газета «Московский комсомолец». Это отчетливо видно, когда определяемое слово употребляется в косвенном падеже: в газете (П.п) «Московский комсомолец» (И.п.), хотя такое выделение несколько условно.

Приложение может указывать на возраст, национальность, род занятий, место жительства, семейное положение. Приложение выделить трудно. Общие принципы таковы: (1) Чаще всего приложение занимает постпозицию. (2) Сказуемое согласуется с подлежащим, а не с приложением. Озеро Байкал – самое глубокое в мире. (3) Если сочетается видовое и родовое понятие, то видовое – это приложение: гриб боровик, бабочка-капустница, студент-филолог. (4) При сочетании нарицательного и собственного имен существительных, обозначающих неодушевленные предметы имя собственное является приложением. Например: газета «Труд», река Волга, озеро Байкал. Если имена существительные называют человека, то имя собственное является определяемым словом, а нарицательное – приложением: врач Иванова, футболист Петров. Определяемое слово и приложение нередко образуют единое целое: товарищ Иванов, князь Болконский, или даже одно слово – кресло-качалка, диван-кровать, генерал-лейтенант.

Дополнение– это второстепенный член предложения, который обладает следующими свойствами: обозначает объект действия, выражается именем существительным или местоимением (морфологизованное), стоит после управляющего слова. Дополнение выражает объектные отношения и отвечает на вопросы косвенных падежей. Дополнение может быть приглагольным. Люблюгрозу в начале мая. Дополнение может быть присубстантивным. Решение задач – тема урока. Дополнение может быть принаречным. Расположились недалеко от дома. Последние случаи являются спорными. Считается, что наречие переходит в предлог.

Дополнение может иметь разные значения:

1. объект чувства или восприятия: видно дом. Слушать музыку, любовь к природе.

2. объект удаления. Лишения: избегать общества, бояться молчания.

3. объект достижения: добиться победы. Бороться за свободу.

4. орудийное значение: писать карандашом, вырубить топором.

Выделяют прямое и косвенное дополнение. Прямое дополнение обозначает предмет, на который непосредственно переходит действие. Употребляется оно при переходных глаголах и бывает выражено: 1) существительным или местоимением в винительном падеже без предлога. Тайфун снес дом. 2) При отрицании существительное и местоимение употребляются в родительном падеже. Не надо слов. В разговорной речи при отрицании может употребляться винительный падеж. Не хочу синицу в руках. 3) Существительным в родительном падеже при частичном охвате. Съел сыру, отрезал масла.

Косвенное дополнение выражает различные отношения действия к предмету. Косвенное дополнение может указывать на второй объект при двойном управлении: оправить письмо другу. Косвенное дополнение может иметь субъектное значение в страдательных и безличных конструкциях. Картина нарисована художником.

Морфологизованное дополнение всегда управляемое и бывает выражено существительным или местоимением. Неморфологизованное дополнение – примыкающее и бывает выражено инфинитивом. Роль инфинитива в качестве дополнения всегда спорна. Следует обратить внимание на следующие случаи:

1. Субъект или объект выражены неодушевленным существительным. Любовь заставляет природу цвести.

2. Лицо, с которым связан инфинитив, может быть не названо. В твою комнату я велю переселить Андрея.

3. Этот случай получил название «отстраненного субъекта». Субъект действия и объект – одно и то же лицо, но выражены при помощи разных слов. Дробышев заставил себя подняться.

4. Инфинитив в роли дополнения может быть заменен в контексте местоимением «это». Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил.

Обстоятельство– это второстепенный член предложения, который имеет следующие свойства: выражается деепричастием, наречием, предложено-падежными формами существительного, связан со сказуемым по типу связи примыкание или управление, занимает чаще постпозицию, обозначает обстоятельства, при которых совершается действие, характер протекания действия или признак признака.

Обстоятельство отвечает на вопросы где? когда? куда? откуда? почему? зачем? и как? для какой цели, как долго? отчего?

В зависимости от вопроса выделяют различные виды обстоятельств. Количество их в научной литературе различно. В школьной практике выделяют 8 разрядов.

1. Обстоятельство времени (когда?) обозначает время действия или его продолжительность. Может быть присловным и детерминантным. Присловные чаще всего находятся в постпозиции. В тот страшный час вы поступили благородно.

2. Обстоятельство места (где? куда? откуда?) обозначает место действия, направление движения. Может быть присловным и детерминантным. Но только повернула в аллею.

3. Обстоятельство образа действия (как? каким образом?) обозначает качественную характеристику действия, способ его совершения. Они домой летят во весь опор. Детерминированное обстоятельство содержит характеристику всего высказывания.

4. Обстоятельство количества, меры и степени (в какой мере? в какой степени? как долго?) обозначает степень проявления признака или действия. Эти обстоятельства не бывают детерминирующими. Но скучаешь ты как-то больше. К данному разряду относятся обстоятельства, выраженные наречиями так, очень.

5. Обстоятельство причины (почему? по какой причине?) называет причину, повод описываемого события. Часто бывает выражено существительными с предлогами из-за, благодаря, с, от. От радости в зобу дыханье сперло. Бывает детерминантным.

6. Обстоятельство цели (зачем? с какой целью?) обозначает цель, ради которой совершается действие, часто бывает выражено существительным с предлогами для, ради, с целью, в целях.

7. Обстоятельство условия (при каком условии?) обозначает условие, при котором совершается описываемое событие. Оно выражается деепричастиями, предложно-падежными формами с предлогами при, без, в случае, при условии. При желании я легко найду ее. Не вкусив горького, не узнаешь сладкого.

8. Обстоятельство уступки обозначает причину, которая должна была бы препятствовать, но не воспрепятствовала совершению действия. Это обстоятельство отвечает на вопрос вопреки чему? И бывает выражено существительным с предлогами несмотря на, вопреки, невзирая на. Несмотря на непогоду, путешественники тронулись в путь. Некоторые лингвисты выделяют обстоятельства следствия. Оно отвечает на вопрос с каким следствием? И выражается существительным с предлогом до. Валя досмеялась до слез. Есть случаи. Когда трудно установить семантику обстоятельств. Без вас хочу сказать вам слово. При вас я слушать вас хочу. В данных предложениях можно одновременно выделить обстоятельства условия и времени.

Детерминантом называется второстепенный член предложения, относящийся по смыслу и характеру связи ко всему предложению. Это не новый, не какой-либо особый член предложения. Просто его специфическим свойством является нечеткость, ослабленность связи с другими членами предложения. Чаще всего детерминантами бывают обстоятельства места и времени и дополнения. Понять, что такое детерминант, можно на следующем примере: На улице скрипели деревья и шел дождь. Общее обстоятельство места относится одновременно к обоим ПЦ. Чаще всего детерминанты стоят в начале предложения. Они могут менять свою позицию в зависимости от актуального членения. Различают детерминанты с субъектным и объектным значением. Субъектные детерминанты выражаются падежными формами. Ему холодно. У него хорошее настроение. Субъектные детерминанты могут быть единственно возможной формой для выражения субъектного значения. Они представлены в безличных и номинативных конструкциях. Нам не видно дороги. Ветром снесло крышу. Для ученого главное искать. Практически все виды обстоятельств, кроме обстоятельства меры и степени, могут занимать позицию детерминанта. Детерминанты зависят и от подлежащего и от сказуемого. В предложении может быть несколько детерминантов. С улицы к реке через сад ходят изредка прохожие. У дома на завалинке сидела девочка.

Ответ № 59

Признак полноты - неполноты предложения не касается его позиционной характеристики, структурно-грамматического состава. С точки зрения позиционной структуры неполных предложений нет. Полные и неполные предложения различаются лишь тем, что в полных предложениях словесно представлены все необходимые формальные звенья данной структуры, а в неполных те или иные позиции данной структуры оказываются незамещенными. Последнее может быть вызвано разными причинами: контекстом, речевой ситуацией, общим опытом говорящих. Неполные предложения по своей коммуникативной значимости ничем не отличаются от полных, они достаточно понятны. Однако они характеризуются формальной невыраженностью некоторых компонентов. Это выявляется в том, что связи и функции имеющихся членов указывают на отсутствующие члены. Например: Они смотрели друг на друга; Райский - с холодным любопытством, она - с дерзким торжеством, сверкая смеющимися глазами. Словоформы с холодным любопытством, с дерзким торжеством и деепричастный оборот сверкая смеющимися глазами обнаруживают грамматическую связь с глаголом, в данном предложении словесно не представленным (его синтаксическое место осталось свободным). Пропуск оказался возможным по условиям контекста: в первой части сложного предложения глагол представлен словесно. Неполным может быть предложение и при условии пропуска второстепенных членов, когда грамматическая форма имеющихся членов указывает на этот пропуск. Например, в тексте: Первую вещь я играл еще с волнением, вторую - почти справясь с ним, третью - поддавшись напору нового и непредвиденного - формы числительных вторую, третью указывают на согласование с отсутствующим существительным в винительном падеже; кроме того, оказалось возможным опустить и другие звенья, известные из контекста (я играл) и оставить в наличии лишь вновь употребляемые словоформы, т.е. те, которые имеют коммуникативную значимость.

Таким образом, неполнота предложения обнаруживается, прежде всего, в условиях контекста, а само понятие неполноты возникает из сопоставления с полными предложениями, при учете синтаксических связей между компонентами предложения.

Неполные предложения делятся на контекстуальные и ситуативные. Контекстуальными называются неполные предложения с неназванными членами предложения, которые были упомянуты в контексте: в ближайших предложениях или в том же предложении (если оно сложное).

Среди контекстуальных предложений выделяются:

Простые предложения с неназванными главными или второстепенными членами (отдельно или по группам).

Отсутствие подлежащего: - Постой, ты кто же? - удивился Куров. - Ростислав Соколов, - отрекомендовался мальчик и даже поклонился при этом.

Отсутствие сказуемого: - Ты бросил жену, Микола? - Нет, она меня.

Отсутствие и подлежащего и сказуемого: - Булочник Коновалов здесь работает? - Здесь! - ответил я ей.

Отсутствие сказуемого и обстоятельства: Калиныч стоял ближе к природе. Хорь же - к людям, к обществу.

Отсутствие сказуемого и дополнения: Кто его ждал? Пустая, неуютная комната.

Отсутствие второстепенного члена предложения (дополнения, обстоятельства) при наличии определения, относящегося к отсутствующему члену: Мать сунула отцу морковь, а перчатки дать забыла. Я протянул отцу свои.

Сложные предложения с неназванной главной или придаточной частью. - Ну, где ж твои Ближние Мельницы? - А это тебе что? Скажешь, не мельницы? - Где? - Что значит, «где»? Тут. - Где же тут? - Где мы идем. В последнем предложении не названа главная часть.

Неполные предложения, составляющие часть сложного предложения с неназванным членом, имеющимся в другой части сложного предложения. Так в сложносочиненном предложении: В одной руке он держал удочку, а в другой - кукан с рыбешкой. Во второй части сложного предложения не названы главные члены, имеющиеся в первой части. В сложноподчиненном предложении: Лопахин прыгнул в окоп и, когда поднял голову, увидел, как ведущий самолет, нелепо завалившись на крыло, оделся черным дымом и стал косо падать. В придаточной части предложения когда поднял голову не названо подлежащее, общее с главной частью. В бессоюзном сложном предложении: Так и едем: по ровному месту - на телеге, в гору - пешком, а под гору - так с трусцой. В пояснительной части сложного предложения не названо сказуемое, упомянутое в поясняемой части.

Ситуативными называются неполные предложения с неназванными членами, которые ясны из ситуации, подсказаны обстановкой. Например: Как-то, за полночь, он постучался в дверь к Журавушке. Она откинула крючок... - Можно? - спросил он дрогнувшим голосом. Изредка где-то ухало. Судя по всему, не близко. - Утихомирились, - миролюбиво сказал мой сосед. Пока я ждал своей очереди, за моей спиной начали прокручивать печатные машины. На них сегодня работали одни женщины. - Я за вами! - предупредил я и побежал к своей машине.

Ответ № 60

Однородными называются два или несколько членов предложения, связанных друг с другом сочинительной связью. Сочинительная связь состоит в том, что слова соединяются друг с другом как равноправные, не зависящие друг от друга; ни одно из них не служит для пояснения другого. Однородными членами бывают:

а) два или несколько подлежащих при общем для них сказуемом, например: Армяне, грузины, черкесы, персияне теснились на неправильной площади (П.);

б) два или несколько сказуемых при общем для них подлежащем, например: Кипела, торопилась, грохотала жизнь (Т.);

в) два или несколько второстепенных членов, зависящих от одного и того же члена предложения и отвечающих на один и тот же вопрос, например: По улице ветер гнал перья, стружки, пыль. (М. Г.) Быстро, бешено неслась тройка. (Н.) Стал накрапывать редкий, мелкий дождь. (Ч.)

Сочинительная связь выражается или союзами и интонацией, или без союзов, только интонацией.

Союзы, связывающие однородные члены, называются с о ч и н и т е л ь н ы м и.

Однородные члены обычно имеют одинаковую грамматическую форму, как в выше приведённых примерах, но это не обязательно: например, в предложении Она слушала его со страхом и жадно (М. Г.) Однородные обстоятельства выражены существительным в косвенном падеже с предлогом и наречием.

Однородные члены могут быть распространёнными, Так, в предложении Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо (Т.) однородные сказуемые распространены обстоятельствами.

В предложении может быть несколько рядов однородных членов, например: Княжна Марья вовсе не думала и не помнила о своём лице и причёске. (Л. Т.) В этом предложении имеются два ряда однородных членов: сказуемые не думала и не помнила и дополнения о лице и причёске.

Сочинительные союзы, служащие для связи однородных членов, по своему основному значению бывают соединительные, разделительные, противительные и сопоставительные.

1. С о е д и н и т е л ь н ы е союзы и, ни - ни, да (= и) и др. Союз и может быть и одиночным, и повторяющимся. Одиночный союз и, когда однородных членов несколько, ставится перед последним и подчёркивает, что перечисление закончено, например: Бесконечно скрипят арбы, повозки, двуколки и фургоны. (Сераф.) Повторяющийся союз и, как правило, ставится перед каждым однородным членом и придаёт высказыванию добавочное усилительно-перечислительное значение: Вот уже и стука, и крика, и бубенцов не слыхать. (Т.). Союз ни - ни употребляется вместо союза и в отрицательных предложениях и может быть только повторяющимся. Ср.: Он не имел брата и сестры.- Он не имел ни брата, ни сестры. (Л.) Союз да (==и) может быть и одиночным, и повторяющимся; при повторении он придаёт высказыванию, как и союз и, усилительно-перечислительное значение, но не может стоять перед первым однородным членом: 1) Сосны лишь да ели вершинами шумели. (П.) 2) Пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат... (П.)

2. Р а з д е л и т е л ь н ы е союзы или (иль), либо, то - то, не то - не то и др. Разделительные союзы или и либо показывают, что из перечисленного однородными членами возможно что-либо одно; они могут быть как одиночными, так и повторяющимися, например: 1) Иногда мёртвой змеей проплывёт жердь или бревно. (М. Г.) С чужим я либо робел, либо важничал. (М. Г.) В случае повторения они нередко придают предложению добавочное перечислительное значение, например: Евсеич или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал моё чтение. (А.) Союз то - то может быть только повторяющимся; он указывает на чередование действий или предметов: Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто. (Т.) То тюлень позвонит, то олень (Чук.) Сложный разделительный союз не то - не то, тоже только повторяющийся, указывает на неопределённость впечатления, производимого действием, предметом, качеством предмета и т. д., например: Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеётся. (Ч.) Не то туман, не то дым окутывал всю рощу.

3. П р о т и в и т е л ь н ы е союзы а, но, да (= но), однако, зато и др. указывают на противопоставление одного другому и потому не бывают повторяющимися: 1) Возик свой мы не свезём, а скатим. (Кр.) 2) Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. (П:) 3) Хорош певец, да кичлив. (М. Г.) 4) Я немного поколебался, однако сел. (Т.) 5) Они [певцы] немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут. (Кр.)

4. Двойные сопоставительные союзы как - так и, не только - но и, не столько -- сколько, если не - то, хотя и - но(а). Первая часть союза ставится перед одним однородным членом, вторая - перед другим. Союз не столько - сколько употребляется для сопоставления действий или свойств по их степени, например: Он думал не столько о предстоящем отдыхе, сколько о скорой встрече со своим старым другом. Он не столько трусливый, сколько робкий. Союз как - так и служит только для сопоставления, например: У Сибири есть много особенностей как в природе, так и в людских нравах. (Гонч.) Все остальные сопоставительные союзы имеют различные добавочные значения. Союз не только - но и подчёркивает, что, кроме обозначенного первым однородным членом, есть ещё и другое, что говорящий при сопоставлении с первым считает более важным, например: У партизан были не только винтовки, но и пулемёты. Союз если не - то имеет добавочное условное значение, а союз хотя и-а(но)-уступительное, например: 1) На большей части их лиц выражалось если не боязнь, то беспокойство. (Л. Т.) 2) Он [мост] с виду хоть и прост, а свойство чудное имеет. (Кр-).

Определения считаются однородными, если они характеризуют предмет с какой-то одной точки зрения, по какому-либо одному признаку (т. е. они однородны логически и по смыслу). Каждое из однородных определений непосредственно связывается с определяемым существительным, и поэтому между ними можно вставить союз и. Однородные определения имеют следующие значения:

а) служат для перечисления разновидностей предметов путём указания их отличительных признаков, например: Магазин получил шерстяные, шёлковые, льняные ткани (и шерстяные, и шёлковые, и льняные);

б) перечисляют признаки предмета, образуя как бы один ряд синонимов, например: Наконец приходит долгая, скучная, буранная зима (А.) (и долгая, и скучная, и буранная).

2. От однородных определений надо отличать неоднородные. Неоднородное определение относится к сочетанию из определяемого существительного и стоящего при нём определения, как к сложному названию предмета, например: Шёл длинный товарный поезд. (Ч.) В этом предложении первое определение длинный относится не к одному слову поезд, а к сочетанию товарный поезд, как к сложному названию предмета. Другой пример: Он учился в высшем учебном заведении. Такие определения не разделяются запятой.

Неоднородными являются также определения, характеризующие предмет с разных сторон, например его величину, форму, цвет, материал и т. п. Сравните: широкое асфальтовое шоссе, большая прямоугольная каменная плита, длинный красный шарф. В этом случае запятая между определениями не ставится.

Обобщающим словом называется член предложения, который является более общим обозначением для всех стоящих при нём однородных членов. В примере В корзинке была дичь: два тетерева и утка (Гонч.) обобщающим словом является подлежащее дичь.

Обобщающим словом может быть любой член предложения, например: сказуемое -Местоположение усадьбы было хорошо: приветливо, уединенно и привольно (Т.), обстоятельство - Птица была везде: в саду, в огороде, на гумнах, на улице (А.), определение - В селе Тагинке штабы двух дивизий: Железной и Пензенской (Мал.) и т. п.

Обобщающими могут быть сочетания слов, например: К. чернолесью также принадлежат ягодные деревья: черёмуха и рябина. (А.). Очень часто обобщающие слова выражаются определительными и отрицательными местоимениями и местоименными наречиями: всё, никто, ничто, всегда, никогда, всюду, везде, нигде, никуда и т. д. Однородные члены отвечают на тот же вопрос, что и обобщающее слово, при котором они стоят: В поле, в роще, в воздухе - всюду царствовало безмолвие. Обобщающие слова являются теми же членами предложения, что и однородные члены, стоящие при обобщающих словах, например: 1) Вдруг всё ожило: и леса, и пруды, и степи. (Г.) (Все выделенные слова - подлежащие.) 2) В лесах, на горах, у морей и у рек - повсюду мы братьев найдём. (Л.-К.) (Все выделенные слова - обстоятельства места).

Ответ № 61

Обособление — это смысловое и интонационное выделение членов предложения с целью придать им известную смысловую и синтаксическую самостоятельность в предложении. В устной речи они выделяются интонацией, а на письме отделяются или выделяются знаками препинания.

Разные члены предложения обособляются по разным причинам. В одном случае второстепенные члены предложения обособляются потому, что по своему значению в предложении приближаются к сказуемому. В других случаях они обособляются потому, что используются в предложении как нечто добавочное, введённое для уточнения какого-либо члена предложения или для сообщения о нём чего-то дополнительного.

Сущность обособленных членов предложения заключается в том, что они содержат элемент добавочного сообщения, следовательно, обособление тесно связано с сообщительной функцией предложения, т.е. с его смысловой целенаправленностью. Выделенные члены предложения, приобретя относительную самостоятельность, получают большую, по сравнению с обычными членами, смысловую значимость. Обособляться в прямом значении этого слова могут только второстепенные члены предложения, так как главные являются носителями основного сообщения, и они не могут быть выключены из состава предложения без нарушения его предикативной основы.

Выделяются следующие основные группы обособленных членов:

1.Обособленные второстепенные члены, имеющие значение добавочного сообщения, дополняющего основное, выраженное главными членами; такие обособленные второстепенные члены легко трансформируются в сказуемое (того же предложения или отдельного предложения): Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом (А. Чехов). Ср.: Тополи были покрыты росой и наполняли воздух нежным ароматом. Или: [Тополи, (которые были покрыты росой), наполняли воздух нежным ароматом].

2.Уточняющие и поясняющие обособленные члены: Теперь же, после половодья, это была река саженей в шесть...

3.Присоединительные обособленные члены предложения: Мне продают мужички овёс, да уж больно плохой

4.Сравнительные обороты: На противоположном берегу, как исполинские часовые, стояли могучие кедры.

Уточняющие члены предложения. При уточнении разграничиваются уточняющие и уточняемые члены предложения. Уточняющими называются те члены предложения, которые поясняют другие, уточняемые члены.

Обособляются (отделяются запятой в начале и в конце предложения и выделяются с обеих сторон в середине предложения) слова и словосочетания, уточняющие смысл предшествующих слов.

Уточняющие члены по отношению к уточняемым служат наименованиями более конкретными по значению, так как они сужают понятие, передаваемое уточняемым (основным) членом предложения, или в каком-либо плане ограничивают его. Таким образом, члены уточняемый и уточняющий соотносятся как общее и частное, широкое и конкретное, родовое и видовое, причём уточняющий член предложения следует за уточняемым (а не наоборот!).

Пояснительные члены предложения

Пояснительные члены предложения поясняют смысл предшествующих членов предложения. Поясняемые и пояснительные члены в принципе обозначают тождественные понятия.

Различие между уточняющими и пояснительными членами предложения заключается в том, что уточнение – это переход от более широкого понятия к более узкому, а пояснение – это обозначение одного и того же понятия другими словами.

Таким образом, пояснительные члены являются вторыми наименованиями по отношению к первым, выражающим по разным причинам то или иное понятие недостаточно определённо и понятно

Присоединительные члены предложения

Присоединительные члены предложения передают добавочные сведения, разъяснения или замечания, возникшие попутно, в связи с содержанием основного высказывания. Присоединительные члены предложения отделяются запятыми, реже – тире

Ответ № 62

Предложение, имеющее в своем составе две или несколько предикативных единиц, образующих смысловое, структурное и интонационное единство, называется сложным. Сложное предложение представляет собой целостную синтаксическую структуру, которая выступает в качестве одной коммуникативной единицы.

Грамматические особенности сложного предложения определяются двумя моментами: 1) каждая из его частей строится по той или иной схеме простого предложения и имеет самостоятельную предикативность; 2) объединение частей сложного предложения составляет семантико-структурное единство.

Структурно сложное предложение отличается от простого прежде всего наличием двух или нескольких предикативных центров, в то время как в простом предложении всегда имеется только один предикативный центр. Простое и сложное предложение различаются и своим основным грамматическим значением: в простом предложении - это предикативность, в сложном - семантико-синтаксические отношения между его частями, опирающиеся на взаимодействие модально-временных планов этих отдельных частей. Для характеристики сложного предложения, определения его типологии необходим учет следующих моментов его семантико-структурной организации: синтаксическая связь между частями и средства ее выражения; потенциальное число компонентов, поскольку это обусловлено семантико-структурной природой сложного предложения; порядок расположения частей - строго закрепленный или относительно свободный; некоторые особенности лексического наполнения частей.

Средствами выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения являются: 1) союзы; 2) относительные (союзные) слова; 3) порядок частей; 4) интонация.

Союзы соединяют части сложносочиненного и сложноподчиненного предложений. В сложносочиненном предложении союзы служат основным средством связи, например: В комнате не было света, и все за окнами сливалось в одно зеленое месиво (Тих.); То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком ярко (Кр.); Старуха на печку легла, а Дарья, вдова молодая, проведать ребяток пошла (Н.).

Подчинительные союзы соединяют части сложноподчиненного предложения, например: Морозка понял, что разговор окончен (Фад.); Надо ехать, если он советует (Гонч.); Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было опуститься без сходни (Грин).

Роль связующего элемента в сложноподчиненном предложении может выполнять относительное (союзное) слово, которое является членом предложения: Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь (Ч.); Дибич угадывал в непроглядной темноте, кому принадлежат голоса (Фед.).

С союзами и союзными словами в придаточной части могут соотноситься относительные местоименные и наречные слова, которые в таком случае также осуществляют синтаксическую связь: Я тот, кого никто не любит (Л.).

Способом выражения отношений между частями сложного предложения служит также порядок следования частей. В предложениях Стало душно, я вышел из комнаты и Я вышел из комнаты: стало душно по-разному выражается последовательность причинно-следственных отношений. Многие сложные предложения обладают определенной спецификой расположения частей. Есть структуры со строго закрепленным порядком частей. Другие, хотя и допускают варианты в расположении частей, однако меняют при этом семантико-синтаксические отношения между ними, например: Так как в лесу было уже темно, мы решили оставить наши поиски. - Мы решили оставить наши поиски, так как в лесу было уже темно - причинно-следственные отношения в первом предложении преобразованы в отношение причинного обоснования - во втором.

Интонация в сложном предложении является средством объединения частей в одно целое. Отдельная часть сложного предложения не обладает интонационной завершенностью. Интонация конца свойственна лишь заключительной части сложного предложения. Особенно важна роль интонации в бессоюзном сложном предложении, так как здесь именно она является показателем смысловых отношений между частями, например: Настанет утро, поедем в поле - перечислительная интонация; Настанет утро - поедем в поле - интонация обусловленности, передающая условно-временные значения.

Части сложного предложения могут объединяться: 1) при помощи союзов и союзных слов, 2) без союзов и союзных слов, при помощи только интонации и соотношения форм сказуемых.

В связи с этим сложные предложения делятся на две большие группы: союзные сложные предложения и бессоюзные сложные предложения. Например: 1) Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза (Кор.); Морозка понял, что разговор окончен (Фад.); 2) На глаз поверишь - криво отмеришь (М. Г); Был пятый час дня, хозяев не было дома (Паст.); Нижние камни оказались мокрыми: на дно бассейна натекла лужица чистой воды (Пауст.).

Союзные предложения, в свою очередь, делятся на две группы в зависимости от типа союзов и союзных слов: предложения сложносочиненные - с сочинительными союзами; предложения сложноподчиненные - с подчинительными союзами и союзными (или относительными) словами.

При сочинении части сложного предложения объединяются как синтаксически равноправные, при подчинении - одна из частей (или несколько) синтаксически подчиняется другой, зависит от нее. Ср.: Солнце в зените, и все тени сожжены им (М. Г.). - ...Она хорошо знала, где бьется сердце сына (М. Г.); Реки легко переплывать тому, кто рожден и вырос на берегу моря (М. Г.).

Ответ № 63

ССП – СП, части которого соединены сочинительным союзами. Сочинительная связь предполагает функционально-синтаксическое равноправие частей ССП. Смысловые взаимоотношения ССП могут быть самыми разнообразными: от относительной самостоятельности до взаимной обусловленности. Благодаря свойству семантической достаточности, части П относительно самостоятельны: могут быть использованы даже как самостоятельные П.

Однако весьма часто предикативные части ССП тесно взаимосвязаны друг с другом, это происходит тогда, когда есть смысловая недостаточность одной из частей (синсематичность частей). Таким образом, внутри класса ССП выделяются разнообразные структуры, одни из которых сближают эти П с грамматически самостоятельными, а другие со спорно-подчинительными.

Все разновидности ССП могут объединяться в более широкие ряды на основании такого признака, как структурная открытость и закрытость.

Части ССП с открытой структурой – значения одновременности или чередования. В П с закрытой структурой части представляют собой закрытый ряд: это предложения с противительными, сопоставительными, градационными и присоединительными союзами.

Свойство открытости и закрытости структуры связано не столько с характером самого союза, сколько с семантической взаимообусловленностью частей.

ССП с соединительными союзами. (да (и), и, ни..ни, тоже, также). Значение одновременности передающееся путем использования повторяющихся союзов. При выражении значения временной последовательности (кроме видовременных форм большую роль играет порядок расположения частей). При союзе «и» отношения могут усложняться значениями причины и следствия. В П с отождествленными союзами «тоже, также» между действиями и признаками предметов, о которых говорится в частях есть отношения тождества и сходства (Лене легко давалось учение, ее подруге тоже).

ССП с противительными союзами (а, но, да (но), однако, зато, же, а то. Значение сопоставления имеют П с союзом «а». Союз «однако» употребляется со значением ограничения, «зато» - оттенок возмещения (Весь дом спит, только окно светится)

ССП с разделительными союзами. Значение последовательной смены событий (толи..толи); значение взаимоисключения (или, иль, либо); предположительность (то ли…то ли);разделительные отношения (не то… не то). Градационные союзы (не только но и, не столько сколько, не то чтобы но, хотя и но) – могут передавать особые свойства нарастания признака, ослабление значимости.

Все перечисленные типы – ядро ССП, однако в современном синтаксисе границы между П не разрешаются.

Ответ № 64

СПП – СП, части которого связаны подчинительными союзами и союзными словами. В основе структурно-семантической классификации находится установление характера соотнесенности между главной и придаточной частями. Классификация опирается на понятие структурно-семантического типа. Значительную роль в создании классификации сыграли труды В.В. Поспелова и Белошапковой; они выделяют 2 типа СПП, противопоставленных по ряду:

П нерасчлененной структуры

П расчлененной структуры

П нерасчлененной структуры. Обязательный признак – отнесенность придаточной части к слову в главной части или к слсч с указательным словом (деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок).

П расчлененной структуры – отнесенность придаточной части ко всей главной части, реже к 1 сказуемому или к обособленному обороту (Дом стоял на косогоре так, что окна в сад были очень низко от земли).

Между этими типами существуют различия:

Различаются в средствах связи частей – в РП главная и придаточная части связываются при помощи семантических союзов. В НП – части связываются асемантическим союзом (что, чтобы, как) и при помощи союзных слов.

Средства связи играют разную роль в организации этих П. семантические союзы – важные элементы, предопределяющие значение придаточной части, т.е. своим ЛЗ указывают на выраженные отношения. В П нерасчлененного типа формы и значения придаточной части предопределяют (мотивируют) опорные и соотносительные слова главной части (Рыболовы были людьми тертыми и всегда брали мешки на охоту полнее, чем приносили с работы домой).

В основе внутреннего деления СПП лежат различные принципы. Классификация нерасчлененных П строится на учете лексико-грамматических свойств опорного слова. В основе деления расчлененных П – учет отношений между частями, которые выражаются семантическими союзами.

Среди нерасчлененных П в школьной грамматике выделяют типы:

Определительные

Изъяснительные

Образа действия, меры и степени

СПП с придаточным определительным – придаточная часть распространяет в главной части имя сущ-е (просубстантивное П), с указательным словом (тот, такой) или без него; или субстантивные слова (тот, каждый, весь). Присоединяется к главной части с помощью союзных слов и только союзных слов (относительное подчинение). Отвечает на вопросы какой? Чей?, т.е. имеет определительное значение (Вы сами удивитесь чловеку, какого я когда-либо встречал).

СПП с придаточным определительным:

Присубстантивно-определительное – распространяет сущ-е; если сущ-е употреблено с указательным словом – атрибутивно-выделительное П, если без него – атрибутивно-распространенное (много лет мечтал он о такой роли, какую сыграл сегодня)

Приместоименно-определительное – придаточная часть распространяет слова (тот, каждый, весь) и присоединяется при помощи союзных слов (кто, что) (кто заключил в себе такой талант, тот чище всех должен быть душой).

СПП с придаточным изъяснительным – изъяснительная часть распространяет слово, нуждающееся в разъяснении (глаголы, сущ-е, прилагательные, наречия, СКС) (она дала слово, что выполнит все точно и аккуратно). Придаточное изъяснительное отвечает на падежные вопросы и выражает изъяснительные отношения. Придаточная часть присоединяется при помощи:

Союза – что, чтобы, как, как бы, будто, как будто; «что и как» - выражаются косвенные сообщения; «будто, как будто» - косвенное сообщение с оттенком предположения, неуверенности (Ей снится будто бы она идет по снеговой поляне); «чтобы, как бы» - косвенное побуждение , желательность; «как, что за, какой» - выражается косвенное восклицание.

Союзных слов – выражают косвенные вопросы (Илья Ильич спросил, где находится участок)

Частицы ли в значении союза (Я спросил, знаешь ли ты где урок).

СПП с придаточным меры и степени, образа действия – раскрывают способ или качество действия и меру или степень проявления признака, выраженного в главной части. Прикрепляется к слсч, знаменательному слову со значением признака или действия и имеется соотносительное слово, которое указывает нас степень проявления признака или образа действия (сколько? Насколько?). придаточная часть присоединяется при помощи созов (что, чтобы, как, будто, как будто, точно, словно) и при помощи союзных слов – относительное подчинение (сколько, насколько, поскольку) (Люди были интересны Самгину настолько, насколько он, присматриваясь к ним, видел себя). Средство связи – соотносительные слова и местоименные слова.

СПП меры и степени с относительным подчинением |

||

Главное предложение |

Придаточная часть |

|

Настолько Столько Постольку |

Насколько Сколько поскольку |

Местоименно-соотносительные |

СПП меры и степени с относительным подчинением |

|

Главное предложение |

Придаточная часть |

Указательное слово+знаменательное слово (глагол, прилагательное, наречие, сущ-е, СКС), обозначающее действие или признак: Столько До такой степени Так До того Такой |

Что – следствие Чтобы – цель Как будто, будто, словно, точно - сравнение |

В этих П выражаются качественно- количественные отношения и придаточная часть отвечает на вопросы: как? Каким образом? Количество: сколько? Насколько?

В СПП с союзным подчинением – качественно-количественные значения и различные оттенки (см в табл). В П с союзным подчинением негибкий порядок следования частей; с относительным подчинением – П однозначны и имеют гибкую структуру.

СПП расчлененной структуры:

СПП с придаточным сравнительным

СПП с придаточным сопоставительным

СПП с придаточными подчинительно-присоединительным.

Признаки расчлененности:

Придаточная часть распространяет всю главную

Главная часть не предопределяет наличие и строение придаточной

Средство связи частей – семантические союзы ( а в П со значением места, обобщенно-уступительных и присоединительных – союзные слова)

Принцип внутреннего деления на подтипы: учет отношений между частями, которые выражаются семантическими союзами

Типы выражаемых отношений: места, времени, причины, цели, условия, уступки, сравнения, сопоставления, следствия, присоединения, пояснения.

СПП с придаточным сравнительным – придаточная часть характеризует ситуация в главной при помощи сравнения, основываясь на ассоциативной связи явлений. Сравнительные отношения выражаются при помощи сравнительных союзов; оттенки сравнительного значения разнообразны и определяются ЛЗ союзов. Структурно-семантические разновидности:

С реальным достоверным характером сравнения – как, подобно тому как, все равно что (разг), так же как, прямо как

С нереальным предположительным характером сравнения – будто, как будто, словно, как бы, точно, вроде бы.

СПП с придаточными сопоставительными – союзы: в то время как, между тем как, тогда как, если..то. порядок следования частей может быть свободным и закрепленным, обусловлено средствами связи (Я остолбенело застыл на скамейке, в то время как все повскакивали)

СПП с придаточными присоединительными – присоединяются при помощи союзного слова (что), в разных его грамматических формах (где, куда, когда, откуда, отчего, почему). Порядок следования частей – закрепленный. Присоединительные отношения могут быть выражены между частями ССП при помощи соединительных союзов и противительных союзов (в соединительном значении) (Я насиловал свое чувство, и за это природа отомстила мне). Отличие этих П в специальном присоединительном значении.

СПП с пояснительными союзами – П двучленное: значение пояснения, конкретизации, оговорки. Пояснительная часть присоединяется при помощи то есть, а именно, как то.

Ответ № 65

Форма БСП – лишь модификация формы союзного П, т.к. в БСП интонация выражает те значения, которые в союзных передаются при помощи союзов (Я зайду в аптеку: лекарства нужно купить). Смысловые отношения между смысловыми конструкциями в БСП базируются на лексико-семантическом содержании этих конструкция и на повседневном опыте говорящих.

Показатели смысловой организации БСП:

В одной (чаще в первой) части имеется слово (обычно глагол) с сильной валентностью. Другая предикативная часть по содержанию является таким смысловым распространителем. Такие П – основа БСП с изъяснительными отношениями. (он сказал; попозже завтра подойдет).

Синсематичные слова в первой предикативной части (так, такой, подобный) (вот и дома тоже: когда я рассержусь, начинаю делать плохие вещи).

Синтаксическая форма БСП действует в тесном взаимодействии с лексической структурой П: активизировать БСП можно только те смысловые отношения, которые с очевидностью вытекают из его лексико-семантического содержания. В БСП интонация только активизирует смысловые отношения, делает их ремой в отличие от союзов в союзных П, которые дифференцируют и выражают эти отношения.

Классификация БСП (В.В. Белошапкова, РГ-80)

БСП имеют специфическую формальную организацию:

П типизированной структуры

П нетипизированной структуры

П типизированной структуры по характеру формальной организации делятся на:

П с анафорическим элементом в одной из частей, которые в свою очередь делятся в зависимости от того, в какой из частей он находится, также различаются характером анафорического элемента и смысловыми отношениями между его частями (Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки).

П с незамещенной синтаксической позицией в составе первой части – по характеру смысловых отношений между предикативными конструкциями близки к СПП с изъяснительной частью (Было ясно: мы опаздываем)

П с факультативной позицией, с заключительной частицей – реально или потенциально включает перед второй частью – так/то ).(Мне бы смолчать, так ссоры бы и не было).

П нетипизированной структуры различаются по характеру смысловых отношений между частями. Наиболее употребительны:

Объяснительные П – первая часть – представление о событии; вторая часть комментирует это событие и мотивирует, уточняет, поясняет. В П мотивированного пояснения вторая часть содержит обоснование того, что сказано в первой части (Сергею он ответил… не хотелось спорить).

Уточняющие П – первая часть – это более общее сообщение; вторая часть – более конкретное сообщение (Столетние усилия дерева сделали свое: верхние ветки эта ель вынесла к свету).

Сопоставительные П – вторая часть таких П содержит сообщение, которое не соответствует тому, что сообщается в первой части (Час дворников уже прошел, час молочниц еще не начинался).

Вторая структурно-семантичекая классификация ( Валгина Н.С., Лекант П.А.)

БСП со значением перечисления – 2 вида: одновременность и последовательность; схожи с СПП однородного состава с союзом «и»

БСП со значением сопоставления – отношения между частями сопоставления или противительные; части параллельны, есть слова – антонимы, возможна неполнота второй предикативной части; схожи с СПП с «а, но»

БСП со значением обусловленности – схожи с СПП условия, причины и с ССП уступки; среди них выделяют:

С условно-следственым отношением

С уступительным отношением

С временным отношением

Объяснительные БСП – в первой части есть слова, требующие пояснения (следовательно, только одно, главное, важно, такой, таков, так); схожи с союзными П с пояснительными союзами «т.к., а именно»

БСП с изъяснительным значением - в первой предикативной части есть изъяснительное слово или глагол восприятия (видеть, слышать); схожи с СПП с придаточным изъяснительным

БСП со значением причины – отношения причинного обоснования (воспитание – великое дело, им решается участь человека); схожи с СПП с постпозитивным придаточным причины

БСП со значением следствия

БСП с распространенно-присоединительным значением – вторая часть может распространять 1 из членов первой части, наличие анафорических элементов (он, тот, туда); вторая часть может распространять всю первую, есть анафорические элементы (это, вот, вот это).

Ответ № 66

Текст складывается из отдельных, связанных между собой частей. Эти части и являются единицами текста.

Так как текст представляет собой одновременно и синтаксическое, и композиционно-стилистическое единство, то принято различать два типа его членения. На композиционно-стилистическом уровне выделяется абзац, глава и т. д. (то есть графически выделенные части). На синтаксическом уровне одной из основных единиц членения текста является сложное синтаксическое целое (или, в иной терминологии, сверхфразовое единство).

Сложное синтаксическое целое - это единица монологической речи, состоящая из двух или нескольких предложений, раскрывающих одну микротему, объединённых по смыслу и структурно, но не выделенная графически.

В сложных синтаксических целых возможны два основных способа связи предложений - цепная и параллельная связь.

В сложных синтаксических целых с цепной связью даётся постепенное развитие мысли. Предложения и по смыслу, и структурно как бы «цепляются» одно за другое; то, что в первом предложении сообщается как нечто новое, в последующем предложении становится элементом известным, ранее упомянутым; каждое следующее предложение начинается с того, чем закончилось предыдущее. Цепная связь предложений осуществляется чаще всего с помощью повторов, местоименных слов, синонимических замен. Например: За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажён предприимчивым приказчиком, - может быть, оттого, что стук топора доходил до самых ушей Пулъхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованны, нежели обитатели лесов (Н. Гоголь).

В сложных синтаксических целых с параллельной связью даётся описание ряда одновременно происходящих или сменяющих друг друга явлений, которые перечисляются или сопоставляются. Первое предложение в таких сложных синтаксических целых обычно имеет обобщающее содержание, а последующие предложения, однотипно построенные, раскрывают это общее содержание. Например: Июльский сумеречно-тёплый лес неторопливо готовился отойти ко сну. Смолкали непоседливые лесные птицы, замирали набухающие темнотой ёлки. Затвердевала смола, и её запах мешался с запахом сухой, ещё не опустившейся наземь росы (В. Белов).

Иногда в одном и том же сложном синтаксическом целом может быть и цепная, и параллельная связь.

Сложное синтаксическое целое не следует отождествлять с абзацем, хотя границы их часто совпадают.

Абзац - это отступ в начале строки (красная строка) и отрезок письменной речи от одной красной строки до другой.

Абзац оформляет начало новой мысли и в то же время сигнализирует об окончании предшествующей. Он используется для отделения друг от друга на письме реплик диалога или композиционно-смысловых отрезков монологического текста.

Деление на абзацы проясняет композицию текста. Отсутствие абзацев сделало бы текст трудновоспринимаемым, лишённым композиционных ориентиров.

Соотношение абзаца и сложного синтаксического целого может быть следующим: 1) абзац = сложному синтаксическому целому; 2) абзац состоит из двух или более сложных синтаксических целых; 3) границы абзаца и сложного синтаксического целого не совпадают.

Первый случай самый распространённый и нейтральный; многочисленные примеры можно найти в прозе Пушкина.

Второй случай тоже достаточно распространён. В художественной литературе в один абзац, независимо от того, сколько он включает сложных синтаксических целых, оформляются разного рода вставные главы, письма, сны героев. Например, в один абзац выделена «Повесть о капитане Копейкине» в поэме Гоголя «Мёртвые души».

Третий случай (несовпадение границ сложного синтаксического целого и абзаца) встречается реже, но стилистический эффект при этом сильнее. Абзац в этом случае служит приёмом выделения, подчёркивания отдельных частей целого или является средством выражения авторского отношения. Например: Конечно, я заслужил большего: Георгиевский крест, - но у меня был несносный характер, я постоянно спорил с начальством, самовольничал, и, естественно, меня обошли. Георгиевский крестик пролетел мимо (В. Катаев).

В данном случае выделение в отдельный абзац последнего предложения служит средством выражения иронии и самоиронии автора.

Период. В языке художественной литературы и публицистическом стиле ЛЯ распространена особая форма организации сложных и реже простых распространенных предложений, которая называется периодом (от греч. «круг»). Для этой формы характерно ритмико-интонационное и смысловое членение всего П на 2 части:

«повышение» - произносится с постепенным повышением тона и с ускорением темпа до паузы, отделяющей ее от второй части

«понижение» - произносится с понижением, причем обычно меняется и тембр голоса и темп произнесения.

Первая часть обычно зависима от второй, является большей по объему и четко членится на однотипные части (члены периода); реже членится вторая часть. Обычно члены периода строятся симметрично, представляют собой предложения или обороты одной структуры, с одним порядком слов, с однотипными по форме сказуемыми; при этом широко используется единоначалие (анафора) и другие лексические повторы, синонимическая и антонимическая лексика. Период как риторическая фигура речи обладает особой торжественностью, выражает взволнованность, эмоциональную приподнятость (Как ни ярок был день, как ни золотило солнце те места на снегу ли, на деревьях ли, куда оно попадало прямыми лучами, как ни густа была синева там, куда не достигало солнце, как ни розовели вверху безлистые купы берез, как ни ослепительно сверкали иногда крупные кристаллики снега когда глаза мои попадали как раз на зайчика, отбрасываемого этими кристалликами, - все же ничего не было ярче красных грудочек снегирей.

Диалогическое единство представляет собой наиболее крупную структурно-семантическую единицу диалогической речи. Оно состоит из двух, реже трех или четырех предложений-реплик, тесно связанных между собой по смыслу и структурно; при этом содержание и форма первой реплики определяют содержание и форму второй и т. д., так что только в сочетании реплик обнаруживается необходимая для понимания полнота данной части диалога. Например:

— Кто говорит?

Унтер-офицер Турбин (Булгаков).

— Поздравь! — сказал он.

С чем?

С победой... (Чехов).

В первом примере содержание и форма ответной реплики- предложения определяются содержанием и формой первого вопросительного предложения: второе неполное предложение состоит из одного подлежащего, так как в первом вопросительном предложении спрашивается именно о субъекте действия (вопросительное местоимение кто); сказуемое же во втором предложении опущено, так как оно названо в первом. Во втором примере все реплики — неполные предложения: в первом не хватает дополнения, чем вызвана вторая реплика — вопросительное предложение (сказуемое опущено, так как оно есть в первой реплике); наконец, третья реплика — неполное предложение, состоящее из одного дополнения, которого не хватает в первой реплике и которое представляет собой ответ на вопрос, заключенный во второй реплике.

Таким образом, и в первом и во втором случае полный смысл сообщения извлекается именно из сочетания реплик-предложений.

По значению и по формальным особенностям, в том числе и по интонации, диалогические единства делятся на ряд типов. Таковы, например, наиболее распространенные вопросо-ответные диалогические единства (см. выше); единства, в которых вторая реплика продолжает незаконченную первую; единства, в которых реплики связаны одним предметом мысли, представляют собой высказывания по поводу него; единства, в которых во второй реплике выражается согласие или несогласие с утверждением, заключенным в первой, и др.

Ответ № 67

Высказывание другого лица, включенное в авторское повествование, образует чужую речь. Чужая речь, воспроизведенная дословно, с сохранением не только ее содержания, но и формы, называется прямой речью. Чужая речь, воспроизведенная не дословно, а лишь с сохранением ее содержания, называется косвенной.

Прямая и косвенная речь различаются не только дословной или недословной передачей чужой речи. Главное различие прямой речи и косвенной заключается в способе включения той и другой в речь авторскую. Прямая речь представляет собой самостоятельное предложение (или ряд предложений), а косвенная речь оформляется в виде придаточной части в составе сложноподчиненного предложения, в котором главную часть составляют слова автора. Ср., например:Молчание длилось долго. Давыдов перевел глаза на меня и сказал глухо: «Не я один отдал жизнь пустыне» (Пауст.). - Давыдов перевел глаза на меня и сказал глухо, что не он один отдал жизнь пустыне. При переводе прямой речи в косвенную при необходимости меняются формы местоимений (я - он).

Лексическое различие прямой и косвенной речи отнюдь не обязательно. Например, прямая речь может воспроизводить чужую речь не дословно, но обязательно с сохранением ее формы (в виде самостоятельного предложения). Об этом свидетельствуют слова со значением предположения, введенные в авторскую речь: Он сказал примерно следующее... В то же время косвенная речь может дословно воспроизводить чужую речь, но оформляется она несамостоятельно, ср.: Он спросил: «Скоро ли приедет отец?» (прямая речь). - Он спросил, скоро ли приедет отец (косвенная речь).

При сближении форм передачи чужой речи, т.е. прямой и косвенной, образуется особая форма - несобственно-прямая речь. Например: Угрюмый день без солнца, без мороза. Снег на земле за ночь растаял, лежал только на крышах тонким слоем. Серое небо. Лужи. Какие там санки: противно даже выйти во двор(Пан.). Здесь чужая речь приведена дословно, но вводящих ее слов нет, она формально не выделена в составе авторской речи.

Прямая речь с авторскими словами образует особую синтаксическую конструкцию, состоящую из самостоятельных частей.

Прямая речь передает: 1) высказывание другого лица, например: Пораженный, он спрашивал: «Но зачем же вы ходите на мои лекции?» (М. Г.); 2) слова самого автора, например: Я говорю: «Что ему надобно?» (Т.); 3) невысказанную мысль, например: Я только тогда выпрямился и подумал: «Зачем это отец ходит ночью по саду?» (Т.). В авторской речи обычно имеются слова, вводящие прямую речь. Это прежде всего глаголы речи, мысли: сказать, говорить, спрашивать, спросить, ответить, подумать, заметить (в значении «сказать»), проговорить, возразить, закричать, обратиться, воскликнуть, прошептать, прервать, вставить и др. Вводить прямую речь могут и глаголы, характеризующие целевую направленность высказывания, например: упрекнуть, решить, подтвердить, согласиться, поддакнуть, посоветовать и др. Кроме того, иногда используются и глаголы, обозначающие сопутствующие высказыванию действия и эмоции, например: улыбнуться, огорчиться, удивиться, вздохнуть, обидеться, возмутиться и др. В таких случаях прямая речь имеет ярко выраженную эмоциональную окраску, например:«Куда же вы?» - ужаснулся Старцев (Ч.); «Тоже, скажи, пожалуйста!» - усмехнулся Дымов (Ч.); «Да куда едем?» - хихикнул Супругов (Пан.).

В роли вводящих слов иногда употребляются некоторые имена существительные. Как и вводящие прямую речь глаголы, они имеют значение высказывания, мысли: слова, восклицание, вопрос, возглас, шепот и другие, например: «Парнишка лег?» - послышался через минуту шепот Пантелея (Ч.).

Косвенная речь - это чужая речь, переданная автором в форме придаточной части предложения с сохранением ее содержания.

В отличие от прямой речи, косвенная речь всегда располагается после авторских слов, оформленных в виде главной части сложноподчиненного предложения. Ср.: «Сейчас все переменится»,- сказала дама (Пауст.). - Дама сказала, что сейчас все переменится.

Для введения косвенной речи употребляются разные союзы и союзные слова, выбор которых связан с целенаправленностью чужой речи. Если чужая речь представляет собой повествовательное предложение, то при оформлении ее в виде косвенной используется союз что, например: После некоторого молчания дама сказала, что в этой части Италии лучше ездить ночью без света. Ср.: После некоторого молчания дама сказала: «В этой части Италии лучше ездить ночью без света» (Пауст.).

Прямая речь и косвенная могут иногда смешиваться. В таком случае в придаточной части (косвенная речь) сохраняются все лексические особенности речи прямой вплоть до экспрессивных и стилистических черт. Подобное смешение двух форм передачи чужой речи характерно для разговорного стиля, такая речь называется полупрямой. Например: Степан сказывал мне по моем возвращении, что «Яков Емельянович почти всю ночь не почивали, все ходили по комнате» (Акс.); Отец отвечал равнодушно, что у него есть дело поважнее концертов и всех заезжих виртуозов, но, впрочем, посмотрит, увидит, и если выдастся свободный часок - отчего же нет? когда-нибудь сходит (Дост.).

Существует особый способ передачи чужой речи, который содержит в себе особенности как прямой речи, так и отчасти речи косвенной. Это несобственно-прямая речь, специфика ее заключается в следующем: как и прямая речь, она сохраняет особенности речи говорящего - лексико-фразеологические, эмоционально-оценочные; с другой стороны, как и в косвенной речи, в ней выдерживаются правила замены личных местоимений и личных форм глаголов. Синтаксической особенностью несобственно-прямой речи является невыделенность ее в составе речи авторской.

Несобственно-прямая речь не оформляется как придаточная часть (в отличие от косвенной) и не вводится специальными вводящими словами (в отличие от прямой речи). Она не имеет типизированной синтаксической формы. Это чужая речь, непосредственно включенная в авторское повествование, сливающаяся с ним и не отграничивающаяся от него. Ведется несобственно-прямая речь не от имени лица, а от имени автора, рассказчика, чужая речь воспроизводится в речи автора с присущими ей особенностями, но в то же время не выделяется на фоне авторской речи. Ср.: Друзья побывали в театре и в один голос заявили: «Очень уж понравился нам этот спектакль!» (прямая речь). - Друзья побывали в театре и в один голос заявили, что им очень понравился этот спектакль(косвенная речь). - Друзья побывали в театре. Очень уж понравился им этот спектакль! (несобственно-прямая речь).

Несобственно-прямая речь - это стилистическая фигура экспрессивного синтаксиса. Она широко используется в художественной литературе как прием сближения авторского повествования с речью героев. Такой способ подачи чужой речи позволяет сохранить естественные интонации и нюансы речи прямой и вместе с тем дает возможность не отграничивать резко эту речь от авторского повествования. Например:

Толька вышел в огород. На высоких грядах, покрытых снегом, растекалось солнце. Беззаботно синело небо. Воробей присел на забор, подпрыгнул, повернулся вправо и влево, воробьиный хвост задорно торчал вверх, круглый коричневый глаз удивленно и весело поглядел на Тольку, - что такое происходит? Чем это пахнет? Ведь до весны еще далеко! (Пан.);

Она была безжалостна, она ничего не прощала людям. В своем юном задоре она не понимала, как это можно опуститься до того, чтобы клевать носом у конвейера. Что вам снится, гражданка? Убирайтесь спать домой, я справлюсь без вас...

Ответ № 68

Пунктуацией называются правила расстановки знаков препинания и сами знаки препинания. Знаками препинания называются графические знаки, употребляющиеся на письме для расчленения смысловых отрезков текста, синтаксического и интонационного членения речи.

Система русской пунктуации опирается на смысловой, грамматический и интонационный принципы, находящиеся во взаимосвязи друг с другом: Хотел я смерти не орлу. Не хищникам чащобы — Я в друга выпустил стрелу Несправедливой злобы (Шефнер).

В предложении все знаки препинания разграничивают смысловые отрезки текста: запятая отделяет друг от друга обозначения однородных понятий (хищная птица, хищный зверь,); тире выражает противопоставленность явлений (хищники, которых можно или нужно уничтожать, — и друг, которого надо беречь); точка свидетельствует о законченности мысли.

Все знаки препинания членят предложение на структурно-грамматические отрезки: запятая разделяет однородные члены, тире — две части бессоюзного сложного предложения, точка завершает повествовательное предложение.

Каждый из знаков «читается» и интонационно: запятая в этом предложении требует небольшой паузы, однотипности прочтения разделяемых ею однородных членов, тире свидетельствует о значительной и напряженной паузе, об изменении темпа и тона произнесения второй части; точка — о спокойном понижении голоса и большой паузе.

В отдельных случаях органичное слияние семантических, грамматических и интонационных условий в постановке знаков препинания отсутствует. Так, в простом предложении группа подлежащего и группа сказуемого очень часто интонационно отделяются, тогда как по смыслу и структурно подлежащее и сказуемое неотделимы друг от друга, например: Мысль эта // привела Левина в сильное волнение (Л. Толстой).

Стоящее в начале предложения обстоятельство тоже может быть интонационно отделено от остальной части предложения, например: С каждою неделей // он все реже вспоминал о Кити (Л. Толстой).

Очень часто деепричастные обороты, вводные слова, придаточные, по смыслу и структурно требующие обособления, интонационно выделяются вместе с союзом, после которого они стоят и который связывает однородные члены предложения или части сложного предложения:

30 сентября показалось с утра солнце, // и, надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду (Л. Толстой);

Сначала он из одного чувства сострадания занялся тою новорожденною слабенькою девочкой, которая не была его дочь и которая была заброшена во время болезни матери // и, наверное, умерла бы, // если бы он о ней не позаботился, — и сам не заметил, как он полюбил ее (Л. Толстой);

Ливень был непродолжительный, // и, когда Вронский подъезжал на всей рыси коренного, вытягивавшего скакавших уже без вожжей по грязи пристяжных, // солнце опять выглянуло (Л. Толстой).

Следует заметить также, что на интонационное членение предложений оказывают влияние и субъективные факторы: индивидуальная манера говорить, особые цели высказывания, что может привести к несовпадению интонационного и семантико-грамматического членения предложений.

В подобных случаях постановка знаков препинания опирается на семантико-грамматическую структуру предложения. Формально-грамматический принцип в постановке знаков препинания делает пунктуационные правила стабильными и общепринятыми. Только в этом случае пунктуация приобретает социальную значимость, способствуя улучшению общения между пишущим и читающим. Одинаковость понимания знаков препинания помогает пишущему точнее передать свои мысли и чувства, а читающему понять их правильно.

Преобладающее значение смыслового и структурно-грамматического принципов русской пунктуации ни в коей мере не должно снижать внимания к интонации предложения, так как только при умении «читать» и «слышать» знаки препинания возможно успешное овладение правилами пунктуации: интонация помогает разграничить смысловые и структурные отрезки предложений, выявить между ними семантико-грамматические отношения.

Иногда пунктуация выполняет и более сложную функцию — экспрессивно-стилистическую: с ее помощью в определенных стилях речи передаются тончайшие оттенки смысла или чувства, которые не могут быть переданы лексически или грамматически. При этом интонационный принцип в выборе и постановке знаков препинания оказывается чрезвычайно важным, так как в выражении экспрессии среди других средств интонация занимает одно из самых первых мест.

Пунктуация - это, во-первых, собрание правил расстановки знаков препинания и, во-вторых, система знаков препинания (графических изображений), используемых в письменной речи для указания на ее расчленение.

Пунктуационная система русского языка строится на синтаксической основе, почти все пунктуационные правила формулируются в зависимости от строя предложения.

Хотя в русском языке много правил обязательной постановки знаков препинания, русская пунктуация обладает большой гибкостью: существуют различные пунктуационные варианты, которые связаны не только со смыслом, но и со стилистическими особенностями текста.

Функции знаков препинания.

Знаки препинании указывают на смысловое членение текста, они также помогают выявить синтаксическое строение текста и его ритмомелодики.

Виды знаков препинания:

знаки выделения (их функции - обозначение границ синтаксических конструкций, которые дополняют, поясняют члены предложения; интонационно-смысловое выделение частей предложения, конструкций, содержащих обращение или отношение говорящего к своему высказыванию): две запятые и два тире (единые парные знак), скобки, кавычки;

знаки отделения (их функции - обозначение границ между отдельными независимыми предложениями, между однородными членами предложения, между простыми предложениями в составе сложного; указание на тип предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске):точка, вопросительный и восклицательные знаки, запятая,точка с запятой, двоеточие, тире, многоточие;

особым знаком препинания является красная строка (обозначает начало нового поворота в повествовании).

Знаки препинания бывают одиночными и парными. Парные знаки препинания обозначают, что постановка первого знака препинания требует постанову второго. К ним относятся две запятые и два тире (как единые знаки), скобки и кавычки.