- •2 Опасности связанные с эксплуатацией и после эксплуатационный период аэс

- •2.1 Радиационный риск

- •2.4 Влияющие факторы при строительстве аэс и ее эксплуатация

- •Общие правила безопасности на аэс

- •3.2.1 Воздействие аэс на водные экосистемы, на аргоэкосистемы и на население

- •3.3.2 Необходимость проведения защитных мероприятий при максимальной проектной аварии

- •3.4.3 Ожидаемые дозы облучения населения при максимальной проектной аварии на энергоблоке

2.4 Влияющие факторы при строительстве аэс и ее эксплуатация

Общие правила безопасности на аэс

2.5 Устойчивость АЭС к внешним и внутренним угрозам

Понятие «Устойчивость» в отношении АЭС рассматривается в нескольких аспектах: 1) устойчивость работы при нормальных условиях эксплуатации, 2) устойчивость (в смысле «живучесть») в условиях проектных и запроектных аварий и 3) устойчивость работы в так называемый «особенный период» - период военных действий или в условиях возможных террористических актов, или других чрезвычайных ситуаций. В первом случае идет речь о показателях работы АЭС на протяжении определенного периода времени – года, квартала, во втором – об эффективности систем безопасности, в третьем варианте рассматриваются необходимые и достаточные условия работы или сохранения целостности РУ.

2.5.1 Устойчивость работы при нормальных условиях и физическая защита

В соответствии с отраслевым стандартом ЭО (ГП НАЭК «Энергоатом») по оценке текущего уровня безопасности энергоблока, оценка технического состояния энергоблока представлена группой, содержащей две подгруппы показателей: показатели устойчивости и использования энергоблока и показателя выработки ресурса проектных режимов. Показатели устойчивости и использования энергоблока Показатели устойчивости и использования энергоблока предназначены для количественной оценки частоты переходных процессов, связанных с непредусмотренными остановами или изменениями мощности реакторной установки или турбогенератора и характеризуют эффективность мероприятий, направленных на повышение стабильности работы основного оборудования и снижение неплановых потерь электроэнергии.

К показателям устойчивости и использования относятся:

показатель устойчивости работы энергоблока;

коэффициент использования установленной электрической мощности;

показатель готовности несения номинальной нагрузки.

Показатель устойчивости работы энергоблока рассчитывается по следующей формуле:

,

(4)

,

(4)

где

NОСТ - количество неплановых остановов энергоблока;

NРАЗГР - количество неплановых разгрузок энергоблока на величину 25% и более от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего;

TN - время работы энергоблока на мощности за отчетный период, ч.

Как видим из формулы (4) показатель устойчивости работы энергоблока представляет собой относительное число неплановых остановов (разгрузок) на протяжении года и в целом характеризует специалистам техническое состояние оборудования и уровень подготовки персонала, и, соответственно, является индикатором культуры безопасности АЭС. Другим, часто используемым количественным показателем устойчивости работы энергоблока является коэффициент использования установленной электрической мощности.

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) рассчитывается по следующей формуле:

,

(5)

,

(5)

где

W - фактическая выработка электроэнергии за отчетный период, МВт×ч;

Nу - установленная мощность энергоблока, МВт;

Т0 - календарное время, ч.

Коэффициент использования установленной электрической мощности учитывает недовыработку электроэнергии, фактическое использование возможностей энергоблока. Недовыработка электроэнергии считается плановой, когда останов/снижение мощности, послужившие причиной недовыработки, были запланированы и согласованы с диспетчером энергосистемы. К неплановой недовыработке электроэнергии должны быть отнесены все потери электроэнергии из-за неплановых остановов, перепростоев энергоблока в останове или неплановых снижений электрической нагрузки по причинам, находящимся под контролем руководства АЭС. Кроме того, к неплановым должны быть отнесены неплановые остановы/снижения мощности по требованию органов государственного регулирования безопасности.

К недовыработке электроэнергии по независящим от станции причинам относятся:

- нестабильность энергосистемы или ее повреждения;

- отсутствие спроса на электроэнергию (резервный останов, экономический останов или режим слежения за нагрузкой);

- ограничения, обусловленные факторами окружающей среды (например, связанные с водозабором), которые не могут быть предотвращены действиями персонала станции;

- забастовки;

- работа на мощностном эффекте;

- сезонные колебания электрической мощности (при работе реактора на номинальном уровне тепловой мощности), вызванные изменениями температуры охлаждающей воды;

- отбор пара на теплофикацию;

- ограничения на поставку топлива (оборудования) в результате внешних обстоятельств;

- конструкторско-технологические ограничения.

Источником информации служат формы статистической отчетности, графики несения нагрузок и отчеты о нарушениях в работе АЭС.

Как видим из формулы (5) коэффициент использования установленной электрической мощности представляет собой коэффициент полезного использования РУ на протяжении определенного периода времени и также характеризует техническое состояние оборудования и уровень подготовки персонала, и, конечно же, является индикатором культуры безопасности АЭС. Чем выше (лучше) техническое состояние оборудования РУ и энергоблока в целом, чем лучше подготовлен персонал, тем ближе этот коэффициент к 100%, но достигнуть значения 100% невозможно в связи с необходимостью проведения регламентных работ по техническому обслуживанию (ППР) и перегрузкам топлива. Следующий показатель устойчивости работы энергоблока при нормальных условиях характеризует потери (недовыработку) электроэнергии блоком по объективным и субъективным причинам.

Показатель готовности несения номинальной нагрузки рассчитывается по следующей формуле:

,

(6)

,

(6)

где

номинальное

производство электроэнергии, МВт×ч;

номинальное

производство электроэнергии, МВт×ч;

сумма

плановых потерь электроэнергии, МВт×ч;

сумма

плановых потерь электроэнергии, МВт×ч;

сумма

неплановых потерь электроэнергии,

МВт×ч.

сумма

неплановых потерь электроэнергии,

МВт×ч.

Nпл/непл недовыработка электроэнергии, МВт;

время

эксплуатации энергоблока с пониженной

мощностью (или останов) во время

планового/непланового события, ч;

время

эксплуатации энергоблока с пониженной

мощностью (или останов) во время

планового/непланового события, ч;

Nуст -установленная мощность энергоблока, МВт;

Ткал - календарное время, ч.

К плановым потерям электроэнергии, относятся:

- перегрузка топлива или остановы на ППР;

- плановые остановы или снижение электрической нагрузки для проведения испытаний, ремонтного и технического обслуживания или по другим причинам, связанным с оборудованием АЭС или с персоналом;

- потери электроэнергии, вызванные испытаниями, если они были запланированы.

К неплановым потерям электроэнергии относятся:

- неплановые остановы для проведения ремонтного и технического обслуживания;

- неплановые остановы или снижения электрической нагрузки для испытаний, ремонта или по другим причинам, связанным с оборудованием АЭС или с персоналом;

- неплановые продления остановов и др.;

Уделяя главное внимание внедрению культуры безопасности в процессы эксплуатации АЭС, в ядерной отрасли Украины учтены предостережения МАГАТЭ о том, что не может быть культуры безопасности на АЭС, если она не распространяется также на обслуживание АЭС и ее физическую защиту. Приведем определение понятия в соответствии с ОПБ, поскольку организация физической защиты АЭС нормируется ОПБ и другими действующими документами.

Физическая защита АС – совокупность технических и организационных мер, направленных на выявление и пресечение попыток несанкционированного проникновения на территорию АС, в её жизненно важные зоны, а также несанкционированного изъятия, перемещения, передачи, использования ядерных материалов и других радиоактивных веществ, имеющихся на АС.

Проектом АС предусматриваются технические и организационные меры для обеспечения физической защиты АС. К техническим мерам относятся охранная зона, внешний периметр (забор), сигнализация охраны периметра, ограждения, контрольные пункты и посты пропуска персонала и транспорта, устройства дозиметрического контроля на входе и выходе, видеонаблюдение, аудиозапись служебных переговоров и т.д. Организационные меры - это создание ЭО на АС необходимых организационных структур для эффективной и безопасной эксплуатации, делегирование администрации АС соответствующих полномочий и обязанностей, организация физической защиты и пожарной охраны. Администрация АС реализовывает систему инженерно-технической поддержки эксплуатации энергоблоков, а также систему аварийной готовности и реагирования.

Системы физической защиты не классифицируются в ОПБ, не описываются в открытой печати, но без их готовности не начинается эксплуатация АС. Этапы ввода АС в эксплуатацию, содержащие ядерно-опасные и радиационно-опасные операции, могут начинаться только при наличии действующей системы радиационного контроля, включая индивидуальный дозиметрический контроль, а также при наличии в необходимом объеме санитарных пропускников, реализации технических и организационных мер по физической защите АС. Дополнительно к сказанному, следует знать, что до завоза ядерного топлива на АС должны быть готовы защитные укрытия для персонала, внутренний и внешний кризисные центры. Эти сооружения не относятся к физической защите, они обеспечивают устойчивость работы АС в условиях запроектных аварий и чрезвычайных ситуаций, влияющих на работу АС.

Физическая защита обеспечивает постоянный контроль доступа на территорию АС и жизненно важные места. Доступ осуществляться при наличии допусков (пропусков), оформленных в установленном порядке. Системы и элементы, важные для безопасности, а также АС в целом, в соответствии с ОПБ, должны быть защищены от несанкционированных действий и диверсий. Особенно важно это в связи с нарастающей угрозой террористических актов. Территория АС должна быть ограждена специальными техническими средствами, оснащенными автоматическими устройствами сигнализации и оповещения. В соответствии с законодательством Украины охрана АС осуществляется специализированными подразделениями. Территория АС, ее сооружения и технологические помещения разделены на зоны в зависимости от их значения для безопасности, и каждая зона имеет соответствующий порядок доступа персонала (гриф доступа). Обычно гриф доступа в соответствующую зону дается только тому персоналу, присутствие которого необходимо для выполнения служебных обязанностей, прописанных в должностной инструкции. Система физической защиты АС автономна и независима от других систем, в том числе и системы электроснабжения. И в тоже время меры физической защиты не препятствуют эксплуатации АС.

В связи с нарастающей угрозой террористических актов специалистами по безопасности предложен термин «культура физической ядерной безопасности», который определен по аналогии с общей культурой безопасности.

Культура физической ядерной безопасности –частный случай более общего понятия организационной культуры, определение которой было предложено Едгаром Шайном, одним из основателей организационной психологии. Э. Шайн определяет организационную культуру как ряд общих положений, которые формируются группой людей в ходе адаптации к внешним условиям и внутренней интеграции внутри организации и которые со временем, в процессе деятельности организации, становятся настолько важными, что должны передаваться новым сотрудникам как правильный способ восприятия и решение проблем.

Консультативная групп МАГАТЭ по вопросам физической ядерной безопасности (IAEA Advisory Group on Nuclear Security) недавно предложила новое, более широкое значение термина физической ядерной безопасности, определив его как "предотвращение, выявление и реагирование в отношении хищений, диверсий, несанкционированного доступа, незаконной передачи и других злонамеренных действий по отношению к ядерным материалам и другим радиоактивным веществам, а также связанных с ними установками".

Исходя из этого определения, рассмотрение состояния дел относительно культуры физической ядерной безопасности в контексте обеспечения физической ядерной безопасности в Украине следует распространить за границы только физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, а также радиоактивных источников и соответствующих установок. Следует включать дополнительно к кругу вопросов физической ядерной безопасности такие направления деятельности в этой сфере, как учет и контроль, а также противодействие незаконному обращению ядерного топлива и радиоактивных материалов.

Последующее развитие событий в мире показывает, что, не считаясь с войной, которую ведущие страны мира объявили терроризму, и на определенные успехи на этом фронте, существенное снижение уровня террористических угроз будет достигнуто нескоро. Кроме решения срочных проблем безопасности использования ядерной энергии во всем мире необходимо задействовать и долгосрочные факторы положительного влияния на защищенность объектов ядерной энергетики и связанной с ней инфраструктуры от злонамеренных действий, в первую очередь против актов ядерного терроризма. К таким факторам следует отнести обеспечение соответствующего уровня культуры ФЯБ.

Относительно такого подхода международным сообществом достигнут консенсус. Действительно, культура ФЯБ включена в список 12 фундаментальных принципов физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, перечисленных в Поправке к Конвенции о физической защите ядерного материала, которую принято на специальной конференции МАГАТЭ в июле 2005 года, и уже ратифицировано рядом стран.

При анализе состояния обеспечения физической ядерной безопасности, на наш взгляд, следует учитывать, что в ближайшем будущем требования к культуре физической ядерной безопасности будут определяться потребностями безопасной среды, которые были "жестко" сформированные вследствие событий 11 сентября 2001 года, и условиями, в которых разворачивается война мирового сообщества против терроризма.

В соответствии с современными представлениями об обеспечении необходимого уровня культуры физической безопасности "культура безопасности предусматривает оценку источников и масштабов угрозы. Персонал объекта должен понимать важность мероприятий по безопасности, и это понимание должно существенно влиять на деятельность персонала и определять его поведение, как в повседневной работе, так и в чрезвычайных ситуациях". Следуя этой рекомендация МАГАТЭ, необходимо рассматривать при анализах безопасности угрозы терроризма как возможные исходные события, которые могут привести к повреждению реакторной установки. При выполнении такого анализа должна быть оценена готовность и надежность систем физической защиты в комплексе систем безопасности РУ и должны быть получены соответствующие вероятностные критерии с учетом подготовки персонала.

2.5.2 Устойчивость АЭС в условиях проектных и запроектных аварий

Вопрос безопасности один из актуальнейших вопросов в ядерной энергетике. Поэтому строящиеся сейчас реакторы 3-го поколения, и тем более –проектируемые реакторы 4-го поколения становятся всё более безопасными в эксплуатации, более надёжными, более ресурсосберегающими, более экологически чистыми и более экономичными.

В данном разделе рассматриваются пути развития атомного реакторостроения с позиций устойчивости работы АЭС.

2.5.2.1 Проектные меры обеспечения устойчивости АЭС

В соответствии с основными правилами безопасности, проектом АЭС предусматриваются технические средства и организационные меры, направленные на предотвращение проектных аварий и ограничение их последствий и обеспечивающие безопасность при любом учитываемом проектом исходном событии с наложением одного независимого от исходного события отказа любого элемента систем безопасности (активного или пассивного, имеющего механические движущиеся части), или одной независимой от исходного события ошибки персонала. Причем, уровень надежности считается высоким, если показатели надежности таких элементов не ниже показателей надежности пассивных элементов систем безопасности, не имеющих движущихся частей, отказы которых не учитываются ввиду их малой вероятности. Допустимое время вывода элемента из работы для техобслуживания и ремонта определяется на основе анализа надежности системы, в которую он входит.

Дополнительно к одному независимому от исходного события отказу одного из перечисленных выше элементов должны быть учтены приводящие к нарушению пределов безопасной эксплуатации не обнаруживаемые отказы элементов, влияющие на развитие аварий.

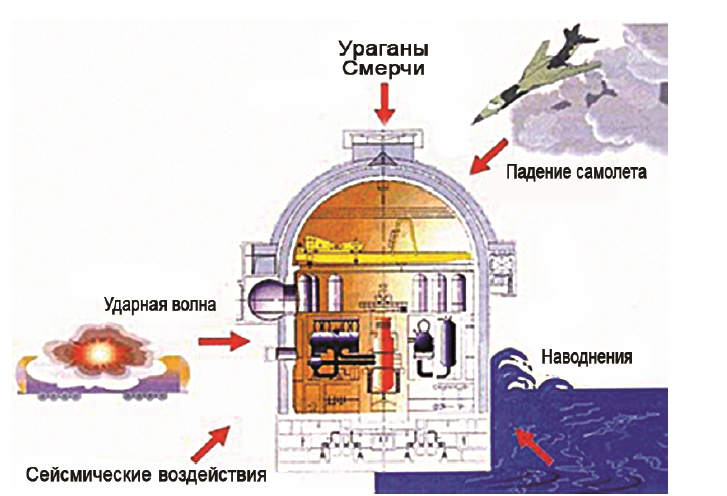

Системы и элементы безопасности должны быть способны выполнять свои функции в установленном проектом объеме с учетом обусловленных авариями воздействий (механических, тепловых, химических и др.). Для систем и элементов нормальной эксплуатации, важных для безопасности, перечень учитываемых внешних и внутренних воздействий и требования к объёму выполняемых функций во время и/или после указанных воздействий должны устанавливаться в проекте с учётом требований норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, рис. 2.

Рисунок 2 Устойчивость АЭС к внешним воздействиям

Реакторная установка и блок АЭС в целом должны сохранять целостность и работоспособность при всех неблагоприятных природных и техногенных факторах, включая землетрясение и падение самолёта.

Особые требования устойчивости предъявляются к активной зоне реактора. Активная зона проектируется таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации, нарушении нормальной эксплуатации и проектных авариях обеспечивались ее механическая устойчивость и отсутствие деформаций, нарушающих нормальное функционирование средств воздействия на реактивность и аварийного останова реактора или препятствующих охлаждению ТВЭЛов. Активная зона вместе с её элементами, влияющими на реактивность, проектируется таким образом, чтобы любые изменения реактивности, вызванные перемещением органов регулирования или эффектами реактивности при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, а также при проектных и запроектных авариях, не вызывали неуправляемого роста энерговыделения в активной зоне, приводящего к нарушению пределов повреждения ТВЭЛов. Характеристики ядерного топлива, конструкции реактора и оборудования первого контура не должны допускать образования критических масс при проектных и за проектных авариях, включая тяжёлые аварии.

2.5.2.2 Аварийная готовность и реагирование

В соответствии с ОПБ, администрация АЭС и ЭО должны постоянно поддерживать уровень аварийной готовности, необходимый для обеспечения эффективного реагирования на аварии и другие опасные события с целью:

- восстановления контроля над ситуацией;

- предупреждения и/или минимизации последствий;

- взаимодействия с организациями, принимающими участие в аварийном реагировании с целью защиты персонала, населения и окружающей природной среды.

До завоза ядерного топлива на АЭС разрабатывается, и утверждается в соответствии с законодательством, аварийный план АЭС и план аварийного реагирования ЭО. Планы разрабатываются на основе исходных данных, представленных в проекте АЭС и в ОАБ. План скоординирован с планом аварийного реагирования ЭО и планами аварийного реагирования организаций, с которыми АЭС взаимодействует в ходе аварийного реагирования. План аварийного реагирования ЭО устанавливает организацию и порядок:

- координации действий администрации АЭС и ЭО;

- мобилизации ресурсов ЭО и оказанию помощи АЭС;

- взаимодействия ЭО с органом государственного управления в сфере ядерной энергии, органом реагирования на чрезвычайные ситуации, ГИЯРУ и другими органами центральной исполнительной власти.

Для поддержания постоянной готовности на случай аварий и других чрезвычайных ситуаций аварийный план АЭС и план аварийного реагирования ЭО должны пересматриваться и корректироваться. ЭО и АЭС разрабатывают и реализуют программы противоаварийных тренировок для отработки действий персонала в аварийных условиях. Программы составляются таким образом, чтобы обеспечить ежегодную проверку в ходе тренировок всех элементов аварийного плана АЭС и плана аварийного реагирования ЭО. После проведения каждой противоаварийной тренировки проводится оценка её результатов, на основе которой разрабатываются и внедряются корректирующие мероприятия, направленные на исправление выявленных недостатков и поддержание необходимого уровня аварийной готовности. Проводятся также совместные станционные противоаварийные тренировки с привлечением заинтересованных органов исполнительной власти.

Для организации работы АЭС в условиях аварий проектом предусматриваются внутренний (на площадке АЭС) и внешний (в зоне наблюдения) кризисные центры, которые вводятся в эксплуатацию до начала физического пуска первого энергоблока. Проекты кризисных центров и используемые технические средства обеспечивают надёжное получение и сохранение достоверной информации о состоянии энергоблоков АЭС, связь с БЩУ и другими щитами управления. Приведем более подробную информацию по этому вопросу. В соответствии с ОПБ для каждого блока АЭС проектом предусмотрен блочный щит управления (БЩУ), с которого персоналом осуществляется управление и контроль за РУ и другими системами АЭС, в том числе за системами безопасности при нормальной эксплуатации и авариях. Проектом предусмотрены средства обеспечения живучести и обитаемости БЩУ при указанных условиях эксплуатации АЭС. В проекте предусмотрен также резервный щит управления (РЩУ), с которого обеспечена возможность надежного перевода реактора в подкритическое расхоложенное состояние и поддержание его сколь угодно долго в этом состоянии, приведение в действие систем безопасности и получения информации о состоянии реактора. Обеспечена автономность от БЩУ и достаточная живучесть и обитаемость резервного щита управления для гарантированного приведения в действие систем безопасности и получения информации о состоянии реактора. Должен быть исключен отказ БЩУ и РЩУ по общей причине.

Система контроля и управления имеет в своем составе средства надежной групповой и индивидуальной связи между БЩУ, РЩУ и эксплуатационным персоналом АЭС, выполняющим работы по месту. Отказы технических и программных средств и повреждения управляющих систем безопасности приводят к появлениям сигналов на щитах управления (БЩУ, РЩУ и др.) и вызывают действия, направленные на обеспечение безопасности АЭС.

В проекте АЭС предусмотрены защитные сооружения для укрытия персонала и других лиц, находящихся на момент аварии на площадке АЭС.

3 Оценка воздействия на окружающую среду

3.1 Оценка прогнозного воздействия геологической среды на объектыАЭС и АЭС на геологическую среду

Степень устойчивости геологической среды, ее свойства предопределяют возможность воздействия геологической среды на объекты АЭС, то есть обуславливают безопасность ее эксплуатации. В свою очередь АЭС может оказывать техногенное влияние на геологическую среду; при определенном сочетании техногенных нагрузок это влияние может быть либо негативным в случае недостаточной устойчивости (уязвимости) геологической среды, либо положительным, то есть повышающим устойчивость геологической среды.

Возможное воздействие геологической среды на объекты АЭС обусловлено наличием и сочетанием природных геологических и природно-техногенных факторов, оказывающих внешнее влияние на сооружения АЭС и рассматриваемых как внешние природные факторы (ВПФ). Степень влияния ВПФ на устойчивость зданий и сооружений зависит от свойств и устойчивости геологической среды. Под влиянием техногенного воздействия возможны изменения некоторых ВПФ, причем эти изменения могут повлечь за собой как ухудшение, так и улучшение свойств геологической среды вактивной зоне оснований сооружений АЭС.

Свойства геологической среды в тридцатикилометровой зоне АЭС, присущие ей

ВПФ влияния на объекты АЭС оказать не могут. В таблице 3 приводится перечень и анализ ВПФ геологической среды, степень их изученности, а также возможность их изменений под влиянием техногенного воздействия, последствия этих изменений. В целом геологическая среда площадки АЭС характеризуется достаточной устойчивостью, в связи с этим не оказывает негативного влияния на функционирование сооружений АЭС.

При строительстве и эксплуатации АЭС геологическая среда будет подвергаться различном воздействиям, среди которых необходимо отметить следующее:

– перераспределение нагрузок при вертикальной планировке промплощадки, статические нагрузки на толщу пород от веса зданий и сооружений и динамические связанные с работой машин, механизмов и, главное, турбогенераторов;

– изменения гидрогеологических условий, изменение прочностных и деформационных свойств грунтов в результате замачивания.

Основные факторы, определяющие влияние АЭС на геологическую среду в безаварийном режиме эксплуатации, возможные негативные последствия и мероприятия, нивелирующие негативные последствия, приведены в таблице 3.

На площадке существуют условия для развития поверхностного подтопления при техногенных утечках или нарушении поверхностного стока. Подтопляемость обусловлена залеганием у поверхности земли относительно выдержанных моренных супесей с частыми прослойками и линзами песка. Пески имеют различный гранулометрический состав и фильтрационные свойства. Распространение и мощность линзвесьма различны, закономерности не установлены. В этой связи подтопление может быть локальным, на участках отдельных сооружений или на всей площадке. Подтопление за счет подъема уровня первого водоносного горизонта маловероятно при сохранении неизменным режима базиса разгрузки – рек Вилии, Гозовки, Ошмянки.

Оценка воздействия в период строительства атомной электростанции

Строительство АЭС включает в себя различные этапы: земляные работы, строительство блока(ов), работы по установке и монтажу оборудования, пуско налодачные работы, ввод в эксплуатацию и т.д. В результате производства работ на данных этапах неизбежно будут образовываться нерадиоактивные отходы в виде строительного мусора, отходов упаковочного материала, санитарные отходы персонала, стоки, загрязненные нефтяными продуктами и так далее. На первом этапе строительства белорусской АЭС будет выполнен большой объем земляных работ. Глубина строительной площадки белорусской АЭС будет от 8 до 16 метров. Удаленная почва будет перемещена на проектируемую свалку для почвы, расположенную рядом с площадкой. Количество выкопанной земли будет в пределах

850 000 м3 для одного блока АЭС, и 1 400 000 м3 для двух блоков. Некоторое количество удаленной почвы будет возвращено на строительную площадку белорусской АЭС, а остальная почва останется на временное хранение на свалке почвы.

В процессе планировки территории, перемещения земляных масс, на складах инертных материалов происходит запыление атмосферы. Однако это носит локальный и кратковременный характер, и с учетом применяемых мероприятий по пылеподавлению, в конечном счете, не приносит изменений в состояние окружающей среды.

Пылеподавление осуществляется за счет установок циклонов-пылеотделителей, фильтров в системах пневмотранспорта и аспирации, установки аспирируемых мест- ных укрытий в местах перегрузки заполнителей, увлажнения открытых складов заполнителей и дорог в летнее время.

Предприятия по изготовлению металлоконструкций, трубных узлов с проведением окрасочных, противокоррозионных, химзащитных работ являются источниками выбросов сварочных аэрозолей, окислов марганца, паров растворителей, кислот и щелочи. Для уменьшения концентрации вредных веществ на рабочих местах и выбросов в атмосферу предусматриваются местная вентиляция и, при необходимости, очистка выбросов до ПДК.

Асфальтобетонный завод является источником выброса сгоревших нефтепродуктов и пыли. Уменьшение выбросов этих веществ достигается установкой циклонов пылеотделителей, высокотемпературных топок для полного сжигания технологического топлива и дымовой трубы, обеспечивающей необходимую высоту и разбавление выброса.

Предприятия автотранспорта, строительных машин и механизмов выделяют, в основном, окись углерода, окислы азота и серы, аэрозоли свинца, углеводороды и др. Сокращение выбросов достигается за счет оптимальной схемы движения транс- порта и машин, регулировкой двигателей для достижения нормативных показателей по выбросам.

Все вышеперечисленные объекты, загрязняющие атмосферу, находятся в пределах стройбазы и промплощадки и их влияние, в том числе и шум, не выходят за пределы территории строительства АЭС и не превышают допустимых значений.

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются:

– двуокись азота;

– бензин;

– окись углерода;

– фенол;

– формальдегид;

– пыль, и др.

Максимальное содержание вредных примесей в точке выброса по аналогичным строительствам составит ориентировочно:

– 0,45 ПДК для фенола + формальдегид;

– 0,5 ПДК для двуокиси азота + углерод + формальдегид.

Остальные – значительно ниже ПДК.

Безвозвратное потребление воды на нужды строительства минимально. Для очистки сточных вод предусматриваются резервуары и колодцы - отстойники, локальные очистные сооружения. После очистки стоки поступают в систему оборотного водоснабжения. Максимальная интенсивность движения автомашин и механизмов не более 40 –60 машин в час. Уровень шума за пределами промплощадки и на удалении от автодорог не превысит допустимого – 60 дБА.

Этап монтажа оборудования связан с образованием значительного количества твердых обычных отходов, обычно состоящих из строительных и бытовых отходов. Вид и прогнозное количество отходов на данном этапе приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Вид и количество обычных отходов на этапе строительства

Вид отхода |

1 реактор |

2 реактор |

Бумага |

Общее количество: 14500 т из них 1000-2000 т не подлежит дальнейшему использованию (нижний предел) Ориентировочное максималь- ное количество отходов 385 т/месяц |

Общее количество: 27000 т из них 2000-4000 т не подлежит дальнейшему использованию (нижний предел) Ориентировочное макси- мальное количество отходов 740 т/месяц |

Стекло |

||

Отходы упаковки |

||

Металлом |

||

Отходы электроники |

||

Отходы шин |

||

Вышедший из упот- ребления транспорт |

||

Осадок сточных вод |

||

Осадок бетона

|

||

Свинцовые батареи |

||

Загрязненные почвы |

Точное количество, свойства и объемы отходов могут быть определены после выбора проекта АЭС, разработки архитектурного проекта белорусской АЭС, поставщиков оборудования АЭС и т.д.

Учитывая, что период строительства займет 6-8 лет, максимальное годовое производство твердых отходов будет достигнуто ближе к концу первого года и во время второго года строительства, затем оно будет медленно и постоянно уменьшаться.

В период строительства АЭС неизбежно негативное воздействие на окружающую среду. Однако на водные экосистемы воздействие строительных работ практически не скажется, поскольку все водоемы и водотоки удалены от строительной площадки на значительное расстояние. Ближайшая к стройплощадке река Вилия протекает на рас- стоянии 6 км. При условии, что проектом строительства будут предусмотрены очистные сооружения и системы оборотного водоснабжения, минимизирующие сброс сточных вод в гидрографическую сеть, пылеподавление при производстве строительных работ и другие природоохранные меры, процесс строительства АЭС не должен оказать заметного отрицательного воздействия на водные экосистемы.

Составной частью строительства атомной станции является также сооружение линий электропередачи. При выборе их трасс следует учитывать экологическую значимость природных комплексов региона. Спецификой рассматриваемого региона является наличие в его пределах природных комплексов, имеющих важное общенациональное значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Они входят в состав формируемой на территории Беларуси национальной экологической сети.

В пределы 30-км зоны входят все элементы национальной экологической сети Беларуси – экологические ядра, экологические коридоры и буферные зоны. В качестве экологического ядра европейского уровня выступает национальный парк «Нарочанский» с примыкающим к нему заказником республиканского значения «Сорочанские озера». Прилегающие к этим объектам земли образуют буферную зону экологического ядра. В доль р. Вилии и ее притока – р. Ошмянки. Они соединяют экологическое ядро, располагающееся на белорусской стороне, с природными комплексами Литовской Республики.

Принимая во внимание необходимость сохранения целостности расположенных в 30-км зоне элементов национальной экологической сети, выбор трасс линий электропередачи от АЭС следует проводить таким образом, чтобы не допустить фрагментации крупных естественных природных комплексов – составных частей экологической сети.

В целом этап строительства АЭС выступит как наиболее значимый с точки зрения

воздействий на природную среду. При этом коренные изменения ландшафтов произойдут только на самой строительной площадке и вблизи нее. Они не вызовут существенных неблагоприятных экологических последствий, поскольку ландшафты, которые будут подвергнуты изменениям, не имеют высокой экологической ценности. Для естественных экосистем, которые расположены на удалении от площадки, опасность представляет не ведение строительных работ на ней, а прокладка трасс линий электропередачи. Их нужно проектировать в обход значимых для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия природных комплексов.

На территории, прилегающей к площадке и вдоль автодорог, возрастет химическое загрязнение атмосферного воздуха, почв и вод. Однако, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий, оно не будет отличаться высокой интенсивностью и не окажет негативного влияния на природные экосистемы. Наибольшему риску загрязнения подвергнутся малые реки Гозовка и Полпе. Для них должны быть реализованы водоохранные меры.

На этапе строительства и эксплуатации АЭС произойдет увеличение количества населения в регионе. Это приведет к усилению рекреационных нагрузок на природные экосистемы. Возможно их замусоривание, дигрессия фитоценозов, повышение пожарной опасности в лесах. Для предотвращения неблагоприятных изменений экосистем может потребоваться организация вблизи мест проживания и трудовой деятельности людей дополнительных объектов отдыха на природе с их соответствующим оборудованием. Кроме этого необходимы будут меры по усилению контроля соблюдения установленных режимов природопользования.