- •2 Опасности связанные с эксплуатацией и после эксплуатационный период аэс

- •2.1 Радиационный риск

- •2.4 Влияющие факторы при строительстве аэс и ее эксплуатация

- •Общие правила безопасности на аэс

- •3.2.1 Воздействие аэс на водные экосистемы, на аргоэкосистемы и на население

- •3.3.2 Необходимость проведения защитных мероприятий при максимальной проектной аварии

- •3.4.3 Ожидаемые дозы облучения населения при максимальной проектной аварии на энергоблоке

1 Опасные факторы

Основные характеристики и виды ионизирующих излучений

Корпускулярное излучение

Альфа(а)-излучение

Бетта(β)-излучение

Нейтронное излучение

Электромагнитное излучение

Гамма(γ)-излучение

Единицы измерения

Механизмы биологического воздействия

Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений

2 Опасности связанные с эксплуатацией и после эксплуатационный период аэс

2.1 Радиационный риск

2.2 Воздействие на человека ионизирующих излучений

Рассмотрим медико-биологический ущерб для человека в результате радиационных эффектов при облучении. Облучение — это воздействие ионизирующего излучения, которое может быть внешним воздействием от источников, находящихся вне тела человека, или внутренним воздействием от источников, попавших внутрь его организма. Облучение может быть природным, медицинским, профессиональным (на персонал, работающий с техногенными источниками излучения), аварийным (возникает в результате радиационной аварии) и потенциальным (может возникнуть в результате радиационной аварии на радиационно опасном объекте).

Необходимо заметить, что радиация является частью окружающей среды. Человек подвергается воздействию радиации в дозах до 1,2 мЗв/год, вклад от рентгеновских исследований дает в среднем на человека 0,75 мЗв/год, дополнительное облучение происходит во время полетов на самолетах, возрастающее с увеличением высоты. Диапазон дозы облучения от низкой до летальной можно разделить на несколько интервалов, каждый из которых имеет свои особенности проявления радиобиологических эффектов (табл. 1). В частности, различается биологическое действие «малой» (до 0,1—0,5 Зв) и «большой» дозы ионизирующего излучения. Облучение большой дозой однозначно оказывает повреждающее

действие на живые организмы, тогда как малая доза наряду с негативными эффектами стимулирует отдельные физиологические процессы. Аналогичные эффекты имеют место и в технике (улучшение некоторых параметров микросхем путем радиационного легирования).

Таблица 1 Биологические эффекты ионизирующего излучения

Доза |

Биологические эффекты для наиболее Интервал радиочувствительных организмов |

|

Интервал |

Значения в ед. естественного фона (Ф) |

|

Экранирование |

< 1Ф |

Депрессия роста, угнетение размножения организмов |

Малая доза |

(1—10)Ф |

Стимуляция роста и размножения, повышение сопротивляемости к неблагоприятным факторам |

(10—100)Ф |

Проявление как депрессивных, так и стимулирующих эффектов. Активизация препарационных и компенсационных механизмов |

|

Большая доза |

(100—1000)Ф |

Повреждение отдельных органов и тканей. Генетические нарушения. Репарация вредных повреждений |

> 1000Ф |

Повреждение генов. Аномалии развития и размножения. Угнетение репарационных процессов. Возникновение летальных исходов |

|

Различают детерминированные и стохастические (вероятностные) вредные биологические эффекты облучения. К детерминированным относятся биологические эффекты облучения, в отношении которых предполагается существование порога, выше которого тяжесть эффекта зависит от дозы (лучевая болезнь, лучевой ожог, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.). Стохастические эффекты (к ним относятся злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни) не имеют дозового порога и имеют место в области малых доз облучения. Принимается, что вероятность возникновения этих эффектов пропорциональна дозе, а тяжесть их проявления не зависит от дозы. Облучение приводит к радиационному риску для персонала радиационно опасных объектов и населения. Радиационный риск — это вероятность того, что у человека в результате облучения возникнет какой-либо конкретный вредный эффект. Ограничимся рассмотрением лишь радиационно-индуцированных раковых заболеваний со смертельным (летальным) исходом. Их выход, т. е. число смертельных раковых заболеваний n за время жизни после облучения в популяции из N облученных, в области малой дозы оценивается с помощью индивидуальной вероятности Q0 реализации рассматриваемого стохастического эффекта для произвольного человека из облученной популяции (риском). По известной дозе Е при наличии модели Q0 (Е) оценка последствий облучения не представляет сложности. Для обычно используемой линейной беспороговой модели зависимости «доза — эффект»:

Q0 = r Е , (1)

где

Е — эффективная доза, Зв.;

r — коэффициент риска, равный для генеральной популяции всех возрастов 5·10–2 Зв–1.

Для расчета радиационных потерь и обоснования расходов на радиационную

защиту принимается, что облучение в коллективной эффективной дозе в 1 чел. Зв. приводит к потере 1 чел.года жизни населения.

В предположении линейности зависимости Q0 (Е) соблюдается принцип суперпозиции, благодаря чему выход стохастических эффектов (в частности, ожидаемое число n смертельных случаев от рака в популяции) может быть оценен по известной коллективной эффективной дозе S:

n = ΣQ0i = rS , (2)

либо по средней эффективной дозе Еср = S/N:

n = rЕсрN = Q0срN , (3)

где

N — число облученных;

S = ΣEi (i = 1, …, N) — коллективная эффективная доза, чел. Зв.;

Еi — эффективная доза i–го облученного, Зв.;

Q0ср — средний индивидуальный риск для человека из облученной популяции.

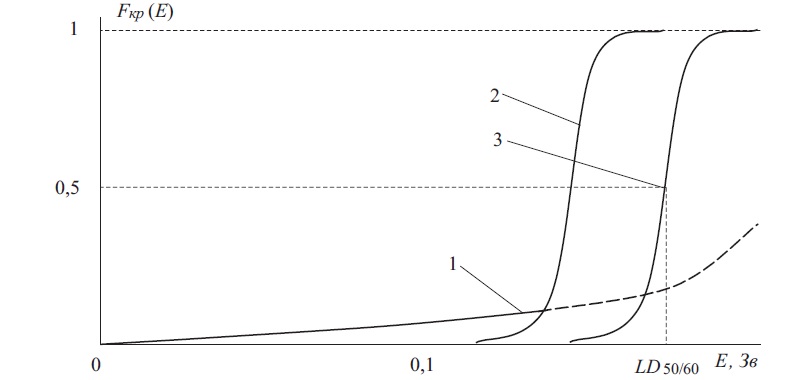

Обычно при оценке последствий облучения заданной дозой из всего разнообразия радиационных эффектов рассматривают наиболее опасные (имеющие наибольшую вероятность реализации, либо приводящие к более тяжелым последствиям). В области малой дозы такими эффектами являются радиационно-индуцированные раковые заболевания и генетические повреждения. Так как с увеличением дозы предпосылки индуцирования рака не исчезают, то вероятность его реализации является неубывающей функцией дозы. Однако учет вероятности наступления стохастических эффектов в области «большой» дозы, когда начинают проявляться пороговые детерминированные эффекты, нецелесообразен (рис.1). Математическое ожидание предельной дозовой нагрузки LD50/60, при которой можно ожидать наступление смерти здорового взрослого человека за 60 сут. после острого облучения, оценивается в 3—5 Зв. Естественно, что для такой дозы рассмотрение вероятности смерти от рака в течение последующей жизни уже не представляет практического интереса.

Рисунок 1 Функция распределения предельной дозовой нагрузки для наступления у человека стохастических эффектов облучения (1), пороговых тедетминированных эффектов (2), смерти за 60 суток от острого облучения (3)

При однократном или кратковременном общем γ-облучении зависимость от дозы облучения детерминистических эффектов приведена в табл. 2.

Таблица 2 Зависимость от дозы детерминистических эффектов облучения

Доза, Зв |

Эффект |

0—0,25 |

Никаких очевидных изменений |

0,25—0,5 |

Возможные изменения крови |

0,5—1,0 |

Незначительные обратимые изменения в организме |

1—2,5 |

Легкая форма лучевой болезни |

2,5—4 |

Полная потеря работоспособности, возможна смерть |

4,5 |

Летальный исход в 50 % случаев |

4—10 |

Лучевая болезнь тяжелой степени |

Вследствие релаксации негативных эффектов с увеличением времени набора дозы критическая доза, начиная с которой наступает рассматриваемый негативный эффект, возрастает.

При обосновании требований к безопасности с учетом чувствительности организмов к малой дозе ионизирующего излучения для радиоэкологической защиты биосферы и человека обычно исходят из требования непревышения в результате техногенной деятельности дозы облучения человека и биоты выше естественных колебаний радиационного фона в данном месте обитания организмов Dи < Фe (Dи — дополнительная доза облучения от искусственных радионуклидов; ΔФe — амплитуда изменений радиационного фона, обычно варьируемая в пределах 20—100 % средней дозы от естественных радионуклидов).

Так, радиоактивные выбросы АЭС не должны приводить к дополнительному облучению населения выше 0,25 мЗв/год. Реальное облучение населения при нормальных условиях эксплуатации АЭС оказывается еще более низким по сравнению с этим дозовым пределом. В 2000 г. дополнительная дозовая нагрузка на население вследствие работы АЭС не превышала 0,2 % дозы внешнего облучения от естественного радиационного фона. Критерии защиты человека и биосферы от воздействия вредных факторов приведены в табл. 3.

Таблица 3 Критерии защиты человека и биосферы

Критерии защиты |

Загрязнение |

|

Радиоактивное |

Химическое |

|

Гигиенические |

Дозовые пределы для человека |

Предельно допустимая концентрация (ПДК) токсикантов |

Экологические |

Непревышение дисперсии естественного фона радиации. Сохранение экологического баланса отдельных радионуклидов. Сохранение видового разнообразия |

Сохранение экологического баланса отдельных химических элементов. Сохранение видового разнообразия

|

В соответствии с нормами радиационной безопасности для персонала, работающего непосредственно с источниками ионизирующих излучений, устанавливается предел дозы в 20 мЗв/год. Для населения, которое по условиям проживания может подвергаться воздействию ионизирующих излучений, устанавливается предел дозы в 1 мЗв/год. Планируемое повышенное облучение выше установленных дозовых пределов при ликвидации аварии в соответствии с НРБ-99 может быть разрешено в дозе не более 0,2 Зв Госкомсанэпиднадзором только в тех случаях, когда нет возможности принять меры, исключающие их превышение, и может быть оправдано лишь спасением жизни людей, предотвращением дальнейшего развития аварии и облучения большого числа людей. Планируемое повышенное облучение допускается только для мужчин старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения при ликвидации аварии и риске для здоровья. Для условий военного времени считалось, что суммарные дозы излучения, не приводящие к снижению боеспособности личного состава при внешнем облучении, составляют: при однократном облучении 0,5 Зв, при многократном в течение месяца — 1 Зв, в течение года — 3 Зв.

2.3 Экологический ущерб

Негативные процессы и явления, происходящие в результате антропогенной деятельности, ухудшают состояние природной среды в форме причинения экологического вреда и экологических катастроф. Под экологической катастрофой понимается природная аномалия, возникающая в результате прямого или косвенного воздействия человека, аварии технического устройства, приводящая к неблагоприятным катастрофическим изменениям природной среды, массовой гибели живых организмов и экономическому ущербу. Основные виды экологических катастроф техногенного происхождения связаны с а) загрязнением природной среды; б) механическими нарушениями природной среды; в) потерей генофонда и биоразнообразия. Экологические катастрофы связаны со следующими процессами:

- истощением природных ресурсов («коллапс» промышленного и сельскохозяйственного

производства);

- генетическим вырождением населения в силу прямого или косвенного (через

мутации болезнетворных микроорганизмов) воздействия химического загрязнения;

- превышением экологической емкости региональных экосистем.

Таким образом, к понятию экологическая катастрофа могут быть отнесены: разрушительные и необратимые изменения природных экосистем; различные неблагоприятные последствия таких изменений для социума; значительные нарушения ТКНХ (от населенного пункта до группы государств) с их природной и этнокультурной основой. Система критериев оценки экологического неблагополучия может быть, следовательно, связана со следующими характеристиками: антропогенная нагрузка (воздействие); негативные изменения окружающей среды; реакция здоровья населения на изменения среды; ухудшение условий хозяйственной и иной деятельности человека. Если рассматривать социально-экологические катастрофы, то следует отметить и ряд культурологических показателей, так как речь здесь уже идет о распаде социума. Экологический вред, также как и материальный, имеет социальную основу своего возникновения, т.е. его оценка делается в конечном счете с точки зрения вреда для человека. Все сущее на Земле в настоящее время и обозримом будущем рассматривается в основном как ресурс, как среда — более и менее благоприятная — только для одного живого объекта — человека. Поэтому субъектами права согласно ст. 2 ГК РФ могут быть только граждане и юридические лица. В ст. 1064 ГК РФ, регулирующей вопрос о возмещении вреда, также речь идет о вреде, причиненном личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица. Здоровая окружающая среда является необходимым условием жизнедеятельности человека. Именно человек в процессе хозяйственной деятельности определяет, какие экосистемы и на какой территории он должен сохранить как для себя, так и для потомков. Общество определяет природоохранную политику исходя из общественной значимости территорий и акваторий при подчиненном значении степени их нарушенности (загрязненности). Причиной экологического вреда является экологически вредное воздействие, обусловленное несоответствием внешних факторов стандартам экологического качества.

Экологический вред можно классифицировать по объектам, долговременности действия и другим признакам. По объектам различают следующие виды экологического вреда: имущественный вред, причиненный юридическим и физическим лицам; вред для здоровья человека. По долговременности действия экологический вред можно разделить на прямой (для нынешнего поколения людей) и косвенный, отдаленный (для будущих поколений). Прямой экологический вред в результате антропогенной деятельности и, в частности, аварий обусловлен негативным воздействием на почву, растительный и животный мир, водоемы, атмосферу, а его экономические оценки связаны с оценкой ущерба для нынешнего поколения людей. Косвенный экологический вред обычно связывают с глобальными изменениями окружающей среды (например, нарушение климатического баланса, ухудшение качества природных ресурсов). Он следует из негативного влияния на жизнедеятельность будущих поколений людей, и его экономическая оценка не может быть дана с позиций нынешнего поколения. Однако без его учета цена по природоохранным мероприятиям, например продления жизни на год или спасенной жизни, оказывается запредельно высокой и делает экономически необоснованным с позиций нынешнего поколения их проведение.

Имущественный вред. Рассмотрим обстоятельства, от которых зависит связанный с аварией экологический вред лицам, чье имущество оказалось в зоне аварии. В широком смысле имущество исходя из целей его использования, продуктов, полученных с его помощью и т. п., выступает в качестве внешнего фактора (окружающей среды) для человека и (или) тех или иных охраняемых объектов живой природы. Подобное имущество является ресурсом, обязанным соответствовать требованиям экологической безопасности; последние зависят от целей и характера использования ресурса, т. е. от способа использования его полезных качеств владельцем. Кроме объектов живой природы, которые имеют для их владельцев только ресурсное значение, в состав имущества могут входить охраняемые живые объекты, полезность которых обусловлена не только тем, что они — ресурсы, а связана также и с характером (качеством) их жизнедеятельности, объемом и качеством выполняемых ими функций и т. д. Способ использования ресурса задает перечень экологических параметров качества ресурса и значения нормативов, которым эти параметры должны соответствовать. Способ использования ресурса выбирает его владелец, а нормативы его экологического качества устанавливает закон. Аналогично, выбор в качестве полезных тех или иных функций охраняемого живого объекта осуществляет его владелец; нормативы же, которым при этом должна характеризоваться жизнедеятельность объекта, устанавливаются законом.

Владелец имущества — это:

- лицо, которое является собственником имущества и по закону несет ответственность за его соответствие требованиям экологической безопасности (экологическим нормативам качества). Если в состав имущества входят охраняемые государством живые объекты, то на лицо по закону возлагается ответственность за надлежащее состояние этих объектов;

- лицо, которое в силу закона от имени государства выполняет функции собственника имущества, в том числе природных ресурсов и охраняемых объектов живой природы, и несет ответственность за соответствие этого имущества требованиям экологической безопасности, а в отношении охраняемых государством объектов живой природы;

- ответственность за надлежащее состояние жизнедеятельности этих объектов.

У владельца имущества, подвергнувшегося экологически вредному воздействию, есть реальный интерес как в сохранении имущества в надлежащем состоянии, так и в том, чтобы добиваться возмещения вреда в полном объеме. Экологический вред для здоровья человека. Экологическая безопасность живого объекта (в том числе человека) характеризуется параметрами экологического качества внешних факторов (окружающей среды). Речь идет о факторах, которые являются либо антропогенными, либо подвергшимися антропогенному воздействию (степень этого воздействия можно измерить). Характеристика состояния объекта живой природы и человека в данный момент времени как находящегося в экологически безопасном состоянии означает, что имеет место соответствие внешних факторов нормативам экологического качества.

Экологический вред для здоровья человека в натуральном виде имеет место, когда:

- нарушена экологическая безопасность людей и (или) определенных (охраняемых) объектов живой природы, т. е. параметры экологического качества внешних факторов не соответствуют нормативам;

- в связи с этим все или часть людей заболевают либо возникает повышенный риск заболевания в будущем;

- все или часть живых объектов начинают функционировать ненадлежащим образом либо возникает повышенный риск ненадлежащего их функционирования в будущем.

Экологический вред здоровью человека, как и любому живому объекту, определяется по ухудшению параметров, характеризующих жизнедеятельность организма человека в связи с вредным экологическим воздействием. В общем случае ухудшения может не быть; оно может произойти во время или после вредного воздействия.

Под экологическим ущербом понимают оцененный экологический вред. Экономические оценки экологического вреда предполагают некую проекцию действительного экологического ущерба на хозяйственные и социальные условия и отношения. Полный (прямой + косвенный) экологический ущерб, определяемый как изменение всей совокупности элементов природы в результате техногенных воздействий как в процессе воздействия, так и с учетом долговременных, отдаленных последствий (изменение траектории развития экосистемы), не рассматривается. Среди отдаленных последствий для социально- экономических и экологических систем (биоценозов) — деградация всего биоценоза, размеры которого существенно превосходят площадь непосредственного воздействия аварии. При оценке экологических последствий необходимо принимать во внимание особенности поведения биоценозов, в частности, пороговость последствий в зависимости от масштабов воздействия. Денежная оценка экологического вреда человеку как живому существу включает в себя оценку экологического вреда здоровью и иных убытков в этой связи, а также расходов и убытков, связанных с самим фактом состоявшегося экологически вредного воздействия на человека, т. е. связанных с фактом нарушения условий его экологической безопасности. Эти расходы и убытки связаны с дополнительными мерами по контролю, наблюдению, предупредительными мерами для снижения риска заболевания в будущем и т. д. Однако применить к человеку тот же подход, что и к охраняемым живым объектам, невозможно (по крайней мере полностью). Людей невозможно обязать регулярно «проходить» все необходимые обследования для того, чтобы документально засвидетельствовать состояние своего организма перед аварией, а тем более измерять экологические параметры внешних факторов. При восстановлении в прежнем объеме жизнедеятельности популяции животных (и в других подобных случаях) судьбой отдельной особи не интересуются; экономически более рациональным может оказаться замена больных и старых животных молодыми и здоровыми «переселенцами». К человеку это неприменимо. Его надо лечить (независимо от того, молодой он или старый и обремененный болезнями) так, чтобы вылечить, используя все, что имеет для этого мировая медицина на данный момент. В связи с этим проблема денежной оценки экологического вреда здоровью удовлетворительного решения не имеет, так как множество существенных обстоятельств остаются (в частности, страховщику) неизвестными, например, состояние здоровья людей (третьих лиц), которые окажутся в зоне аварии. Их поведение не контролируется ни страхователем, ни страховщиком. Невозможно также оценить расходы, связанные с будущим лечением, тем более что цены на лечение растут с открытием новых методик, новых лекарств и оборудования. Стоимостная оценка экологического ущерба необходима для определения размера иска по отношению к источнику негативного воздействия. Полный ущерб не всегда может быть определен, и поэтому экономическая оценка экологического ущерба для целей, например экологического страхования, должна включать только те составляющие, по которым могут быть предъявлены иски. Стоимостную оценку экологического ущерба можно сделать двумя способами: исходя из потери ценности рассматриваемых объектов либо по затратам на восстановление их качества до прежнего уровня. Методики оценки последствий загрязнения окружающей среды для населения и оценки экологического ущерба можно классифицировать по ряду признаков назначению, используемым исходным данным и др.

По назначению различают методики:

- для нормально (или почти нормально, т.е. с отклонениями) функционирующих объектов;

- для аварий и связанных с ними выбросов больших количеств вредных веществ и интенсивными воздействиями других факторов.

По используемым исходным данным различают методики:

- статистические, применяемые при наличии большого числа реализаций (длительные наблюдения, частые события) и основанные на статистическом анализе информации о силе воздействий и их последствиях (вызываемом ущербе);

- расчетные, применяемые при наличии необходимых исходных данных и состоящие в прямом подсчете затрат на восстановление контрольного объекта до исходного состояния.

Ущерб от загрязнений основных компонент окружающей природной среды (воздух, вода, почва, растительный и животный мир) может быть оценен, исходя из затрат на частичное или полное восстановление (которое не всегда целесообразно). Что касается воздушной среды, то для нее затраты на восстановление не рассматриваются, поскольку сам процесс восстановления (диффузия газа в атмосфере) происходит естественным образом.

Экономической формой вреда могут выступать штрафы. Затраты на восстановление водной среды целесообразно рассматривать в случае, если загрязнению подвергается источник пресной воды, например, при выходе грифона на поверхность через водоем после аварии на подземном газопроводе. В этом случае учитываются затраты на водоснабжение на период ликвидации последствий. Необходимость восстановления почвенного покрова может возникнуть при взрыве и пожаре, радиоактивном загрязнении, разливе нефтепродуктов и других случаях. В этом случае величина затрат будет определяться площадью и качеством рекультивируемой земли, включая восстановление почвенного покрова и посадки деревьев.