- •Раздел6. ПищеварительНая система

- •Информационный блок.

- •. Общий план строения и функции пищеварительной системы

- •. Морфофункциональные особенности пищеварительного канала

- •6.2.1. Микроскопическое строение полости рта и ее производных

- •6.2.2. Микроскопическое строение пищевода

- •Особенности строения среднего отдела пищеварительного канала (желудок, тонкий и толстый кишечник).

- •6.2.3. Микроскопическое строение и функциональные особенности желудка

- •6.2.4. Микроскопическое строение и функциональные особенности тонкого кишечника

- •6.2.5. Микроскопическое строение и функциональные особенности толстого кишечника

- •. Морфофункциональные особенности пищеварительных желез

- •6.3.1. Микроскопическое строение и функциональные особенности слюнных желез

- •6.3.2 Микроскопическое строение и функциональные особенности поджелудочной железы

- •6.3.3. Микроскопическое строение и функциональные особенности печени

6.3.3. Микроскопическое строение и функциональные особенности печени

Печень – самая крупная железа организма. Большинство функций печени связано с ее положением на пути движения крови от пищеварительного канала в общий кровоток. Печень обезвреживает многие вредные продукты обмена веществ, инактивирует ненужные гормоны, биогенные амины, а также ряд лекарственных препаратов. Печень участвует в защитных реакциях против микробов. В ней синтезируется желчь, гликоген, белки плазмы крови: фибриноген, альбумины, протромтин, холестерин и липопротеины и др. В печени метаболизируется гемоглобин, при этом образуются желчные пигменты. Печень участвует в обмене белков, липидов, аминокислот, холестерина и витаминов.

Таким образом, печень является одновременно экзокринной железой, выделяющей в кишечник желчь, и эндокринной железой, секретирующей ряд веществ в кровь.

Функции печени:

Общеметаболическая – участие в обмене белков, липидов, углеводов, пигментов, витаминов, гормонов (захват, синтез, накопление, разрушение, химическое преобразование) и минеральных ионов.

Участие в обмене углеводов: углеводы запасаются гепатоцитами в виде гликогена , который они синтезируют из глюкозы и ряда других веществ, захваченных из крови. При потребности глюкозы она образуется путем расщепления гликогена.

Участие в обмене липидов: липиды захватываются печенью из крови и синтезируются самими гепатоцитами. В гепатоцитах липиды преобразуются в липопротеины, которые выделяются в кровь. Гепатоциты разрушают ряд жирорастворимых лекарств (например барбитуратов). Пероксисомы гепатоцитов участвуют в разрушении этанола.

Участие в обмене белков: белки плазмы крови (в том числе белки свертывающей системы крови) синтезируются в гранулярной ЭПС гепатоцитов и выделяются в пространство Диссе. Гепатоциты способны захватывать белки из крови и выделять их в желчь в неизменном виде или после расщепления в лизосомах.

Участие в пигментном обмене: пигмент билирубин, образующийся в макрофагах селезенки в результате разрушения эритроцитов, под действием ферментов гранулярной ЭПС конъюгируется с глюкуронидом и экскретируется в желчь.

Образование желчных кислот – важнейшего компонента желчи – происходит из холестерина в агранулярной ЭПС. Соли желчных кислот обладают свойствами эмульгаторов жиров и способствуют их всасыванию в кишечнике.

Секреторная – выделение в кишечник желчи и в кровь – белков, глюкозы, липопротеинов, гормонов и др. биологически активных веществ.

Барьерная функция определяется «стратегическим» положением печени в организме и включает защитную и обезвреживающую функции.

Кроветворная функция осуществляется в эмбриональный период (с 2-го по 8-й месяц)

П

ечень

покрыта висцеральным листком брюшины

и тонкой соединительнотканной капсулой,

от которой вглубь органа идут прослойки,

разделяя его на дольки. Междольковая

соединительная ткань образует строму

органа, в которой проходят кровеносные

сосуды и желчные протоки.

ечень

покрыта висцеральным листком брюшины

и тонкой соединительнотканной капсулой,

от которой вглубь органа идут прослойки,

разделяя его на дольки. Междольковая

соединительная ткань образует строму

органа, в которой проходят кровеносные

сосуды и желчные протоки.

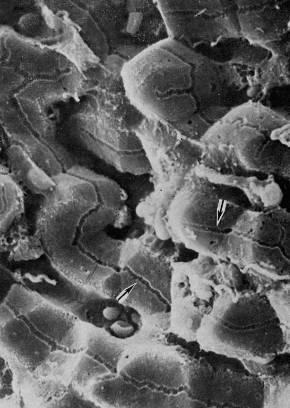

С

Рис. 6.15. Печень.

Определяется сеть печеночных балок,

между которыми располагаются синусоиды.

На поверхности гепатоцитов видна

система желчных полуканальцев (указано

стрелками).

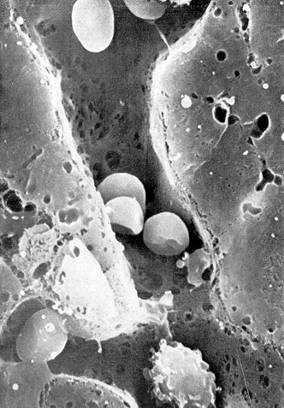

Перенхима печени

состоит из эпителиальных клеток -

гепатоцитов. Гепатоциты

располагаются в виде печеночных балок

(пластинок). Гепатоциты составляют 80%

всех клеток печени и выполняют основную

часть ее функций. Гепатоциты имеют

многоугольную форму, одно или два ядра.

70 % гепатоцитов – тетраплоидные, 2% –

октаплоидные, причем доля полиплоидных

клеток увеличивается с воэухроматина.

Цитоплазма зернистая, с хорошо развитым

синтетическим аппаратом. Поверхность

гепатоцитов характеризуется наличием

зон с разной структурно-функциональной

специализацией: между соседними

гепатоцитами в балке образуются желчные

канальцы, представляющие собой расширение

межклеточного пространства между

гепатоцитами; боковые части гепатоцита

контактируют между собой, а верхняя

часть - с с

инусоидальным

капилляром.

инусоидальным

капилляром.

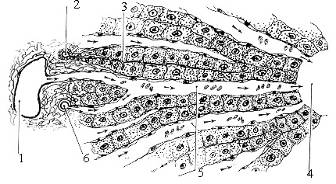

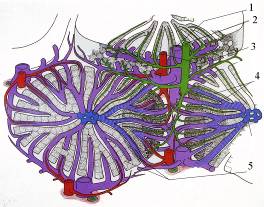

Рис. 6.16. Схема

кровоснабжения печеночной дольки (А). 1

– ветвь воротной вены, 2 – желчный

проточек, 3 – ветвь печеночной артерии,

4 – синусоидный капилляр, 5 – гепатоциты.

Схема, иллюстрирующая

то, как кровь из ветвей воротной вены

и печеночной артерии попадает в

синусоиды, которые располагаются между

трабекулами и открываются в центральную

вену. 1

– ветвь воротной вены, 2 – желчный

проточек, 3 – желчный каналец между

гепатоцитами,

4

– центральная вена, 5 – синусоидный

капилляр, 6 – ветвь печеночной артерии

А

Б

Для того, чтобы понять строение печеночной дольки необходимо изучить кровоснабжение печени:

В ворота печени входит воротная вена и печеночная артерия, которые, разветвляясь образуют долевые и затем сегментарные артерии и вены. Сегментарные сосуды разделяются на междольковые артерии и вены. От междольковых отходят вокругдольковые артерии и вены. Вокругдольковые артерии и вены дают начало капиллярам, которые сливаясь на периферии дольки образуют синусоидальные сосуды, идущие в центр дольки и впадающие в центральную вену. Центральные вены впадают в поддольковые. Поддольковые вены, сливаясь, образуют печеночные вены, которые впадают в нижнюю полую вену.

Рядом с междольковой артерией и веной проходит междольковый желчный проток, в который впадают желчные канальцы. Междольковая артерия, вена и желчный проток образуют печеночную триаду. Особенности строения синусоидного капилляра чрезвычайно важны для функции печени. Между эндотелиальными клетками имеются щели, базальная мембрана отсутствует, вокруг синуса имеется перисинусоидное пространство, в котором проходят отдельные пучки коллагеновых фибрилл. Между эндотелиоцитами лежат звездчатые клетки Купфера - макрофаги, фагоцитирующие микробов, поврежденные эритроциты и другие частицы. В перисинусоидальном пространстве располагаются особые липоциты, которые способны синтезировать коллаген и компоненты межклеточного вещества, накапливать липиды и витамин А.