Содержание

Первый вопрос…………………………………………...2

Второй вопрос……………………………………………4

Задача……………………………………………………..9

Список использованной литературы………………….12

Первый вопрос:

Объект изучения экологии – экосистема. Законы функционирования экосистемы.

Экосистема - основное понятие экологии. Экология рассматривает взаимодействие живых организмов и неживой природы. Это взаимодействие, во-первых, происходит в рамках определенной системы (экологической системы, экосистемы) и, во-вторых, оно не хаотично, а определенным образом организовано, подчинено законам.

Экологическая система, или экосистема, — это «объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией» (Закон РФ «Об охране окружающей среды», 2002, ст. I). В настоящее время концепция экосистемы играет весьма важную роль в экологии благодаря гибкости самого понятия: к экосистемам можно относить биотические сообщества любого масштаба с их средой обитания — от пруда до Мирового океана и от пня в лесу до обширного лесного массива — тайги и т.п.

Таким образом, для естественной экосистемы характерны три признака:

1) экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых компонентов.

2) в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с создания органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические составляющие;

3) экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени, что обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических компонентов.

Примерами природных экосистем являются озеро, лес, пустыня, тундра, суша, океан, биосфера.

Как видно из примеров, более простые экосистемы входят в более сложно организованные. При этом реализуется иерархия организации систем, в данном случае экологических.

Природные экосистемы — это открытые системы, они должны получать и отдавать вещества и энергию. Запасы веществ, усвояемые организмами и прежде всего продуцентами, в природе не безграничны. Если бы эти вещества не использовались многократно, то жизнь на Земле была бы невозможна. Вечный круговорот биогенных компонентов возможен лишь при наличии функционально различных групп организмов, которые осуществляют и поддерживают поток веществ, извлекаемых ими из окружающей среды.

В экосистеме выделяют ряд компонентов:

1) неорганические вещества, участвующие в круговоротах;

2)органические соединения, связывающие биотическую и абиотическую части;

3) воздушная, водная и субстратная среда с абиотическими факторами;

4) продуценты — автотрофные организмы, (создатели первичной биологической продукции в экосистеме);

5) консументы, или фаготрофы (пожиратели), — гетеротрофные организмы, (организмы, питающиеся живым или мертвым органическим веществом) ;

6) редуценты, или сапротрофы (питающиеся гнилью), — гетеротрофные организмы,(организмы, которые в ходе жизнедеятельности превращают органические остатки в неорганические вещества, обеспечивая возвращение содержащихся в них элементов в круговорот веществ).

Законы функционирования экосистемы:

Первый закон. Основным условием долговременного выживания экосистем является многообразие видов биоты. Соответствующий закон, открытый в кибернетике Виннером-Шенноном-Эшби, носит название “закона необходимого многообразия видов”.

“Любая кибернетическая система только тогда обладает необходимой устойчивостью для блокирования внутренних и внешних возмущений, когда обладает достаточным внутренним многообразием”.

В биосфере был заложен огромный запас прочности, позволивший ей пережить все катаклизмы естественного происхождения. Однако в настоящее время, по разным оценкам, в биосфере из-за нарушения законов экологии погибает от одного до пяти видов в час. Это неизбежно ведет к снижению устойчивости биосферы.

Второй закон. Распространение организмов в экосистемах обусловлено их устойчивостью к физическим и химическим факторам окружающей Среды.

Диапазон колебаний абиотических факторов, в котором обеспечивается полноценное процветание популяции, называется диапазоном толерантности. Этот диапазон включает в себя также значения абиотических факторов, в той или иной степени отклоняющихся от оптимального значения. При таких отклонениях выживает меньшее количество особей, но вид сохраняется. Закон толерантности можно сформулировать в следующем виде: “Любая популяция может полноценно существовать только в пределах определенного диапазона колебаний абиотических факторов Среды обитания. Этот диапазон включает в себя оптимальную зону, в которой популяция способна к процветанию, и зону физиологического стресса, в которой выживает часть организмов”.

Третий закон. Закон порогового эффекта: “При постепенном изменении абиотических факторов популяция способна расширять диапазон толерантности, постепенно приближаясь к некоторому, свойственному каждой популяции, предельному значению, при котором “внезапно” возникает болезненная реакция или фатальный исход”.

Способность организмов адаптироваться к изменению условий обитания (акклиматизация) является их полезным защитным свойством. Однако этот механизм не лишен недостатков: пределы адаптации заранее неизвестны и пороговый предел наступает внезапно, без каких-либо предупреждений.

Четвертый закон носит название “Закон лимитирующего фактора” и формулируется следующим образом: “Избыток или недостаток любого абиотического фактора может повлечь за собой ограничение или остановку роста популяции видов в экосистеме, даже если все остальные факторы находятся в диапазоне толерантности для этих видов. Ограничивающий рост популяции видов абиотический фактор называется лимитирующим”. Как правило, лимитирующими факторами наземных экосистем являются вода, температура, питательные вещества. Лимитирующими факторами водных экосистем являются соленость, освещенность, температура и наличие кислорода.

Как правило, при внимательном изучении естественных экосистем обнаруживается нарушение в той или иной степени всех законов, обеспечивающих их устойчивость.

Второй вопрос:

Очистка газов в сухих механических пылеуловителях.

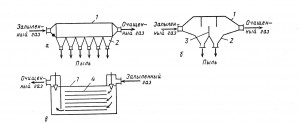

К сухим механическим пылеуловителям относят аппараты, в которых использованы различные механизмы осаждения: гравитационный (пылеосадительные камеры), инерционный (камеры осаждение пыли в которых происходит в результате изменения направления движения газового потока или установки на его пути препятствия) и центробежный (одиночные, групповые и батарейные циклоны, вихревые и динамические пылеуловители).

Перечисленные аппараты отличаются простотой изготовления и эксплуатации, их достаточно широко используют в промышленности. Однако эффективность улавливания в них пыли не всегда оказывается достаточной, в связи, с чем они часто выполняют роль аппаратов предварительной очистки газов. Типы пылеосадительных камер показаны на рисунке 3.

Рисунок

3 Пылеосадительные камеры:

а –

простейшая камера; б – камера с

перегородками; в – многополочная

камера;

1 – корпус; 2 – бункеры; 3 –

перегородка; 4 – полка.

Рисунок

3 Пылеосадительные камеры:

а –

простейшая камера; б – камера с

перегородками; в – многополочная

камера;

1 – корпус; 2 – бункеры; 3 –

перегородка; 4 – полка.