- •Федеральное агенство по рыболовству мурманский государственный

- •Содержание

- •2. Определение мощности главного двигателя.

- •4. Определение основных элементов гребного винта

- •5. Определение размеров судового валопровода и его элементов.

- •6. Расчет мощности и выбор количества агрегатов судовой электростанции.

- •7. Расчет мощности вспомогательной котельной установки.

- •8. Топливная система.

- •8.1. Определение производительностей и напоров топливоперекачивающих насосов

- •9. Система смазки.

- •10. Система охлаждения.

- •11. Система сжатого воздуха.

- •12. Механизмы и оборудование вспомогательных ку.

- •12.2.Определение производительности сепараторов котельного топлива

- •12.5.Определение количества и производительности питательных насосов

- •13. Исследовательский раздел. Тема: «Определение угла опережения подачи топлива».

9. Система смазки.

9.1. Насосы.

9.1.1.

Маслоперекачивающий насос.

9.1.1.

Маслоперекачивающий насос.

На судне должен быть один маслоперекачивающий насос, подача которого не регламентируется. В зависимости от мощности СЭУ и запасов масла на борту подача маслоперекачивающего насоса составляет 315 м3/ч.

9.1.2. Циркуляционный насос смазки ГД.

Подачу циркуляционного насоса определяют из условий отвода теплоты трения.

,

,

где aтр=0,40,45 - доля теплоты трения, отводимая маслом, принимаем aтр=0,45;

м=0,80,9 - механический КПД ГД, принимаем м=0,88.

кДж/ч,

для ГД

кДж/ч,

для ГД

кДж/ч, для ВДГ

кДж/ч, для ВДГ

Подача циркуляционного насоса.

,

,

где Кз=1,5 - коэффициент запаса подачи;

См=1,72,1 кДж/(кг·К) - теплоемкость масла, принимаем См=2,0 кДж/(кг·К);

м=830850 кг/м3-плотность масла, принимаем м=840 кг/м3;

tм2, tм1 –температура масла на выходе из двигателя и маслоохладителя соответственно, (tм2-tм1)=10 0С.

м3/ч

м3/ч

При использовании циркуляционного масла для охлаждения поршней подача циркуляционного насоса должна быть увеличена из расчета отвода теплоты трения:

кДж/ч,

(10.3)

кДж/ч,

(10.3)

где aпш= 0,05 - доля теплоты сгорания топлива, отводимая от поршней.

Для главной передачи

Qp= кДж/ч, (10.4)

кДж/ч, (10.4)

Тогда подача циркуляционного масляного насоса ГД будет равна:

м3/ч,

для ГД

м3/ч,

для ГД

м3/ч,

для редуктора,

м3/ч,

для редуктора,

м3/ч,

для ВДГ.

м3/ч,

для ВДГ.

Примем Qц= 250 м3/ч, 20 м3/ч и 25 м3/ч.

где Qр – количество теплоты, отводимое маслом от главной редукторной передачи.

где

0,35

– доля теплоты трения главной редукторной

передачи, отводимая маслом;

0,35

– доля теплоты трения главной редукторной

передачи, отводимая маслом;

0,97

– КПД главной редукторной передачи.

0,97

– КПД главной редукторной передачи.

Напор циркуляционных насосов масла составляет при охлаждении поршней 0,8 МПа.

9.2. Масляные сепараторы.

Центробежные сепараторы (1 или 2) подключают параллельно циркуляционному контуру. Примем количество центробежных масляных сепараторов равным двум, а их производительность равной Qмс= 0,3 м3/ч.

9.3. Охладитель масла.

9.3.1. Температурный напор.

Температурный напор определяется температурами масла и забортной воды на входе и выходе из охладителей:

(10.6)

(10.6)

Значение tм2 обычно принимают равным 55…65 °С, tм1 ниже на 5…10 0С, tзв1 = 32 0С, а степень ее подогрева не более 7…15 0С.

Примем: tм1= 65 0С, tм2= 55 0С, tзв2= 42 0С, tзв1= 320С.

0С.

0С.

9.3.2. Площадь поверхности теплообмена маслоохладителя.

,

,

где К – коэффициент теплопередачи, который для трубчатых маслоохладителей составляет 180-600 Вт/(м2·К)

м2,

для ГД,

м2,

для ГД,

м2,

для ВДГ.

м2,

для ВДГ.

9.4. Подогреватель масла.

9.4.1. Количество тепла, необходимого для подогрева масла.

Для подогрева масла перед запуском ГД и перед сепарацией будем использовать один подогреватель. Площадь его поверхности должна быть достаточной для передачи тепла (в кДж/ч):

(10.7)

(10.7)

где Gм= 250 кг/ч – количество подогреваемого масла;

tм1= 20 0С и tм2= 45 0С – начальная и конечная температуры масла.

Коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к маслу ориентировочно примем: см= 150 Вт/м2.

кДж/ч, для ГД

кДж/ч, для ГД

кДж/ч, для ВДГ

кДж/ч, для ВДГ

Рассчитаем площадь поверхности нагрева подогревателя масла.

Температурный напор равен:

0С,

(10.8)

0С,

(10.8)

где ts= 320 0C- температура насыщения греющего пара.

Площадь поверхности нагрева определяем по формуле:

м2,

для ГД (10.9)

м2,

для ГД (10.9)

м2,

для ВДГ.

м2,

для ВДГ.

9.5. Сточно-циркуляционные цистерны.

Емкость сточной цистерны должна быть достаточной для размещения всего находящегося в системе масла при ее заполнении на 60…70 %. Количество масла в системе определяется кратностью циркуляции масла, которая равна примерно 40…50. Емкость цистерны рассчитывается по формуле (в м3):

м3,

для ГД (10.10)

м3,

для ГД (10.10)

м3,

для ВДГ

м3,

для ВДГ

где Qц=250 м3/ч – подача циркуляционного насоса;

k = 1,03 – коэффициент, учитывающий загромождение цистерны арматурой, набором;

п=50 – кратность циркуляции, 1/ч.

9.6. Цистерна сепарированного масла.

На судах, где применяется непрерывная система циркуляционного масла сепараторами и имеется несколько цистерн для хранения запаса масла, цистерны сепарированного масла не устанавливаются.

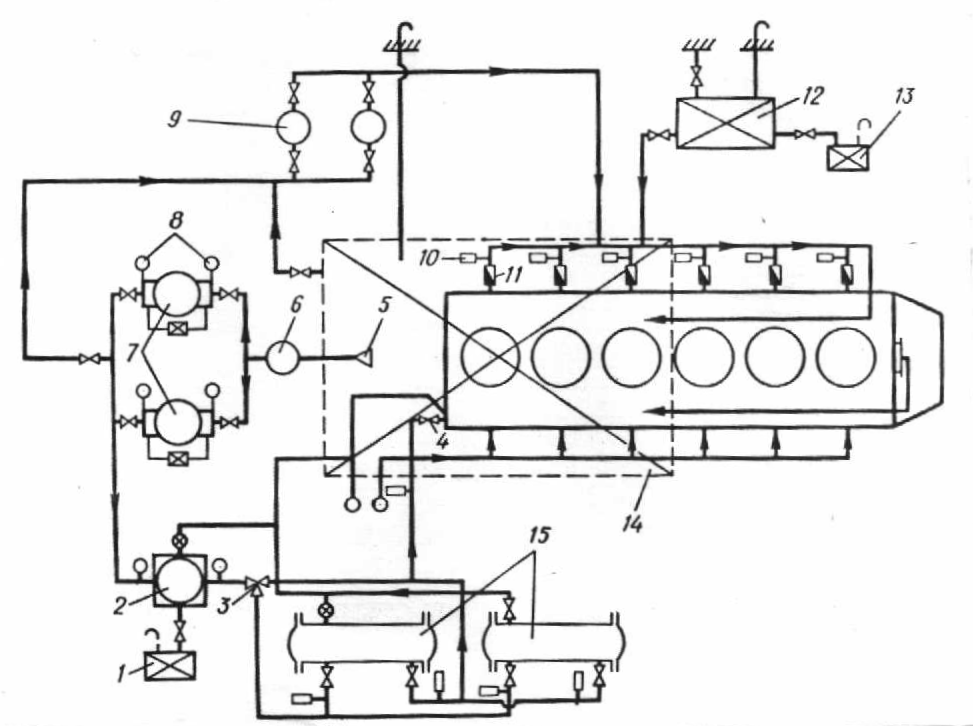

Рисунок 3. Система смазки: 1- сливной танк; 2 - самоочищающийся фильтр ТО; 3 - автоматический регулирующий клапан; 4 - редукционный клапан подачи масла для смазки подшипников; 5 - приемная фильтрующая сетка; 6 - приемный масляный фильтр ГО; 7 - масляные насосы; 8 - манометры; 9 - сепараторы масла; 10 - термометры; 11 - смотровые стекла; 12 - цистерна запасного масла; 13 - цистерна для ручного разбора масла; 14 - танк циркуляционного масла.