- •1 Вопрос:Система современных экономических наук, их предметы и функции.

- •2 Вопрос: Методы экономических исследований.

- •3 Вопрос: Становление экономической теории. Классическая и неоклассическая школа.

- •Первые научные школы: меркантилисты и физиократы и их влияние на развитие экономической теории

- •4 Вопрос: Основные течения экономической мысли 20 века. Кейнсианство. Монетаризм. Институционализм.

- •Институциональный подход

- •Отличия институционализма от других экономических школ

- •Представители институционализма Торстейн Веблен — основоположник

- •Рой Харрод и Евсей Домар разработали модель экономического роста, в которой увеличение объема выпуска определяется только нормой накопления капитала. При этом:

- •Концепция государственного социализма

- •5 Вопрос: в клад российских ученых в сокровищницу мировой экономической мысли.

- •Оценка крепостного права в российской науке и общественной мысли

- •Марксизм в России

- •Вклад российских ученых в сокровищницу мировой экономической мысли.

- •6 Вопрос.Типы организации хозяйственных систем

- •Способы производства

- •4 Основных типа экономических систем

- •Информационная экономика

- •Особенности переходной экономики в России, ее главные задачи и пути их решения

- •7 Вопрос.Механизм рынка. Спрос и предложение. Цена равновесия.

- •1.2 Сущность рынка

- •1.3 Функции рынка

- •Неценовые факторы спроса

- •Предложение. Закон предложения

- •Неценовые факторы предложения

- •Эластичность спроса и предложения

- •8 Вопрос Издержки и доходы фирмы. Маржинальный анализ максимизации прибыли.

- •Внутренние факторы увеличения прибыли предприятия:

- •Внешние факторы увеличения прибыли предприятия

- •9 Вопрос.Совершенная конкуренция как тип рынка. Максимизация прибыли конкурентной фирмой.

- •10 Вопрос.Чистая монополия как тип рынка. Условия и последствия монополии. Антимонопольная политика государства.

- •11 Вопрос Монополистическая конкуренция как тип рынка. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции.

- •12 Вопрос.Олигополия как рыночная структура. Модели поведения олигополистов.

- •1. Модель «ломаной» кривой спроса

- •Суть стратегии предлагаемой моделью Бертрана.

- •13 Вопрос.Рынок труда. Спрос и предложение на рынке туда. Заработная плата.

- •2.Воспроизводственная

- •3.Стимулирующая

- •4.Статусная

- •5.Регулирующая

- •6.Производственно-долевая

- •14 Вопрос. Занятость и безработица. Формы, причины и теории безработицы.

- •Формы безработицы и их характеристика

- •15 Вопрос. Рынок капитала. Природа процента как факторного дохода и его роль в экономике.

- •16 Вопрос. Рынок земли. Рентные отношения в сельском хозяйстве и других сферах экономики.

- •17 Вопрос.Макроэкономика как объект науки

- •18 Вопрос. Задачи национального счетоводства и система современных макропоказателей.

- •5. Чистый национальный продукт (чнп).

- •19 Вопрос.

- •Взаимосвязь сбережений и инвестиций в классической и Кейнсианской моделях макроэкономического равновесия

- •Классификация инвестиций по объекту вложений

- •Классификация инвестиций по характеру использования

- •Классификация инвестиций по характеру участия в инвестировании, периоду инвестирования, региону

- •Классификация инвестиций по форме собственности и другие виды инвестиций

- •20 Вопрос Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель ad-as)

- •23 Вопрос. Кредит, его принципы, формы и роль в рыночном хозяйстве. Денежно-кредитная политика государства. Кредит, его принципы, формы и роль в рыночном хозяйстве. Денежно-

- •26 Вопрос.Сущность, виды и функции налогов в рыночной экономике. Налоговая политика государства.

- •Виды налогов по объекту:

- •Виды налогов по субъекту:

- •Виды налогов по принципу целевого использования:

- •Виды налогов по характеру налогообложения:

- •Виды налогов в зависимости от источников их покрытия:

- •27 Вопрос. Экономический рост и экономическое развитие.

- •Факторы экономического роста

- •Кейнсианские модели экономического роста

- •28 Вопрос. Цикличность экономического развития. Антициклическая и антикризисная политика государства

- •29 Вопрос. Мировая экономика: сущность, структура и инфраструктура, тенденции развития. Интеграция экономик и глобализация экономических процессов.

- •30 Вопрос. Факторы развития международного разделения труда и мировой торговли. Внешнеторговый баланс страны. Внешнеторговая политика государства.

- •Теории международной торговли

- •31 Вопрос: Международный рынок труда и капитала

- •1. Факторы экономического характера:

- •2. Факторы политического характера:

- •32 Вопрос. Международная валютная система. Валютный курс и факторы его определяющие.

- •33 Вопрос: Формирование открытой экономики. Проблемы включения России в мировую экономику.

- •34 Вопрос : Понятие и основные виды предпринимательской деятельности

- •35 Вопрос: Предприятие как обособленная экономическая система и форма предпринимательской деятельности

- •36 Вопрос. Виды предприятий и их роль в современной экономике.

- •37 Вопрос. Виды экономической деятельности, продукция и услуги предприятия.

- •38 Вопрос. Понятие производственной мощности и производственной программы предприятия. Показатели эффективности использования производственной мощности.

- •39 Вопрос. Ресурсы предприятия: виды и структура.

- •1. Имущество предприятия Понятие имущества предприятия

- •Состав имущества предприятия

- •2. Капитал предприятия

- •Собственный и заемный капитал

- •Уставный капитал

- •Размеры уставного капитала

- •Основной и оборотный капитал

- •40 Вопрос. Основной капитал: понятие, износ, процессы воспроизводства и факторы эффективности использования.

- •Классификация, структура и оценка опф

- •Износ основных фондов

- •Воспроизводство основных производственных фондов

- •Амортизация основных фондов

- •Эффективность использования основных фондов

- •I. Обобщающие показатели использования ос:

- •II. Движение основных средств характеризуется следующими показателями:

- •III. Техническое состояние опф характеризуется показателями:

- •IV. Использование оборудования характеризуется показателями:

- •41 Вопрос Оборотный капитал: понятие, структура и факторы эффективности использования.

- •42 Вопрос Трудовые ресурсы предприятия. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии.

- •43 Вопрос Финансовые ресурсы предприятия: понятие, структура, механизмы формирования.

- •44 Вопрос Издержки производства и себестоимость продукции. Пути и значение снижения себестоимости продукции.

- •45 Вопрос Финансово-экономический эффект хозяйственной деятельности. Выручка и прибыль фирмы.

- •46 Вопрос

- •47 Вопрос

- •48 Вопрос

- •Инновационный процесс

- •3. Стимулирование применения инноваций в производстве

- •49 Вопрос

- •50 Вопрос

- •Стандартизация и сертификация в России

- •Экономическая эффективность повышения качества продукции, методика ее расчета

- •51 Вопрос.Роль маркетинговой деятельности и основные концепции маркетинга.

- •52 Вопрос Структура и основные инструменты маркетинга.

- •53 Вопрос Виды маркетинговых стратегий и факторы их формирования.

- •54 Вопрос Производственный процесс: типы, формы и методы его организации.

- •55 Вопрос Производственная структура и инфраструктура предприятия и факторы их формирования.

- •56 Вопрос Основы научной организации труда.

- •57 Вопрос Менеджмент и его роль в функционировании современных организаций. Структура и функции управления предприятием.

- •58 Вопрос Организационные структуры управления, их виды и факторы формирования.

- •59 Вопрос Руководитель и его роль в успешности предприятия. Стили руководства организацией и ее подразделениями

- •60 Вопрос Планирование как функция управления предприятием.

- •61 Вопрос Система управления персоналом и кадровая политика фирм.

- •62 Вопрос. Мотивация и стимулирование персонала в системе современного менеджмента.

- •63 Вопрос. Понятие логистики и ее роль в управлении фирмой

- •64 Вопрос. Стратегическое управление фирмой.

- •65 Вопрос.Информационное и техническое обеспечение управленческой деятельности на предприятии.

Взаимосвязь сбережений и инвестиций в классической и Кейнсианской моделях макроэкономического равновесия

Раскрытие содержания понятий "сбережения" и "инвестиции" и их взаимосвязи позволяет нам, вернувшись к проблематике макроэкономического равновесия, более глубоко и всесторонне рассмотреть отличие классической и кейнсианской версий механизма его установления. При этом ключевой станет проблема гибкости (классики) или негибкости (кейнсианцы) процентной ставки.

По убеждению классиков именно процентная ставка определяет уровень сбережений в обществе, и ее изменения позволяют быстро балансировать сбережения и инвестиции. Причем баланс неизменно достигается при полной занятости и естественном объеме производства. Механизм гибких процентных ставок обеспечивает автоматическое поглощение инвестициями любой части национального дохода, предназначенного домохозяйствами для целей сбережения.

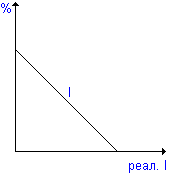

Классики фиксируют также взаимосвязь I = I% и акцентируют внимание на однозначно нисходящую (причем, весьма пологую на графике) траекторию кривой инвестиций (как сумму инвестиционных функций множества различных фирм).

Функция же сбережений является восходящей: повышение процентной ставки по государственным облигациям, по вкладам населения в различные банки является главным фактором, усиливающим сберегательную активность. И наоборот.

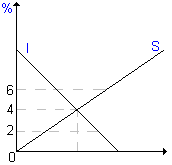

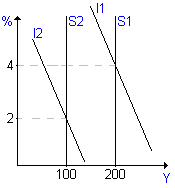

S = I в случае, если реальный национальный продукт находится на естественном уровне. При этом процентная ставка = 4. Если, вдруг, она опустится до 2%, то S < I.

Но конкуренция потенциальных инвесторов за временно свободные средства опять вернут процентную ставку на уровень 4%. Если, вдруг, она поднимется до 6%. Тогда временно S > I. Но инвесторы быстро поймут, что они могут привлечь сбережения за более низкий процент - возвращение экономики в прежнее состояние равновесия.

Но предположим, что равновесие вновь нарушилось. Фактор - спад инвестиционной активности (например, в связи с завершением строительства БАМ).

Если бы процентная ставка осталась равной 4, то инвестиции сократились бы до 100, и национальный продукт при прочих равных условиях также сократился на эту величину. При этом произошли бы накопление товарно-материальных запасов, перепроизводство в инвестиционном секторе и т.п. Но классики убеждены, что этого не произойдет, т.к. процентная ставка снизится до 2%, что повлечет за собой пересмотр инвестиционных планов фирм, и I = 150. Это будет сопровождаться снижением сбережений S с 200 до 150, соответствующим ростом потребления на 50. Такая полная компенсация снижения сбережений ростом потребления обеспечит восстановление равновесия совокупного спроса и совокупного предложения на уровне полной занятости и естественного объема выпуска за счет гибкости процентной ставки.

Главный аргумент Кейнса против классической школы состоит в том, что процентная ставка не в состоянии уравновесить сбережения и инвестиции. Аргументы:

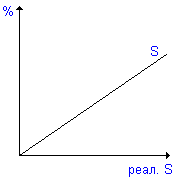

наибольшее влияние на сбережения оказывает не процентная ставка, а уровень национального дохода: не S = S (r) а S = S(Y). Так, если Сбербанк резко сократит процент по депозитам в г. Ульяновске, то сбережения не столь стремительно перестанут поступать в его отделения, так как они зависят главным образом от динамики реальной заработной платы на "АвтоУАЗе" и других крупных предприятиях. Повышение сбережений обычно происходит в стране в обстановке экономического подъема, когда заметно возрастают доходы населения, в то время как для периода спада характерно снижение сберегательной активности. Например, в Японии в сложные 90-е гг., когда среднегодовые темпы роста экономики данной страны не превышали 1%, происходило сокращение доли сбережений в доходе населения с 33.1 % в 1986-93 гг. до 30.2% в 1994-2001 гг. В то же время в США, где темпы экономического роста были впечатляющими, произошло повышение этой доли с 16.9% до 17.6% ВВП. На уровень сбережений оказывают важное влияние привычки, те или иные соображения об удобстве, выполнение контрактов (страхование) и т.п. Более того, возможны сбережения в обратной зависимости от уровня процента. Например, сбережения, направляемые в пенсионный фонд: чем больше процентная ставка, тем можно меньше откладывать и больше потреблять в молодые годы. Вывод: кривая сбережений S неэластична по отношению к величине процентной ставки (на графике поэтому она представлена вертикальной линией).

процентная ставка в какой-то степени определяет уровень инвестиций, но это - лишь один из факторов инвестиционной активности. Инвестиции - наиболее изменчивый компонент ВНП. Мощным фактором их изменения являются ожидания (в том числе инфляционные). Ставка процента учитывается в планах инвестиций, но она является не единственным и не главным фактором. Вывод Кейнса: кривая инвестиций гораздо менее эластична по отношению к величине процентной ставки.

Как видим, динамика инвестиций и сбережений определяются не одним и тем же (уровнем процентной ставки), а различными факторами (соответственно - процентной ставкой и доходом). Кейнс доказывал, что ставка процента не помогает сбалансировать сбережения и инвестиции. Да, источник инвестиций, резервуар, из которого они черпаются, безусловно, это - сбережения. Но проблема состоит в том, что сбережения осуществляются одними хозяйственными агентами (домохозяйствами), а инвестиции - другими (фирмами). В результате желаемые этими субъектами уровни сбережений и инвестиций вполне могут не соответствовать друг другу, что порождает колебания общего объема производства, занятости, общего уровня цен.

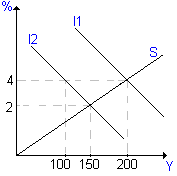

Если инвестиции сокращаются (ожидание спада) с I1 до I2, то сбережения не падают. И даже если процентная ставка опустится до нуля, баланс AD = AS не будет достигнут на естественном уровне выпуска. Поскольку I < S, то накапливаются товарные запасы, сокращается объем национального продукта и дохода. В конечном счете падают и зависящие от дохода сбережения (перемещение из S1в S2). Таким образом, равновесие совокупного спроса и совокупного предложения может быть восстановлено при положительной ставке процента только в случае сокращения ВНП и снижения процентной ставки с 4 до 2%.

Итак, в классической модели макроэкономического равновесия сокращение плановых инвестиций способно лишь на непродолжительное время "потревожить" совокупный спрос: механизм гибкой процентной ставки быстро уравновесит S и I на естественном уровне реального выпуска. В рамках же кейнсианской теории падение процентной ставки не может предотвратить сокращение реального выпуска из-за падения инвестиций. Более того, снижение инвестиций создает еще большую угрозу для экономической системы из-за существования мультипликативного эффекта.

Подведем итог рассмотрения взаимосвязи инвестиций, сбережений и дохода:

Произведенный национальный доход Y = C + S, при этом S = S(Y).

Использованный национальный доход Y = C + I, при этом I = I%.

Поскольку C + S = C + I, то макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели достигается при условии, если S(Y) = I%.

Определим уровень национального дохода, при котором сбережения и инвестиции находятся в состоянии равновесия.

Предположим, что I - const и не зависит от национального дохода (это - верное допущение, поскольку, напомним, I как автономные инвестиции зависят не от Y, а от r). График инвестиций - горизонтальная прямая, параллельная оси Y. SS - график (функция) сбережения, он задается анализом склонности к сбережению по мере роста Y.

Пересечение этих прямых - в точке Е, где Y = OM. Здесь I ( r ) = S(Y), т.е. достигается равновесие товарных рынков. Это равновесие крайне неустойчиво, поскольку I и S определяются различными обстоятельствами. Несовпадение же S и I таит в себе крупные хозяйственные неприятности:

Если при данных r и Y S < I (I = NM2), то возникают 2 опасных эффекта:

чем меньше сбережения, тем выше потребление и, соответственно, совокупный спрос;

ограниченность размеров инвестиций (планируемую их величину не достичь из-за ограниченности сбережений) не позволяет расширить производство и совокупное предложение.

Совокупный результат такого "инфляционного разрыва": предприниматели не могут ответить повышением предложения товаров на расширение спроса на них. Это оказывает повышательное давление на цены и стимулирует инфляционный процесс. Выход из создавшейся негативной ситуации может быть найден государством либо в стимулировании сбережений и, соответственно, сжатии потребительских расходов (например, через рост налогового бремени), либо в уменьшении инвестиций на величину "инфляционного разрыва" - вначале государственных, а затем и частных. Первый вариант является намного более привлекательным, поскольку спад производства при этом оказывается не столь заметным.

Если при данных r и Y S > I (S = KM1, I = LM1), то отрицательные последствия выражаются в следующем:

текущие расходы населения крайне низки из-за чрезмерной склонности к сбережению;

склонность к инвестированию низка из-за пессимистического прогноза инвестиционных перспектив.

Совокупный результат такого "рецессионного разрыва": предприятия находят на рынке мало покупателей, наступает экономический спад, растет безработица. Для ликвидации "рецессионного разрыва" фискальным властям необходимо либо ограничивать сберегательную активность населения (уменьшая тем самым угол наклона функции сбережения), либо наращивать правительственные расходы на инвестиционные цели. И то, и другое означает рост совокупных расходов общества.

Только в точке Е достигается макроэкономическое равновесие, то есть такой оптимальный объем ВНП = 0М, при котором нет ни перепроизводства, ни дефицита товаров. Однако и 0М может быть назван оптимальным объемом производства только в том случае, если при этом достигается полная занятость и полное использование всех других факторов производства. Однако в кейнсианской трактовке макроэкономическое равновесие может достигаться на различных участках кривой AS. Если же для достижения полной занятости необходимо иметь национальный продукт = ОМ1 (когда сбережения равны КМ1), то для достижения равновесия товарных рынков необходимо увеличить размеры инвестиций до уровня I1 (например, за счет наращивания государственных инвестиций в общественные работы).

Выводы:

рыночный механизм не обеспечивает устойчивого соответствия между S и I, что делает необходимым активное участие государства в установлении и поддержании макроэкономического равновесия товарных рынков:

если S < I и ощущается избыток текущего спроса, то правительство должно стимулировать предложение товаров и услуг, проводить комплекс мер антиинфляционного регулирования;

если S > I и ощущается ограничивающий текущий спрос избыток сбережений, то правительство должно начать борьбу с сокращением производства, накачивать совокупный спрос, сокращать уровень безработицы.

Цель - помочь рыночным силам уравновесить S и I.

Современное рыночное хозяйство нуждается в развитой системе аккумуляции сбережений (направляемых затем в инвестиции) - банках, фондовых биржах и т.п. Цель - минимизация денег, хранимых в домашних условиях. Т.е. объективно требуется такая организация сбережений, при которой они легко превращались бы в капиталовложения.

Поддержание макроэкономического равновесия товарных рынков невозможно без умелой денежной политики государства. В частности, нельзя допускать длительного сохранения высоких процентных ставок, которые отделяют инвестиции от сбережений, не пропускают сбережения в сферу производства.

Для приближения сбережений к инвестициям необходимо минимизировать непроизводительное расходование первых. Так, бюджетный дефицит толкает правительство к займам, в результате которых сбережения фактически отбираются у инвесторов, и это замедляет экономический рост.